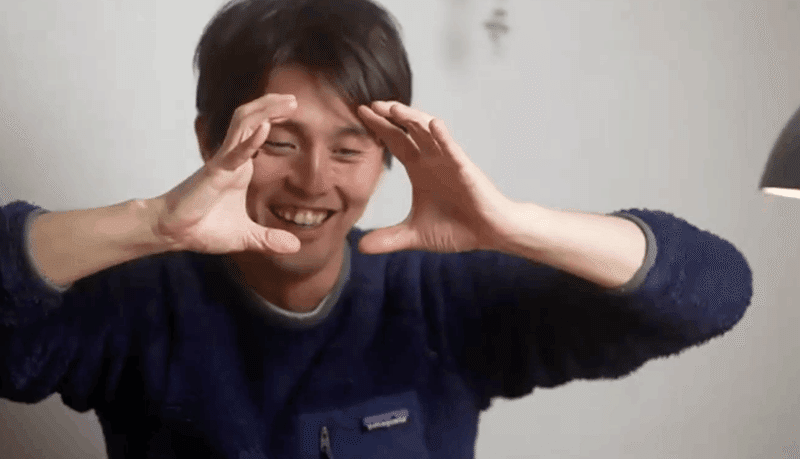

京都市立桂川小学校教頭|鎌田賢二さん(2)

2021年3月20日(土)20:00〜21:30

鎌田賢二さんをゲスト講師にお迎えして、「しつもん×探究トーク」第8弾を開催しました。道徳を専門とされている小学校の教頭先生です。3月3日に東洋館出版社から「教えない指導」を出版されたタイミング。(出版後1日で重版!)この対談の聞き手をつとめる、財団理事の藤代圭一との共著です。

教えないとは、もちろん、教えることを否定するものではありません。

「教えない指導=引き出す指導」

その背景にある秘訣をたっぷりとお聴きしました。

<ゲスト講師> 鎌田賢二さん

京都市立桂川小学校教頭

道徳教育を専門として、京都市小学校道徳教育研究会で「子どもが本来もっているものを引き出す」ための指導技術や教師のあり方を研究。平成27年度文部科学省道徳指導資料作成委員や他にも、小学校光村道徳教科用図書「きみがいちばんひかるとき」編集委員をしている。大学などでの講演、他小学校への道徳指導・助言、家庭教育学級など行っている。

<対談者>しつもん財団理事 藤代圭一

教えるのではなく問いかけることでやる気を引き出し、考える力をはぐくむ「しつもんメンタルトレーニング」を考案、全国大会優勝チーム、アイスホッケーU14日本代表チーム、さらには地域で1勝を目指すキッズチームまで、数多くの実績を挙げている。現在はスポーツだけでなく、子どもの学力向上をめざす保護者や教育関係者に向けた講演・ワークショップをおこない、高い評価を得ている。著書に『しつもんで夢中をつくる!子どもの人生を変える好奇心の育て方』(旬報社)ほか。

自分自身の変化×子どもの変化

藤代:その中でしつもんという方法に向き合ったと言うか、興味をもったのはなぜですか?

鎌田:やっぱりあれですね、子どもの本来持っているものを引き出すというのが道徳でやってきたことでもあったので、そのひとつで、手軽に、しゃべれればできるっていうか、道徳なのでいろんな掲示物を用意したりとかがあるんですけど、しつもんはその場でできるんですよね。いくつか自分の心構えと用意があればできてしまうということで、これは日常ずっとやっていくことなので、これは使わん手は無いなということで、のめり込んでいったというか。

もちろん授業の中の発問によって子どもたちの発言が変わるというのは意識はしていたんですけど、ふじしーのやってたしつもんメンタルトレーニングに出会った時に、「これやな!」って思ったんですよね。全く同じことをやってたけど、もっともっと強化できる、自分の子どもたちへの寄り添い方というか、成長できるきっかけになるはずだという自分自身への。子どもたちも変わっていくというのもありましたけど、それ以上に自分自身に良いものをもたらしてくれることになりそうっていうのを直感的にですけど、そう感じたんで、のめり込んだというかしっかり勉強していきたいなというか。

藤代:じゃあ鎌田先生が、学校の先生を始めた当初から意識されてたことかもしれないんですけど、僕たちのお伝えしている「しつもん」に触れてみて、学んでみて、変化したことっていうのがもしあれば教えて欲しいんですけど。ご自身の変化ですね。

鎌田:自分で何かをする時に、意識して問うようになりましたね。よく2万回くらい質問して生活しているって言われるように無意識にはやってるんですけど、やっぱりその良質なしつもんをしっかり自分に問うというか。人のせいにしなくなったというのは大きいですね。やっぱり今まではうまくいかなかったのも誰かのせいというか、何かこのうまくいってないのは自分ではなくて子どもたちの調子かな?みたいなことを言ってみたくなるような、言い訳をしなくなったというのが1番大きいなと思いますね。

藤代:なぜそうなったんですかね?

鎌田:結局そのダメだったことの原因見つけをずっとやってても、見つかってもやる行動には結びつかないので、これが原因やったんかというよりは、もっとこうしつもんの仕方を変えてみたりとか、資料提示の仕方を少し変えるだけで、子どもの集中力が持続するという時に、やっぱりこれはそういうことかと。子どもたちの興味が薄れていたのが原因だったんだなって、後から原因も分かってくるので。変わったというか、ものすごく明確な後ろ盾になったという感じはありますかね。

藤代:よりそのしつもんを意識して授業に取り入れたりするようになって、子どもたちにはどういう変化がありますか?

鎌田:子どもたちが自分で使ったりというのができるようになってきたり、グループ活動の中で問い方が変わってきたりとか。初めは「それはどうしてですか?」「なぜですか?」というしつもんのやり取りをするんですけど、それをもう1回聞いてみよう・しつもんしてみようっていう、何となくその往復ができるようになってくると、高学年になると往復できるようになってくるんで、だんだんと自分で考えられる子になってくるというか。宿題もやっぱり最初は自主学習と言われるのは先生がやらせたいことみたいなのがあるんですけど、本来の自主学習の意味って何だろう?ってなってきた時にだんだんと変わってきたかなというのはありましたね。

藤代:もう少し具体的に教えて欲しいんですけど、自主学習というものがまずありますと。これは学校でまず子どもたちにやって欲しいよねっていうもの。

鎌田:はい、そうですね。

藤代:以前だったら「やってきてね」だったものを、どのように変えていくんですか?

鎌田:例えばいろんなやり方があるんですけど、日程を自分で決めていくとか、スケジュールの取り方を自分で決めていくというか、自分で学ぶためにやるというようなやり方もありますし、お題そのものを自分で考えていくというのも。

藤代:あーなるほど。

だからたぶん、こっち側のねらいを明確にしておかないと「何のためにしてるのか?」という話になってくる。『宿題を僕も昔出されたから』というレベルで例えば学校の先生がやってるとしたら、、やってないとは思いたいですけど。でもやっぱり、その頃なんて僕もまさしくそうだったので、宿題って何をやらせたらいいんだろう?っていう。『宿題をやらせるもんや』という話だけだったので、『本来宿題ってなんでやるんだろうな?』っていうようなところまでは考えてなかったので、そうやってどういうために子どもたちに今これを任せるのかというのが明確でないと、結局まぁ「やってこい!って言ったやろ!」という話になってしまうとか。スケジュール管理が悪いというのもありますけどね。

藤代:最初から全てを全部生徒たちに渡すっていう主体性っていうもあるけど、まずは自主的にやれるっていうことを目指して、自主学習ノートはみんなにやってもらいます。ただその期間はみんなが決めることができて、「どのくらいの期間でやりたいですか?」というのを生徒たちに聞いて、まぁ「僕は1日がいいでーす」とか「3日がいいでーす」とか「1週間がいいでーす」と決めてもらうスケジューリングを学んでいく機会もあれば、今度はじゃあ、スケジュールは3日です。どんなテーマでこの自主学習ノートをやりたいですか?ということもしていくと。

鎌田:そうですね、それはだんだんとバージョンをあげていく形かなと思うんです。宿題もそうなんですけど、1年生2年生の時はそのくらい難しいですけども、5~6年生になると習い事があったりとか、

藤代:たしかに!

鎌田:習い事ありきじゃないですよ、もちろん学校教育が先でという考え方もあるんで。でもそうもやっぱり時代の流れは言えないというか。サッカー行ってたり、習字行ってたり、水泳行ってたり、塾行ってたりとか、いろんなスケジュールが子どもたちにもあるので。その中で、夜遅くね、塾から帰ってくる子もいるので、帰ってきてから宿題するのか?ってなった時に『コツコツそれをやることの意味は一体なんなんや?』という話になってくるよりも、子どもが自分でスケジューリングできる方がより効果的ではなかろうか?という勝手な仮説の元にやってたんです。

僕も仕事をする時に毎日コツコツ仕事しないですからね。参観授業があるとかなったらそれに向けてちょっとこう・・・

藤代:締切に向けて頑張って。笑。

鎌田:あるじゃないですか、やっぱり。笑。

藤代:本を書くときって、僕はまさにそうだと思ってます。

鎌田:ですよね、そうなんですそうなんです。そんなコツコツコツコツ、毎日2ページずつ『教えない指導』を仕上げましたって、そんなバカなことはないので。笑。

藤代:ははは。

鎌田:それをね、学校の先生はというか学校教育そのものが、ちょっとこう変わってないというか、やっぱり宿題というのはコツコツやらないといけないという、まぁ、そういう経験もさせてあげたらいいと思うんですけども。最終それでコツコツすることを大事やと思う子はやってたんですよ。僕は木曜に一気に宿題を出すって決めてたので。

藤代:なるほど、分割してやる子もいれば、ドバッとやる子も。

鎌田:ドバッとやる子の中には塾に行ってる子もいたんで「どうしても土日にやってしまいたいです」っていう。

藤代:あーーそうかぁ。それって僕はすごくいいなぁと思っていて。その次も大事じゃないですか?1週間分を渡しました、スケジュール自分でやってみて、コツコツやるのか一気にやるのか。そのあとに「どうだった?」って聞きますよね?コツコツやるって決めたのにコツコツできなかったってなったら、2周目にいくじゃないですか、学び2周目。この『2周目とか3周目をイメージして関わること』が僕は重要かなと思っていて。あのスポーツの話になるんですけど、スポーツって必ずウォーミングアップしますよね?それは怪我をしないためもそうだし、よりよい準備をすること。試合の中で自分のパフォーマンスをあげるために子どもたちもウォーミングアップするんですよ。でも夢中になって遊んでたりすると、ウォーミングアップするのを忘れちゃったりするんですよ。小学生とかだとね。で、前は僕もまた笛吹いて、「この時間に何をやってるんだ!今はウォーミングアップの時間だろ?」と言って怒って(笑)子どもたちは意気消沈して、試合中誰も声を出さない。みたいな。笑。

鎌田:笑。

藤代:僕はずーっと、こうやって(腕組んで)怒ってるの。

2人 あははは

藤代:ってやってたんですけど、ある時からそれやめて。怪我はしないだろうなぁっていう想定ですよ。想定しながら、いきなりもう試合になったんですよ。で、ウォーミングアップしてないから動けないんですよ。でも僕の中では2周目をイメージして1周目を走ってもらっていると。

鎌田:うんうんうん。

藤代:で、試合に負けました。1周目の振り返りとして「どうだった?」って選手たちに聞くと「コーチがウォーミングアップの時間作ってくれなかったから僕たち良い試合できませんでした」と言うんですよ、子どもが。コーチのせいじゃないよって伝えて、それを自分たちで決めてやれるようにならないと。コーチも悪いけど、君たちも悪いよねっていう話をして。2周目になった時に、1日目の試合のスケジュールを僕が最初に伝えて、それをどうスケジュールを区切っていていくか?ということを決めて、「これくらいの時間になったら僕たち時計持ってないからコーチ教えてね」っていう話になったんですよ。「わかった、じゃあ9時30分になったら時間だよってだけ言うね」って。それをスケジュールできるようになったってすごいなと思って。

鎌田:うんうん。

藤代:そうすると楽になりますよね。いちいち監視しなくていいんで。

鎌田:そうですね。監視という考え方になってくると毎日チェックしていかないといけないのがあるので。

藤代:大変ですよね?

鎌田:なかなかそれはやっぱり学校の先生の宿題の丸つけというのは、なかなか大変やなと思いますね。

藤代:確かになぁ~。なんか、実際にじゃあ。僕が聴くことばかり夢中になって皆さんにしつもんしてなかったですね。じゃあ、「皆さんはどのようにしてスケジューリングを学びましたか?」にしようかな。

僕はスケジュール苦手なので学んでもいないんですけどあんまり。皆さんはおそらくね、コツコツやるでもいいし、締切に合わせてがツッとやるでもいいんですけど、

「どのようにして自分らしいスケジューリングを学びましたか?」

その答えをぜひ教えてください。あ、コメントいただいてましたね。

・自主学習でのスケジューリングは息子たちは残念ながらコツコツさせられていますし、場合によっては自主の意味が飛んでいるただの宿題になっています

あー、なるほど。自主学習って、純粋な疑問なんですけど、宿題じゃないからやらなくてもいいんですよね??

鎌田:まぁ、どういったらいいんですかね。自主学習という宿題にしている場合がある。

藤代:え!?ちょっと待ってください。笑。

鎌田:おかしなことなんですけど。苦笑。

藤代:宿題は分かります、宿題なんで。自主学習は自分でやるから宿題じゃないですよね?

鎌田:うんうん、そうなんです。でもなんか名前としては自主学習って書いてますね。

藤代:あーそうなんだ。えーーおもしろい。

鎌田:自分で決めてやるのを、何ページやる、とかね。枠を決められているというかそんなんはあるかもしれませんね。

藤代:あ、コメントいただいてました。

・僕は知った時にドバッとする派。

どうやってそれを、、小ちゃい頃からだったのかな?

・締切を守らず大失敗をしてから。

そうっすよね、大失敗大事ですよね。

・逆算して余裕をもってやっていたつもりがギリギリになるのを繰り返して生きてきました。

そう、僕もそう!スケジューリングを学んでないんですよね僕もね。

・誰からもどこからも学んでません。

なるほど、スケジューリングでき・・ますか?

できるんだったら、学んでなくてもね。できなくてもいいけど。

・今は目の前の大切なことをするというようにしています。

あぁ、スケジュールを逆にしないということですね。目の前の大事なことをやっていくと。

・最近になって優先順位の大切さを知りました。

そうっすよね、大人になってから知りますよね。

・コツコツ努力型なので、性格的に前もってしたいので、自然とスケジュールを前倒しできるようになりました。手帳活用してます。

すごい!それはでも生まれながらじゃないはずですよね?生まれながら手帳活用しないし、コツコツしないし。

鎌田:そうなんですよね。

藤代:どうやって学んだのかなって気になるんだよな。

・学生の時から一夜漬けです。

笑。ありがとうございます。

・間に合わず痛い目にあう。もうちょっと早くからやるの繰り返し。

繰り返しってことは学んでないってことだよね。最高じゃないですか。笑。

・スケジューリンクできません

あ、いいんですよ。ありがとうございます。できなくても別にいいっていうスタンスもありますから。

でもけっこうあれですね、大失敗して、、っていうのはあるんですね。

鎌田:ありますね、それは。

藤代:大失敗できる場所を作ってあげるというのも大事ですね、子どもたちに。

鎌田:うんうん、そうですね、だから僕なんて予定、、京都市だけ?か分からないですけど、時間割というより週の予定表みたいなスケジュールが配られるので、子どもたちにずーっと書かせてますよね。どういう宿題をやってくるか?とか。

藤代:なんで??今日は100人以上の人が参加いただいていて、スケジューリング苦手ですという人がいるんですけど子どもたちには、僕たちはスケジューリングを学ばせたいんですよね?何でなんですかね??

鎌田:あれ、さっきの誰か優先順位というのがあったんですけど、例えばですよ。僕も最近は学校でもやらなくなったんですけど、夏休みの計画とかってありますやん?

藤代:はいはい。

鎌田:あれも結局ね、おもしろいことに、朝ごはん、何時に朝ごはん、、

藤代:こんなやつですよね?

鎌田:そうそう。ほんで、自由時間が何時から何時、宿題が何時、とか書いてあるんですよ。宿題とご飯食べる以外は自由時間ちゃうんかいな?と。笑。「ほんまにこれ、この通りやんの?!」って僕よく言うてたんです。「これロボットやろっ!」って。笑。

藤代:えー、頑張って書いたのに。笑。

鎌田:そうそう、頑張って書いてるのにも関わらず。一応言うんですよ、「宿題、学習はどこでやるか?」ということと、「睡眠、寝るのと起きる時刻のところは特にしっかり書いておきなさいよ」と。どこでやるかくらいは書いておきやって言って、夏休みのスケジュールはそこが大事。あとは習い事とかそんなんはあるやろうから書いといたらいいよって。無理やりね、全てのことを管理しなくていいと思うんですよね。

藤代:みなさんからもたくさんメッセージいただいているので後でまた読ませていただきますね。くだらないしつもんしちゃったかな?と思ったんですけど、僕の中では1番盛り上がったしつもんでした。笑。良いしつもんというのは分からないものですね。

さっき言ってた優先順位って、最近の脳科学の知見からいくと、優先順位を決めるっていうのは脳のめちゃめちゃ大きな容量を使うんですって。だからめちゃくちゃ大変なことなんですって。何かを選択、決断するとか優先順位を決めるというのはめちゃめちゃエネルギー使うから、エネルギーが1番ある時にやった方が良くて、1日の中だと朝起きた後なんですって。優先順位決めることを昼とか夜にやっちゃうと全然決められなくって、だから著名な経営者とかって同じ服を着るとかっていうのは、わざと決断の回数を減らしてエネルギーをたくさん使う意思決定とか重要な決断とかに脳の容量を残しておくっていう考え方らしいです。

それは子どもたちにも通ずるなぁと思っていて、どの時間帯で本来もしかしたらどういう授業をするか?とかって疲れている時にやってはいけない授業とか、フレッシュな時にやった方がいい授業とかもしかしたらあるかもしれないですね。そうやって組まれてたらすみません。

鎌田:まぁ、そう組んでる人もいますね、やっぱり。特に一年生なんかは集中力なんかがもたない時期もありますから。

藤代:あぁ、そうですね。

鎌田:結構もってくる時刻は意識していることはあると思いますね。そういうスケジュールとか言いながら、朝、僕も今日1日はこれがしたいなと思ってても大体忙殺されますね、教頭職っていうのは。笑。電話がかかってくるか、何かの対応をしている間にほとんどできなくなってしまって「いやー今日これやろうと思ってたのに」っていうのが達成されない仕事かもしれません。

藤代:さっきのスケジューリングの話が長引いちゃって申し訳ないんですけど、「自己決定力を育むためにスケジューリングを学んで欲しいんじゃないかな」ってコメントをいただいてたんですけど、僕もすごくそうだなと思っていて、自分で決めて自分で行動していく自己決定していくっていろんな場面でできそうなんですけど、僕たちって手を出してあげたくなっちゃって、僕で言うと「今からウォーミングアップだよ」とか「これから試合だよ」とか逐一それを言うことがコーチの仕事だと思ってたので、それを過度にやりすぎることによって、子どもたちが自分で決めていくことをどんどん奪っちゃってきたなぁというのがあって。試合中も指示しますからね、右から行け!とかシュート打て!とか。笑。自己決定する機会をどんどん取っちゃってたなぁと。

学校の授業の様子

鎌ちゃん先生は学校の授業で実際にどんなことをしているのか?というのを皆さんにご紹介いただければなぁと思うんですけど。

鎌田:はい、ちょっとだけ。あの、スライドショーいいですか?

これは僕の勤務している学校で芝生があってのびのびしていると思います。

こんなふうにですね、管理用務員さんが鬼滅の刃をやって丹次郎をお迎えしているという学校でございます。

これは最近、茶道の授業を道徳の時間にやったんです。感染症対策のことがあって、どうしてもパーテーションを立てながらということで、自分でたてたお茶を自分で飲むという形に今回は変えさせてもらったんですけど。京都では小学校6年間のうちで茶道をするというような話があります。まぁ、こんな感じで進めました。

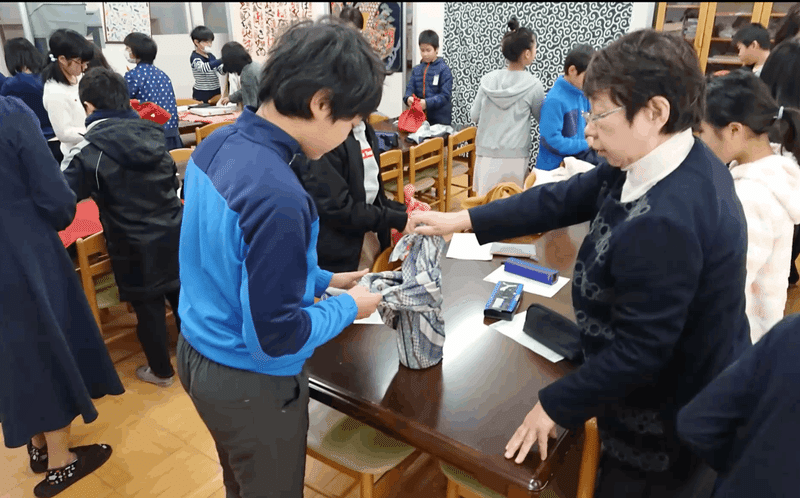

あとはですね、教頭でずっとやってた風呂敷の授業があります。風呂敷から学ぶということでゲストの方もお迎えして一緒にやっていくということもやってました。

あとは道徳が専門なので、友達ということで。「友」という漢字は握手して共に手をとりあって進むという意味なんだよーと伝えて、

最後に左の方に四角のところ「しんゆう」というやつね、これを今日の学びをどんな「しん友」に置き換えられますか?と言った時に、伸びるという「伸(しん)」とかね、ジャイアンみたいな心の友の「心(しん)」を書いてみたりとか。おもしろかったですこれは。

これは「良縁」を、正月によくやるんですけど。駒なんかが、頭の回転が良くなるとかの縁起ものなんですね、そんなふうに『自分で縁を作り出す』とか『良縁を作り出す』ようなことをやってみようとか。例えば雨が降ってくるとしあわせも降ってくるような気持ちになってくるとか、明かりをつけるとやる気に火が付くとか、そんな感じのことを子どもたちとまとめながら、というようなことをやってます。

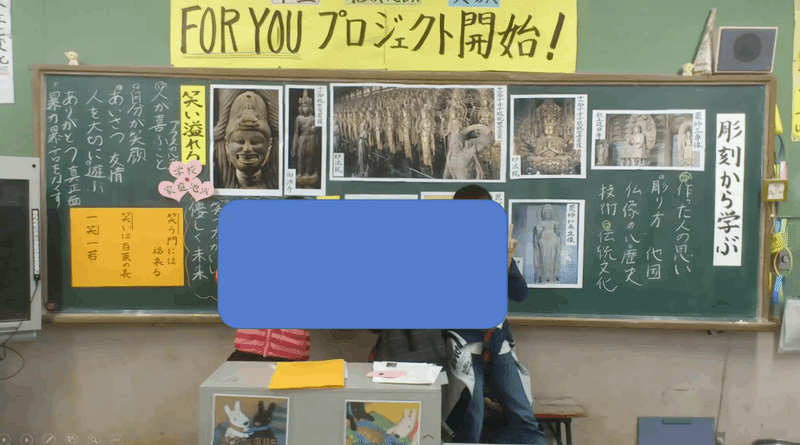

これはですね『笑いの授業』なんですけど、笑うということを大事にするということで。なぜ仏があるかということなんです。十一面観音像というのがあるんですけども、それの真後ろにある十一面目の顔っていうのが一体どんな顔か?っていうと、こんな感じなんですね。

藤代:へぇーーー

鎌田:大爆笑しているんですよ。

藤代:初めてみました、こんな。。

鎌田:暴悪大笑面(ぼうあくだいしょうめん)という顔で『笑いで悪も飛ばせる』みたいなものがあるみたいで。昔からある、昔の方々の彫刻の想いに馳せながら「なんでこんなに笑いを大事にしてたのかな?」というところで。「やっぱり笑うと心が和むということが分かってたのかな?」とか、これは小学6年生の子が言うんですけども。そういうことを一緒に勉強して『笑いの授業』をやりましたね。

これはふじしーと一緒にやってる「しつもんメンタルトレーニング」を保護者とともに学ぶということを50人くらい来ていただきました。

しつもんのことで言うとこんなことをやってました。僕はお迎えの看板を作るのが好きで、これも今年1月にやったんですけど、ちょっと横に「今年度が終わった時にどうなっていたら最高ですか?」と、あと3ヶ月のことを教員に示して、というようなことをやってました。

あとは例えばですね、左側のは指導助言に来ていただいて、うちの山川という教諭がたまたま授業することになったんですけど、その日が『プレイステーションの日』だったので、その日にかけて「山川がゲームをするかのように夢中になる授業を公開します」みたいな、

藤代:あはは。笑。

鎌田:迷惑極まりない看板を作って教員がもう「ハードル上げんといてください」って言うんですけど、ハードルは上がったら下をくぐれるので(笑)くぐったらええやん!ていう話をよくしてるんですけども。だんだんみんな慣れてきたので、「また下くぐっておきます!」って言うてくれたりしてます。右っ側のは、たまたま僕の友人が来てくれた時があったので、友人が講師にも関わらずちょっとハードル上げてみたりとか、世界のこどもの日というのがあったので。

お迎えの看板だけでなく子どもたちが例えば修学旅行に行ったりする時にも作ったりします。例えば、6年生の子が今年は広島に行ってるんですけども、

ゾロとかエースがね「桂川小は平和になる所だ!!その前に!平和について学んできてや!」って書いてみたりとか、「来いよ”広島”へ」ってことで、その時はマスクせなあかん時期だったので、担任の先生だけでなく子どもたちも喜んでくれたみたいで。今回はどんな看板が待ち構えてくれるのかみたいに、だんだん考えるのもしんどくなってきましたけど。笑。そんなことをやったりしてます。

元「19(ジューク)」の岩瀬敬吾さんがライブに来てくれた時にも看板作らせてもらって、子育て応援ライブという、こんな感じで

今まで懇談会は50人位しか集まらへんかったんですけど、この日はたぶん200を超えてたんちゃうかなって思うんですけども、こんなふうにやってましたということで。あとこれはどーでもいいんですけど、

これは娘が自分の息子の大志っていうんですけど、それを書いてたまたま僕らの本に絵を提供してくれたトノムラさんという方が絵を付けてくれて大事にしてるやつですということで。こんなところでしょうか。

藤代:ありがとうございます。掲示物にワクワクしましたというコメントをいただいております。

今日のテーマでもあります『教えない指導』っていう本ですが、全く教えないかっていうと、確かにそういう時もあるけど、モノサシがあって、じゃあ右に行くほど「教える」左に行くほど「教えない」となった時に、0(ゼロ)か100(ヒャク)ではなくて、その子どもたちに合った、今はこれくらい教えた方がいいよねとか、子どもたちの考える力とかスケジューリングする力とか行動する力が高まってきてるから、教えない方にモノサシの比重をよせていこうかな、ということを鎌ちゃん先生も実践されてると思うんですけど、

道徳って、先生は「こういうことを言いたいんだよ」ってメッセージがある気がしていて、それを逆算して掲示物を用意したりすることが多いかなと思うんですけど、そうじゃないこともあるんですか?

興味をもっていただきありがとうございます。お預かりしたサポートは、先生向けの「しつもん力研修」や学校への出前授業「しつもん学校プロジェクト」等、今後の運営費に充てさせていただきます。応援どうぞよろしくお願いします!