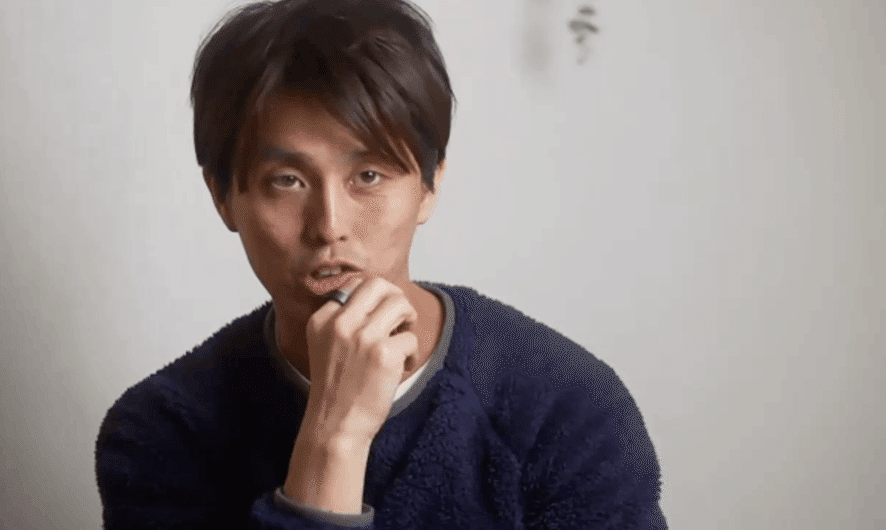

京都市立桂川小学校教頭|鎌田賢二さん(3)

2021年3月20日(土)20:00〜21:30

鎌田賢二さんをゲスト講師にお迎えして、「しつもん×探究トーク」第8弾を開催しました。道徳を専門とされている小学校の教頭先生です。3月3日に東洋館出版社から「教えない指導」を出版されたタイミング。(出版後1日で重版!)この対談の聞き手をつとめる、財団理事の藤代圭一との共著です。

教えないとは、もちろん、教えることを否定するものではありません。

「教えない指導=引き出す指導」

その背景にある秘訣をたっぷりとお聴きしました。

<ゲスト講師> 鎌田賢二さん

京都市立桂川小学校教頭

道徳教育を専門として、京都市小学校道徳教育研究会で「子どもが本来もっているものを引き出す」ための指導技術や教師のあり方を研究。平成27年度文部科学省道徳指導資料作成委員や他にも、小学校光村道徳教科用図書「きみがいちばんひかるとき」編集委員をしている。大学などでの講演、他小学校への道徳指導・助言、家庭教育学級など行っている。

<対談者>しつもん財団理事 藤代圭一

教えるのではなく問いかけることでやる気を引き出し、考える力をはぐくむ「しつもんメンタルトレーニング」を考案、全国大会優勝チーム、アイスホッケーU14日本代表チーム、さらには地域で1勝を目指すキッズチームまで、数多くの実績を挙げている。現在はスポーツだけでなく、子どもの学力向上をめざす保護者や教育関係者に向けた講演・ワークショップをおこない、高い評価を得ている。著書に『しつもんで夢中をつくる!子どもの人生を変える好奇心の育て方』(旬報社)ほか。

先生のねらい、それが本当に身に付くために

藤代:道徳ってメッセージがある気がするんですけど、先生は「こういうことを言いたいんだよ」って。それを逆算して掲示物を用意したりすることが多いかなと思うんですけど、そうじゃないこともあるんですか?

鎌田:そうですね、基本、ねらいはあるんですけど、例えば「思いやり、親切」について考えたいので発問も例えばしつもんの仕方によっては「感謝」に流れてしまうことがあったりとかすると、そこらへんちょっとこう誘導ではないんですけど、思いやり、親切のきもちが引き出せるようなしつもんしたりとかっていうことはあるので、答えではないんだけどもでもやっぱり答えっぽくなってしまうというか、学校の評価の特質はやっぱり算数なんかは答えがあるものなので、道徳でもどうしても「こう言って欲しいんやけどな」という期待値みたいなんはやっぱりちょっと抱えているのはあるかもしれませんね。それが強過ぎるとさっきふじしーが言ったみたいに(先生答え持ってるね)っていう授業になる可能性は高いかなと思いますね。

藤代:それってでもすごく難しいですよね。例えば、学校の中のお題として「もっと挨拶ができる生徒たちになって欲しい」として、道徳の中で挨拶がしたいとか、挨拶に興味をもつ授業をつくりたい。そのメッセージ性が強くなりすぎると子どもたちは「結局、挨拶しろってことでしょ?」って思っちゃうってことですよね。

鎌田:そうですね。

藤代:それはどうしていくといいんですか?

鎌田:そもそも、道徳の時間の中で、よく勘違いがあるんですけども、『道徳教育がある』という部分と、『道徳の授業』というのは置いてある目的が違うんですよね。道徳の時間では「信頼・友情」というものを学んだ時に、子どもの中からその話を聞いて感じて、仲良くすることが大事だってことを引き出される子もいるじゃないですか。でも休み時間になったらその子も喧嘩しちゃうんですよ。その時に、喧嘩した子に僕らが「あんたさっき授業中に仲良くせなあかん!て言ってたやろ?」と言ってしまうこともある。

でもそのことも絶対本音なんですよね子どもの中では。いい話を聞いたりとか、みんなと一緒に考える中でやっぱり仲良くせなあかんなって気持ちになったし、それも本物のはずなんだけど「あんた違うこと言ってるよね」って話を言ってしまうと、じゃあ先生答え持ってるからやめとこってなったりするんですよね。

そもそも道徳の時間では完璧な行動まで目指しちゃうと、今言ったみたいに悪者を作っちゃうことになるので。だってこれ先生と一緒に勉強したでしょって、明日からそのルールは絶対に守ってくれないと困りますって話になってくると、それはなかなかシンドイ授業になってくるなと、面白くないなっていう話になってくるので。ただまあ、道徳教育で例えば指導的に「叩いたらあかんで」とか当たり前ですけど。そういう教えないといけないところについてはもちろんあるにはあるので、それは授業で扱うというのではなく、休み時間の中で大事なことを伝えたり、朝の会で伝えたりとか、そういうことはあります。それと授業で同じようにしてしまうと、ただのお説教の時間になるというか。「勇気って大事だと思った人〜」って手を挙げさせて「良かったね」って終わってしまったら元も子もなくなってしまうので。

藤代:そういう意味では先ほど触れた、2周目とか3周目の視野をもっておくっていうことはとても重要だなと思っていて、その瞬間に気づけない子もいるし、そのタイミングで理解できないことって僕たちにもたくさんあるじゃないですか?おそらく僕たちもスケジューリングすることの大切さとか予定を決めることの大切さってどっかで大人から教えてもらったはずで。でも僕のようにできない人もいる。やりたくないって思っている人ももちろんいる。

でも僕がやりたいと思っているのにできないとした時に、『どんな答えも正解』というルールで僕たちはやってるんですけど、それはその補填を残しておくためというか、この時間でわからなくてもいいんだよ、でも2周目3周目に、もしかしたら気づいてくれたら嬉しいなっていう気持ちがあるというか。その時間で全てを理解して全て先生が思うような答えを導き出さなきゃいけないって思うと、発言できなくなるじゃないですか、行動もできなくなるし。

そこをもうちょっと、、1周目で分からなくても次の2周目3周目で経験して気づいていくってことも僕たちにもたくさんあるし、子どもたちにもそう渡していけたらいいなーってのはありますね。もちろん学校では時間内に学ばせなきゃいけないっていうのはあることも理解した上で言ってるんですけど。そういう余裕みたいなものを持てたらいいですよね。

鎌田:そうですね、道徳はやっぱり繰り返しなので、だんだん主人公のきもちに寄り添ったりしていくので、だんだん進化していくことがあるのはありますね。最初は分からないも正解だと思ってるので、最後に感想を書く時に手が止まっちゃう子もいるんですよ。僕らは板書したりもするじゃないですか。板書する中で、例えば「自分は考えられなかったけどこの言葉が良かったなと思うのがあれば写してごらん」から始めるだけでも、十分進むんですよね。それが「絞り出してでも書きなさい」みたいな話になってくると、なかなかしんどくなってくるやろなーというか。

藤代:そうですね〜

鎌田:あとは、友達同士でシェアした中で何をやっていくかということを、友達のしゃべったやつを真似して書くのもOKっていう話をしといてあげないと、「そのことがよかったと思うから真似したんやな」っていう話をしてあげないと、「真似しんといて!!」みたいな話にすぐなっていくので。僕らが発した言葉って、例えばチャットの中にもありますけど、「そういうことなんですよね」ってその子の中の言葉としてふじしーの言葉がストンと落ちた瞬間やと思うので、学びの中では複数人でやってるので、それは当たり前のことだと僕は思うので、これはすごいなって思ったことは書いてもいいし、むしろ書いたら自分のものになっていくよっていう話をするんですけども。

そういう安心感はやっぱり大事だなと、その繰り返しが、どんどん書ける子になっていったりとかなるんじゃないかな。最初の4月位に道徳って感想があるから嫌なんですって子がいるんですよ。一緒に授業していて3月位になったら「先生、書ききれないので後ろに書いていいですか?」って。でもあれですよ、文章的にはめちゃくちゃですけども、それでもいいんですよね、本当に自分の思ってることがいっぱいあふれてきて「先生、もう書ききれへんくなってしまいました」というのはすごく嬉しいなと思っていて。

藤代:確かにそうですね〜。僕は今、海士町の高校生たちと関わらせていただいていて、進路に一緒に向き合っているんですよ。その中で学生の子たちの何人かが、「好きなことを好きって言えないんです」って言うんです。僕はそれすごくわかるんですよ。

「私これ好きなんです」って言って誰かと違って嫌われちゃうんじゃないかなとか、私が純粋に思っていることは真実だし事実なんだけど、それを言うことで誰かを傷つけたり、誰かを除け者にしたり、誰かと境界線ができちゃうんじゃないかってことに怖れを抱いていて、怖くて言えないと。でも鎌ちゃん先生が言うように小さな頃から、「私はこう思ってる」「あなたはどう思いますか?」「あ、そうなんだね」「これってどう思う?」ということができてたら、全員に対して「これが好き」っていうのは無理かもしれないけど、聞いてくれる人がいると思えてたら言えただろうなーって過去を振り返って思ってるんですけど、なんかそれはありますよね。

鎌田:圧倒的にクラス作りは『聴く』ですね。聴くことができたら、だんだんしゃべれるようになってくるので。僕はもうほとんどそうやったと思います。まず『聴く』からスタートして、

藤代:話を『聴く』ってことですか?

鎌田:はい、保護者であっても教員であっても、『聴く』のは基本、最初はしようかなと心がけてはいるつもりなんですけど、これ見てる同じ職場の教員に「そんなことないわ」って言われるかもしれないですけど。笑。やっぱり聴いたりね、尋ねたりしながらやっていくのも大事かなーというのはありますね。

藤代:「好きなことは発信できない」って、それ分かりますって共感する声がありますね。高校生とか年代問わず、そう思ってる方は少なからずいらっしゃるんですね。でもなんか、例えば鎌ちゃん先生のクラスも30人位いるわけじゃないですか、全体で「何か言いたいことある人?」って言っても手が挙がらないけど、「じゃあまず2人で話してみて」って言うと必ずみんな話すんですよね。

鎌田:うんうん。

藤代:あれってすごいですよね?

鎌田:あれすごいですね!

藤代:あるんかい!?ってなるじゃないですか。

鎌田:話せんのかい!?って(笑)

藤代:そういう人数とか、信頼できる人とか、場というのがもちろん影響してくるから。いきなりじゃあ、みんなの前で手を挙げてっていうのがハードルが高ければ、じゃあ、隣の人同士でまず伝え合ってみてねっていうことで、徐々にハードルを上げていくと。そうすると自然と話をすることもできるし、聴いてもらえるしっていうことができてくるって感じですかね?

鎌田:そうですね、そこら辺は本当にそうかなと思いますね。グループでしゃべってみてと言ったらいっぱいしゃべり出す子もいますね、やっぱり。当てられるとしゃべる子とかね。

藤代:あーなるほど。手は挙げないけど、当ててもらえたらしゃべる。

鎌田:あとは書いてあることを読むだけでいいよーって言ったら、安心して読んでくれる子とか。いろんなプレッシャーはあると思うので一概に分かりにくいですよね。ただ単に言いたくても言えへんという子だけではないのは確かですね。

藤代:これって例えばスポーツでは、チームなので、皆さんは

サッカーにはペナルティーキックというのがあって、キーパーがいて自分がキッカーで、ゴールを決められるか決めれないか、止まってるボールを蹴る。で、「明日から皆さんは日本代表選手です」東京に新しくできた国立競技場で、大観衆5万人の中でキッカーを務めていただきますって言ったら、めっちゃ緊張するじゃないですか?

鎌田:うんうん。

藤代:じゃあ明日、鎌ちゃん先生のお家にある庭で、鎌ちゃん先生がキーバーやるからボール蹴ってくださいって言われたらそんなに緊張しないですよね?

鎌田:笑

藤代:それって、今のは五万人の観客とかって分かりやすく言ったのですごい対比がありますけど、子どもたちにとったらそういう状況が生まれている可能性があって、「これを言ったら誰々くんに嫌われちゃうんじゃないか」とか、「こんなこと言っても大丈夫だろうか」というのは国立競技場でキッカーをつとめるのと同じバクバク感と同じかもしれないというのを僕たちが想像すると、もうちょっとスケールを小さくしたりハードルを下げてあげようかなというのが自然と思い浮かぶかなと思うんですけど。

鎌田:そうですね、本当にその通りだと思いますね。本当に全体ではしゃべれない子はいますから、勉強だとしゃべれないけど遊びだとしゃべれる子とか、やっぱり違うんですよね。

藤代:あ、あれはどうなんですか?僕が関わった子で、しゃべるのは質問に答えられるんですけど、書くのはできないっていう子が結構いるんですけど、あれはどういうことなんですかね。

鎌田:あの、ただ字が書けないという子もいるんです、その子はパソコンを持っていったら会話ができたりするんです。

藤代:あー、なるほどね。

鎌田:いま僕は身近にはあれなんですけど、パソコンやったら思っていることを書けますという子がいてるのは確かなんですけど、

藤代:書くのは苦手だけど、しゃべる出力が得意な子もいますよね?

鎌田:いますね、はい。意外とそうなんですよ。脳の機能の違いなのかな。そのへんがちょっと僕も、、使ってる脳の違いなのかなとは思ってるんですけど。

しゃべって出力が可能な子はしゃべってるときにバーッて書いてあげて「あんたが言うてることはこれ!」って作文できてるよとかって言って。

藤代:あーなるほどね。

鎌田:今しゃべったのはこういうことやでー、自分の言葉やしなって話をしてあげたらできる子もいますし。

藤代:確かに、そういえばこの本でもありましたね、その事例が。

鎌田:『学校に行きました』っていうだけだと、書けるんですけど、でもその時に例えばイメージができないので、「どんなふうに来たのか?」とか、「誰と来たのか?」とか、「車はそこを通ってたの?通ってなかったの?」とか、「道端に花は咲いてたの?」とかっていうとこらへんをやりながら、ただ学校に行きましただけでは伝わらへんよって話してあげたら、自販機があってジュース買いたいなって朝思ったって言うので、そのこと書いたらいいんやでって言うと、「そんなこと書いていいの?」って。学校に来る過程でそういう気持ちになったんだったら書けばいいんやでって話をして。

思ってることを書いちゃいかんというか、、もちろん相手が不愉快になったりとか、ワードとしていじめにつながることはもちろんダメですけど。何て言うか、『書きなさい、こう書いてはダメです』ということばかりを言われるとやっぱりそういうふうになってしまうのかなとか。

藤代:そっか、正解の作文をイメージして、書きたいことよりも書いちゃいけないことからどんどん外していくとみんな同じような作文になりますよね。

鎌田:そうですそうです、それこそ、「5万人の中で絶対失敗したらあかんでキッカーは」って言われたら、蹴りに行けないですよ、そんなの。そんなものは蹴れるか!という話になりますよ(笑)そういう子をつくってる可能性はあるのかなと思ってます。

藤代:蹴れない、蹴る勇気ないです。辞退します。あ、質問です。

「好きを好きと言えないのは自己肯定感が低いのでしょうか?」

これ僕、よく分かって。自己肯定感という言い方が適切かどうか分からないですけど、小学生時代にいじめられていたからすごくよく分かるんですけど。好きだと言うことによって何かの反発がありますよね?でも、他人の好きに共感していくという方法を覚えたんですよ、僕。

鎌田:おおーーーほうほう。

藤代:他人の好きに共感してったら、「あーそうなんだ」で終わるじゃないですか?なるべく空気になることが大事。いじめられないためには。と思ってて、僕は学んだんですよ。

鎌田:なるほど。

藤代:だけど、さらに学んだことは、誰かに好かれることばかりやってると自分を嫌いになるということを学んだんですよ。

鎌田:ほぉ。

藤代:要は、誰かに好かれたいと思って自分のここにあるものを1回置いておいて、「それいいね」「すごくいいね」ということで誰かに共感ばかりして自分の好きなものをほっといて、、自分に嘘をついてますよね?本当は自分はそれを良いと思ってなかったりとか。自分はこう思っているというのがあるけど、それを置いといて、誰かの好きばかりを尊重すると自分を嫌いになるんですよね。

鎌田:なるほどー。

藤代:それを自己肯定感が低いと表現するならそうかもしれない。自分がね、これが好き、あれが好きって言える場をつくってくださっている先生がいたら、すごい素敵だなって思います。どうしてとかじゃなくて、だって好きなんだもんて言える。

鎌田:なるほどなー。

藤代:でもそれは僕、25〜6歳まで気づかなかったですよ。自分の好きなことはあんまり言っちゃいけないと思ってたんで。そうすると迷惑かけちゃう、誰かに。これって本当に些細なことで、会社の飲み会で「じゃあ、とりあえず生でいいか?」って言われたときに、「いや、僕ハイボールで」って言えないじゃないですか、なかなか。

2人:笑笑

鎌田:そうか(笑)

藤代:それをずーーーーーっと、、僕ハイボール飲みたいのにって思いながら、生ビールでいいですって言い続けると嫌いになるんですよ自分のこと。自分のこと嫌いになると、周りの人がゆがんで見えて敵に見えてくるからイライラしちゃう。で、子どもたちに怒鳴り散らすっていう僕のパターン。

2人:笑笑

鎌田:ほほー!そうか、なるほどなぁ。

藤代:まぁでも僕の分析なんで、皆さんに当てはまるとは思ってないですよ。

鎌田:僕でも逆に嫌いが言えなかったですね。

藤代:あー、なるほどね。

鎌田:好きは言えても嫌いは言えなかったなというとこらへんはあるんですけど。

藤代:それ次にしつもんしましょうよ。

「あなたが嫌いなことは何ですか?」

あ、確かに!これ嫌いってなかなか言えないかもしれない。

鎌田:うん、その方が迷惑かかるような感じがするので。

藤代:(コメントより)オウム返しすればそれは嘘にならないですよ。

あー、それは分かってるんですけど、なんて言うんですかね、そればかり続けて自分のことを表現しないと、自分と乖離していっちゃうんですよね。

鎌田:うんうんうん、なるほどなぁ。

・自分の優柔不断

・事務作業です

・寝ているときの騒音が嫌い

・人から行動や考えを縛られることが嫌い

・自分の意見を曲げることが嫌い

・嫌いなことは計画

・自分に嘘をつくこと

・命令されること

・仲の良い人の悪口を聞くこと

・人の目がきになること

・型にはめられること、強制されること

・オチがないことが嫌い

・責められた気持ちになる瞬間

・権力、暴力、強制

鎌ちゃん先生は何ですか?

鎌田:僕は人が嫌な気持ちにさせられているのを見るのが嫌ですね。

藤代:へぇーなるほど。嫌いなことが言えてよかったですね。これおもしろいのが、自分が嫌いなことは誰かの好きなことだったりするじゃないですか?そうすると、対話ができなくなっちゃうんですよ。だから相手がもしかしたらそれが好きかもしれないということがあると良いなーと思ってて、最後の最後であれですけど、僕、年代が同じ人と一緒に仕事をするときに、仕事を任せてもらえるときって、僕にしかできない理由を教えて欲しいんですよ。会社の中にいた時ですよ。なぜ僕に任せてもらえるのか?という理由を教えてもらえるとやる気になる。

という話を同僚にしたら、「いや、そーいうの面倒臭い。タスクだけしてもらえればいいからチャットで十分」ていう人がいて。それやられたら絶対無理。

2人:笑

藤代:聞いてしゃべってみないと分からないなーってのが改めて分かりました。ということで、続々とコメントありがとうございます。最後のしつもんにしたいなと思うんですけど、今回『教えない指導』という本を書きました。鎌ちゃん先生とも何度も何度も話す中でお互いに感じたことは、ぜひこれを『答え』として読んでいただくんじゃなくて、これを機に、もしくは今日の時間を機に、新たに自分から問いを見つけて、その問いを明日でも明後日でも、来週からでも向き合ってもらえたらなと思っています。ですので、最後のしつもんとしては、

「今日この時間で、どんなしつもんが生まれましたか?」

その答えをメッセージで教えていただければと思います。例えば「今日の時間を通じて私にできることはなんだろう?」そういうのでも良いですし、「月曜日に生徒と笑顔で会うために明日何をしようか?」とか、何でもいいので。今日この時間を通じて、学びとか気づいたことがあったとして、それをしつもんに変えるとどんなしつもんになるでしょうか?ぜひメッセージ欄で教えてください。

なんかでもあれですよね、子どもの時に嫌いなことって言っちゃダメって道徳で習った気がします。

鎌田:あー、なんか食べ物とかの好き嫌いを言っちゃいかんみたいなあったので、家は特に母親がね、嫌いは絶対許されなかったですね。なんかよく分かんないですけど。好きはあっても嫌いはあかんみたいな感じやったので、僕は基本好き嫌いないんですけど、その中でも無理やり食べさせられてたっていう、嫌いと言えずに頑張って飲み込みながら食べてたっていうのはずっとありましたねぇ。

藤代:それがきっかけだった。

鎌田:うん、それがきっかけだったのと、あと、これは僕クラスの子ども達にも言ってるんですけども、特に男女の関係とかで好き嫌いとかはやし立てるような雰囲気あるじゃないですか、その時に、僕が母親に言われてたのは、誰々が好きというのはすごく大事なことだから怖れることでないし、はやし立てることでも何でもないし、逆にあいつのこと嫌いやっていう話を聞くくらいやったら、好きっていうので満たす方が素敵じゃないの?っていう話はしてたので、僕もクラスではそう言ってましたね。だから男女はむちゃくちゃ仲良かったですね。男やから女やからって言うよりも。「それって素敵なことやなー」って言ってたら、「修学旅行の前とかで誰々さんと一緒に班させてください」って言うてきたりしてました(笑)

藤代:お、さっそく「しつもん」が続々と!

・卒業式、最後の学級で何を話そうか?

・真似をしている子どもへの称賛の言葉は何か?

・好きって何だろう?

・自分は子どもたちにどう接していきたいのか?

・今日の学びをいかすためにどんな方法があるだろう?

・自分を好きになるような自分への問いってなんだろう?

・子どものころわがままだと思っていたことは何ですか?

・自分を好きと思うのはどんなときですか?

・いま目の前にいる子どもの可能性を引き出せる言葉は何だろう?

まだまだコメントお待ちしてますけど、ポジティブなこととかネガティブなこととかって両方とも感情じゃないですか?ネガティブはダメなことだってスポーツ界でもよく言われるんですけど、全くそんなことなくて、負の感情があるから喜びという感情もすごく味わえるわけですよね。嫌いという感情があるから好きという感情も味わえる訳で。

どっちかを抑圧するとどっちも出なくなるなっていうのが僕の感覚的にはあって。だから小っちゃい頃はやっぱり、小学生のころとかもちろん傷つけちゃうこともあるかもしれないけど、社会に出たらある訳じゃないですか?そういうこと。もちろんそれが猟奇的になっちゃいけないけど。僕はスポーツは感情を味わうものだと思っているんで、子どもたちには嬉しい時は「嬉しい!」って言える環境をつくりたいし、悔しい時は悔しいってずーっと泣いてても、「泣くのやめなくたっていいよ」って言いたいなぁて、気持ち的にはですよ。コメントいただいてました!

・学級集団の心理的安全性をどう高められるだろう?

・今日の学びを部内でいかすためにはどんなしつもんがあるだろう?

・明日からどんなことを頑張ろうかな?

ということで、鎌ちゃん先生、今日の時間はいかがでしたでしょうか?

鎌田:こうやってチャットでも対応しながらできるっていいな!って思いますね。あ、そういう考え方があるんかっていうのを今日もちょっと見て、あとふじしーからこうやって引き出してもらえるとまたこう自分の中でも整理して、しゃべってることはもちろん言葉になってるんですけど、もう1回整理することができたいい時間だったなと思います。ありがとうございます。

藤代:最後にお伝えしたいこととか、何かありますか?

鎌田:そうですね、本を書くということは本の宣伝をするのもあれなんですけど、ちょっとでも、みんなのバイブルとまでは言いませんけども、きっかけに何かこう、みんなが元気になってくれたら嬉しいなという思いは込めて書いたつもりではあるので、是非またよかったら手にとっていただけたら嬉しいなと思います。

藤代:ありがとうございます。今日も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。貴重な時間をこうやって割いていただいて本当に感謝しています。いま鎌ちゃん先生からもありましたが、本がAmazonでは在庫が切れてしまっていて、東洋館出版さんのホームページからだと比較的早く手に入ると思うんですけど、ゆっくりでもいいやって方はぜひ、近くの書店とかAmazonから予約していただければと思います。また、4月からですね、鎌ちゃん先生とこの本を元に「質問力」というのをどうすれば高められるか?ということを、学校の先生、もしくは教育関係者の方々を対象に行う予定です。

◎東洋館出版ホームページはこちら

◎Amazon → https://amzn.to/3cVwPtD

★教師・教育者向け「質問力養成講座」はこちら(←終了しました)

今日は、本当にみなさんがコメントをたくさんしていだたいたおかげで、インタラクティブに双方向で楽しくしていただけて本当に感謝しています。タイトルはちょっとインパクトのある『教えない指導』というような感じになるんですけども、じゃあ、全く教えないかっていうと残念ながらそうではなくて、もちろん教えることも大事だし、教えないことも大事で、ただその「しつもん」という方法を通じて子どもたちに自己決定をやって欲しい。

自分で決めるっていう体験をして欲しいっていうふうに僕は強く思っていて、その割合が1割でも2割でも3割でも子どもたちに渡せていけたらいいなって思っています。最後の方では感情をあじわうことが本当に大事だなって思って、道徳は特に他者のストーリー聞いて、あぁ悲しいなぁとか嬉しいなぁとかあじわう時間がたくさんあると思うんですけど、なんか人生でもそういう時間がたくさんあって、僕たちってこう抑圧することとかね、すぐ切り替えることを学んで、ゴール決めたら喜びすぎると怒られるし、

2人:笑

藤代:ゴール外して落ち込みすぎても怒られるし、あんまり感情をコントロールし過ぎるとロボットになっちゃうから、まだまだ小学生、子どものうちはどこまでを子どもって言うの?というのはまた別の問題がありますけど、大人ももっと感情を表現できたらいいなって思うし、それを子どもたちにも伝えられたらいいなーと思いました。

では、鎌ちゃん先生、長い時間ありがとうございました。

あとがき&アーカイブ動画について

この対談を読んで、印象的だったことや心に響いたエピソードや言葉は何がありましたでしょうか。何かひとつでも、それぞれの現場で活用してみたい!と思える気づきややる気が生まれていたら幸いです。(高橋香織)

【アーカイブ動画の配信について】

これまでの「しつもん×探究トーク」の動画は、ご希望の方に1,000円にて配信しております。お預かりした受講料はしつもん財団への寄付として受けとり、今後の運営費に充てさせていただきます。

各回のトピックも記載しましたので、興味のある動画をお選びください。

一度購入されると繰り返し何度でもご覧いただけます。

→ これまでの動画一覧ページはこちら

「しつもん×探究トーク」最新のお知らせは、しつもん財団ホームページ

または、しつもん財団メールニュースにてご案内いたします。

いいなと思ったら応援しよう!