僕の獅子舞日記 第百三十二話【デットヒート】

金曜日に、中番の仕事を終えた僕が会社から家に車で向かっている最中、健人からラインのメッセージが届いた。

『寺で宴会。来い。』

時刻は二十一時半を迎えようとしているところだった。

仕事でクタクタになっていた僕は、「無理。」とだけ返したが、秒速で返事が届いた。

『こっちが無理。いいから来い。来てくれなきゃ困る。今度なんでも奢るから。』

「ええ…。」

僕はスマートフォンの画面を見て、顔を歪ませた。

しかし何やらこの切羽詰まったような文面に対して、多少は危機感を覚えたので、僕は嫌々ながらも寺に向かうことにした。

玄関で靴を脱いでいる最中から、その声は部屋から漏れて大きく響いていた。

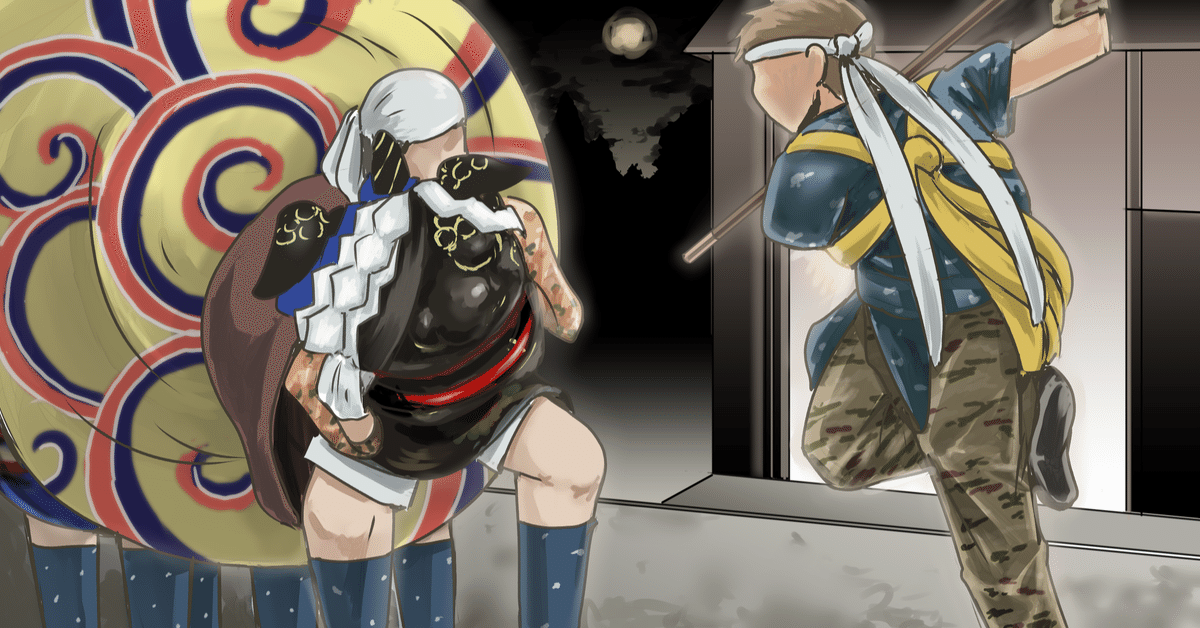

「どうせ俺はカズまでの繋ぎだよ!み~んな、団長が俺からカズになって嬉しそうやったもん!!」

部屋に入ると、赤い巨大な風船が喋っているのかと思ったが、よく見るとそれは良司さんだった。

長方形の机の上には、空のビール瓶が四本ほどと、そしてビールとチューハイの空き缶などが山ほど積み上がっていた。

「そんなことないですよ。良司さんの団長期は良かったですよ。」

通くんが慰めるように言った。

「俺がいない間も祭りを支えててくれたじゃないすか!良司さんだったから、俺は安心してここに戻ってこれた感じっすね!」

健人がビールジョッキを手にして説得するように言った。

「音羽ちゃんはあ~~!?俺の時どう思ってたのお??」

「ん~。ん~と~、ほしさんのつぎでえ、ぷれっしゃあがすごいのにがんばっれたなあ。って。」

音羽に関しては呂律が回っていなかった。

机に片肘をついて、おでこを左手で押さえながら下を向いて答えていた。

この場で良司さんの次に、またはそれ以上に酔っ払っているのは音羽だ。

「本当に?本当にそう思ってますかあ?」

「おもっれます!!」

「じゃあ、もっと飲んで!」

良司さんはビール瓶を持ち、音羽の目の前にあるジョッキにビールを注いでいた。

彼女の横に座っている健人が、良司さんが目を離した隙に、さりげなく自分の中身の少ないジョッキと彼女の満タンに入ったジョッキを入れ替えていた。

「な、なにこれ」

健人の左隣に腰を下ろした僕は、小声で彼に尋ねた。

「最初は普通に宴会だったんだけど、良司さんがやばくなり始めてから、俺らに押し付けるようにして皆さっさと帰っちゃったんだよ。三人じゃ捌き切れないからお前を呼んだ。」

「なるほど。音羽とかベロベロじゃん。」

「良司さんか先にやられるかあいつが先か。デッドヒートだわ。」

健人のその言葉通りに、その五分後に両者共に畳の上に倒れ込んだ。

「ようやく死んだな。」

吐き捨てるように健人はそう言うと、立ち上がって机の上を片付け始めた。

「別に僕を呼ばなくても良かったんじゃない?」

「俺らが寺の冷蔵庫の中の酒をほとんど飲んじゃってさ。原さんと尾端さんの分とかも飲んじゃったからやべえんだよ。明日の準備で何も残ってないとまた文句言われるから、買い出しに行くぞ。」

「ええ。僕も今ここで一杯飲んじゃったから運転できないけど?」

「じゃ、徒歩でさっとコンビニ行くか。通。悪いけど、俺らコンビニで酒買ってくるから、この寝てる二人のこと見ておいてくれない?」

「おっけー。いってら。」

通くんはコップに入ったお茶を飲みながら、僕らに手を振った。

「健人はどのぐらい飲んだの?あの二人に比べて全然酔っ払ってないみたいだけど。」

コンビニに向かう道の途中で、横に並んだ健人に僕は話しかけた。

「どんぐらいだろ?俺、まあまあ酒強いんだよ。というよりか、強くならざるを得なかったっていうか。」

「そうなんだ。」

「付き合いとかで飲まされること多くてさ。テキーラのショットとかガンガン飲まされた時もあって、何度か死の危機を感じたよな。」

「やっば。それはどんな飲み会なの?」

「金髪の色黒男とタンクトップ着た巻き髪の姉ちゃんとかがいる飲み会だよ。気がついたら全然知らない家の庭で寝てたことあったな。犬小屋にいた柴犬に吠えられて目覚めたわ。」

「何それ?世にも奇妙な物語?」

僕らがそんな話で盛り上がっていると、通りかかった駐車場の奥に、キッチンカーが一台停まっているのが見えた。

「何あれ。」

健人もその車に気が付いて、足を止めた。

「あー。あれ、移動式で食いもんとか酒とか出してるやつだよ。都会で何度か見たことあるけど、田舎にもあるんだな。」

「うん。僕、初めて見たよ。」

「俺も実際には利用したことねえんだよな。…ちょっと覗いてみる?」

「うん。」

近づいてみると、車の前にはパイプ椅子が三つほど並んでいて、車の中には髭を蓄えたスリムな三十代くらいの男性が一人立っていた。

今のところお客さんはいないみたいだった。

パイプ椅子の右横には看板が立ててあり、『伊勢BAR』と書いてあった。

「バーなんだ。」

僕の呟きに対して、トラックの中の男の人が微笑みかけた。

「あとちょっとで閉めちゃうんだけど、一杯だけでも飲んでいきません?」

気の良さそうな笑みだった。

僕が健人の顔をみると、彼は頷いた。

「奢るよ。」

「まじで?やった。」

僕らは並べてあるパイプ椅子に座った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?