白黒ペンギンとゼロからはじめる囲碁入門

はじめに

こんにちは!素人ペンギンです。

素人ペンギンは永遠の囲碁スーパー初心者です。

だから、囲碁を始めて間もない人の「囲碁ってむずかしい~~!><」の気持ちが、すごぉぉぉくよくわかります。

そんな初心者さんや、囲碁はじめてさんに「囲碁ってこんなゲームです」ということをわかりやすくお伝えしたいと思います!

囲碁ってココがすごい!

① しっかり考え、判断する力がつく

囲碁は非常に自由度の高いゲームです。戦略を立て、思いのままに戦える反面、制限の少なさに難しさをもあります。

囲碁は、自由であることを最大限に生かす考え方と、最善を選ぶ判断力を身につける訓練になります。

② 忍耐力がつき、集中力が高くなる

囲碁で1ゲーム終わらせるに1時間以上かかります。小さな碁盤でも20分ほど。それだけの時間、気を抜かずにいるというのは相当な集中力と忍耐力が必要です。

囲碁でそれらをどんどん高めることができます。

③ 広い視野で全体を見られるようになる

大局観とは、物事の全体を眺めで成り行きを類推し、バランスを調整したり的確に形勢判断したりすることを言います。

囲碁ではもちろんのこと、生きるうえでも重要になってくるこの能力。囲碁で育てていくことができます。

④ 最強のコミュニケーションツール

囲碁のイメージに「高齢者がやってそう」というものがありますが、若いプレイヤーも多いのです。それどころか性別も、国籍すら関係ありません。対局を通し、碁盤の上で対話をして、幅広くたくさんの人とコミュニケーションをとることができます。

⑤ かっこいい!

「かっこいい」「頭良さそう」というのも囲碁のイメージのひとつ。

囲碁は脳のスポーツです。派手な動作こそありませんが、静かに考え、冷静にゲームを進める姿はとてもかっこいい!

まずは……

囲碁の道具について

・碁盤

これがなければ始まりません。

囲碁は碁盤の上に石を並べます。一番大きな碁盤は19路盤といい、縦横に19本の線が引かれています。これが正式なものですが、他にも13路盤や9路盤などの小さな碁盤もあります。

・碁石と碁笥(ごいし と ごけ)

対局するときに用いるのが碁石。碁石を入れておく容器を碁笥といいます。

白と黒の2種類あり、19路盤では白180個、黒181個の碁石を使います。

碁盤の見方

碁盤上のそれぞれの場所には名称があります。通常、黒石を持つプレイヤー側から見た方向で表されます。

それぞれ隅・辺・中央と呼びます。

・星

青色の四角で示している、盤上にある黒丸の点です。

19路盤では9つあります。

・天元(てんげん)

赤い四角で囲った、星の中でも真ん中にある点のことです。

・線の名前

線は外側から、辺→第1線→第2線と呼んでいきます。

・1間(いっけん)

石の間をひとつあけて打つ手のことです。ふたつあけたら2間(にけん)です。

「1間トビ」「2間ビラキ」など呼ばれます。

囲碁を打とう!基本ルール3つ!

① 黒石と白石を交互に打つ

プレイヤーは2人です。黒石を持つ人と白石を持つ人とを決めて、交互に打ちます。黒石を持つ人を黒番、白石を持つ人を白番と呼び、黒番から先に打ち始めます。

② 交点に打つ

碁石は線と線が交わった場所(交点)に打ちます。

隅や端っこも交点ですので打つことができます。

③ 石を囲むと取れる

自分の石で相手の石をぐるっと囲むと、囲んだ石を盤上から取り上げることができます。

・呼吸点(こきゅうてん)

配置した石から伸びている線のことです。石のまわりの呼吸点がなくなると石が取れます。

呼吸点がひとつしかない状態の石を「アタリ」と言います。

・「生き石」「死に石」

盤上の石は「生きる」「死ぬ」と表現されます。

呼吸点を失い、取られる石を「死ぬ」「死に石」と呼びます。

逆に、どうしても取られない形になった石を「生きる」「生き石」と言います。

・取った石はどうするの?

ゲーム中に取った石のことをアゲハマといいます。

アゲハマは対局終了時に使いますので、碁笥のふたなどにためておきます。

囲碁を打とう!でも……やってはダメなルール3つ!

① 打った石を動かしてはダメ!

一度置いた石は動かしてはいけません。「ハガシ」といって、その時点で反則負けになってしまいます。最初にしっかり考えて石を置く場所を決めましょう。

② ここは打っちゃダメ!

囲碁は、基本的にどこに石を打っても良いという自由なゲームですが、打ってはいけない場所があるのです。

・着手禁止点

囲碁で石を置いてはいけない場所のことです。

・着手禁止点ってどこ?

打つ前から呼吸点が確保できないとわかっている場所です。

図のAでは、置いた瞬間に石が死んでしまうので、そこに打つことはできません。

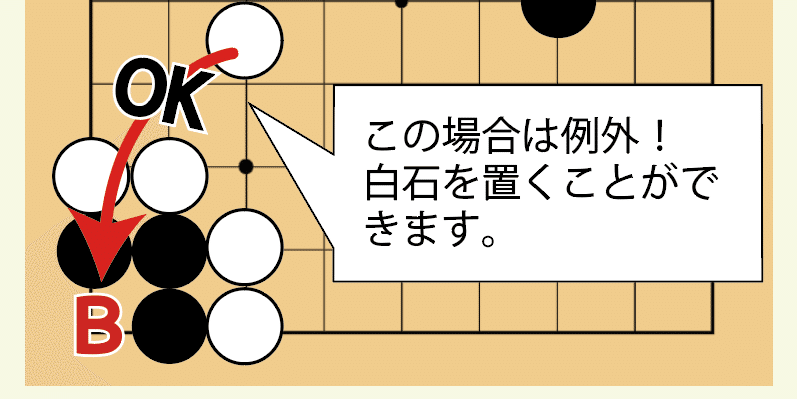

・例外もあります

図のBは一見すると白石にとって着手禁止点のように見えます。しかし黒石をよく見るとアタリになっていますね。石が取れるときは置くことができるのです。

③ 同じ形を連続して繰り返しちゃダメ!

お互いの石を永遠に取り続けられる形になったときは、アタリであっても連続して石を取ってはいけない、というルールがあります。

・同じ形? 繰り返すってどういうこと?

下の碁盤に配置された石の動きを見てください。

図1にあるアタリの黒石を白は取ることができます。黒石を取ったあとが図2です、先ほど打った白石がアタリになっていますね。なので黒は白石をとれそうです

……が。

そうすると図1の形に戻ってしまい、アタリがずっと続きます。これが繰り返される形です。

この形をコウと言います。

コウの形になると、取られてもすぐには取り返せません。

いったん別のところに打つ必要がありますので、注意してくださいね。

囲碁ってどうやって終わるの?勝敗は?

囲碁は、碁盤の上にどれだけ自分の陣地があるかで勝負します。できるだけたくさんの陣地をつくり、総合して相手より広い陣地になれば勝ちになります。

・囲碁の終わり方

囲碁の終わり方はふたつです。

ひとつは、お互いもうどこにも打つところがなくなったときです。

「パス」や「終わりです」などを宣言し、打つ場所がないことにお互いが合意したとき対局終了です。

これを終局といいます。

もうひとつは、対局中にギブアップするときです。

対局中に「打ってももう勝てない」と判断したときは自主的に終わらせることができます。

「負けました」「まいりました」などを宣言し、終わらせます。

これを投了といいます。

投了のタイミングは、自分の順番(手番)がまわってきたときと、「これ以上は勝ち目がない」と思ったときです。

・投了されて勝ったとき

相手が投了し、勝ちが決定することを「中押し(ちゅうおし)」といい、中押しで勝つことを「中押し勝ち(ちゅうおしがち)」といいます。

・地(じ)

碁盤上にできた陣地のことです。

黒側の陣地を「黒の地」や「黒地」、白側の陣地を「白の地」や「白地」と呼びます。

・目(もく)

地を数えるときの単位です。

石で囲って地になった場所の交点は一目(いちもく)、二目(にもく)と数えていきます。

・子(し)

石を数えるときの単位です。

一子(いっし)、二子(にし)と数えていきます。

・地の見方

地は、石で境界線を引くことにより確保していきます。

ちなみに端っこの線(辺)や隅に石を置く必要はありません。

むしろ、辺の上の交点も陣地のひとつと数えますので、石を置いてしまうと陣地が減って損をしてしまいます(このあと説明しますね)

・地の数え方

石が置かれているところは、境界線扱いなので地として数えません。

石で囲われて、はっきりと境界線ができあがっているところが地になります。その中の交点の数が自分のポイントになります。

地を数えるときの単位は「目」でしたね。

上図では白地は36目、黒地は27目です。

ポイントが大きい(地の数が多い)方が勝ちなので、この場合は「9目差で白の勝ち」ということになります。

・アゲハマの使い方

アゲハマとは、対局中に獲得した相手の石のことでしたね。

地を数える段階になったときアゲハマを使います。

と、その前に。

整地の説明をします。

・整地(せいち)

終局後の碁盤上はとっても複雑な形をしています。パッと見て、地を数えやすい形にはなっていないでしょう。

そこで、地を数えやすいように形をきれいに整えていきます。つまり、境界線がわかりやすいように石を動かしていくのです。

これを整地といいます。

・アゲハマの使い方に戻ります

アゲハマは整地するとき、持っている石をすべて相手の陣地に戻して、地を埋めていくのに使います。

囲碁は石を取るゲームではありません。たくさん石を取ったから勝ち、というものではないのです。

しかし、取った石は最終的に相手の地を減らすのに使われるので、とても大事なポイントですね。

おわりに

白黒ペンギンの囲碁入門、ひとまずここまです!

どうでしたか?

囲碁のこと、少しは伝わったでしょうか??

今回の内容は、「囲碁ってどうやって終わるの?勝敗は?」以外はリーフレットにしてまとめています。

これを読んで、

「ここはどうなの?」

「こういうときはどうするの?」

「これはどういうこと?」

いろんな疑問が生まれてくれたらうれしいなって思います。

そして、その疑問をぜひ白黒ペンギンにぶつけてきてほしいと思います!

白黒ペンギン、誠心誠意お答えします!!

囲碁を楽しんでくれる人が増えてくれたら良いな。

みんなでワイワイ楽しく打ちましょう♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?