「私のナイロビ物語」

~私の暮らしたナイロビは

お金がなくても明るくて

お腹が減っても夢いっぱいで

なんやかんやと親切で

楽しいことが大好きな

優しい人のいるところ~

―序章―

私は1990年8月に初めての子どもを、アフリカのケニアの首都ナイロビで出産した。「私のナイロビ物語」はその経験を2007年に書いたものだ。それから今日まで事あるごと(イベントを企画したり、協力のお願いをしたり)に私の名刺がわりに読んでいただいた物語だ。そして、その度にこの序章は書き替えられた。

「そもそも、なぜアフリカに子どもを産みに行こうと思ったのか?」

そんな単純な質問に答える度に、私の答えが変わるのだ。2018年には私がナイロビで生んだ娘が子どもを産み、私はおばちゃんになったのだが、当の娘に「妊娠して改めて思うけど、よー行ったよね」と言われた。私はしみじみ答える「本当よね~、たぶん頭がおかしかったんだわ」と。

この頃は私はいよいよ答えに困って「神のお導きだった」とか「運命だった」とか言うようになってきたけれど、本当のところ、私は私の子どもの人生を、最高の場所で始めさせてあげたいと思ったのだ。その最高の場所がアフリカだった。そして結果的にケニアに行きついた。

夢は叶った!最高で最低で、美しくて汚くて、めちゃめちゃふり幅のある、めちゃくちゃ濃くて豊な最高の人生の始まりの物語。

読んでください!

1.ケニアの首都ナイロビ

「どうして、始めてのアフリカが、ケニアだったのですか?」と質問されたことがある。「ケニアがアフリカの中で、航空券が一番安かったから」と答えて、その人は二の句を失った。

まともな日本人には絶句され、西洋人には「オー、クレイジー!!」とあきれられる私たちの旅が始まった。私の中に、ひとかけらの疑問も生じさせてはならない。なぜなら、旅を止める理由は星の数ほどあるのだ。なにがなんでもアフリカで子どもを産むのだ!!私は、ケニアの首都・ナイロビのダウンダウンの安宿にいた。

大きなお腹は旅と似合わない。私はナイロビに慣れることに、一生懸命だった。そして妊婦であることにも慣れなければならなかった。妊娠が進むということは、思うように動けなくなるということだった。それも日を追って。

そんな私を心配して、ナイロビ滞在中の早川千晶ちゃん(後に私をアフリカに繋ぎ続けてくれることになる)が忠告をしにやって来た。それは千晶ちゃん自身の体験談だった。アフリカの田舎で出産したものの感染症で生死をさ迷った貴重な話だった。

「アフリカをなめちゃいけない」「あなたはアフリカ人でないのだから」。誰もが言いたくても言わずにいただろう言葉を、ズバリと言い渡された。

親切はありがたかった反面、私だって、命がけでここに居る!という思いがあった。私は友人をアフリカで亡くしていた。23歳の若さだった。この旅に出る前にお墓にお参りして「あなたの分まで生きるからね」と誓ってきたのだ。

なんにせよ、出産とは、何処でだって、命がけの行為に違いない。と、これから何が起こるか想像もつかない私は漠然と思うだけだった。

そのうち私は、どう見ても妊婦とわかるようになった。

安宿に隣接するアパートの住人たちが声をかけてくれるようになる。

多くはマラヤと呼ばれる女性たちだ。マラヤとは自らの身体でお金を稼いでいる人のことだ。

マラヤさんが言う。

「赤ちゃんが居るの?おめでとう!!!」

笑顔で言われて、かたくなな私の心がほころびてゆく

「そうなの!!ありがとう!!!」

2.ダウンダウンのマラヤさん

「おめでとう!!」

この言葉がこんなにもうれしい言葉なんて、思ってもいなかった。

「ありがとう!!」

私はおそらく、はじめて、幸せを感じた。

妊娠がわかったとき、連れ合いはどんな顔をしたか、思い出せない。

ともかく、私は、私の中で芽生えた命が、太陽の恵みを受けて、人の祝福を受けて、愛を一身に受けて生まれ出てこられる場所に行きたかったのだ。知らぬ間に、私はマラヤさんに囲まれていた。

マラヤさんたちは、皆、親切だった。そして、陽気だった。

子どもを田舎にあずけて、仕送りしている人。赤ん坊を抱えている人。よくおしゃべりし、よく笑った。

言葉のわからない私は、中途半端な笑いを浮かべてうなずくだけなのに、彼女たちは、懲りもせずに私に声をかけてくれた。「元気?」「お腹の赤ちゃんも元気?」「たくさん食べるのよ、二人分」「今日、あなたの髪型真似してみたの!似合う?」なんて調子なのだ。

どこまでも陽気な彼女たちに囲まれているとき、とても安心した気持ちで居られた。そんな陽気な彼女たちだが、彼女たちが置かれている状況は、けっして明るくはない。

彼女たちの多くは、子どもにまつわる悲しい出来事に遭遇している。だから、身重の私にことさら優しいのだ。心から元気に子どもが生まれることを願ってくれていた。

だからなのだが、マラヤさんの一人が、連れ合いに「なぜ、病院に連れて行かない?」と聞いてきた。病院に行かなかったのは、私の意志だったのだが、こともあろうに連れ合いは「チープ イズ ベスト(安いのが一番)」と答えてしまった。

彼女はその答えを聞くと「子どもの命と、お金とどっちが大切なのだ!!」と烈火のごとく怒ったのだった。私はこのことをきっかけに、病院へ行こうと思った。

病院へ行きたくても行けない人のたくさんいるダウンダウンで、「お金があるなら病院に行きなさい!」という忠告を聞こう、そう思った。病院にさえ行けば助かったかもしれないたくさんの命の前に、私の心は動いた。

私が決心するよりも早く、私たちは、タクシーに乗せられていた。行き先は、マラヤさんが運転手に告げていた。「マーターホスピタル」。マラヤさん憧れの、お勧めの病院だ。

3.マーター・ホスピタル

ナイロビの郊外にその病院はあった。というものの、ガイドブックにも載っていなければ、住所もわからない。その病院がどこにあったのか?今だ、わからないありさまだ。わかっているのは、マーター病院と言う名前だけ。タクシー代を節約するために、マタツゥと呼ばれる乗り合いバス(バスといってもワゴン車だ)で行くと、途中で乗り換えがあったから、ますます、記憶はあいまいになる。

ともあれ、当時の私は、マタツゥに乗って、「来なさい」と言われた日には、検診に通うようになった。日本人が訪れたのは、初めてだったのだろう。私が行くと、何も言わずとも、さっと通され次々と検査をしてくれた。

まず、体重を量る。しかしポンドなので、自分の体重がわからない。キロに換算してみるのだが、ピンとこないのだ。おそらく、私は太りすぎていたはずだ。首をかしげながら、血圧を測る。これはわかる。問題はなさそうだ。そして問診。「ハバリガニ?(元気?)」ドクターが聞く。「ンズリ サーナ(はい元気です)」。問診終わり。そして、触診。妊娠後期に入って、胎児の心音を聞くにも、耳を当てて聞くのだ。そしてお腹を触りながら、「ンズリ サーナ!」と笑顔で、検診終了だ。そしてドクターは別れ際に必ず言った「たくさん食べなさい」と。

日本で病院に行ったことのある人ならば、この簡単さに驚くはずだ。そう、私が検診で見た医療機器らしいものといえば、体重計と血圧計だけだ。しかも、かなり古いものだった。そして、日本でなら太りすぎを注意されていたはずだ。けれどケニアでは食べられないことはあっても、食べすぎの心配はないのだろう。これも、私の気を楽にしてくれた。

簡単に終わる理由のひとつは、私の会話能力にもあった。私がやっと覚えたスワヒリ語は「ンズリ サーナ(よいです)」だけだったのだ。おそらく「心配なことはない?」と聞かれているだろう場面でも「ンズリ サーナ」と言うだけなのだから、それ以上検査のしようもないというものだ。血液検査はあったかもしれない。貧血気味ということで、鉄剤を貰った記憶はある。

にしても、病院といったときの、日本の病院のイメージとは、随分違うと思う。なにが違うのだろう?と考えてみると、明らかに、機械が少なく、人が多いのだ。看護師さんが、たくさん働いている。待たされることなく、看護師さんによく声をかけてもらった。

出産・入院(3日)費用合わせて、100ドル。日本円にして約1万円。

私は、最後まで、病院で出産することに抵抗があったけれど、100ドルさえあれば、病院で産みたいと思っているダウンタウンの女性たちの夢を否定出来なかった。そして、言葉もわからない私に親切にしてくれる病院の看護師さんたちにも、心ひかれていった。

看護師さんは私の目を見て真剣に言った。「ちょっとしたことでも、すぐに、ここに来るのよ!必ず、ここに来なさい!私たちに任せて!」と。

4.ココ・マラリ

ナイロビに落ち着くことにした私たちが次にしたことは、タイコの先生探しだった。私が最高の胎教を求めていたからだ。すべての打楽器のルーツであるだろうアフリカのタイコを胎教に選んだのだ。この子が人生を始めるにあたって、最高の音と最高の笑顔に出会わせてあげたかったのだ。

こんな私の願いを聞くが早いか、千晶ちゃんは、知り合いのミュージシャンに早速、タイコの先生の紹介を頼んでくれた。

そうして、師匠・ココ マラリは気取った様子で、私の前に現れた。

その日、連れ合いは出かけていた。私は、とりあえず、手ぶらでやってきたココの前に、近藤さん(後にンビラ奏者となる)から貰ったジンバブエのタイコを置いた。このタイコ、一本の木をくりぬいて、すこしくびれてはいるが、皮を杭で留めてあるだけの、いたってシンプルなものだった。近藤さんに貰ったものの、うんともすんとも音がでないので、置物になってしまっていたのだ。

ココは、さっそく叩き始めた。

えっ?!

ココの手が目にも止まらぬ速さで動き始めると同時に、空気が振動を始め、それまで聞こえていた周りのざわめきが一瞬にして遠のいた。それと同時に、人だかりが出来ていた。「すごい!すごい!」と集まってくる人の中心で、ココは、自由にタイコを操っていた。

私は、ココがタイコに命を吹き込む瞬間を見てしまったのだ。

満面の笑みで演奏を終えたココに、私は「教えて欲しい」と言っていた。ココは「もちろん」と言って、レッスン料の交渉に入った。ココが言うには、自分は1ステージ2000シルの演奏者だといって、黒い二の腕に爪で2000と書いた。だが、レッスンは200シルにしてあげようと、0を消して見せた。私は、毎日レッスンするということで、0をもう1つ消してもらった。20シルといえば、当時何とか一日食べられるといった金額だった。

その日から、雨の日も、風の日もココがやってくる毎日が始まった。

後になってわかったことだが、いや、出会ったとき薄々気づいてはいたが、ココにとって、私たちが唯一の収入源だったのだ。だから、今日はさすがに来ないだろうという暴動の日、外に出ないように言われていた私たちの所へココが「ジャンボー!(こんにちは)」と元気な顔を見せたときには、驚いた。ココも「今日は銃声もするし、タイコは危険だから、リンバ(親指ピアノ)の練習をしよう!」と言ったのには、笑った。

「ココカカココカカ コッカッカッコッコ ココカカココカカ コッカッカッコッコ」。ノリをグルーブということすら知らない私たちのタイコが、たまに調子よくいくと「バサラホーーーバサラ」と歌ってくれた。しかし、ほとんどは「違う!」と言われ続けることになる。時には「ウン カカ ウン カカ ウン カカ」が微妙に、いや、ココに言わせれば、全然違うらしいのだ。

タイコの先生にココを選んだのは間違いだったかもしれない。上手すぎて、真似しようにも、何をどう叩いているのか、皆目わからないのだった。

5.リバーハウス

安宿の屋上でレッスンを続けながら、今度は、住むところを探した。といっても、すべては縁だ。ココが人伝にやってきたように、ただ私たちは、「住むところを探している」と意思表示しただけで、あとは待つだけだった。

待つ間滞在したのは、日本人旅行者が共同経営していた「リバーハウス」。残念なことに、今はなくなったけれど、アフリカの貧乏旅行を支え続けたナイロビの拠点だ。経験豊かな旅行者たちの話も素晴らしく、また、料理の腕も半端でなかった。食事当番が廻ってくるのだが、当番になった人たちは、朝から市場へ買出しに行く。一日かけて作られる夕食を、全員そろって「いただきます!」の瞬間を、今でもはっきり覚えている。食べることの大切さと楽しさを教えてもらった場所でもある。

朝食は、最初に起きた人が準備する。必ず朝一番の画家の鈴木さんに代わって、私も早起きを心がけた。重くなってゆく身体は、何をするのもおっくうなものだ。昔の人は「便所そうじをするといい子が生まれる」と言ったけれど、それは、一番おっくうになることを、あえてしなさいということだと思う。私にとっていい子が生まれるおまじないは、朝のチャイ作りだった。

まず、キオスク(小店)にパンと牛乳を買いに行く。リバーハウスの壁にはチャイの作り方が丁寧に書かれた紙が張ってあった。私は今でも、その作り方でチャイを作っている。そして、チャイが沸くまでの10分間妊婦体操、おもに足首の柔軟をする。

それから起きてきた人たちと朝食、そして洗濯が日課だった。もちろん洗濯はバケツで手洗いだ。洗濯のたび鈴木(画家)さんが「重いものもっちゃダメですよ」と飛んできて、バケツを持ってくれたことも、忘れられない。私はそんな優しさに支えられていた。しかし、こうして皆に甘えているわけにはいかない。部屋もドミトリー(共同部屋)だ。赤ん坊をここで産むわけにはいかない。

そして待った甲斐があって、とてもいい部屋が空いたという知らせが入ってきた。知らせをくれたのは青山貴子さん。待ちに待った知らせに、私は、飛んで行った。

6.グリーンビューロッジ

ダウンダウンから市街地に上がってゆき、セントラルパークとウフルパークの間の道を抜けてゆくと、「グリーンビュー・ロッジ」はあった。各国大使館の集まる閑静な住宅街の一角。日本で言えば、木造バンガローが立ち並ぶキャンプ場を、思い浮かべてもらえば近いかもしれない。5.6棟が連なった、長い長屋ともいえる小屋が、広い敷地に点在していた。その名の通り、緑豊かで、私は一目で気に入ってしまった。

貴子さんの紹介で、口を利いてくれたのは、ルワンダ人のガテラさんとボスコさんだった。お陰で、即手続き完了。おまけに、生活に必要な、ケロシン(灯油)コンロ、なべ、お皿、など、一式を安く譲ってくれたのにも、とても助かった。

これで、引越しと同時に、自炊の準備は出来た。

6畳ほどの広さで、水道が1つ。たんすと椅子とベッドが付いて、トイレ・シャワーは共同だ。それで、家賃2000シル。当時の換算で14,000円くらい。これから自炊して、節約するのだ。そして、ココのレッスンを毎日1時間受けて、心静かに、出産を待つのだ。

と思ったのもつかの間、ココは一日のほとんどを、この部屋で過ごすことになる。

ココはさっそく自分の唯一の財産であるタイコを運んできた。どうも、ココには家もないらしい。しかし、ココは「ジャンボ!(こんにちは)」と現れ「クワヘリ!(さようなら)ツタオナナ ケシオ!(また明日)」と帰っていった。何処に帰るのかは知らなかった。

こうして、部屋が出来て、タイコを置く場所が出来たことで、私たちの部屋は練習場になった。次から次に、ミュージシャンたちが集まってきた。私がナイロビのジミヘンと名づけたギターのドミニク。いつもにこやかなベースのウィリアム。気取ったボーカルのニッキー。パーカッションはもちろんココだ。いつの間にかジンガロというバンドが結成されて、朝から晩まで練習に明け暮れるのだ。

彼らの腕は一流だった。そして、腕を磨くことが、彼らに与えられた唯一の仕事だった。一流の腕を持ちながら、彼らはいつも仕事にあぶれていた。なのに明るかった。いつもお腹をすかせているのに、夢でいっぱいだった。練習すること、笑うこと、夢を語ること。私たちの部屋は音でいっぱいになった。

図らずも、私は最高の胎教の中に居た。

7.ジンガロ

「妊娠している場合じゃないですねー。」と、獣医師・神戸俊平先生は言った。「タイコがあるってうわさを聞きましてね」と、ココのタイコを見に現れたのだ。神戸先生は獣医師の立場から、環境問題、野生動物の保護に深く関わっておられた。とくにアフリカ象は、日本の需要のせいで絶滅の危機にあることを、強く訴え続けてこられた方だ。そう、日本の象牙の印鑑のために、アフリカ象は、残酷に殺され続けているのだ。

そんな活動の傍ら、趣味も多才で、サックスも演奏することから、ココのタイコに興味を持ち、訪ねてくれたというわけだった。

それから、時々、神戸先生はサックスを持って練習に参加するようになった。ジンガロの曲に譜面はない。すべて口伝えだ。「ここで、タラッタラ ~」と、誰かがサックスのパートを歌う。それを聴き、音を拾い入るタイミングも自分でつかむのだ。

もうここでしかありえない!というタイミングがジンガロのメンバー全員にあるのが不思議だった。何章節の何拍目?なんて聞いても誰も答えられないだろうに、何度やっても、ここ!!と言うタイミングが揃うのだ。

しかし、そんな日々の中で、私の先入観が1つ消えた。アフリカのリズムやビートなどと言うと、アフリカ人全員が、ものすごいリズム感を持って生まれてくるようなイメージがある。実際、負け惜しみのような、流れる血が違うかのような、解説にも出会う。

しかし、たくさんのアフリカ人が訪ねてくれたが、全員タイコを叩けるわけでなく、誰もが踊れるわけではなかった。すべては練習なのだ。

「プラクティス!プラクティス!(練習!練習!)」ココがよく言っていた言葉だ。もうひとつ加えるならば「コンテニュー!(続けて!)」だ。練習に疲れて休みたいと思う頃、ココはこう言って休むことを許さなかった。

ココだけでなく、仕事にあぶれたすべてのミュージシャンが、朝から晩まで食事もせずに練習するのだ。これでは、日本のミュージシャンがかなわないのは、当然だ。明らかに、練習量が違うのだ。

そして、その練習の向こうに見ているのは、自分の成功だけでなく、家族の幸せ、友達の幸せ、親戚、部族の幸せを目指しているのだから、その意気込みにだってかなわない。

にもかかわらず、その努力がむくわれることは、少ない。

それでも、ココ率いる「ジンガロ」の練習は、休むことなく続いていた。

そんなある日、私は神戸先生に「子どもを取り上げてもらえませんか?」と頼んでみた。神戸先生は「牛の難産になら立ち会ったことはあるけれど、人間は~」と、やんわりと断られた。いくらなんでも非常識な頼みなのだが、当時の私は人間も哺乳類の一種なのだから、お産も大して違わないだろうくらいに思っていたのだ。しかも、かなり本気で。ここまで来ると、バカを通り越している。なのに、神戸先生は「人間はちょっと」と、申し訳なさそうに言ったのだった。

その後、神戸先生は、いよいよお腹の大きくなった私のところに、大きな袋を持ってきてくださった。袋の中はオムツやベビー服でいっぱいだった。私が手作りしていたベビー服は、明らかに小さすぎたし、準備がなにも出来ていないのはお見通しだったのだろう。ナイロビ在住の方々に頼んで、もらってきてくださったのだ。本当に、ありがたかった。

8. エチオピアのお祭りの夜に

グリーンビュー・ロッジは、近くにエチオピア大使館があったこともあり、住人のほとんどが、エチオピア人だった。エチオピア難民というと、日本では、悲惨な飢餓が伝えられ、やせ細った子どもの映像が思い浮かぶと思うが、私の出会ったエチオピアの人々は優雅で美しかった。社会主義革命で国を追われた人々だ。どこか深い悲しみをたたえた目の色をしていた。その憂いを含んだ笑顔が、この世にこんな美しい民族がいたのかと思わせるほどに、魅力的だった。

当時ナイロビに滞在していた水野富美夫画伯の描く、エチオピア女性の目は忘れられない。吸い込まれるような目とは、まさに水野画伯の描くエチオピア女性の目のことだ。

誇り高く、優雅なエチオピアの隣人たちは、静かに暮らしていた。それなのに、隣の物音が筒抜けの長屋で、私たちの部屋の連日の練習に、彼らから、一度も苦情が出なかった。そして夕方、「ツタオナナ ケシオ!(また明日!)」と皆が帰ってゆくと、急にガランと静かになる。

毎日がお祭り騒ぎで、毎日が祭りの後の寂しさなのだ。その時間になると、必ず、お腹の子どもがお腹を蹴るのだった。最初は偶然?と思っていたけれど、どうも、音が止むと、「どうしたの?もっと聞きたい!なんで止めたの?」と言っているようだった。ああ、この子も、賑やかなほうがいいのね。それとも、タイコの音に気持ちよく眠っていた?という感じなのだ。なんて元気な女の子!!と私は勝手に思っていた。

月は満ち欠けを繰り返し、いよいよお腹は重くなった。『ああ、この月が満ちる頃、この子が生まれるのだ』トイレの帰り道、月を見上げて思ったものだ。ほんの50メートルほど離れたトイレを、とても遠くに感じるようになった。そして、夜、何度もトイレに起こされるようになった。きっかり2時間おきに。この2時間おきのトイレが、新生児の授乳の間隔と同じことに後で気づくのだが、そのときに、なんてよく出来た予行練習と思うはずもなく、ただ眠く辛く、やっとの思いでトイレに通っていた。またよくしたもので、布団の中で『もうちょっとー』と、トイレの時間を引き延ばしていると、お腹の子どもが膀胱を蹴るのだ。『はいはい、わかりました。起きますから、蹴らないで!』と、なんだか、お腹の子どもに動かされているような具合になって来ていた。

その日は半月。エチオピアのお祭りの日だった。いつもの練習が終わって、ココたちが帰っても、この日ばかりは賑やかだった。ずっと、歌と踊りが続いていた。だから、お腹の子どもは機嫌よく眠っているのね、と思っていた。やけにおとなしい子どもの様子を別に不思議に思うこともなく、お祭りの夜は更けていった。変わったことといえば、たまりにたまった洗濯ものをしようとして、水道の水が出ずにめげたことだった。いつもなら、水が出るまでねばるのだが、しんどいなーと止めたのだ。

エチオピアのダンスは、どうも跳ねるらしい。長屋の床が揺れた。なにやら演歌にも通じるこぶしの利いた歌にあわせて、おそらく全員が飛ぶのだった。そのたび、私たちの部屋も浮き上がった。身体はしんどく、眠れない。何度も、トイレに行った。連れ合いはぐっすり眠っていた。トイレに行く道すがら、人がそこここに居ることが、とても心強かった。私はひとりじゃない。しかし、頻繁にトイレに行かずにはいられなくて、行ったり来たりしていた。それが、陣痛の始まりと知らないまま。

9.花子誕生

「もしかして、これがあの有名な陣痛?」と思い始めたのは、夜も更けお祭りもじょじょに静まり始めた深夜3時ごろのことだった。さすがに一人痛みに耐えているのが辛くなってきた。しかし、初めてのことで、これが陣痛なのかがわからない。

母をして「私のお腹を痛めた子ども」と胸を張らせるほどの、痛みとは、どういうものかしら?と考えながら、時間を計り始めた。陣痛は『苦しい!』と思った次の瞬間『あれ?今のは何?』という繰り返しなので、『何?』と思っている間に、また、次の『苦しい!』がくるのだ。その間隔が15分。10分と狭まってきた。いよいよ、これは陣痛と思い、連れ合いを起こす。私は寝ている人を起こすのが一番苦手だ。だけど、そんなことを言っている場合でなくなった。

「来た!!」「あっ、また来た」もう既に7分おきになっている。「タクシー呼ぼう」と出かけてくれた連れ合いの留守の間に、準備していたはずの荷物を用意する。しかし、もともと持ってない着替えは、洗濯が間に合ってなかった。なにか、忘れ物をしている気分ではあったけれど、とにかく行くのだ。マーター病院へ!「何かあったら。必ず来るのよ!」と言った看護師さんの顔がはっきり思い出された。

タクシーに乗り込むと、運転手さんは急ぎながらも、穴だらけのナイロビの道を、とても丁寧に運転してくれた。あんな優しい運転は初めてだ。陣痛の波が来るたびに、それは丁寧に衝撃がないように細心の注意をはらってくれていることが、ひしひしと伝わってきた。

遠いはずのマーター病院への道のりも、運転手さんの優しさのお陰で持ちこたえ、夜間受付をする。アスカリ(守衛)さんもとても優しく迎えてくれた。そして、いつもと違う入り口で出会ったのは、聖母マリア像だった。マーター病院がキリスト教系の病院だと、このとき改めて知った。初めてマリア像の神々しさに触れた気がした。

そして通された陣痛室。そこには先客がたくさん居て、しかも、「ママー!!」とか「神様!」とか、あらん限りの声で叫んでいるのだった。私も苦しいには苦しいのだが、声を押し殺して耐えていた。『ああ、きっと、もっともっと苦しくなるに違いない。あの逞しい女性たちが、わめき叫んでいるくらいなのだから』と思った。

尿検査、血液検査はしたと思う。血圧も測った。そして、ぐっと息を殺してしまう私のところへ、一人の看護師さんが来て、人差し指を横に振り「チッチッ!」と言う。そして、「ハッハッ」と浅い呼吸をして見せた。真似してみる。なるほど、呼吸を浅くすることでいきみを逃がすのか?!なんて的確なアドバイスだろう。とても助かった。しばらく浅い呼吸を心がけた。

しかし、「ハッハッ」でも苦しい。「ハッハッ」もうだめ。アッ!破水した。「破水って英語でなんて言うんだっけ?」わからない。でも、育児書には破水したら急がないといけないって書いてあったような。連れ合いが「ウオーター!」と看護師さんを呼んでくれた。水を飲みたいとでも言ってるみたい。でも、私たちの様子で、「ウオーター!」が何を意味するか察してくれた看護師さんが、内診してくれる。「さあ、行きましょう」私は、分娩室へと向かった。未だ「ママーッ!」「神様!」と叫んでいる女性たちを差し置いて、トップに駆け出たような気分。『もう産んでいいのだ!もうすぐこの苦しみから解放される』。

分娩台は、西洋式の赤ちゃんを取り出しやすい形の台だった。私は分娩台に乗って、足首を持つように導かれ準備は整った。もう、いきんでいい産んでいいことがうれしかった。

そして、分娩室にいる6.7人の看護師さん全員の「プッシュ!」「プッシュ!」の声に励まされ、力の限りいきんだ。全員の声が見事に揃うのだ。私でさえわからないいきむタイミングを、なぜわかるのか?しかも全員?!などと思う間に、「プッシュ!」の声と私の呼吸が合ってきた。

ああ、これだ!とっても自然に力が入る。あと少し、「プッシュ!」あと一回「プッシュ!」。この瞬間、会陰切開して、ボロンとこぼれ落ちるように、赤ん坊が出てきた。勢いよく滑り出たのは、プルプルのつるつるの元気な女の子だった。やっぱり!名前はすぐに花子に決まった。

10.ママ花子誕生

ケニアでは、母さんのことを、最初の子どもの名前の前にママをつけてママ○○と呼ぶ。私は花子が最初の子どもだから、ママ花子だ。花子誕生と同時に、ママ花子誕生と言うわけだ。

しかし、「終わった!」と安堵したのもつかの間、会陰切開の傷を縫わなくてはならない。産まれる瞬間は切開を痛いとも思わなかった(何しろ痛いどころの騒ぎでない)のに、処理の痛いこと痛いこと。念入りに消毒してくれているらしいのだが、「終わった!」と思っただけに、分娩代の上で、同じ姿勢でいるのは辛かった。全身の力は抜け、膝ががくがく震えた。

けれど、この後始末の最中、看護師さん同士の会話が耳に入った。「彼女、強かったわね」と。私に向けて言った言葉なら、お世辞と受け止めただろうが、二人並んで仕事する背中から、この台詞が聞こえたのだ。「シー イズ ストロング」この一言がその後の私の人生をどんなに支えてくれたことか。あの逞しく、優しいアフリカの看護師さんが言ったのだ。くじけそうになると、どこからともなくこの言葉が聞こえてくるのだった。

それはともかく、この頃になって、やっとお医者さんが「よくやった!!」と現れた。どうも、ねぎらってくれているらしい。ところが、私に笑顔で話しかけながら、私の手をバシン!また、バシン!と痛いくらいに叩くのだ。『何?』。

しかしこれは、すぐにわけがわかった。傷口を縫う針が刺さるその瞬間、私の手を叩いているのだった。私の神経を手に集中させる、素晴らしい思いやりに、すっかり感心してしまった。このバシン!バシン!がなければ、私は、痛みに耐えられなかったかもしれない。

しかし、実を言えば、私は会陰切開をしたくなくて、病院での出産を拒んでいたのだった。頭でっかちだった私の知識によると、西洋医学での出産の弊害のひとつが、この会陰切開なのだ。しかし、西洋医学の恩恵を受けることの稀なケニアで、それ以上は贅沢というものだと思ったし、実際、信じて任せようと思ったことに迷いはなかった。

私の経験したお産が、ナイロビのダウンタウンの女性たちの憧れの病院での、ナイロビの中でも恵まれた女性のお産そのものなのだ。

とは言うものの、これから産もうという人には、「出来ることなら切らない」相談をすることを、お勧めしたい。いざとなったら、もう、そんなことどころではなくなるからだ。

だから、私・ママ花子の誕生は、ぼろ雑巾のようなスタートだった。

その夜(朝方だったけれど)は、出産を終えて、よく眠れそうなのに、一人のベッドは眠れないのだった。廊下の向こうの新生児室から聞こえてくる泣き声が、全部花子の声に聞こえるのだ。眠れないままに、ママ花子第一日目が始まった。

11.祝福の嵐

爽やかな朝だった。昨日、陣痛室で、叫んでいた同じ人と思えない新米ママたちが、ピンクのネグリジェも鮮やかに、朝の光を浴びている。優雅に、優しげに、穏やかに。私はこの一日の変貌に目を見張ってしまった。

私はと言えば、眠れないまま疲れ果てた身体と、汚れた下着の替えもなく、どんよりと重苦しい朝を迎えていた。ただひたすら『花子は何処?花子に会いたい!』と思ながら。そんな私にお構いなく、爽やかで、誇らしげで、自信に満ち溢れたママたちの一日は始まった。

愛情溢れたメニューの朝食、暖かいチャイ、そして、朝の授乳。看護師さんに連れられて、子どもたちがママのところへやってきた。間違いようもなく私にそっくりの花子は、私のベッドにまっすぐやってきた。見えない目を、精一杯見開いて、私の顔を必死に見ている。初めての授乳、吸い付いてくれる。『かわいい!』かわいくて、びっくりしてしまった。『なんてあなたは、かわいいの!!』

私はすっかり安心してしまって、授乳したあと、眺めている間に一緒に眠ってしまった。幸せだった。そんな私を看護師さんも、しばらくほっといてくれた。しかし「シャワーの時間だよ。一緒に居たいだろうけど」と花子を抱き上げて連れて行ってしまった。行ってしまうと、ぽっかり心に穴が空いたようだった。産後の疲れを取るために別室になっているのだろうけれど、私のような不安定なママには同室がいいと思う。なにしろ、花子が居なければ、どうにもこうにも、不安でしかたないのだ。

そして、回診。傷を消毒、先生が言う。「きれいな下着はないのか?」と。恥ずかしながら、昨日洗濯出来なかったから、今、最後の一枚のパンツをはいているのだ。すでに血だらけだった。連れ合いが現れるのを待つしかない。パンツの替えを頼まなければ。しかし、連れ合いはなかなか現れなかった。その頃、連れ合いは花子誕生のニュースをナイロビ中の友達に伝え、祝杯をあげ、幸せな眠りについていたのだ。

同室のママたちは、次から次へと現れるお客に、祝福の嵐を受けていた。笑顔で溢れかえった部屋で、ママたちが、祝福を受ければ受けるほど、自信に満ち溢れ、美しくなっていくのを、手品を見るように眺めていた。ママたちはますます輝きを増して、堂々としていくのだった。

午後になって、連れ合いは現れた。ちょっと疲れた様子で。そういえば彼も大変だったのだ、一晩中付き合ってくれたのだから。私がぼろ雑巾のような新米ママのスタートなら、彼もまた睡眠不足の新米パパのスタートだったのだ。なのに、私は、ピカピカの新米パパの登場を待っていたのだ。

だから、私が替えのパンツを頼めなかったのか、頼んだのに忘れたのかは、定かでない。けれど、私は、次の日も、血で汚れたパンツをはき続けるしかなかったことは、惨めな気持ちと一緒に覚えている。すれ違いながら、新米ママと新米パパは、これから親になっていくのだ。

このすれ違いが癒えない傷を残すことになるとは、知らないまま。

いや、癒えない傷などないけれど、癒えるまでに随分と時間のかかる傷になったのだった。

12.母なる大地

ママは偉い!!単純な話、子どもを産んだ、すべての母は偉いのだ!

この当たり前で、一番大事なとこを忘れた社会は、病んでいく。

ケニアは、お年寄りをムゼーといって最も敬い、ママを大切にする優れた社会だった。だから、ママたちは、日に日に美しく、威厳に満ち満ちてくるのだ。なんたって、ママは偉いのだ!

ともあれ、私も母になった。病院へわざわざ見舞いにきてくれたTさんYさん。「おめでとう!」と言われて、改めて母になった実感が沸いてくる。Tさんは、難産で生まれたらしく「その所為で、用心深いんです」と言う。言われてみれば、私が怖いもの知らずなのは、安産で生まれたお陰かもしれない。ということは、花子も、怖いもの知らずになるはずだ。後に5.6歳になったとき「花子はね、怖いもの知らずなの」と言ったときには、この日の会話を思い出して、『当たった!』と思ったものだ。

そして、私に子どもを産み育てることに関しての苦労話を、一度もしなかった母に、改めて感謝した。母は子どもを産み育てることなど、苦労の内に入れていなかったのだ。私が不安にならなかったのは、母が不安材料を与えていなかったお陰だと思う。

そして、「こんな大変な思いをして産んでくれて、ありがとう!」とケニアの空から思った。

ひとしきり、そんな話に花を咲かせ、お客さんは帰っていった。すると、またも私は情緒不安定なママになって、新生児室の前をうろうろするのだった。けれど、そんな私を迷惑がりもせず、男の看護師さんは、招き入れ「オムツ交換を教えてあげるね!」と、慣れた手つきで、オムツ交換を見せてくれた。西洋式オムツは、正方形の布を三角に折り、うまい具合にパンツのように履かせるのだ。オムツカバーがないときに、とても役に立つ方法だ。

そうそう、この入院中に知ったことの1つに、黄色人種は、白人、黒人に比べて、出産が大変らしいということだ(もっともどんな出産でも大変なのだが)。黄色人種は母体に対して、大きな子どもを産むという。確かに、黒人のママたちは大きく、子どもは小さかった。特に、頭が小さいのだ。新生児室で見る子どもたちは、小さな顔にこぼれそうな大きな目をしていた。口も大きい。

その中で、花子はといえば、大きな頭に大きな顔。小さな目に低い鼻、小さい口で、のっぺりした顔をしていた。まさしく私の子ども!!この病院で毛色の変わったわが子!このなんとも表現しがたい、いとおしさ。

宝物のように花子を抱いていると、「そっくり!!かわいいわね!!」と、何度も言われた。「そうでしょ!!かわいいでしょ!!」かわいいと言われると、天にも昇る気分になった。

13.天罰

3日目には退院だ。何しろ、花子と始終一緒に居たい私は、早々に準備を済ませて、『花子を連れて帰るのだ!』と朝から張り切っていた。もう、一時も離れては居られない。もう新生児室の前をうろうろしなくていいのだ。退院用のべビー服は預けてあるし、あとは連れ合いが来るのを待って、支払いを済ませたら、帰るのだ!

そんな私の心境を知るはずもなく、連れ合いはゆっくりやってきた。やってきた彼に、「さあ、支払いを済ませて、すぐ帰るのだ!」と言うと、何を急ぐことがあるのだという顔をしながらも、支払いを済ませてくれた。

私は「帰る準備が済んだから、花子を連れて帰りたい」と若い看護師さんに言った。若い看護師さんは、「待つように」と言った。確か10時には帰れると聞いていた私は、10時にまた「帰りたい」と言った。そうすると「午後1時まで帰れない」と言うではないか。納得できない私は、「なぜ」と尋ねたけれど、もう相手をしてくれなかった。私は連れ合いに、もう一度「なぜ帰れないのか聞いて欲しい」と頼んだ。すると彼は「待てというのだから、待てばいいではないか」と言うのだ。

私は、この言葉に泣き始めた。「花子を連れて帰りたい!」と。そのとき、太ったおばちゃん看護師さんがやってきて、「どうしたの?泣いてるじゃない。何があったの?」と聞いてくれた。私は「子どもを連れて帰りたい」と、訴えた。それを聞くと、彼女は大きなおしりを揺らしながら出て行った。しばらくすると、彼女が花子を小脇に抱えて現れた。やけにぴったり、太った看護師さんの小脇に挟まって、花子は安心して抱かれている。「もう帰れるわよ」と私に言いながら、さっきの若い看護師さんをきっと睨んで、私の荷物を持つと、さっさと出口に向かう。右の小脇に花子、左の小脇に私の荷物を抱えた看護師さんの逞しい後姿を追いかける。

なんてことだろう。こんなにお世話になったマーター病院を泣きながら退院するなんて。そう思う間もなく、彼女は荷物をタクシーに放り込み、私を座らせると、花子をそっと私のひざに抱かせてくれた。「一ヵ月後に、また来るのよ」そう言ってドアを閉めてくれた。数人の看護師さんが見送ってくれる。「アサンテ・サーナ、アサンテ・サーナ(ありがとう、ありがとう)」

私は花子を抱いて幸せだった。

グリーンビュー・ロッジに戻ると、真っ先に貴子さんに会った。貴子さんはシャワー付の部屋に住んでいたから、出産直前まで、シャワーを借りたり、とても世話になった。優しい貴子さんはその頃、何処へ行くにも隣の子どもを連れていた。その子に見えるように花子を低い位置で抱く。花子は細い目を開けて、新しい世界を眺めていた。その子は花子を覗き込みながら、なんと「眠ってるんだね!」と言った。顔の半分が目かと思うほどの、彼の目をみながら、眠っているようにしか見えない花子の小さな目を、ますますいとおしいと思った。

ホッ!と、部屋に落ち着く。もう、花子を別室に連れて行く人はいない。

けれど、病院がいかに清潔で、世話の行き届いた天国だったかを、すぐに思い知る。2時間おきにおっぱいをあげているから、やけに咽が渇くけれど、もう、暖かなチャイは黙っていては出てこない。病院の朝昼晩と10時3時のたっぷりのチャイが懐かしかった。オムツは溜まってゆくけれど、さっさと片付けてくれる人は居ない。食事だって、掃除だって、花子のお風呂だって、これから自分たちでやっていかなくては、ならないのだ。

連れ合いも精一杯だったと思う。だからこそ、私が頼みごとをすると、ちょっといやそうな顔をした。本人も気づかなかっただろう、そのちょっといやそうな顔を、私は、忘れることが出来ない。

誰しも出来ることなら、なんでも自分でしたいものだ。それを頼まなければならない惨めな状況になったときこそ、心から、喜んで頼みを聞いてくれる人が必要なのだ。それが、人間の尊厳だと思う。後に介護の仕事をするようになる私にとって、よい教訓になった。

けれど、その当時、切開の傷口は膿み、腰痛に悩まされ、常に睡眠不足の私には、日本に残した両親に、妊娠を告げぬまま、アフリカに旅立った自分への、天罰としか思えなかった。私の出産を誰よりも喜び、手伝いたいと願ってくれただろう母は、遠い日本で気も狂わんばかりに、心配していたのだった。

そう、誰の所為でもない。すべては、私が決めたことなのだから。

14.隣人たち

私が花子を連れてグリーンビュー・ロッジに戻ってから、ジンガロの練習は野外になった。皆でタイコを大事そうにかかえて行って、終わればまた持って来た。どこで練習をしているのかは、わからなかったけれど、大都市ナイロビで、タイコを叩ける場所が残っていた幸せな時代だった。タイコを乾かすための焚き火だって出来たのだ。

ココは花子を「フラワー」と呼んで、かわいがってくれるのだが、その野太い声で「フラワー」と言いながら抱っこしにきては、びっくりさせて、泣かせてしまうのだ。だから、『なんで、泣くのだ?』と不思議そうに遠巻きに見守っていた。

子どもとタイコは両立しない!これは、産んで初めてわかったことだった。子どもに必要とされている幸せは、タイコに夢中になることを諦めることと引き換えに、やってきた。

タイコの練習は無我の境地になるための修行の日々だ。しかし、私は夢中になることも、ましてや無我になることも、許されないのだ。産まれたての子どもから目を離すことは生命にかかわることなのだから。まさに、24時間必要とされていた。

私は花子に夢中になった。そして、それが今まで経験したことのない幸せだった。

私たちが少し落ち着くと、ロッジ中の人がお祝いにやって来た。古い伝統文化を持つエチオピアの風習に則って、まず最高齢の方の祝辞をうける。多分「子どもは宝だ!その宝を産んだあなたは立派だ!」と言ってくれているようだった。それから男性たちは、口々にお祝いの言葉とねぎらいの言葉をかけてくれる。女性たちは花子を抱き上げキスの嵐だ。美しい女性たちに囲まれた花子は、華やかな花園の天使のようだった。

もちろんナイロビ滞在中の日本人の方々も、お祝いに駆けつけてくださった。こちらはなんとも奥ゆかしい静かな訪問だ。私は、花子を抱いてもらい、写真を撮った。花子が大きくなったときに、「あなたほど、たくさんの人に抱かれた赤ん坊は居ないだろう」と伝えるために。

いつからか、隣の部屋はザイール(現在のコンゴ)人が住み始めたようだった。それも、狭い部屋に10人からの人が住んでいるようなのだ。誰が住人で誰がそうでないかわからない。けれど、子どもも含む10数人には、その部屋は狭すぎた。

ある夕方、何処からか子どもの泣き声がする、大人の怒る声もだ。耳を澄ませると、どうも隣の部屋からのようだ。私は隣の部屋の窓を覗く。カーテンの隙間から見えるのは、横一列に並んだ、子どもの足だった。怒る大人の声はますます激しく、どうも、子どもを叩く音までしてくるではないか。さあ、困った。どうしたらいい?

下手に注意して、ますます怒らせるかもしれない。ましてや、よその国の人間に言われる筋合いはない。「これが、私たちのしつけなのだ!」と言われるかもしれない。頭の中を、あらゆる考えがよぎった。けれど、私は子どもを叩く音と泣き叫ぶ声に耐えられなくなった。

どんな国のどんなしつけだって、泣き叫ぶまで叩く必要はない。しかし、最後まで、躊躇したのは、その怒っている大人の怒りがこちらに向いた時、どうすればいいのだろう?ということだった。私は花子を抱いたままうろうろして考えた。もし怒った大人が、「なぜ邪魔をする?」と聞いたら、なんと言えばいいだろう。

「ビコーズ マイベビィ クライ!(なぜなら、私の赤ちゃんが泣くのだ)」という答えが頭に浮かんだ瞬間、私の右足は、隣との境の壁を蹴っていた。なんと、蹴破っていた!言い訳をさせてもらえば、壁がちゃちだったのだ。あたりはしーんと静まり返った。さあ、怒った大人が怒鳴り込んでくるはずだ。

ところがそれきり、隣の部屋は静かになった。そして、静かないつもとかわらない夜が訪れた。私は足型の付いた壁を隠すのを忘れなかったけれど。

この日、私が知ったことは、花子を抱いている私に怖いものはないということだった。

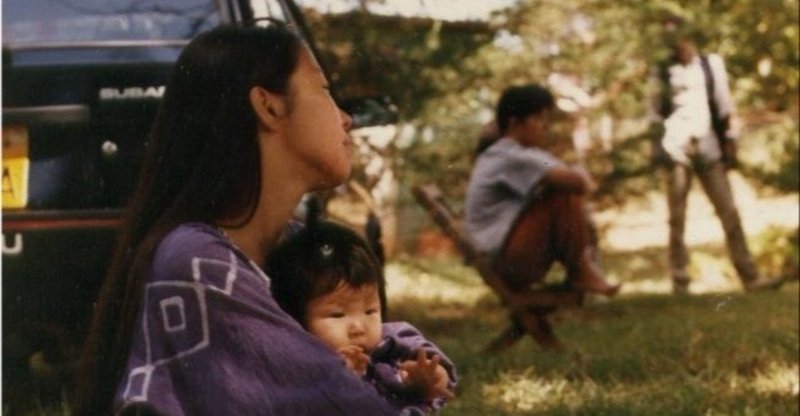

↑写真は神戸俊平先生に抱かれる生後2週間の花子 神戸先生左側の壁の穴は、私が蹴った後ではない。私の足型は右側にある。すぐに穴のあく壁だった

15.ママ花子ナイロビの街を行く

ケニアの桜と言われるジャカランタの紫色の花が満開の頃に、花子は生まれた。まさしく、花の子だった。ナイロビの街が紫のじゅうたんを敷き詰めたようになった頃、ママ花子は、花子を抱っこして、歩き始めた。

連れ合いのマラリア発病から肝炎による入院など、出歩く用事が増えたのだ。家事育児に、看病の加わった辛い時期だった。私が倒れるわけにはいかない!抱っこ紐で花子を自分の身体に結わえ付けるとき、気合を入れた。「よし!」

しかし、花子を抱いて歩いてみると、妊娠中には見えなかったナイロビの人々の優しさが、見えてきた。ある時は、黙って荷物を持ってくれたり、ある時は花子を抱っこして歩いてくれたり。通りすがりの見も知らぬ私に、どれだけたくさんの人が、親切にしてくれただろうか?

あまりにも自然に、あまりにもさりげなく、親切というには、あまりにも普通に手を貸してくれるのだ。大切にされている!という実感を、いつも感じていた。そして、ひとりで気を張っている私の耳元に、「あなたは一人じゃないのよ」と囁きかけてくれるような、優しさに包まれていた。

例えば、満員で鈴なりのバスに乗るとする。窓の外まで人がぶら下がっているような状態なのに、なぜか、私の前にスーッと道が開いて、席が空くのだ。私は花子を抱いたまま、「アサンテ!(ありがとう!)」と言って、座る。こうなると、私のために席を開けてくれるのは当然!とすら思い始めるから不思議だ。このなんと言ったらいいだろう?大切にされて当然!の感じが、ママの胸をぐっと張らせてくれるのだ。

それに比べ、日本のママは惨めなものだ。

東京で満員電車に赤ん坊を連れたお母さんが乗ったとする。まず、「なんでこんな時間に子どもを連れて乗るのだ!」という視線。その視線を感じてか、子どもがぐずりだす。迷惑そうなまわりの空気に、ひたすら「すいません」と謝りながら、子どもを必死であやす母親の姿が目に浮ぶ。

私は思う。子どもを産むのは母にしか出来ないけれど、育てるのは、社会全体の仕事なのだ。大人の仕事は子どもを育て、安心して暮らせる世界を手渡すことなのではないだろうか。母親一人にすべての世話と、責任を押し付けていいわけがない。

何度も言いたい!子どもは宝なのだ!母はえらいのだ!!

蛇足だが、日本では、「私とお母さんと、どっちが大切なの?」と恋人が、男性に詰め寄るシーンがドラマなどで、よくある。そして母をとろうものなら、マザコンと呼ばれる。

ケニアでは、この質問はありえない。当然母が大事に決まっているからだ。母とは特別な存在で、恋人と比べようもないのだ。

恋人より母を大切にするのがマザコンなら、ケニアはマザコンだらけの国なのだ。

↑写真は、グリーンビューロッジの入り口で花子と私

16.雨音

シャワー・トイレ付の部屋に住んでいた貴子さんが帰国する際、3500シルのその部屋に移ることが出来た。トイレには苦労していたから、とても助かった。これで、またひとつ安心して、生活が出来る。水が出ること。出来れば、身体を洗うお湯が出ること。行きたいときに、トイレに行けること。なんとありがたいことだろう。

夜の冷え込みが和らぎ、時折雨の降る小雨季が来た。まさしく恵みの雨だ。水道の水が止まる回数が減るはずだ。買い物に行くときに通っていた道が、雨の通り道だったことに、初めて気づいたりした。

新しい隣人は南アフリカからやってきた男性二人だった。ヨーロッパのビザが下りるのを待っているらしい。知的な雰囲気を漂わせた青年たちだった。その二人が、雨の日は、とても落ち着くと言う。

そのわけは、雨の日は戦闘も休みになったかららしい。南アフリカの何処の地域のどの戦闘かわからない。雨が降るとおやすみになるくらいなのだから、雨で湿気ると使えないほどの古い武器での戦闘なのだろう。雨の日は、安全なのだ。

その日から、洗濯物の乾かないうっとおしい日と思っていた雨の日が、全く違う意味を持った日になった。私は雨が降ると、彼らを思い出した。よかった!雨で戦闘もおやすみだ!雨の日に思い出す彼らの顔は、穏やかな幸せそうな顔だ。

そして、アメリカが湾岸戦争を始めたニュースが、入ってくるようになった。テレビも新聞もない生活をしているのに、不思議と皆、世界情勢に通じていた。しかも、かなりに的確なのだ。

当時、日本でどのような報道がされていたかを、私は知らない。けれど、「戦争やむなし」という世論作りの情報が流されていたはずだ。なにしろ、日本は巨額の援助をアメリカにしているのだから。

そんなことは知らない私は「日本はなぜ、アメリカにお金をあげるのだ?日本はヒロシマ・ナガサキで大変な目に会ったじゃないか?」と質問された。日本人ですら、忘れ去ろうとしているヒロシマ・ナガサキを、日本から遠く離れたアフリカで聞くことになるとは思ってもいなかった。日本人は私も含めて、アフリカのことを何も知らないのに、彼らは日本に原子爆弾が落とされたことを知っていることに、驚いてしまった。そして、この素朴な質問に私は答えられなかった。

17年経った今(2007年)、彼らから受け取ったメッセージを伝えなければならない使命を感じている。

どうか、聞いてほしい。彼らが言いたかったのは、こうだ。

「日本は原子爆弾をアメリカに落とされて、大変な目にあった国と思っていた。

大国に暴力で踏みつけられている自分たちと同じような国だと。

なのに、そのアメリカに、なぜ、お金を差し出すのだ。

そのお金で、殺されるのは、貧しい国の罪もない私たちなのだ。

そのことを日本人はわかってお金をだしているのか?!

わからないなら、わかってほしい。

殺されるのは、私たちだということを。

だから、お金をださないでほしい。

戦争に協力しないでほしい。」と。

17.祖国

「自分の国に帰りたいのに、帰れない、ということが、どんなことかわかるか?」ルワンダ人の友人は言った。「お前たちは、帰りたいと思えば、帰ることが出来るだろ?!」自分のことを、日本からの難民のようだ、と思っていた私は、その決定的な違いに気づかされた。私は自分の意志でここに居る。

しかし、湾岸戦争は、私たちに無関係ではなかった。自分の意志で、帰りたいときに帰れる幸せな状況ではなくなった。飛行機の運航のめどが立たなくなったのだ。ミサイルが飛んで来るこの空の向こうに、我が祖国・日本がある。いつ帰れるかもわからないという状況は、とても、不安なものだった。

日本に居る家族は、どれほど心配していることだろう。初孫を見せてあげられないかもしれない、と思っては、親不孝を悔やんだ。日本に帰りたい!初めて思った。しかし、帰りたいと思ったときに、飛行機は飛ばなかった。

そんな不安な日々の中で、花子を抱いて歩く私の目に、ナイロビの路上で、赤ん坊を抱いて物乞いする女性が飛び込んでくるようになった。

他人ごとではない。このまま、日本に帰れなくなって、お金もなくなれば、私だって、彼女らと同じではないか?連れ合いがいるものの、病気や事故に実際会ってきた。幸い、旅行に出る前に加入した保険が使えたから、病院も盗難事故も補償されたけれど、その保険も切れる。

そのとき、私に何が出来る?

たまたま私はこうして幸運にも、花子を抱いて通りすぎる立場に居るけれど、この路上に座っているのが私でも、おかしくはない。明日の私かもしれない。

そう思うと、通り過ぎることが出来なくなった。もし、路上に居るのが私なら、こう思っただろう。「せめてこの子のミルク代だけでも、助けてください。」と。

そのときから、私は、ポケットの小銭を、彼女たちに差し出すことにした。

しない理由は星の数ほどある。「一生面倒を見られるわけではないのだから、その場限りの自己満足だ」とか、「一人だけにしても、何もならない」とか。「依頼心を育てるから、金銭は渡さないほうがいい」とか。

でも、今日、私の小銭でこの子が生き延びることが出来れば、明日も生きる可能性があるのだ。生きてさえ居れば、また、助けてくれる人に出会うかもしれない。“見過ごせない”という気持ちのバトンを私は、次に繋げるだけだ。

ましてや、ナイロビの路上の親子の責任の一端が日本にあるとしたら、どうだろう?

そう、私たちが食べているチョコレートが、私たちが着ている綿の服が、私たちが飲んでいるコーヒーや紅茶が、やけに安いわけを、考えて欲しい。原材料を作ってくれている人の手には、食料を買うお金さえ払われていないのだ。実は、それだけではないのだが、これだけでも充分、日本人にも責任があることは、わかっていただけたと思う。

本来、天然資源に恵まれた、豊かなアフリカで多くの人が飢えなければならないことがおかしなことなのだ。援助の手を差し伸べない理由を考える暇があったら、なぜ「世界の半分が飢えるのか」考えて欲しいと思う。

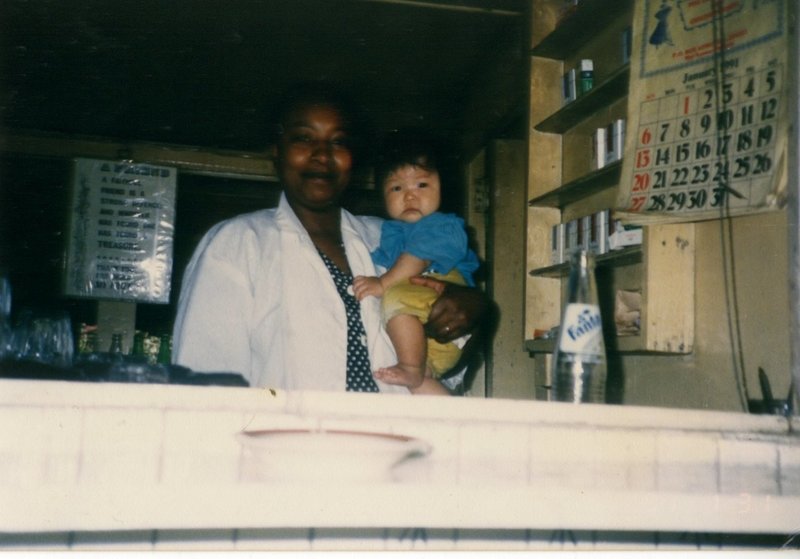

↑写真はキオスク(売店)のおばちゃん、よく「この子をちょうだい」と言ってからかわれた

18.孤高の太鼓叩き、ココ・マラリ

「なんで俺が、アメリカ人やヨーロッパ人の好きな曲を、やらなければならないのだ?!」いつになく、ココが大きな声を出している。「俺は、アフリカ人だ!!俺は、アフリカの魂を叩いているのだ!アフリカの魂を叩けるのは俺しか居ない!!だろ?!」そして「どいつもこいつも、わかっちゃいねー!」というように、首を振るのだ。

世界情勢が不安定になり、ナイロビの治安も悪化している。そんな中で、相変わらずなのは、ココだけだった。いつの間にか、グリーンビュー・ロッジの中の、壊れて放置された小屋に移り住んできて「ここはラスタスペースだ」なんて言っている。ラスタとは、奴隷にされた黒人たちのアフリカ回帰思想で、ドレッドヘアー(黒人の髪を自然に伸ばすと、絡まって、いくつかの束になり、そのまま延ばしてゆくヘアースタイル)、赤黄緑色のラスタカラーが特徴だ。そして「ワン・ラブ」が合言葉だ。タイコもラスタスペースに移動して、一日中ひとりで練習をしている。

ジンガロの他のメンバーはどうなったか?というと、まず、ボーカリストのニッキーは白人の彼女が出来たらしく、車のキーをチャラチャラさせながら去って行った。ギタリストのドミニクは、ジミヘンからサンタナまで弾きこなす腕が重宝がられ、忙しくなったようだ。ベーシストのウィリアムは小さな子どもを残し奥さんが急死したために、練習に来られなくなった。ウィリアム自身も会うたびに痩せていき「小さな子どもの世話は大変だね」と力なく笑うのだった。

ココは、ひとりになった。

そんなココを見かねた同郷のカバカバが、ココをスタジオに誘ったのだ。カバカバはブンドゥ・ムーナというバンドで日本でも活躍したギタリストで、ケニアに戻ってからは、自分のコネクションを使って、苦境のウィリアムや、ココに仕事を廻そうとしてくれていたのだった。

カバカバはバランス感覚の優れたミュージシャンだった。ザイール(現在のコンゴ)の大衆音楽のリンガラから、ヨーロッパで流行りの曲から、日本で受けそうなオリジナル曲まで、何でもこなした。そして、売り込む方法も心得ていた。しかも、仲間も一緒に成功させようという優しさに溢れていた。

私はある日、カバカバの部屋に遊びに行ってびっくりしてしまった。友達みんなが、カバカバの買ってきた服を着て、カバカバのギターやベースをもち、カバカバの作る手料理を食べていたのだ。成功しても、威張らず、仲間を大事にして、いつも明るく、元気なカバカバのところに、友達は吸い寄せられていた。

↑写真は左から私、カバカバ、そして花子を抱いたウィリアム

一方、ココはと言うと、ますます人が寄り付かなくなっていた。頑固なのだ。それでも、カバカバはココを今日もスタジオに誘ったというのに、「こんな西洋かぶれした音楽なんてやってられねー」と帰ってきてしまったのだ。

ああ、我が愛する師匠ココ・マラリ!!孤高の太鼓叩き!

彼は言ったものだ。「俺は誰に認められなくても、アフリカの魂を叩き続けるだけだ!

それが、俺の、唯一神に近づく道なのだ」と。

↑写真 孤高の師匠・ココ・マラリ

19.カリブ!!

ルワンダ難民のユージンに会ったのは、いつだっただろう?ルワンダ人の中でも特に人望が高く、その存在感は抜きに出ていた。日本人と結婚して、日本で仕事をして、大成功を収めたと人伝に聞いたことがある。

私が出産してから、心配して何度も訪ねてくれたYさんは、ユージンのお連れ合い。2人の間には3人の子どもが居た。アフリカでお産した先輩でもあるYさんは、何度も「アフリカの人が強いと言っても、産後3週間は絶対動かないように部族・血族の人に守られているのよ!」と、忠告してくれた。

当時4歳と3歳の男の子、そして1歳の女の子を連れ、ナイロビの郊外にある自宅から、歩いて訪ねてくれたものだ。末の女の子はまだ歩けなかった。細い身体で、末の子を抱っこしてどこまででも歩く彼女を見ていると、そのエネルギーはどこから来るのだろうと不思議に思ったものだった。

そして、しばらくしてユージンさんは、ルワンダに帰っていった。危険を承知で。もちろん、祖国ルワンダに子どもたちを呼び寄せる夢を抱いて。そして、連絡は絶えた。

Yさんは、食べるにも事欠く生活をしていた。日本に行って大成功を収めたお金はどうしたのだろう?

「あげちゃったのよ」Yさんは事もなげに言った。

「へ?全部?」「そう、全部。すぐになくなったのよ。」

ユージンさんを頼ってたくさんのルワンダ人が訪ねて来たという。もちろん、難民生活をしている仲間は皆、貧しい。「助けてくれ!」と言われて、お金がなくなるまで、助け続けたのだ。家族(連れ合いや子ども)に残しておくこともせず。

ユージンをはじめアフリカの人は、家族をとても広い意味で使う。友達の友達の友達が訪ねてきても、家族として、温かく迎えるだろう。いや、日本人の私さえ、どれほど大きな心で、迎え入れてもらったことか。

「カリブ!!」スワヒリ語で、「ようこそ!!」の意味。

どこでも誰でも、知らない人でも、笑顔で「カリブ!!」と迎えてくれるのだ。

「カリブ!!」・・・無限の愛がそこにある。

一瞬にしてお金は消えた。ユージンさんも帰らぬ人となった。しかし、ユージンさんのしたことは、皆の心の中で生きている。ユージンさんに助けられた人々が、いつか子どもたちを助けるだろう。これほど確かな遺産はないではないか?!

20.クワヘリ・パーティ

「主賓がまだ到着していませんが、間の悪いあの人たちのことですから、そのうち来ると思います。とりあえず、乾杯して待ちましょう!」

と、クワヘリ・パーティは始まった。

クワヘリとはスワヒリ語で、「さようなら」の意味。主賓は、私たち。

そう、私たちの“さよならパーティ”を、神戸先生宅を会場に、ナイロビ在住の方々が開いてくださったのだ。その、乾杯に、私たちは間に合わなかった。

その頃、連れ合いは、ココを誘いに行っていた。ココは張り切って、シャワーを浴びて、一張羅を着込んだ。と、そんなにうまくいかず、シャワーが出るまで待ったり、さあ、出かけようというとき、友達に会ったり、と、大きいなタイコをかかえて、たどりつけずにいたのだ。

私はといえば、花子を抱っこして、郊外のYさんを誘いに行っていた。Yさんのおうちには電話がなかったから、直接誘いに行くしかないからだ。そうして、3人の子どもとYさんを誘って、一端、街まで出てきた。私は内心あせっていたのだが、Yさんが、賑やかな街に喜ぶ子どもたちをうれしそうに眺めながら「アイスクリームを食べない?」と言ったのだ。いつでもアイスクリームを食べられる人なら、「また、今度」と断ったところだか、Yさん一家が、次アイスクリームを食べる機会はいつくるのだろう?と思うと、Yさんの誘いを断れなかったのだ。と言うような、のっぴきならない(?)事情があったのだ。

という訳で、タイコを持ったココと、子どもを連れたYさんと私たちは、宴もたけなわのクワヘリ・パーティに、大遅刻で参加した。

「じゃ、主賓も来たことだし、もう一度、乾杯!!」

ココのタイコが始まる。子どもたちが、走り回る。お世話になった方々に、最後までお世話になりっぱなしの、忘れられないパーティになった。

私たちを温かく、根気よく付き合ってくださった、皆さんあっての、ナイロビ生活だった。

いつかいつか、この恩を返せる人間になろう!!そう誓った、パーティだった。

クワヘリ、ナイロビ!

クワヘリ、みんな!

クワヘリ、私のアフリカ!!

ツタオナナ、テナ!(またいつか、会おう!)

↑写真はクワヘリパーティで早川千晶ちゃんと この日まさか30年後も一緒に困難に立ち向かっていようとは思いもしなかった

あとがき

皆さんの気になる人物、ココ・マラリがその後どうなったかを、お伝えしなければなりません。

ココは、その後、ケニアの大手新聞”ネイション”に、大きく写真とともに取り上げられ、ココ自ら、コピーを東京に暮らし始めた私たちの所へ、送ってくれました。

これで、ココの努力は報われる。そう思ってから、どれくらい経ったでしょう?ココの悲報が届きました。

実は、ココは夢の日本に、一度、来日しているのです。しかし、それはココの夢見た日本ではなかったようでした。招いてくれた方も、手を焼くほどの、お酒の飲み方をしていたようです。そのときの演奏ビデオが、私の手元にありますが、ココの音楽を理解するには、当時の日本人にアフリカは遠すぎました。

「誰も、何も、わかっちゃいね~」ココの声が聞こえるようです。ココの孤高の魂は、この世に留まりませんでした。

一方、Yさんと子どもたちは、その後日本へ帰国しました。子どもたちが「学校へ行きたい」と言ったとき、貴子さんと私は、お金を出し合って、Yさんと子どもたちの日本行きのチケットを買ったのです。この時、貴子さんは数人の友人にも助けを求めたそうなのですが、ある日本人に「その人は、どうして計画的に生活できないのですか?」と言われたそうです。そう言った人に届くかどうかわからないけれど、かわりに聞いてください。

Yさんは計画的でなかったのでなく、優しかっただけなのです。それとも、計画的に自分のお金は人にあげないようにすればよかったのでしょうか?

今一度考えてください。日本が物質的(金銭的?)に豊かなのは、日本人の努力によるものなのでしょうか?

ケニアが物質的に貧しいのは、怠けているせいでしょうか?

私は、ケニアの人たちがどれほど勤勉で、忍耐強いか知っています。そして、理不尽な状況のなかで、いかに助け合って生きているかを知っています。どれほど優しいかも。そして精神的にどれほど成熟しているかを。

私はそのことを、書かずにはいられませんでした。

私の暮らしたナイロビは、

お金がなくても明るくて、

お腹が減っても夢いっぱいで、

なんやかんやと親切で、

楽しいことが大好きな、

優しい人のいるところ

<完>

※お知らせ

1990年にナイロビで出会った早川千晶ちゃんは、今もケニアのナイロビに居ます。世界の新型コロナウィルス流行の中、ナイロビで最も貧しいスラムの人々に食料を届けています。

早川千晶ちゃんの活動を応援する「マゴソスクールを支える会」を覗いてみてください。今は、緊急支援で学校給食とは別に、もっとも心配な家庭に食料を出来るだけ多く届けています。ナイロビもロックダウンし、多くの人はなんの保障もなく仕事を失いました。もっとも貧しい人たちは、死を覚悟していると言います。わずかであっても食料が届くことが、希望を失わないことに繋がります。このサイトから募金いただけると幸いです。

また、私の記事「私のナイロビ物語」へのサポートはすべて、早川千晶ちゃんに寄付します。

日本とアフリカそして世界の人々と、一緒に生きていける道を探っています。どうぞ、よろしくお願いします<(_ _)>

書くことで、喜ぶ人がいるのなら、書く人になりたかった。子どものころの夢でした。文章にサポートいただけると、励みになります。どうぞ、よろしくお願いします。