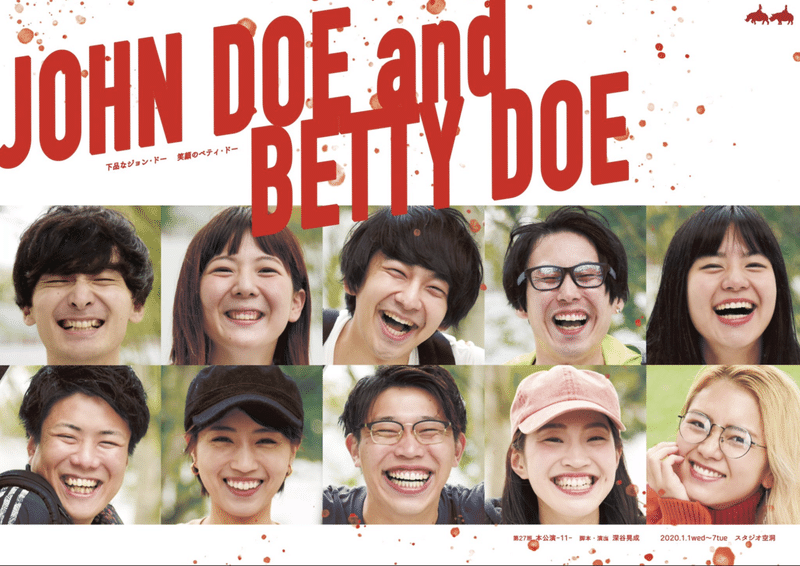

第27班『下品なジョン・ドー 笑顔のベティ・ドー』

2020年1月2日 19:00(@スタジオ空洞)、第27班の『下品なジョン・ドー 笑顔のベティ・ドー』を観劇。

まだ三が日も終わっていない時期で集客は苦労しただろうが、客席はほぼ満席。客層は40代くらいの男性が多かった印象。

東京という街の寛容さと無責任さ

第27班の演劇を見るのは二回目で、初めて観たのはもう5年くらい昔だから、ほぼ初見のような気持ちで観に行った。

結論、すごくよかった!

90年代のアメリカドラマを下敷きにした設定・構成に、日本の都市で生きる若者のリアルが上手にミクスチャーされていて、とっても見事な芝居。言うなれば「日本人版シットコム」って感じで、観ていて切なくなるシーンもありつつ、大前提がエンターテインメントとして笑える作りになっていてとてもレベルが高い。

けれど笑えるだけではなくて、ハッとさせられるようなシーンもあったりする。僕は本作に、「東京という街の寛容さと無責任さ」の物語を感じた。

多様性を寛容する若者たち

本作の登場人物たちは、あるバーに集まる若者たちがメイン。いかにも都市で生活してそうな若者たちが出てくる。

片思い中の冴えない男、結婚を考える彼女がいる元遊び人のクリスチャン、元カノに未練タラタラで恋愛を消費し続ける軽薄な男、批評家気質なサバサバしている風の女、など、設定だけ見るとアメリカドラマのエッセンスが見受けられるし、当日パンフレットにも90年代アメリカドラマを題材にしていることが明記されていた。けれど、「アメリカドラマあるある」に終始しないのが本作の面白いところだった。

彼らは、決していい人ではない。友人の恋人の悪口を言ったり、元カノと浮気したり、一般的な感性からすると、結構クズだ。けれど、そんなクズな彼らは、他人に対してめちゃくちゃ「寛容」なのだ。

物語の後半で、仲間の一人が精神に病を抱えていることが明らかにされる。彼らはそのことを元々知っていたが、彼に対して偏見を持ったり除外したりすることはない。極自然に受け入れている。

また、劇中には登場人物(?)として「イルカ」という役が出てくる。私たちのよく知っている動物のイルカが、動物愛護の文脈で人間世界に受け入れられて、人間同様に生活をしているという設定なのだ。

荒唐無稽だが、種も違うイルカのことも彼らは差別せずに受け入れる。(初めて見た!とか言ってツーショットの写真を撮ったりしちゃうのだ)

それらがちょっと不自然なくらいに「寛容」に思えた。

なぜなら彼らは聖人な人格者ではなく、どこにでもいるクズな若者なのだから。

受け入れた先を考える

考えてみると、「寛容さ」というのは現代の、特に様々な人々が集まる都市部の若者にとっては必須の倫理観な気がする。

M1 2019決勝におけるぺこぱの漫才は「ノリ突っこまないボケ(©︎松本人志)」と評価され、ツイッターでは「差別なき新時代のお笑い」とか言われてたりする。オードリーの若林も、彼らの漫才が、多様性と相性の悪いツッコミに革命を起こしていて、感動して泣いちゃったんだとラジオで語っていた。

それくらい、多様性を受け入れることが求められる時代なのだ。でも、受け入れるって何なのだろう?

「多様性を受け入れる」というフレーズがバズワード化していて、その具体をちゃんと考える機会が与えられていない感じもする。

ぺこぱに「突っ込まれなかった」人々のその先がわからない。

第27班は、多様性を受け入れたその先に考えを及ばせてくれる。

私たちの無自覚な無責任さ

先述した「イルカ」は、人間世界に受け入れられて、人間世界で生活している。彼らは劇中においては既に受け入れられた存在なので、彼らの生活こそが、多様性を受け入れたその先と言える。

で、やっぱりそう上手くはいってないっぽい。Uber Eatsの配達員として生計を立てているが、国からの補助金が出ないから母親の元へ帰れないとか言っていて、生活はシビアのようだ。受け入れたはいいものの、そのあとの仕組みとか補助とかはまだまだ未整備なのだ。(「イルカ」自身も「無責任だ」とか言っていた気がする。)

私たちがマイノリティーを受容する時に、その先の生活までどれほど想像できているのだろう。

作中では、他者を受容できないシーンがいくつかある。

例えば、本作の主人公にあたる冴えない男が恋をしている女性がいる。この女性はどこかの国から来ている留学生で日本語がほとんど話せない。それでも主人公は仲良くなろうと必死だ。ところが、終盤でこの女性の国は色んな男性とセックスをする文化があることを知ることになる。

この男は、この文化を受け入れることができない。

また、ある女は沖縄で溺れいるのを助けてくれた見ず知らずの男性に対して運命めいた感情を抱いている。しかし、その見ず知らずの男性の正体はどうやらイルカらしいということが分かる。女はその事実を受け入れられずに気絶する。

バーの飲み仲間程度であれば許容できる多様性も、もっと親密な関係性を想定すると受け入れられないという事実がある。

演出としてのラフトラックと孤独感

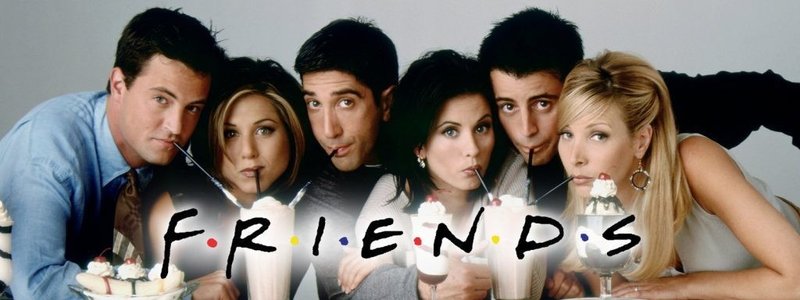

劇場に入ると、舞台背面の白壁にアメリカドラマ『フレンズ』が流れていた。90年代にやっていたアメリカドラマで、確実に観ていたはずだけどストーリーは全然覚えていない・・・。『フル・ハウス』とごっちゃになる。とにかく、アメリカの都市を舞台にした若者たちの日常を描くワンシチュエーション・コメディのはずだ。

この系譜のドラマの特徴は、作中で挿入される「笑い声」。登場人物が滑稽な状況に追い込まれたりすると「わはは」と入るあの音。あれには名前があって、「ラフトラック(録音笑い)」と呼ぶらしい。本作では、演出効果として劇中でラフトラックを使用するという試みがなされていた。

しかも、作り物の笑い声を演出家の入れたいタイミングで流す、というのではなく、事前に通し稽古を観客に観てもらい、そこで起きた笑い声をそのままのタイミングで流していると説明があった。わざわざそこまでやるってことはかなりのこだわりと狙いがあるってことだろう。

この演出が面白くって、結構劇場の笑い声とラフトラックがズレる。このズレが狙ったものなのかは分からないけれど、友達がみんな笑っているのに自分だけ笑えなくて寂しくなる、あの時の感覚に近い気持ちになった。

最後はみんなでダンス

劇の最後は出演者たちが陽気な音楽とともにカーテンコールを行なって終演した。

正月らしい書き初めの演出があったり、楽しい雰囲気で、音楽とともに一体感を感じて終われたのがとても最高の読後感で、気持ちよく帰ることができた。

笑いの質、役者の力、脚本、演出的仕掛け、すべてが高レベルで新年早々から超上質な小演劇を観劇できた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?