精神の危機を感じ取る――ペトルシャンスキーのリサイタル

芸術は、人を圧倒的な美の世界に惹き込む。特に音楽は、その不可視性ゆえに、美の陶酔を瞬時にもたらし、人を日常の喧騒から遠ざける力をもっている。

しかし、エンタメはともかく、芸術としての演奏会や展覧会に、例えば昨今よく見られるような「癒しのひととき」などの宣伝文句があてられていると、どこか違和感を覚える。そもそも、人を癒すことが目的化された表現によっては、人は癒されないだろう。芸術は、美という言葉の範疇に、常に収まるものではない。

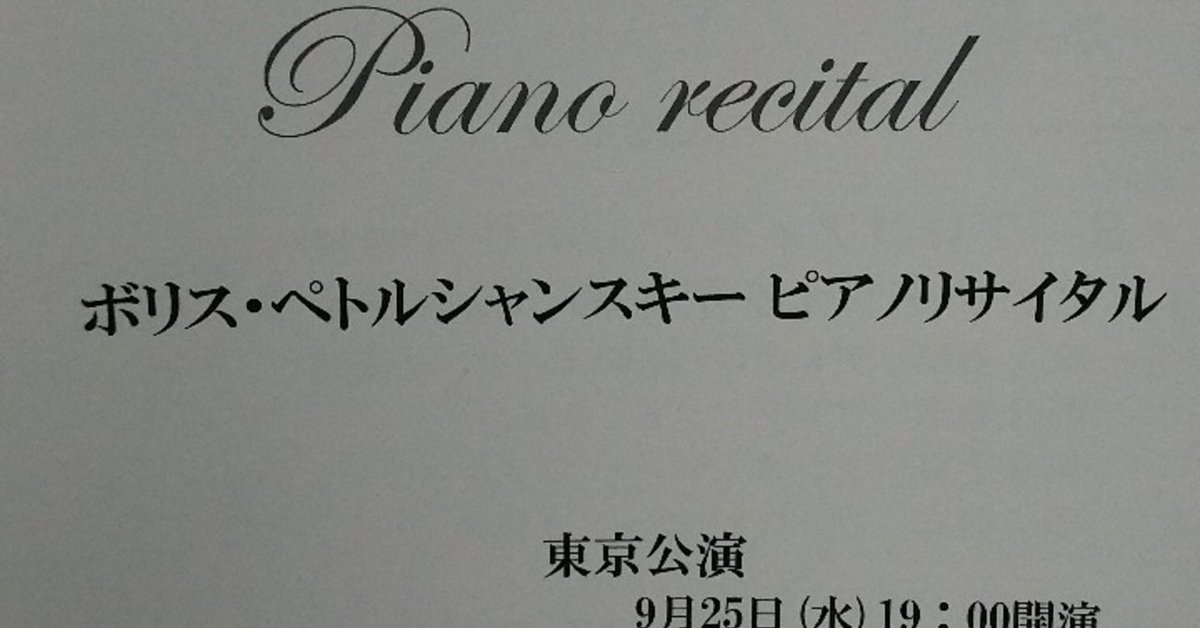

名伯楽としても名高いロシアの巨匠、ボリス・ペトルシャンスキーのリサイタル(9月25日、ヤマハホール)を聴いた。なるほど、彼の弾く音は、精彩を放ち、磨き抜かれた鉱石のように美しい。しかしその美は、精神の危機を常に感じ取る、尋常ならざる感受性と一体のものである。張りつめた神経、即興性、豊かで暗いイマジネーションとそれを表出可能にする怖ろしいまでに冴え渡った技巧。音楽に安易に癒しを求める昨今の心性を打ち砕くような、ヴィルトゥオジティに満ちた刺激的な演奏芸術に触れた。

最初のハイドン『アンダンテと変奏曲』の冒頭の短調のテーマから、すべての非和声音に傷口に触れられるような痛みをペトルシャンスキーは感じ取っている。続くシューベルトの即興曲集作品142でも、悲しみやあたたかみが染み渡るというより、激しく、ときに刺々しいとさえ言える壮絶な世界が繰り広げられた。

いずれもポピュラーな作品であるにもかかわらず、新曲を聴いているかのような感覚さえあり、彼に聞こえている/見えている世界の非常さに圧倒される。シューベルトでは、そのあまりの常ならぬ表現にたじろいでしまい、彼の見ている世界に入り込みきれないと感じる場面もあったが、こうした世界もまたシューベルトの音楽が秘めているものであろう。そう思わせるに足る、何か危機的なものを伝える強い説得力があった。

後半はプロコフィエフのソナタ第6番。第1楽章の主要主題である、執拗に繰り返されるモチーフが、警報あるいは銃声のように鳴り響く。全曲に途切れることのない緊張感が漲り、フィナーレに至ってそのモチーフが再び聞こえてくると、それが現実に聞こえている音なのか、幻聴なのかわからなくなっているような極限的な精神状態が表現されていた。絶望と狂乱が渦を巻き、最後の凄絶な断末魔の叫びがすべてを打ち砕いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?