#世界標準の経営理論 の読書会:エージェント理論に参加してきた

「世界標準の経営理論」読書会というFacebookグループで2021/11/14(日)にやっていた「エージェント理論」の読書会に参加してきました。以前の参加レポートは以下をご参照ください。以下の時は第2章「SCP理論をベースにした戦略フレームワーク」でした。

以下のときは、第3章リソースベーストビュー(RBV)の読書会でした。このときの新事業開発で大切なBMCの強化ループとRBVの関係性の気づきはAHA体験でした。

第6章エージェント理論

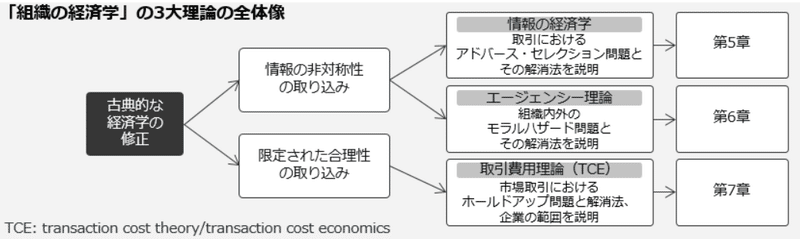

今回参加したのは、第6章「エージェント理論」の読書会です。エージェント理論は世界標準の経営理論の中では第5章~第7章からなる組織の経済学3大理論の一つと位置付けられています。

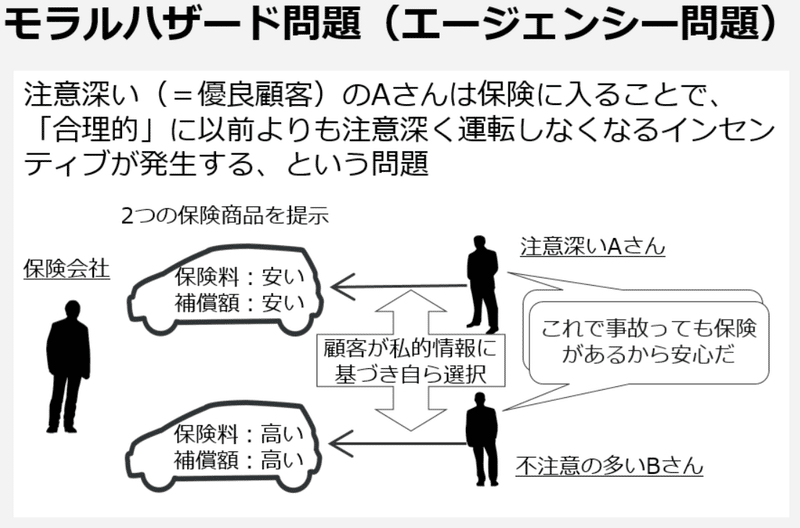

エージェンシー理論では、エージェンシー/モラルハザード問題を扱います。例えば自動車保険では、お客さんの特性に合わせて保険商品を準備して、顧客(エージェントという)しか知らない自分の特性をもとに商品を選んでもらうこと保険会社(プリンシパルという)は相手の運転特性を知らないという情報の非対称性を解決しようという対応をします。

しかし、この時に、エージェントはどちらのケースにおいて、合理的に以前より注意深く運転しなくなるインセンティブが発生します。これをエージェンシー/モラルハザード問題といいます。

モラルハザードが高まる2つの条件

以下「情報の非対称性」と「目的の不一致」がモラルハザードが高まる条件とされています。

情報の非対称性

保険会社は加入者の日々の行動を逐一把握できない

目的の不一致

保険会社は加入者に「注意深く運転してほしい」のに加入者の方は保険に入ったがゆえに「注意深くなくなる」

エージェンシー問題は企業組織に重層的に潜む

この問題を企業組織に当てはめると、会社員にとっては「あるあるぅ」という状況が見えてきます。

株主(プリンシパル)「株主価値最大化の経営をよろしく」

経営者(エージェント)「自分の任期は穏便にやり過ごしたい」

経営者(プリンシパル)「とにかく売上を増やしてください」

管理職(エージェント)「今期は予算達成。後はなるべく来期だ」

管理職(プリンシパル)「がんばって働いてくださいね。」

部下(エージェント)「バレないし、今日はさぼっちゃお」

モラルハザード/エージェント問題の対処法

先に挙げた、2つのモラルハザードが高まる要因に対してそれぞれ対処法が挙げられています。

モニタリング:情報の非対称性への対処法

プリンシパルがエージェントを監視する仕組みを組織に取り入れ情報の非対称性の解消を目指す

対処の例:抜き打ち検査、物言う株主、社外取締役

モニタリングの課題

・抜き打ちの限界→モニタリングコスト増大

・機能しない身内の「甘い」社外取締役

インセンティブ:目的の不一致への対処法

目的の不一致があるエージェントにプリンシパルと同じ目的を達成する組織デザイン・ルールを与えること

対処の例:ストックオプション、業績連動型の報酬

インセンティブの課題

・経営者の粉飾決算インセンティブを高めてしまうストックオプション

・業績連動しづらいスタッフ部門

読書会はどんなだった?

私の参加したグループは以下のような方々が参加されてました

・アプリケーションエンジニア

・電機メーカー、理美容機器、企画・開発

・コンサル、人事(部署付)、部署の戦略立案もしていた

・IT企業の戦略マーケ(私)

以下のようなトピックが議論されました

同族経営はモラルハザードが起きづらい

・同族の場合はパーパス、カルチャーがそろいやすい

・婿養子は高い能力の人を獲得しやすいから

・イタリアなども同族経営が多いのでは?

エージェンシー問題をどう防いでいくか

・ESG integration対話を通して解消を

・ベンチャーの採用:情報開示

・ルールメイキング:ロビイスト登録制、透明性高める

では、いか、いくつかのトピックについて取り上げてみます。

イタリアも同族経営が多いのでは?

これは事実にもとづいているわけではないのですが、世界的コンサルタントの大前研一氏が提唱する地方創生の3つのモデルの一つとして挙げられているイタリアモデルについての以下を思い出し、トピックとしてあげました。

イタリアには、いわゆる大企業がほとんどありません。理由は簡単です。従業員15人未満の企業は税金が安くなるのです。ですから、従業員15人に満たない小さな企業が数百集まって、ひとつの町で同じものを作っている。これがイタリアの都市国家モデルの特徴

引用:大前氏「日本の地方はイタリアの村を見よ!」

上記のような規模で一つの町や村で連綿とブランドが受け継がれながら経営されていることが想像できます。そうすると、15人を超える規模となると家族などでのれん分けがなされていく といった形なんじゃないかな、と思いました。このモデルは、目的の不一致の解消のアプローチなんだろうな、と思いました。

ちなみに、そもそもの入山先生の同族経営とエージェント理論については、以下の記事をご参照ください。

ESG integration対話を通して解消を

昨今、注目が高まっているESG投資では、エンゲージメント型とインテグレーション型が増えています。主なESG投資のタイプは以下となります。

インパクト投資:社会・環境に貢献する技術・サービスの提供企業に投資

サステナビリティ・テーマ型投資:SDGsなど特定テーマに着目した投資

ポジティブ・スクリーニング:特定業種・企業に投資する

規範ベース・スクリーニング:業界横断の基準を基に投資対象を選択

エンゲージメント:議決権行使や株主として建設的な対話を行う

インテグレーション:財務情報と非財務情報のバランスを考えた手法

ネガティブ・スクリーニング:特定業種・企業に投資しない

ESG投資の動向については、以下の記事をご参照ください。この増えているエンゲージメントは対話を通した株主と経営者の目的の不一致の解決ですし、インテグレーションはESGにかかわる非財務情報の開示を通した、情報の非対称性の解決だな、と思いました。

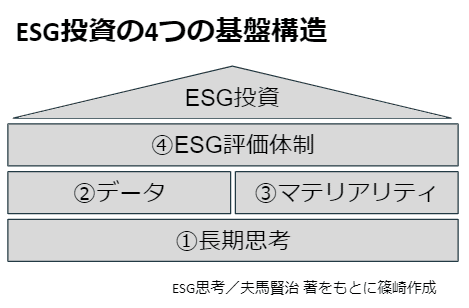

こういったESG投資を支える基盤の構造については「ESG思考/夫馬 賢治」という書籍がとても勉強になりました。以下、同書で紹介されていた基盤構造です。

詳細は、以下の記事ご参照ください。

ベンチャーの採用:情報開示

ベンチャーでは、人材確保にあたって、親ブロック(だけじゃないとおもうけど)などの対策として、非常に採用での情報開示がすすんでいるなぁ、と感じています。例えば、以下から見れるSmartHRの採用ピッチとか大企業ではなかなかマネできん、と驚愕しました。

おわりに

ということで、今回は世界標準の経営理論の読書会に参加して、めっちゃいい気づきがあった、というシェアでした。フォローや記事への「スキ」を押してもらえると励みになります。

ということで「形のあるアウトプットを出す、を習慣化する」を目標に更新していきます。よろしくお願いします。

しのジャッキーでした。

Twitter: shinojackie

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?