水車!?キンチールの作り方

水と暮らす。

水車を作れば、さらに水が身近になる。

縁あって、水車作りのワークショップ(?)に参加する機会を得た。

ので、水車について予習中。

こんな方はぜひ、続きをどうぞ。

・地域活性化に興味がある

・農村自治、限界集落活性化に興味がある

・小水力発電に興味がある

・木工が好き

・ミニチュア水車を作りたい

・水車が好き

作り方、本もあるみたい。

水車の形態

水車の形態にもいろいろ。

・クロスフロー水車

ガイド弁による水量調節が可能。水車とはパイプ接続する。

http://www.chuetsu-kogyo.com/products/water/type

・上掛け水車(滝水車)

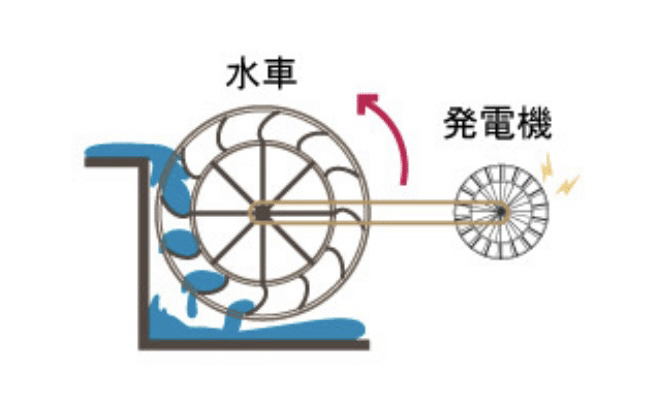

上掛水車は水車上方より滝のように水を落とし水車を回転させて発電する。

落差があるほど位置エネルギーが高くなり発電量が大きくなる。

http://www.chuetsu-kogyo.com/products/water/type

・胴掛け水車

胸掛水車は上掛水車ほど落差のない場所に設置する。上掛水車に比べてコンパクトに設置できる。

http://www.chuetsu-kogyo.com/products/water/type

・下掛け水車

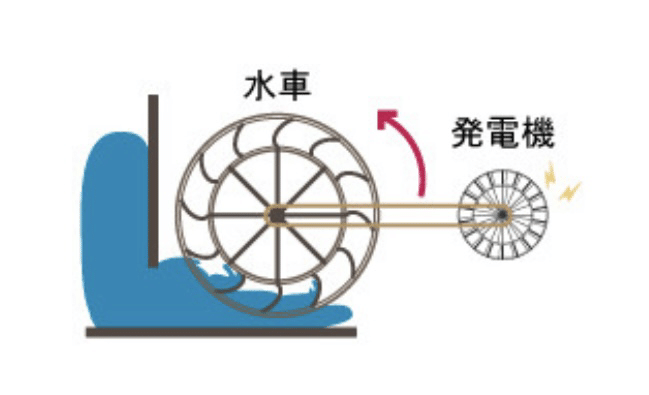

下掛水車は落差がほとんどないが水量の多い所に適した形態。落差がないためほぼ流量によって発電量が決まる。農業用水路などに適している。

http://www.chuetsu-kogyo.com/products/water/type

・堰水車

せき水車は流量が少ない所に堰を設けることで流速を上げて水車を回転させる形態。

http://www.chuetsu-kogyo.com/products/water/type

・ジェット水車

ジェット水車は温泉などの湧水をノズルからジェット噴射させて水車を回転させる形態。

水車自体は非常にコンパクトに設置できる。

http://www.chuetsu-kogyo.com/products/water/type

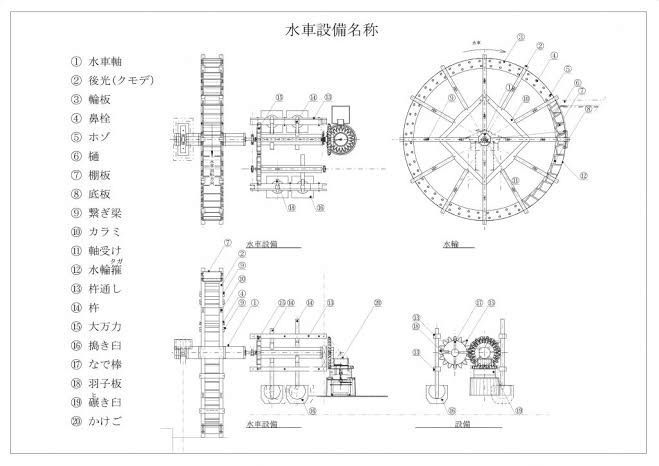

水車を知る 各部の名前、部品

作るには、まず、各部の名前と形状を知りたい。

*読めない漢字あり、、漢字力弱い、、

各部名称

1.水車軸

2.後光(くもで) ⭐︎

3.輪板 ⭐︎

4.鼻栓

5.ホゾ

6.樋

7.棚板

8.底板

9.継ぎ梁

10.カラミ ⭐︎

11.軸受け

12.水輪箍(タガ)

13.杵通し

14.杵

15.大万力

16.?き臼

17.なで棒

18.羽子板 ⭐︎

19.?き臼

20.かけご

http://suisya-ishiusu.net/about/

水車・キンチール導入プロセス

導入する流れを考えた。

1.構想

楽しんで、いろいろ妄想。その後、選択と集中。

what 何に使う、何を得る

when いつ作る、何年使う

why なぜ作る、なんのために作る

who 誰が使う、誰が使う、誰が維持する

where どこに作る

how どうやって作る、どう使う

水車の目的いろいろ

農業で活用

・精米

・粉挽き

工業で活用

・動力

・発電

観光で活用

・観賞用

2.現地調査

水量、傾斜(高低差)、地質、地盤

生物影響

季節変化、その場所と人との関わり

車が入れるか

自然水源がない場合は循環方式も

3.設計

機能設計

非機能設計

形態、材料、構造、デザイン

水車のサイズは?

・水車径

・水車幅

4.製作

どんどん作る、モクモク作る

5.設置

設置してみて、現場チェック

問題なければ、発電系統、蓄電系統とつなぐ

6.運用

7.メンテナンス

定期チェック、リモートチェック、フェールセーフ、安全機構

水車キンチールを作る

1.輪板の製作

側面から見える、ドーナツ状の板の部分を輪板と呼ぶ。

使う道具:

・スライドマルノコ(305φ)

・小型ミゾキリ(三面仕上カッター 刃幅:21mm

・マワシヒキノコギリ

・ソリダイカンナ

・ノミ一式

工程:

1. 可能であればCADで1:1図面を印刷する。

2. R1200を書ける特製コンパスを作る。(鉛筆、ボールペン、切り出し刃が取付け可能)

3. 輪板は30mm厚で鉋仕上げする。

4. アクリル板等でテンプレートを作成し、板に墨つけする。

5. 溝加工用作業台を作り、小型ミゾキリで加工後、ほぞ穴加工する。

6. 輪板は左右対象で各8枚製作する。

2.羽板の製作

水を受ける部分を羽板と呼ぶ。

使う道具:

・スライドマルノコ(305φ)

・両刃ノコ

・ノミ一式 小型カクノミ

・平カンナ

作り方:

1. CADで1:1図面を印刷する。

2. 羽板は21mm厚で鉋仕上げする。

3. アクリル板等でテンプレートを作成し、板に墨つけする。

4. スライドマルノコで長方形及び傾斜面の切断。

5. カクノミでクサビ用穴開け加工する。

6. ほぞ部を加工する。

3.くも手の製作

水車の水が入るところを水受けとよぶ。

水受けを支える自転車のスポークのような部分を『くもで』という。

http://suisya-ishiusu.net/about/

使う道具:

・スライドマルノコ(305φ

・両刃ノコ

・ノミ一式 小型カクノミ

・平カンナ

・卓上ボール盤

作り方:

1. 輪板接合部はCADで1:1図面を印刷する。

2. くも手は60×65mmで仕上げをする。

3. アクリル板等でテンプレートを作成し、くも手に墨つけする。

4. 左右対象に各8本製作、間違わないように注意。

4.からみの製作

使う道具:

・スライドマルノコ(305φ)

・両刃ノコ

・ノミ一式 平カンナ

・卓上ボール盤

・くも手

作り方:

1. CADで1:1図面を印刷する。

2. からみは60×60mm で仕上げをする。

3. アクリル板等でテンプレートを作成し、板に墨つけする。

4. スライドマルノコで加工。

5.歯車の設計・製作

使う道具:

・スライドマルノコ(305φ)

・ルーター

・ビット(アリ溝ビット15L、スレートビット8φ)

・ルータースタンド

・ノミ一式

・平カンナ

・ヤスリ等

・平歯車

作り方:

1. 水車形式・水車径及び水量で基本回転数が決まる。

2. 水車小屋内の使用目的で平歯車(増減速・回転変換)、かさ歯車(増減速・回転変換)のサイズを決定する。

3. 石臼の回転方向に注意(一般的には左回転)

4. 歯車はケヤキなどの雑木で、歯部は刺し歯、あたり面は柾目あたりとする。

5. 加工誤差が発生するため設計時に充分なクリアランスを設ける。

6. 木材部への墨付けは難しい。可能であれば、CADで描いた1:1の図面を載せての墨付けが正確。

7. 歯車本体への溝ほり加工用専用作業台を製作。

6.発電・蓄電装置とつなぐ

水車軸受けは、JIS転がり軸受けを採用すると、極少量の水で回転する。

粉挽き、杵つき作業をしない時は、水量が多すぎる場合、水車回転が高速になる。

その場合、回転を抑えるために発電し、水車を低速にすることが望ましい。

増速目安:16~20rpm(水車回転数)

一段目増速:4~5倍

二段目増速:4 ~5倍

発電機回転数:256~500rpm

発電機:コアレス低速発電機を選定することが望ましい。

コントローラー: バッテリーへの「充電・出力コントローラー」を取付けること。

※粉挽き・杵つき時には発電機からコントローラーへの充電を停止するスイッチを設置する。

参考情報

・佐渡エナジー

・アクリルで水車を作る

最後まで、読んでいただき感謝です(ぺこり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?