Dr.齋のストレスを力にかえる!⑧~薬に頼らない身体のつくり方~No.8

コツNo.8「自律神経を調えるPART3~揺らしてほぐす!~」

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

さまざまな不調やストレスの原因、

それは、次の3つ!

①筋肉や神経に「蓄積」した「感情」や「記憶」

②「身体感覚」の「低下」

③防御反応の「収縮」や「慢性炎症」による「酸素不足」

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

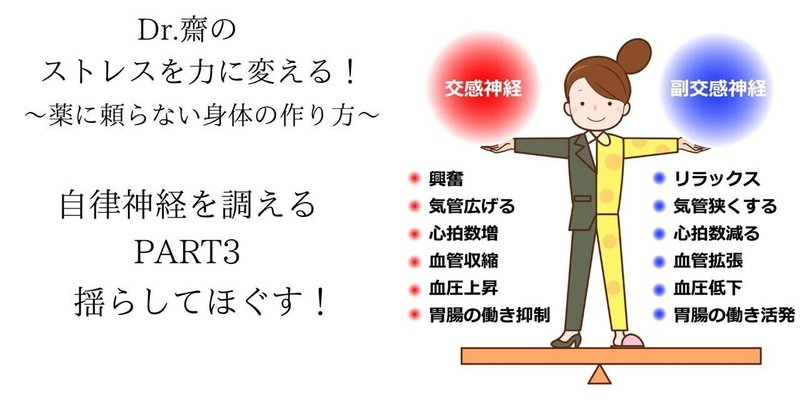

自律神経を調えるコツを、シリーズでお伝えする、今回はPART3です。

PART1では、自律神経の「働きと構成」を、

PART2では、自律神経の働きを改善するSTEP1「潤い」を見ていきました。

~ STEPの復習 ~

自律神経が「乾いて、固くなり、収縮」することで、働きが低下した状態から、改善するステップ

STEP1 潤い→水の巡りをよくする

STEP2 柔らかさ→身体の動かし方

STEP3 育てる→リラックス(無防備さ)

今回は、

STEP2 の柔らかさを改善するための、身体の動かし方のポイントを解説します。

効果的に、かつ持続的に神経を柔らかくするには、

結論から言うと「揺らす」ことが大切です

神経を柔らかくするには、

「押す」や「伸ばす」のではなく、

「揺らす」(又は、さする)ことがポイントです。

なぜかというと、

神経の固さ(コリ)は、あからさまな外力や痛み·不快感に対して「防御」「抵抗」するからです。

神経の固さは、長年(10年単位の期間)にわたる「感情」や「記憶」の積み重ねによって出来ている事が多く、

固さがある状態で、バランスがとられ、形状記憶されています。

そのため、頑張って「押す」や「伸ばす」などの外力に対して、更なる防御反応が生じて逆効果にもなりかねません。

身体を動かすときは、「イタ気持ちいい」ではなく、純粋に「心地良い」と感じる程度にする必要があります。

神経に、外力によるアプローチがかかっていることに気づかれないようにしながら、防御反応を避けることで、少しずつ自然に柔らかくしていくことが重要です。

神経をほぐすには、直接的にグイグイほぐすのではなく、

「ゆっくりと」

「さりげなく」

「心地よく」

行うことがポイントです。

ではなぜ、「揺らす」ことが良いのでしょうか?

これを感覚で理解するには、「筋膜」の次のようなイメージが役立ちます。

筋膜の形態は、膜というより、保冷剤のゲル状のようなイメージです。

筋肉だけではく、神経や血管、皮膚にも連続していて、全身に行き渡っています。

そして、保冷剤のように、固体にも液体にも変化します。

保冷剤との違いは、温度ではなく「力み」によって、変化するところです。

力むと、固体のようにカチッとかくなりますが、

逆に力みが消え、心地よく脱力すると、液状のように柔らかくなります。

「揺らす」ことによって、

力みが消えると同時に、筋膜を通じて全身に波が心地よく伝わります。

この波が、自然なマッサージとなり、神経を「ゆっくりと」「さりげなく」「心地よく」柔らかくします。

もともと、生物は海からやってきたとも言われています。

波の揺らぎには、根源的な安心感があるのかもしれません。

最終的には、神経の働きを改善するには、リラックス(無防備さ)をベースに自律神経を育てることが重要になります。

次回のトピックでは、このあたりを更にみて行きましょう!

2023/08/11

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?