山縣良和・ここのがっこう論②|松葉舎の講義録|2024年3月26日

「ここのがっこう」の創作現場に今一歩踏み込んでいきたいと思います。

先ほどは、例えば「スカートとは何か」を考えるさいに、スカートの形状や長さなど、とにかくスカートのことだけを考えながら「スカートとは何か」を考えていきました。しかし「ここのがっこう」では、服のことだけを考えながら服をデザインしているわけではありません。服と社会との関係、あるいは服と人との関係など、さまざまな関係の編み目のなかに服をおいて、それをデザインしていきます。

とくに「ここのがっこう」が重視しているのは人との関係なのですが、まずは社会との関係について考えてみましょう。これは何も、いまの社会の流行をリサーチして、それに合わせて服を作りましょうという話ではありません。どちらかというと、いま社会で生じている出来事への肌感覚と、社会を覆っている空気への批評的な意識をもって服をデザインすることが求められます。

というと難しいことを言っているようですが、実は、これは誰しもが既に実践していることでもあります。中学や高校のころにどのように校服を着こなしていたか、あるいは着崩していたかを思いだしてみてください。学校には服装や髪型に関する何かしらのファッションコードが設けられてありますが、ボタンを外したり、シャツの裾を外に出したり、髪を染めたり、そのようにして指定された装いを着崩してみせた経験は、誰にでもあることかと思います。

例えば、なぜ靴下の色は白でなければならないのか。そのような疑問をもって自分好みのピンクの靴下を履いたとしましょう。それは、与えられた装いを逸脱して、自身の装いをみずから作りだしたという意味では、既に小さなファッションデザインです。また、学校から一方的に定められたファッションコード、ルールに疑義を突きつけたという意味では、学校という小さな社会への批評行為でもあります。

社会のルールは、服装という具体的な次元を通じて人々の装いに関与してきます。だからこそ人は、自らの装いを通じて社会に抵抗し、社会を批評することができる。そのような想いを持つとき、その人の装いには、その人の社会に対する肌感覚がおのずと表れてきたりします。お仕着せの服装、お仕着せのルールに易々とは服従しないこと。社会から与えられた装い、仕来りを自分流に着崩してみせること。そのような「不服の精神」を「ここのがっこう」では大切にしています。

***

その批評の矛先がファッションそのものに向かえば、ファッション表現を通じたファッション批評——メタファッション——が生じます。先ほどの起源を問う思考も、ファッション表現を通じたファッション探求であり、メタファッションなのですが、初期の山縣のファッションはこうしたメタファッションの意識によって特徴付けられています。

例えば先ほど「裸のファッションショー」(2005年)を紹介しましたが、その制作の背景には「世の中には服が多すぎるんじゃないか」という葛藤がありました。無論ファッションは愛している。けれど、大量に服が作られては捨てられていくファッションの現状には心を痛めてもいる。デザイナーにはなりたいけれど、いまのファッションシステムの中で服を作ることにはためらいがある。そのような相反する感情のせめぎ合いの中からギリギリのところで飛びだしてきたのが、衣服なき「裸のファッションショー」なのでした。

だから、山縣にとってメタファッションとは、単なるテクニックではありません。デザイナーとしての表現の欲望と、ファッションシステムに対する批評の意識とが絡みあい、本人にも容易には解きほぐせなくなったその絡まりの中から、なんとか解決の糸口をもとめてファッション探求に向かう。その切実な感情のもつれこそが、山縣のメタファッションの本源なのだと思います。

やがて山縣は、服が作られていく量だけでなく、その速度にも思考の焦点を向けはじめます。

現代の服はただ大量に作られるだけでなく、あまりにも素早く、ファストに作られている。そのようなファストファッションが自然環境ないし労働環境に与える影響はすでに世間でも取り沙汰されていますが、その悪影響はファッション内部にも跳ね返ってきている。例えばデザイナーが苦心して生みだしたデザインが、本人による市場供給のまえに他企業に真似されてファストフードのように消費されてしまう、そんな噂を耳にしたことがあります。

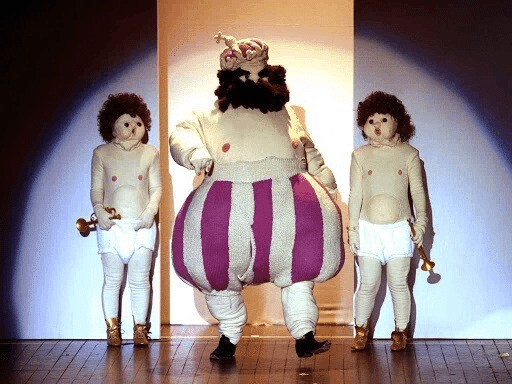

そのようなあまりにもファスト過ぎる速度への応答として山縣が2009年に発表したのが「神々のファッションショー」(2010SS)でした。舞台裏には一着の服も運び込まれず、ただ50メートルほどの反物を巻いたロールだけが用意されました。それを切りも縫いもせず、そのままモデルの体に巻きつけて、捩(ねじ)っては結ぶ。最後に反物を巻いていた芯をくいっと折り曲げて杖を作ります。即興の神様ファッションの完成です。デザインから制作、発表までのタイムロスが「0」という神速で行われた、無からの創造を想わせる神々のファッションショー。

ファストに対してスローを対置するのではなく、逆にその速度を極限まで加速することで神様の次元にまで高めてしまう。それは山縣のユーモアであると同時に、盲目に加速するファッションの限界速度を明らかにする試みでもありました(元物理学者のぼくとしては、熱機関の限界効率を明らかにした熱力学の産みの親、サディ・カルノーの業績を連想してしまいます)。

そして山縣は、服作りが加速する中で布そのものの価値が見失われつつある状況への、小さな抵抗をはじめます。

たちまちに作られてはすぐさまに捨てられていく服のために、安価な布が用いられる。流行のかたちをいち早く市場に流し込むための透明な媒体として、ぞんざいに布が扱われていく。ファッションの速度が増せば増すほどに、布そのものに秘められた価値が見逃されていく。

それはどこか、貨幣の成り行きにも似たところがあります。経済の速度が増し、世界に流通するお金の量が増えていく中で、貨幣の価値は金や銀といった物質的な裏付けを失って、「紙」に印字される数字へと記号化されていきました。その過程で、貨幣は文字どおりにその重みを失っていきます。

東日本大震災の後に生じた原発事故をきっかけに、山縣はそれまでの想いを噴出させるように言葉を紡ぎ、布を織りはじめます。山縣は原発事故の根底に、そのような危険なものを稼働させてでも経済を回し続けねばならない資本主義システムの病理を見てとりました。そしてそのシステムの内部に、山縣自身が身をおくファッション業界も深く入りこんでいる……。経済とファッションの関係を、その基盤となっている布と貨幣の関係を改めて考えなおさなければならない。

2011年に行われた展示「動物たちの恩返し」では、「鶴の恩返し」さながら動物たちが小屋に集まって「0円紙幣」を織り上げるインスタレーションが執り行われました。その後ジャカード織機を用いて実際に「0円紙幣」が織り上げられ、2013年のアートフェア東京に出品されるに至ります。四隅には「0」という数字が浮かび上がり、記号としての価値は「0円」です。しかし、そこには世界最高峰の職人技術によってさまざまな意匠が織り込まれており、布そのものとしての価値は数字では測りきれません。

昔話で鶴の機織りが恩返しになり得ていたのは、昔の布にそれだけの価値があった証拠です。実際かつては布が貨幣として用いられることもありました。しかし今では、布も貨幣も記号的な価値を運ぶ媒体として、そのものの価値を失いかけている。そのような状況に対する小さな抵抗として山縣は、記号としての価値は「0」円、しかし布としての価値は計り知れない紙幣を織り上げることで、記号のなかに埋もれかけていた布そのものの価値を掘り起こそうとしたのでした。

***

山縣はファッション業界の内部から、自らのファッション表現を通じてファッション批判を繰り広げました。そこにはファッションのおびただしい量と速度が、布の価値、ファッションの価値そのものを蝕んでいるという肌感覚がありました。ファッション業界による環境破壊を糾弾しているわけではない。無論そのような問題意識もあるのでしょうが、それよりも切実な問題として、自身の愛するファッションを守るために、これからも愛しつづけていくために、山縣はファッションを批判しなければならなかった。

それは——これはぼく自身が学者だから自戒をこめて言うのですが——学者が安全地帯から放つファッション批判よりもずっと切実な重みをもって胸に響いてきます。山縣の考えるとおり、ファッションと資本主義とは共犯関係にあり、ファッションの世界に生きるのであれば社会的問題に関しての矢面に立たざるを得ない。しかし、だからこそファッションデザイナーは、社会が向きあうべき問題に最前線で触れる社会の肌感覚たりうるのだと思います。社会への肌感と批評の意識を「ここのがっこう」が重視しているのは、およそこのような理由からなのだと思います。

ただ「ここのがっこう」では、社会的問題を直接に、それそのものとして取りあげることは、実はさほど多くはありません。それは、「ここのがっこう」のファッションが何よりも「人」を中心にかたち作られるものだからです。服と社会の関係を考えるにしても、あいだに人を挟んで、服と人と社会の関係として考えていく。

結論を先取りすれば、「ここのがっこう」のファッションとは「新しい人間像」をデザインすることに他ならないのですが、そのことの意味をこれから紐解いていきたいと思います。

関連記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?