ルーパーについて

私は今までに多くのルーパーを手に取ってきました。

ルーパーとは何ですかと言うかた向けに簡単に説明をすると、

弾いた音を録音してそれを繰り返し再生し、さらにそこに音を重ねて録音していくことができるエフェクターです。

ライブパフォーマンスで取り入れると一人で色々なことができるようになるので音楽の可能性を広げてくれます。

ルーパーといえばBossの赤いRCシリーズのイメージが強い方が多いと思います。

しかし私は今までたくさんのルーパーを触ってきておいてBossのルーパーには手を出していなかったのです。

なぜかと言うといわゆるボスコンサイズのものはワンボタンで操作性がややパフォーマンス向きではなく、

上位機種はサイズが大きく、デザインがあまり好きではなかったからと言うのが大きいです。

ただ、最新機種のRC-600でサイズ、デザイン共に実用性の範囲内と判断したことで、ついにBossのルーパーにも触れましたので、ルーパーのレビューをする資格を得たのではないかと思い筆を進めることにしました。

まず私の今までのルーパー遍歴を。

カッコで括っているものは既に手放して手元にはないものです。

それ以外はRC-600を除く全てボードに入れて使用中です。

(DigiTech / Stereo jamman)

(Electro-Harmonix / Stereo memoryman with hazarai)

Electro-Harmonix / Grand canyon

Boomerang / Ⅲ phrase sampler

(TC electonics / Ditto X2)

Chase bliss audio / blooper

Hologram / microcosm

Kinotone audio / Ribbons

Boss / RC-600

更にルーパーの機能を有しているものでいえば、

Empress effects / ZOIA

eventide / H90

広義の意味でのルーパー持ちでいうならば、

Chassd bliss audio / MOOD

Chassd bliss audio / Habit

多分こんなもんだと思います。

そもそもなぜ私が複数のルーパーを使っているかと言うと、

ルーパー一つでは一人でパフォーマンスをするのに不便だったからです。

一人でルーパーを使ったパフォーマンスをするには最低でも3台はあったほうがいいと思ってます。

さらに言うならペダルの順番を入れ替えられる機材があるといいです。

この条件が揃えば、ルーパーからルーパーへ音を録音しあったりすることがやりやすくなるので、パフォーマンスの幅が大幅に広がります。

とはいえずっとやっているとワンパターンになりがちなので、そこはセンスで乗り切るところだと思いますが…。

それだけ複数のルーパーを使ってどんな音楽やってるのと思った方はこの記事の下の方に以前のライブの映像がありますので是非こちらも合わせてみてみてください。

各種サブスクもあります。これもルーパーをフル活用しています。

所持ルーパーについて

前置きが長くなりました。

今回はルーパーの比較をしていこうと思います。

前回の記事と若干被るところもある気もしますが、目次を活用して適当に読み進めていただければと思います。

ちなみに今回はルーパーの機能が主軸のペダルを紹介します。

なのでZoiaやH90、MOODやHabitについての紹介はなしです。

紹介順は私が入手した順です。

DigiTech / Stereo Jamman

私が初めて買ったのがこのルーパーでした。

なんとなくBossのじゃないのが良いなというあえて王道を行かない捻くれ者だった私はなんだか機能もたくさんあって良さそう!と思いこれを選んだのです。

しかし、重い。頑丈な筐体で安心感はありましたが重かったです。

メモリーの機能などもあり、いつでも過去の保存を参照できるのですが、

私は事前録音を持ち込まない主義なので不要な機能でした。

ちなみにSDカードまで使えますが私は事(ry

これの良かった点はスタンバイしておくと入力音を検知して録音を開始してくれるところでした。

2012年頃には他にその機能を持っているルーパーはあまりなかったように思います。

また、古いルーパーなのでDecayの機能もないため、音を減衰することはできません。真面目なルーパーでした。

結果的に私の求めるルーパーの機能としては余分なものが多く、新機種の方がマッチしていたため音楽活動を再開後放流。

今あえてこれを選ぶ必要性はほぼないと言えると思います。

Electro-Harmonix / Stereo memoryman with hazarai

七尾旅人さんがライブのパフォーマンスで使用していて面白いと思い買ったのがこれでした。

ディレイとルーパーの中間のようなペダルで、かなり癖の強い仕様でした。

当時のルーパーとしては珍しくDecayのつまみでループした音を減衰できるのが強みでした。

この頃のルーパーは一度録音した音は重ねていくか止めるかの二択みたいなところがあったので、この機能は本当に重宝しました。

また、古いペダルにありがちなオンにしている時とバイパスしている時の音量差があります。

これを逆手にとって音量差を曲に活かしたこともあったのですが、新しい機種に移行しにくくなる要因にもなっていたので、そう言う古い仕様に依存した曲作りはしないことをお勧めします。

デジタルものは大抵新しいもののほうが優れています。

とはいえ面白い仕様のものは時に時代を超えるものです。

個人的に好きだった機能は、ループした音にハイパス、ローパスフィルターをかけられるところでした。独特のローファイ感があってなかなかいい雰囲気だったんですよ。

Boomerang / Ⅲ phrase sampler

このルーパーは今でもとにかく使いやすく私の相棒とも言えるルーパーです。

3トラック(機能のアサイン次第で4トラック)のルーパーでこのサイズ感というのは今でもほぼみません。

同時代にあった他のマルチトラックのルーパーはとにかく大きかったです。

BossのRC-300なんてものすごい大きさでした。

シンプルな構成ながらプレイヤーの演奏のしやすさをよく考えられたシステムの構成は名器と言うにふさわしいと思います。

お気に入りのポイントはとにかく操作性のよさでした。

慣れてしまえば本当に最高の操作性と思います。

録音の保存などの機能はなし。

とにかくパフォーマンス特化型。

Decayのつまみもあるので、やろうと思えばDelayのようにも使えます。

また、入出力の挿し方に応じて出力する音の出方を変えられるのも面白いところです。

ちなみにMIDIの端子はあるのですが、古い機種だからか専用のSide carという機材からの指示しか受け付けないのはやや残念。

Side car自体も本体と同じサイズなので、二つともボードにいれると場所を取りすぎるため、多分あったらパフォーマンスの柔軟さは上がったとは思いますが私は持っていないです。

2014年頃のアップデートで外部のMIDI Clockのスレイブにはできるようになったそうですが、アップデートがMacからだとできないとのことで、いまだアップデートできておらず、私のBoomerangのMIDI端子は完全に死んでいます。

国内の有名アーティストでは山崎まさよしさんなんかが使用されているらしいです。

当時は京都のキンコー楽器さんが輸入代理をされていたのですが、いつの間にかやめていました。

また、Boomerangの製造元の会社も2014年頃に売却されており、今は元々Boomerangのルーパーを愛用していた方が引き継いでいるとか。

なので新型の希望は薄いと言わざるを得ません。

ちなみに先日MIDI対応のアップデートか新型の予定はないのか問い合わせたところ、現場アナウンスできる情報はないとのことでした。

しかし、MIDI対応を求める声は今でも多いらしく、またなぜ求められているかも完璧に認識しているとのことだったので、仕様的に不可能でない限りはアップデートの可能性くらいは期待させて欲しいなと思いました。

(TC electonics / Ditto X2)

シンプルな2ボタンルーパー。

Boomerangとこの機種を私が手にとるまでの間にはおよそ8年程度の間があり、その間にも様々なルーパーが登場しました。

Dittoシリーズはその8年間の間に台頭してきたルーパーです。

重いデカいのJammanを手放すべくコンパクトでシンプルなルーパーが欲しかったため、これを入手。

これはよくも悪くも普通でした。

2ボタンなので操作感は悪くはなかったです。

Decayはないです。

初めてのルーパーとしては良いと思います。

サイズの小さい素直なルーパーが欲しい人にも良いと思います。

ちなみにサイズだけならワンボタンのもっと小さいのはいくらでもありますし、blooperなんかはこれより横幅も狭いです。

面白いルーパーを探している人にはお勧めできるポイントは特にありませんし、あえてこれを選ぶ理由は正直あまりないような気はします。

Chase bliss audio / blooper

まさに新時代のルーパーだと思いました。

それまでのルーパーは乱暴な言い方をすれば音を重ねていくだけでした。

しかしこれは録音した音をどんどん変化させていけるのです。

Decayのつまみもあるので減衰も可能。

ループするフレーズをどんどん変化させながら入れ替えていけるわけです。

これはルーパー界の革命者だとさえ思いました。

ペダル系動画に新風を吹かせたKnobsがChase bliss audioと3 degrees audioと共に作ったべダルですね。

私が8年のブランクを終え、面白いルーパーは出てないかと探しているうちに見つけたのがこれでした。

ボスのコンパクトエフェクタよりも小さいサイズにこれでもかと詰め込まれた機能の数々。

MIDIにも完全対応。

ブラウザを介して機能の入れ替えまでできてしまう。

円安の影響もあり値段は高いですが、2台目のルーパーを探すなら圧倒的にこれを勧めます。

ちなみにプリセット機能があるのですが、これはあくまでも録音を保存する機能で、設定は保存されないのです。

これすごく残念な点です。CBA曰くわけわからなくなると思ったからだそうです。

あと懸念点が一つ。

最近MOODのmkⅡが発表されました。

blooperもmkⅡがでる可能性は否定できません。

なぜなら先日のTPSでCBAのJoelがステレオ対応していないものは今後ステレオ対応を進めていくと発言していたからです。

MOODはまさにその第一弾でした。

このMOOD mkⅡは寄せられたフィードバックをガッツリ反映したものでしたので、blooperもプリセットの件も含めて大幅に強化されることでしょう。

いつになるかわかならないですが、多分いつかは出るのだと思います。

しかし、それを差し置いてもblooperほどクリエイティブなルーパーはないので、本当にお勧めです。

Hologram / microcosm

ルーパーとしてだけのところで見ると割と普通です。

むしろもうちょっとここがこうならもっと良くなるのになと言う点もそこそこある気がします。

例えばDecayのつまみは欲しかったです。

が、これの良さは多彩なエフェクトにあります。

ギターエフェクターというよしもシンセ寄りな音色が多く、音を拡張してくれます。

また、エフェクトの位置をループの前か後ろかを選べるので、これも単体でループしている音を変化させていくことができるルーパーということになります。

こちらもMIDI完全対応。

ちなみにblooperとこれに同時に録音の信号を送って、その後同時に再生の信号を送ると若干タイミングが違います。

また、microcosmにclockを使ったルーパーの同期はなかったと思うので、他との連携性は少し弱めかもしれないです。

microcosmで他との同期を完璧に取れてる方は是非情報ください。

Electro-Harmonix / Grand canyon

先述したStereo memoryman with hazaraiの後釜として導入したルーパー。

ほぼ上位互換ですが、いくつかの部分においては残して欲しかった機能もありました。

例えば先述したループにフィルターを掛けられるのは残して欲しかったです。

しかし、それ以上に機能面の強化、サイズの大幅な小型化は強力でした。

ディレイに特化した機能も多種多様なパターンが用意されており、中でもDrumというパターンはとても面白いディレイでした。

また、モードも三つあり、それらをシームレスに移動することで柔軟なパフォーマンスを可能にします。

ループの減衰も使いやすく、即興パフォーマンスをするならこのルーパーは本当にお勧めできます。

ただ、MIDIには非対応。出力はステレオでできますが、入力はモノラル。

この二点がMIDI対応、ステレオ入出力と改善された新型が出たら間違いなく超強力だと思います。

ちなみにエレハモはペダルの動画がテクニカル系おじさんが弾く動画が多くて損してる気がしてならないです。

面白いことができるペダルが多いのに、それを伝え切れてると思えなんですよね。

Kinotone audio / Ribbons

これはGeneration loss系のローファイペダルなのですが、

追加機能的な位置づけでルーパーがついています。

ただ、すごいのがそういう位置づけなのに4トラックのルーパーなんです。

サイズもCBA筐体と同じサイズ。

MIDI完全対応。

MIDI noteを送ってあげると正弦波を出力することも可能。

ルーパーはMIDI Clockで同期可能。

さらにver1.3ではループの減衰をできるように更新するとかなんとか。

新気鋭のペダルメーカーなのですが、どうせなら次のペダルを作った時もルーパーを仕込んで必ずルーパー仕込むメーカーになって欲しいです。

ちなみにタッチモードというエフェクト機能がいくつかあるのですが、どれも遊び心があって使っていてクリエイティビティを刺激される本当に良いペダルです。

現状BtoCでの販売しかしていないので、欲しい人はpre orderをすれば今なら多分5月くらいには手に入ると思います。(2023年3月現在)

Boss / RC-600

ここまで今までに使ってきたルーパーを書いてきました。

ここで王道BossのRC-600行きたいと思います。

私が今までBossのRCシリーズを避けてきた理由は以下。

・赤い筐体がそそらなかった

・デカい

・Bossのペダルは優等生のイメージが強く、尖ったことをするには向いてなさそう

とりあえずこの辺。

今回のRC-600で赤いのは変わらないですが、サイズはだいぶコンパクトになりましたし、思っているよりも尖ったことができそう!という印象です。

RCシリーズのフラグシップモデルなだけあって機能がとにかくてんこ盛りです。

機能面で見たらこれに勝るルーパーは現時点ではないでしょう。

長所短所を棲み分けてみれば、Aeros loop studioは張り合える感じですが、half speedの機能がないので減点しておきます。

話を戻します。

RC-600の凄いところはまず6トラックもあるところですね。

ただそれよりも良いのは、自分でスイッチに機能をアサインして、独自の操作感で操作できるようになっているところだと思います。

また、指定した挙動が実行された際に設定した処理を実行するなどの機能を自分でメモリーごとに16個まで設定できます。

最初は面食らいました。

操作性が悪い!と。

しかし少しずつ掘り下げていくうちに全容を把握できてきます。

一度把握できてしまえれば後は楽しいものです。

私は長年Boomerangに慣れ親しんできたので、Boomerangに近い操作性が良いと思いましたが、流石に完全再現は難しそうでした。

しかしかなり近い感じにはできました。

ちなみにこれにはStereo jammanのようにスタンバイしておけば入力音の検知をして自動で録音を開始する機能もあります。

また、MIDIにもしっかり対応しています。

入出力の豊富さも抜群です。

本体にヘッドフォンアウトもあるので、ギターを挿したらそれだけで完結できてしまうというのもフットワークが軽くて良しです。

これはマイクの入力もあり、また入力ごとに録音されるトラックの指定も可能なのでこれ単体で不要な単体でループに声が入る事態も防げるため、マイク1本にできます。

今まではマイクをPedal crackerという機材を使って1本でパフォーマンスできるようにしていたのですが、それを単体で完結できるのは素晴らしいです。

そしてサイズ感もボードに入れても良いかもしれないと思えるところまで絞ってきているのは良いですね。

ただ、多機能すぎて個人的には不要と思える機能もそれなりにあります。

さらにいうと、double speedやhalf speedなどにバグがあったりと、機能が多すぎるせいもあるのかまだ未完成感は拭えませんでした。

しかしさすがBossですね。問い合わせをしたら丁寧に対応してくれます。

バグに関してもしっかり調査をしてくれるとのこと。

大きな会社でしっかりユーザーの声を聞いてくれる安心感というのはなかなか変えがたいありがたいものです。

今後改善されることを楽しみに待つばかりです。

慣れもありますが、現状ではBoomerangの方が操作性の面から見ても私のボードには最適なのですが、今後どうなっていくのか見ものです。

また、RC-600は設定をじっくりと作り込む感じなので、なるべく一つの設定で色々できるようになると良いなとは思っています。

現状ではspeed関連のバグは私の演奏上割と致命的なので、今すぐ一軍入りというのは難しいのですが、ゆくゆくはBoomerangの後継機として活躍してくれたら良いなと思っております。

ちなみに二台のRC-600を同期することも可能とのことで、とにかく可能性を感じるルーパーだなと思います。

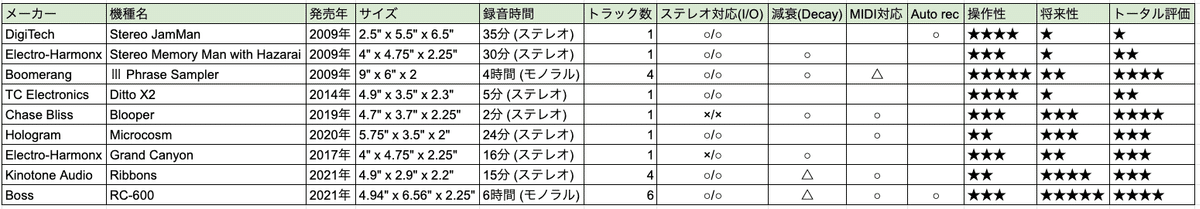

比較表

上記の機種のスペックと私の使用してきた中での評価を表にまとめてみたので、参考にしてみてください。

スペックに関してはchatGPTにまとめてもらいました。少し修正しましたが、まだ間違ってるところもあるかもです。疲れたので許してください。

chatGPTとても便利。

またこちらが今回の記事で登場するペダルの大きさ比較です。

一部ペダルのみ画像がこういう形で用意されていなかったため並べられませんでしたが、だいたい網羅しています。

参考にしてみてください。

ちなみにこれは普段私がボードを組むときにボードに収まるかを検証するのによく使用しているサイトです。

かなりボードのイメージがしやすくなると思います。

もっと良いサイトがあるよと言う方がいたら是非教えてください。

持ってないけど触ってみたいルーパー

私が使ってきたものはこんなものですが、他にも私が試していなくて面白そうなルーパーはあります。

試す機会に恵まれた方は是非試して感想の共有をしてください。

個人的に気になるのは以下の機種達です。

Pladask Electrisk / Baklengs

触ったことないので詳しくはわからないのですが、結構面白いことのできそうなルーパーです。このメーカーはDroloのようにBtoCのみで販売をしており、再入荷するたびにすぐに売り切れてしまいます。

次の再入荷の時は狙ってみたいなと思ってます。

Montreal Assembly / 856 for zellersasn

今は多分追加で作ってないっぽいルーパーです。

非常に難解な操作感で実験的な感じのことができるとかなんとか。

触ってみたいのですが入手難易度が高めです。

https://mtlasm.com/product/856-for-zellersasn/

Pigtronix / Infinity looper 2

2トラックのルーパーながら圧倒的なコンパクトさを実現しているのがこのルーパーです。

Infinity looperは3まで出ているのですが、3はサイズが大きくなっているので、個人的にはこちらの方が欲しいと思ってます。

Decayもあるので減衰できますし、持ってたらボードの隙間があったら簡単に載せられそうなサイズ感なのがとても良いです。

2トラックでサイズが小さいけど、これにしかできないということは多分あまりないとは思います。

Singular Sound / AEROS loop studio

DAWのようなルーパー。

大きなタッチスクリーンを搭載していてこれも確か6トラックまで行けたはず。

評判を見るに操作感はBoomerangに近いそうなのですが、Double speedの機能がない。

Double speedを割と多用する私には死活問題なので、その機能がアップデートで追加されるまでは手を出せません。

ちなみにメーカーにいつDouble speedが追加されるのか問い合わせたら、

開発計画はあるが具体的なスケジュールは未定とのこと。

開発計画にあることはサイトに随分前から載っていたので知っていたのですが、今も未定なあたりに失望を隠せませんでした…。

ただ、サイズもBoomerangよりも横幅が狭い分少しコンパクトで、機能面も申し分ない感じなので、期待はしているルーパーです。

Glou-glou / loupé

これもblooper同様ループに対して様々なことをできるルーパーです。

多分ツマミの多さ的にblooperよりもより多くのことができるんだと思います。

ただ、サイズが大きいんですね。

私のボードのサイズ的に正直入る気がしないのです。

とはいえ面白いルーパーは試してみたいと思ってしまうので、一度は触ってみたいルーパーです。

Discomfort Designs / Iceland Spar

これも割と面白そうなルーパーです。

販売はReverbのみという新しい感じのメーカーですね。

ウォッチリストに入れてると向こうから値引きした額を提示してくるので少し驚きます。

気になるのですがスルーしてしまいました。どこかで触ってみたい。

Bastl Instruments / Midilooper

これはここまでに紹介してきたものとは少々毛色の違うルーパーになります。

今までのは音を録音していくものでいたが、これはMIDIメッセージを記録してループできるものになります。

ccやpcをループすることで曲の展開にグッと色をつけられるものです。

かなり面白いことができるだろうことはわかっているのですが、使いこなせるかどうか不安もある、そんな機材です。

でも一度試してみたい!という気持ちがずっとあるんです。

誰か持ってないですかね…?

最後に

これにてルーパーについてのお話はおしまいです。

昨今のコロナ禍で昔よりもルーパーに興味を持つ人が増えた気がします。

私がルーパーを主軸に据えた音楽活動を始めた頃と比べると面白いコンセプトのルーパーもグッと増え、実に楽しいデバイスになったと思います。

また、他のブログを批判したいわけではないのですが、

多くのルーパーについてのブログはどこにでも売っているようなルーパーについてしか書いてないものが多く、すごく浅く感じていたんですね。

そんなんじゃルーパーの面白さは伝わらないと思ってたんです。

なので自分で書きました。

もちろん私の稚筆で面白さを伝え切れているかと言われるとそんなことはないとは思うのですが、多分ここまでマニアックなルーパーの記事はなかなかないと思います。

ルーパーは本当に面白いです。

それを主軸にした音楽をやろうとすると沼るのですが、とりあえず一個持っておいて損はないです。できれば3個持ちましょう。

沼で待ってます。

余談ですが、大抵のルーパーには逆再生の機能がついています。

この機能を使った遊びを一つ。

ルーパーにマイクを繋ぎます。

適当な単語を発声しルーパーに録音します。

それを逆再生して聴きます。

聞こえてきた逆再生された言葉の音を覚えたら、その音を発声してルーパーに録音します。

それを逆再生して流します。

この時元の言葉の再現度が高かった方が勝ちです。

言葉というのは母音と子音があって、それが逆再生されるとまるで違う聞こえ方をするんです。

そしてそれを聴き取るのも、発声するのも思っている以上に難しいです。

そして子供は耳がとても良いので、大人よりも再現度が高かったりして驚きます。

結構楽しいので是非挑戦してみてください。

多分地味に盛り上がります。

それでは楽しいルーパーライフをお過ごしくださいませ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?