【雑記】「うまずして」と、音楽の属音(ドミナント)の話

政治ニュースの話から音楽の話へ。ちょっと飛躍かもしれませんが、自分の思うところを書きました。

(tootでの独り言をまとめた記事なので、くだけた言葉遣いをしています。)

「うまずして」

……なんか前後の話を軽く読んだら、上川さんは「みんなで良い政治家を生み出そう」という意味で言いたかったのかもと、見れなくもないのだが。

ただそれにしても、「みんなで生もう」と言えばよかったのであって、主語を女性に強調しなくても良かったんだよな。と思った。連帯感の強めかたとして違うんだなと思った。

誰もが何かを生みだせる、明日を生みだせる!っていう政治メッセージなんだとは思う……すごくがんばって好意的に読めば……。(たしかに、みんなでつくるみんなの社会であって、そういう意味では全ての人が生産者であって消費者に収まらないはず、というのは分かる。)

しかし、それにしても、男も女も誰でも、っていう当たり前のことなのに。「女だけど男を応援してます」「男だけど女を応援してます」みたいなことをあえて言う言葉の気持ち悪さ。

そこに性別の前提いる??? っていう疑問は常にあるし、言っていきたいよね。

『男性ならではの感性』といちいち言わない場面で、『女性ならではの感性』といちいち言うからおかしいという話と同様で。

※1

そこに性別を入れる必要がないのに、いちいち言うからおかしいのよね。

もっと言うなら、個を見ずに属性で語ろうとすることが、おかしかったんだよね。

「私とあなたの一票が必要です」と言えば良かったのに、変に連帯感を高めようとして、

〝女性である私と 女性であるあなたの〟一票が必要です、と言ってしまうから、属性化しすぎだってこと。

(※1)2023年9月の内閣改造。女性大臣の任命について、岸田首相が「女性ならではの感性を期待したい」とコメントしたことに、批判が集まった。

ちなみにこの時、女性を多く登用したように見せたがってはいたが、メディア露出が少ない副役以下の人事はほぼ男性だった。

〝属する〟とは期待に応えようと生きること

岸見一郎著書『つながらない覚悟』のなかで、

「属するとは期待に応えようと生きること」と書いてあって、※2

あぁ〜〜属音(ドミナント)のことね!!と思った。

(自分は音楽畑の人間なので……。)

(陣内先生のソルフェージュでもやったよね。

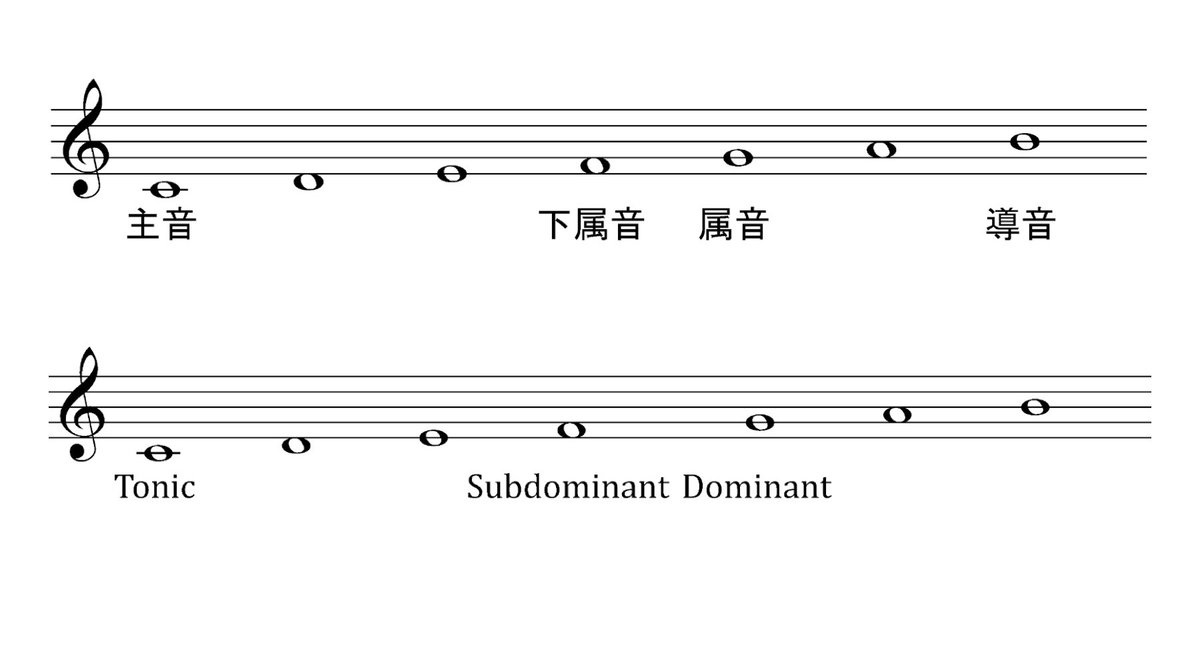

コダーイ・メソッドの移動ドだと、移調しても主音(ド)や属音(ソ)が常に分かる。これが分かると何でも歌いやすい。)

ハ長調でいうところのソ。

英語でいうとドミナント、和訳すると属音。

──属音と属和音は、主音であるドに向かおうとする。その期待感がはいるために〝ソ〟はキラキラして聞こえる。

必ず〝ド〟に向かうことを期待され、期待通りにしか生きないことを約束しつづけるものが〝属〟。

女性は産むという期待。子育てに属するという期待。

〝属性化〟ってすごいね〜。

たしかに属和音はキラキラして聴こえるんだよ。向かう方向が決まっていることは人間にすごいエネルギーを感じさせるんだよね。

人の期待に応えるように生きてる人はキラキラして見えるんだよね。

でも僕らはいま、切り離された個として、ひとりひとりが主体的に生きられる社会を期待している。

家父長性の期待にのみ応える人生がキラキラだった世代には、それが分からないのかもしれないと思った。

私たちはすでに、個々の人生においての主体を自分で決められるし、幸せを自分で決められる。自分で自分の幸せを決められるということが主体性ではないだろうか?

常に「誰かのため」に生きるということは、常に「誰かのせい」にしながら生きるということ。いつまでそんな生き方を続けるのか? とっとと卒業したほうがいいと思う。

属性化で人を判断しないでほしい 〝私の人生は私が決める〟考えることの訓練を!

属性化で私たちを決めつけられるとギョッとする。

あと、属性が仮にあるとしても、それは外から見るだけでは分からない。

外見で決めつけるのは失礼だし、外側から中身を想像するのはもっと失礼だ。電車で隣り合ったひとの生殖機能をいちいち想像するなんてことは、普通に、良識のある人ならしないでしょう?

女性っぽい見た目だからといって「この人に女性器ついてるかしら」なんていちいち想像してたら気持ち悪いと思うが……。「うまずして」発言はそういうのと同種の気持ち悪さも含まれていたと思う。

……ちなみに下属音サブドミナント(ハ長調でいうところの〝ファ〟)は、属音に向かう特性をもちつつ、ドレミファソのなかでは唯一の〝広がり〟を感じさせる音だ。

広がるってことは、少し離れるということで、ドレミソに対してすこし離れた目をもって独立してる感じがするのが〝ファ〟。

でも英語にすると「sub-dominant」なんだぜ?

すごくない?!

Domにsubmissive(服従)する音なんだぜ ほほーーん……! (オタクが過剰反応してしまう用語)

(dom、subっていうのは、いわゆるBDSMなどでいうところの、支配性、服従性。)

場面的に強い支配力をもっているドムこそが、実は期待に隷従するしかない存在で、サブには需要を広げて離す力があるっていうのはめちゃくちゃ面白い。

期待に一丸となって向かっていくエネルギー(属)

↕️

離れることのできる開かれた目(下属)

この対比。どちらが強いとか弱いとか、明るいとか暗いとか、じゃないんだよね、本当は。

ソルミゼイション(階名唱法)では、音階ごとに各音のもつ性格とそれぞれの気質を考える。そしてその指導は、自分の頭で考えられる力をつけてあげるという指導。

自分で判断しながら歌う力は、その人の音楽人生をず〜っと助けてくれる。

エネルギーが集約される音だからといって強く歌えばいいわけじゃないし、小さい音でもはっきりと性格を表すことがある。

前後と全体の文脈を把握することで、部分部分が見えてくることもある。個々のケースをしっかり見て、考えて、やり方を選ぶということが必要だ。個々で考える習慣をつける、個々で考える訓練をしなければいけないのだ。

表現のレパートリーが乏しいと、強弱や明暗の説明だけで音楽を片づけようとしてしまい、そうなるといちいち安易に興奮しすぎる。感情的な高まりや連帯感に酔うこと、酔うという安心方法に依存しすぎると、人間的な活動がかえって損なわれるのはそういうところだ。

(※2)岸見一郎『つながらない覚悟』php新書

私たちは子どもの頃から「人間関係は大切にしよう」と教え込まれ、つながりを結ぶことが強制されることもある。しかし、人とつながるとはどういうことなのかがよく理解されていない。

「私」を失わないためには、孤独を恐れてはいけない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?