【神社の世界】#49 南禅寺

2020年

令和2年10月30日

南禅寺

京都東山の南麓にある臨済宗大本山"南禅寺"は、京都五山の別格として知名度抜群の禅寺です。

京都検定3級の息子をガイドに、のんびりと二人で参拝してきました。

国宝、重要文化財のほか、明治土木遺産、サスペンスドラマ撮影地、湯豆腐懐石など、とにかく話題満載のお寺です。

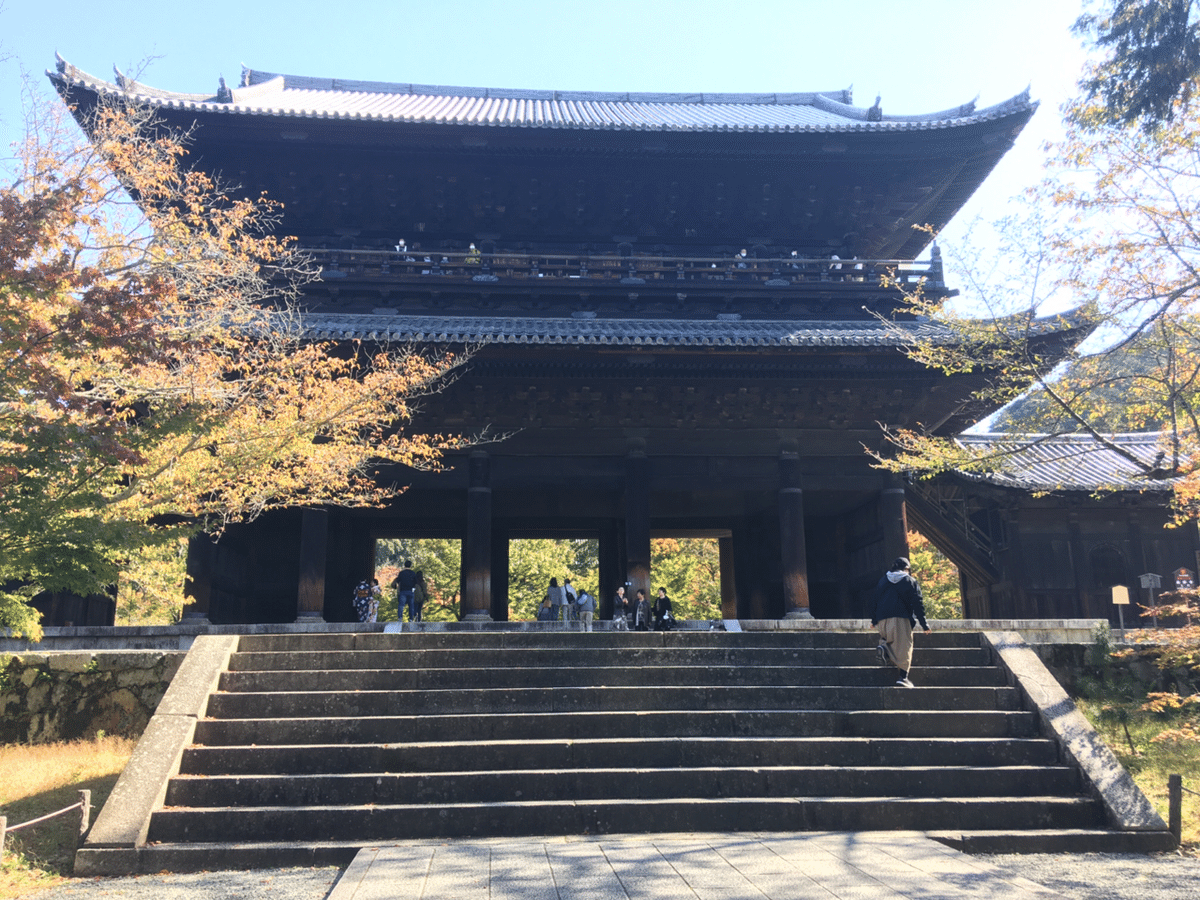

「絶景かな」の三門

南禅寺の入口は、国指定重要文化財の巨大な木造建築、三門(山門)が迎えてくれます。

石川五右衛門が歌舞伎で「絶景かな!」と見栄を切る場所が、ここ南禅寺の山門です。靴を脱いで拝観料を払って、急な階段を二階へ登ると、まさに絶景が待ってます。南禅寺から西方、京都の中心である御所方面の街並みが一望できます。はたして当時、ここまで高い建築物が他にあったのでしょうか。

また、二階の屋内には仏像、徳川家康像、狩野探幽の作品などのお宝が収まっています。

方丈(国宝)

山門を過ぎて、本堂の奥まで行くと、"方丈"と呼ばれる立派な日本建築が登場します。

方丈とは、鴨長明"方丈記"の方丈もそうですが、僧侶が修行する簡素な庵、或いは、住職が生活するための建物を意味するそうです。ただ、南禅寺の方丈は特別です。京都御所の"清涼殿"を移築したとされる最高級の建築物で、国宝となっています。

拝観料を払い建物に入ると清々しく襟を正す気持ちになる素晴らしい空間が広がっています。狩野派の襖絵、小堀遠州の枯山水、苔庭、ピカピカに磨かれた板張りの床、欄間の設え。皇室、徳川幕府の威光が随所に見られて圧倒されます。

水路閣・琵琶湖疏水

次に、方丈を出て、煉瓦アーチ造りの水道橋"水路閣"を見学します。中世鎌倉の世界に近代明治がタイムスリップして飛び込んでいます。初めは違和感を感じたものの、しばらく散策していると意外に馴染んできます。時を重ねたレンガは、禅寺にさえ調和するものですね。コンクリート構造物では、こうはいかない気がします。

サスペンスドラマ

南禅寺水路閣には、観光客がたくさん集まって、思い思いに写真撮影しています。おそらく、観光客のほとんどは、テレビドラマロケ地の聖地巡礼ではないでしょうか。京都が舞台の山村美紗サスペンスには、ここ南禅寺水路閣は欠かせません。

琵琶湖疏水

水路閣は、幕末・明治期に荒廃した京都の復興プロジェクトとして整備された"琵琶湖疏水"と呼ばれる水路の一部で、今でも、琵琶湖から京都へと水が流れ続けています。

水路閣の下流側には、琵琶湖疏水記念館やインクライン(疏水を行く船を運ぶための急傾斜軌道)が無料で見学出来ます。特に疏水記念館は、東京奠都(てんと)にまつわる歴史や京都の都市計画、土木技術を無料で学べる充実した資料館です。

臨済宗・京都五山

日本仏教の流れ

日本仏教の歴史は、大きな変革期が3回あります。

①仏教初伝来

飛鳥時代の法隆寺、東大寺、聖徳太子

②遣唐使による密教伝来

平安時代の空海と最澄

・真言宗(空海、高野山金剛峯寺)

・天台宗(最澄、比叡山延暦寺)

③鎌倉仏教の開花

比叡山から全国へ、庶民へ

・臨済宗(栄西、建仁寺)

・曹洞宗(道元、永平寺)

・浄土宗(法然、知恩院)

・浄土真宗(親鸞、本願寺)

・時宗(一遍、清浄光寺)

・法華宗(日蓮、久遠寺)

臨済宗は、比叡山延暦寺で修行した"栄西"によって伝えられた禅宗で、特に武家の権力者に広がりました。室町幕府、江戸幕府の権力の下、京都五山、鎌倉五山といった立派な寺院が造られていきます。

京都五山

京都にある立派な臨済宗寺院のTOP5(天龍寺、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺)を京都五山といいますが、南禅寺は、"五山の別格"とされています。理由はよくわかりませんが、時の権力者が色々と思案したんでしょう。

塔頭(たっちゅう)

南禅寺を出て、湯豆腐懐石店周辺を散策すると、立派なお寺がまだまだ建っています。

禅宗寺院では、弟子達が師を慕って建てた脇寺を塔頭(たっちゅう)と言うそうで、南禅寺には12寺あるようです。神社でいうと摂社や末社のようなものでしょうか?

塔頭の一つ、金地院(こんちいん)に立ち寄りました。小堀遠州作の枯山水庭園や苔庭が静かに佇んでおり、観光客も少なく超穴場です。金地院の住職が間接的に知り合いだったので拝観しましたが、ご挨拶は遠慮してしまいました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?