ピストン和声 23ピストン「非ドミナント和声ー7の和音」

ピストン和声500ページ超をド頭からコツコツやってみようのシリーズです。

アメリカの音楽教育で最も広く使用されており、音楽理論の理由や背景についても記載された大変読みやすい理論書です。

今日は「非ドミナント和声ー7の和音」についてです。

非ドミナント和声とは?

ドミナント和声は慣用期に重要な位置を占めていたもので、それ以外の非ドミナントな和声(副7の和音)は非和声音による偶成和音として現れるのが一般的でした。19世紀になって、それらが独立の和音として使用されるようになりました。

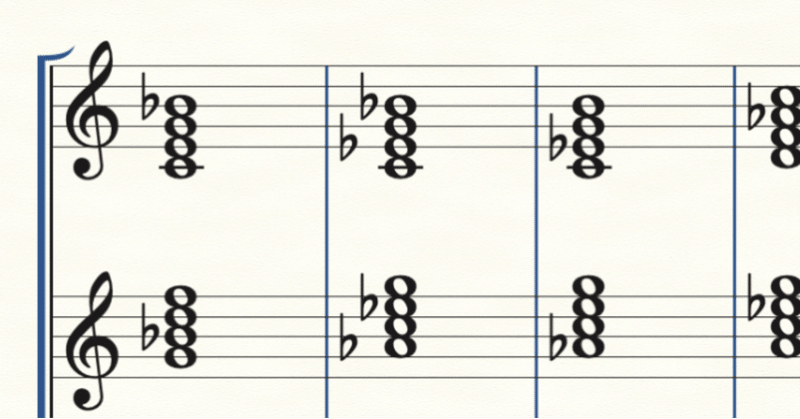

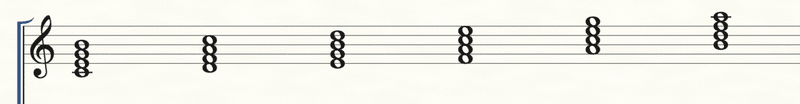

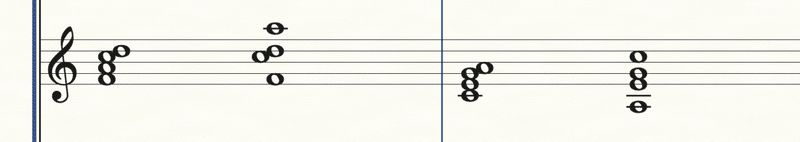

長音階から形成される非ドミナント型和音は以下です。

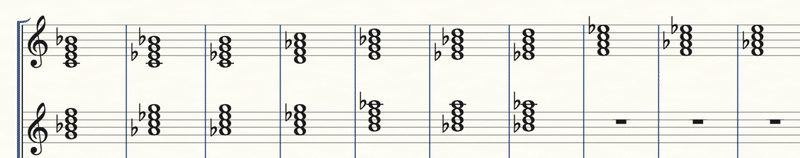

短音階から形成される非ドミナント型和音は、混合旋法型も入れるとかなり多くあります。

属7と副7はどちらも4度上の和音へ進み、第7音は2度下行することが慣例ですが、ⅣとⅥは完全4度上が音階外の音なので例外的な進行をし、長7音度の場合は根音へ上行する倚音として現れることも多くあります。

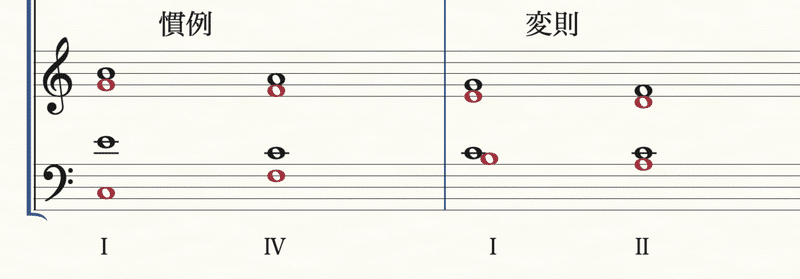

Ⅰ上の7の和音

Ⅳへ解決するのが慣例です。

多く見られる変則的な解決はⅡへの進行で、根音が保留されてⅡの第7音になります。

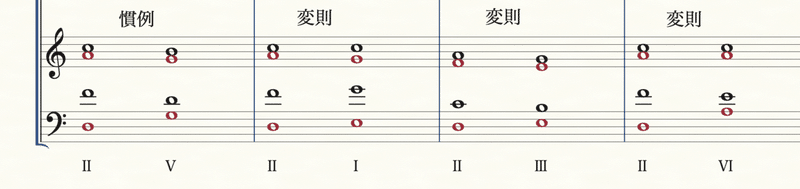

Ⅱ上の7の和音

Ⅴへ解決するのが慣例です。みんな大好きツーファイブです。

変則的な解決はⅠ、Ⅲ、Ⅳ、2次ドミナントへ進みます。

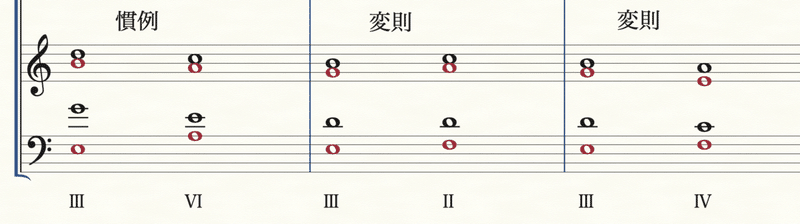

Ⅲ上の7の和音

Ⅵへ解決するのが慣例です。

変則的な解決はⅡ、Ⅳ、2次ドミナントへ進みます。

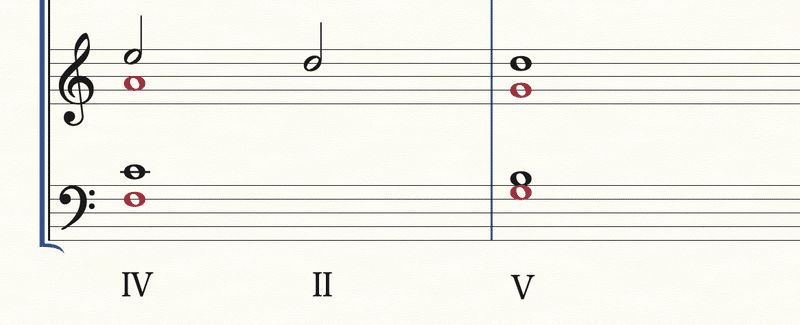

Ⅳ上の7の和音

Ⅳの解決はⅦへは進まず、多くの場合、第7音が下行してⅡとなり、次にⅤへ進みます。つまり、第7音は倚音と考えられます。

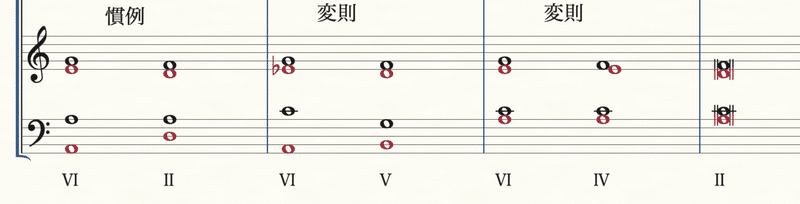

Ⅵ上の7の和音

Ⅱへ解決するのが慣例です。

変則的にはⅤやⅣを経由してⅡに進行することもあります。

Ⅶ上の7の和音

一般的には根音省略の属9ですが、Ⅲへ進むときには非ドミナントとしての性格を帯びます。

転調

非ドミナント型の7の和音は、ドミナントのように一つの調を強く暗示することがないので、転調の際の軸和音としてよく使われます。

付加6度としての解釈

ⅡとⅥ上の7の和音、それぞれ付加6度のⅣとⅠに解釈されることがあります。

これは音の配置や前後の和声によって、どちらに解釈するべきか変わってきます。

次回

次回は「9、11、13の和音」に関するお話です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?