ピストン和声 16ピストン「2次ドミナント」

ピストン和声500ページ超をド頭からコツコツやってみようのシリーズです。

アメリカの音楽教育で最も広く使用されており、音楽理論の理由や背景についても記載された大変読みやすい理論書です。

今日は「2次ドミナント」についてです。

2次ドミナントとは?

ある調の主和音でない和音をトニックと見立てて(トニック化)、ドミナントを構築した和音を2次ドミナント(付属和音、挿入和音、借用和音、副Ⅴ)と言います。

2次ドミナントは和声的色彩を豊かにする非常に重要な要素です。

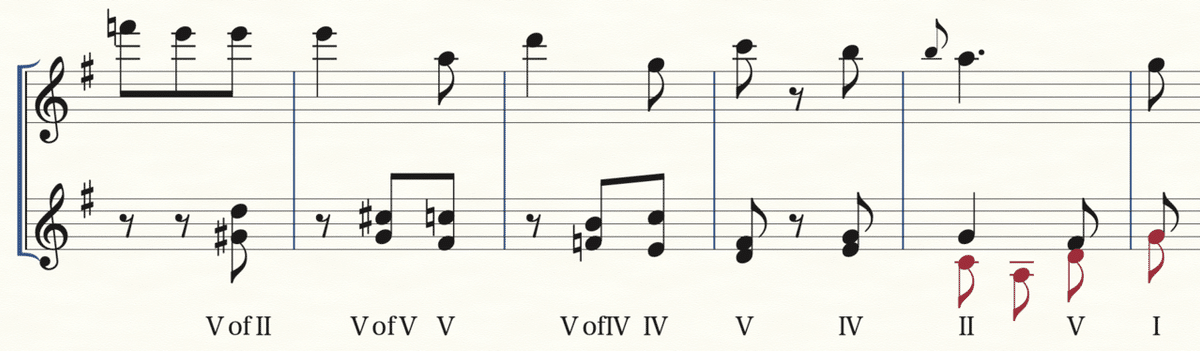

以下にC durの長旋法、短旋法における固有3和音と、それらに結びついている2次ドミナントを例示します。2次ドミナントを採用することで実に多くの和声展開ができることが分かるかと思います。

ⅡのⅤ

第2音度を主和音とした2次ドミナントです。

短旋法のⅡは減3和音となり主和音となりえないので、短旋法では2次ドミナントも用いません。

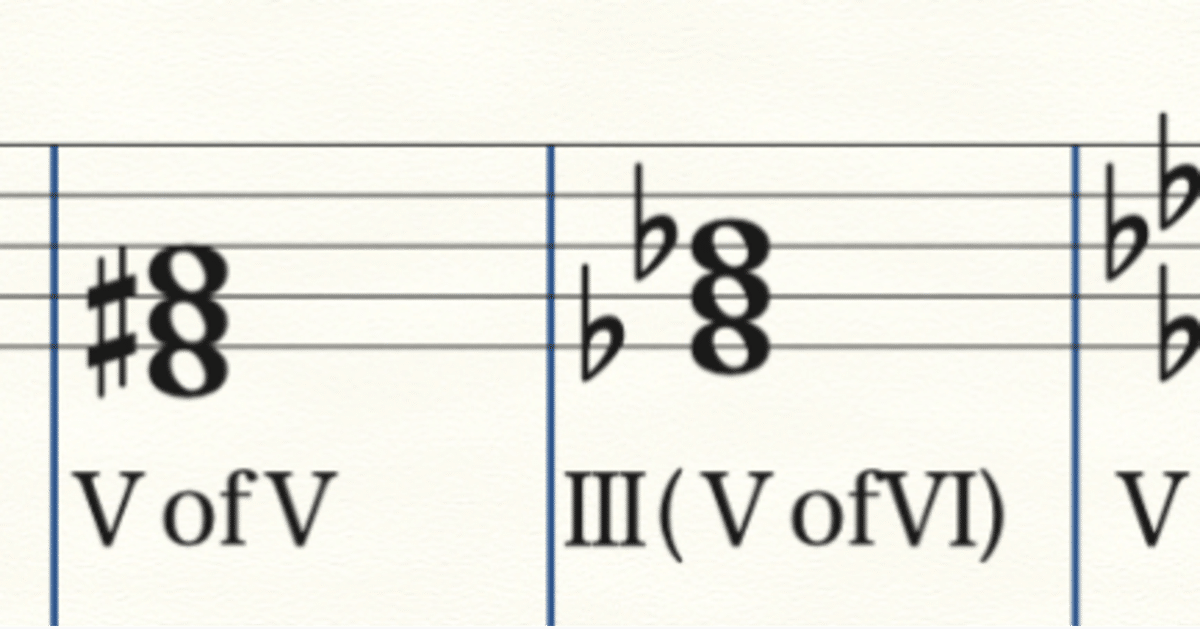

ⅢのⅤ

第3音度を主和音とした2次ドミナントです。

長旋法でも短旋法でも使われます。長旋法では2つの変異が必要になります(C durの場合、シレファ→シレ#ファ#)。

ⅣのⅤ

第4音度を主和音とした2次ドミナントです。

長旋法の場合、元の調の主和音となるので、7度を加えて2次ドミナントを強調することが多いです。

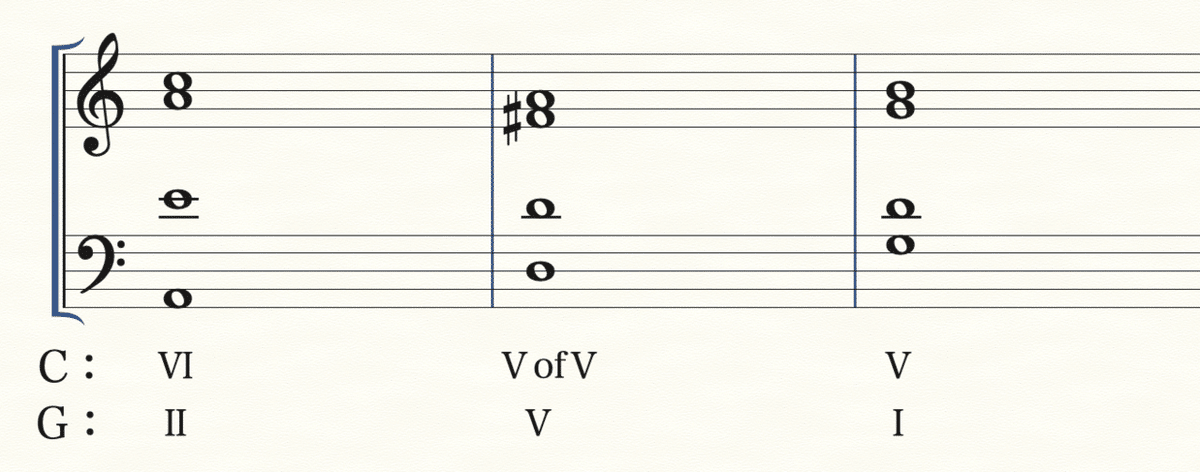

ⅤのⅤ

第5音度を主和音とした2次ドミナントです。

半終止を形成する場合などにもよく使用されます。

ⅥのⅤ

第6音度を主和音とした2次ドミナントです。

長旋法の場合は、導音を形成するために属音が半音階的に高められます。

ⅦのⅤ

第7音度を主和音とした2次ドミナントです。

導音は一時的にも主音となりえないので、下行の旋律的短音階の第7音度のみトニック化できます。

2次ドミナントを導入する簡単で自然な方法は、その前に2次トニックの調において固有和音として解釈できる和音をおくことです。

対斜

半音階的な関係が2つの異なる声部間に見られる時、それは対斜と呼ばれて、一般的に避けられます。

次回

次回は「変則的な解決」に関するお話です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?