ピストン和声 28ピストン「他の半音階的和音」

ピストン和声500ページ超をド頭からコツコツやってみようのシリーズです。

アメリカの音楽教育で最も広く使用されており、音楽理論の理由や背景についても記載された大変読みやすい理論書です。

今日は「他の半音階的和音」についてです。

増5の和音

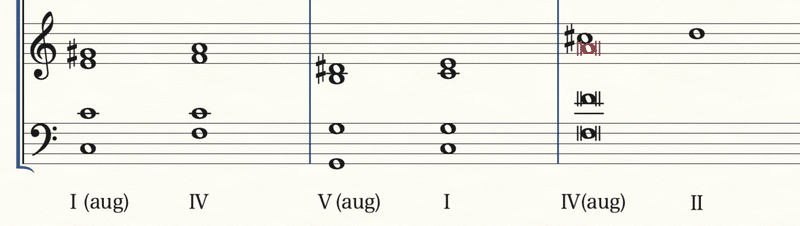

Ⅰ、Ⅳ、Ⅴで、第5音度が上方変位された増5の和音が見られることがあります。

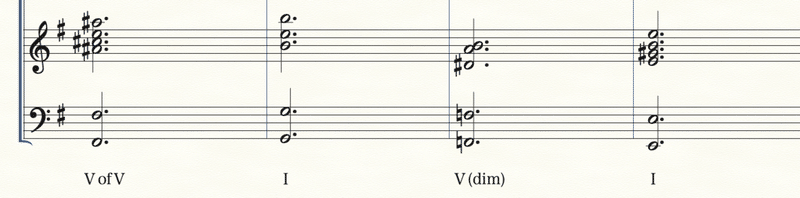

Ⅰの第5音度が上方変位された例は以下です。

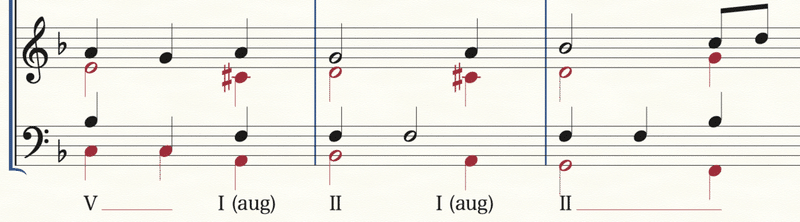

Ⅴの第5音度が上方変位された例は以下です。

第2音度が上方変位された音は長3度へ解決されるので長旋法を示唆します。

Ⅳの第5音度が上方変位された和音は、ほとんどが倚和音として現れます。

減5の和音

第5音度の下方変位はドミナント和声に見られます。

第5音の上下変位

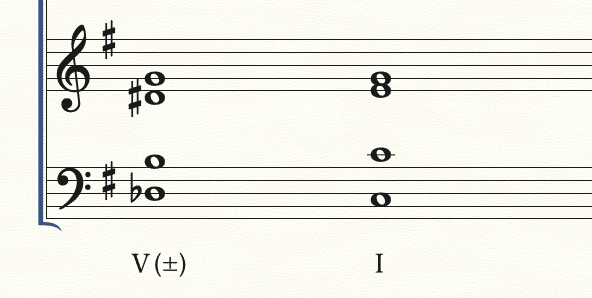

変位和音の中にある構成音が上下へ変位されることもありえます。多くの場合はドミナント系の和音が元で、増5と減5の2つの効果を併せ持ちます。

実はこれ、最近イキスギコードとかBlackadder Chordとか言われているやつと同じですね。

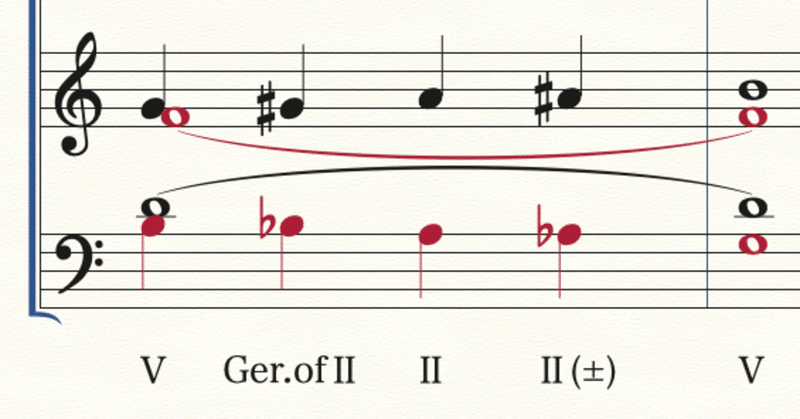

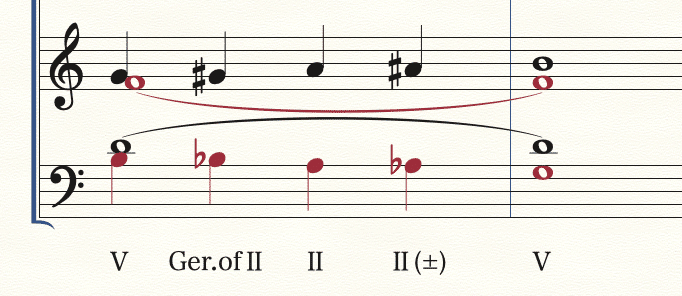

第5音度の上下同時変位は、上主和音においても現れることがあり、これは慣用期に愛好されたオムニバスと呼ばれる半音階的な進行を、和声的に説明する場合に役立つときがあります。

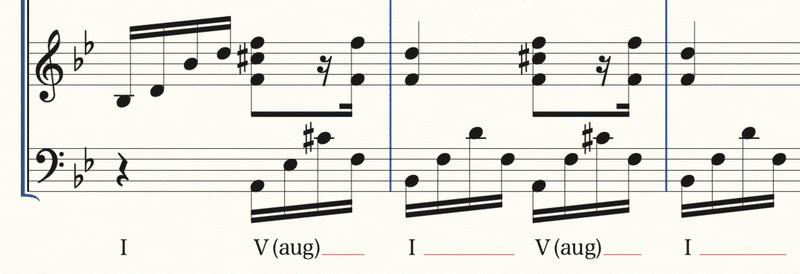

倚和音

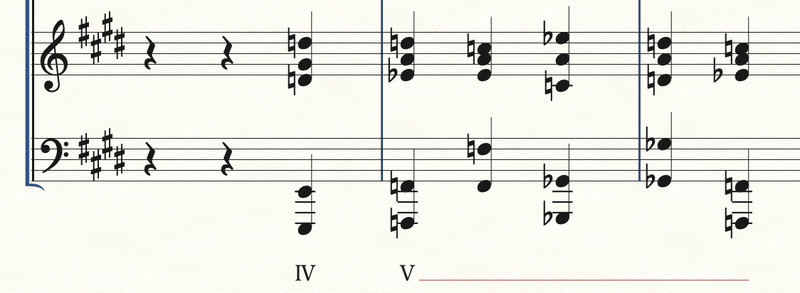

倚音が複数発生している場合は、倚和音と呼ばれます。

倚和音は、ある和音の一部もしくは全部の構成音を半音上下させて、それらを導音として用います。

次の譜例では、最初の和音の根音と第3音が上方変位されて、次の和音への導音として機能します。

次回

次回は「和声法の歴史的考察」に関するお話です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?