日本でもっともチルな島、能古島。「チル」という言葉を選んだ理由を解説します。

はじめに

この記事は、新しい働き方LABが実施する研究員制度における指定企画「離島DX」において、企画全体のコンセプトが決まるまでの流れをまとめたものです。筆者がブランディングディレクターとして、プロジェクト実施中に出てきたメンバーの意見や考えてきた思考をまとめました。コンセプト作りの一例として誰かの役に立てると嬉しいです。

概要

2022年10月28日、福岡ワーケーションフェス2022の2日目が開催されました。舞台は福岡市西区能古島。この島のDXにおいて私たちが立てたコンセプトは「日本でもっともチルな島、能古島。」です。おかげさまで200名以上の参加申込が集まり、フェリーの臨時便が出るほどの大盛況の内にイベントは終了しました。新しいブランディングの一歩を踏み出したこの企画のコンセプトがなぜ「チル」という言葉になったのか、そのプロセスを今から解説します。

そもそも「チル」とは?

言葉としての「チル」

そもそも「チル」とはどういう意味か知っていますか?実用日本語表現辞典にはこのように記載されています。

チル(chill)は心身のリラックスした状態を指す意味で用いられる俗な表現。「のんびり」「まったり」「癒やし」などと言い換えられる。 形容詞的に「チルい」と表現する場合もある。

私個人の意見としては、逆にいうと「せかせか」「ざわざわ」「刺激(熱狂)」の対義語とも言えるのではないかと考えています。

イメージとしての「チル」

元々は音楽のジャンル「チルアウト」としての印象が強い方もいるのではないでしょうか?語源としては、英語の「冷やす」。クラブなどで踊り疲れた人が少しフロアを離れて静かにクールダウンするようなイメージですね。現在では、それが転じて「チルい」や「チルする」のような使われ方をすることが増えてきました。特に20代中盤までZ世代を中心に使われる傾向にあります。

具体的にはこんな行動が挙げられるのではないでしょうか。

・美味しいものを味わって、ゆっくり食べる

・動物と触れ合う

・ハンモックに揺られる

・静かな場所で読書や映画鑑賞をする

・花火をする

・ぼーっとシーシャ(水タバコ)を吸う

伝えたい世界観

つまり私たちは能古島が「静かで」「穏やかで」「まったりできる」場所である、と言うことを「Z世代を中心とした20代から30代」に伝えることを目指しました。海外に行かなくても都心部から1時間もかからずにたどりつける最高に「チルい」場所があること。それを伝えることを目標に、この言葉を選んでいます。

「チル」にたどり着くまでのプロセス

現状の洗い出し

私たちが初めて能古島を訪れたのは、2022年3月のこと。まずは、この島が抱えている課題の整理から始めました。

すべてのデータを公開することはできませんが、全盛期と比較して、住民だけでなく観光客も半減していること、そして、住民、観光客ともに20代~40代が減っていることがわかりました。さらに、この2つの問題は、自然に回復する見込みがほとんどないという厳しい現実にも直面しました。

この時点で既に「若い層」をターゲットにすることが重要だという認識は出来上がっていました。わかったのは、悪いことばかりではありませんでした。実際に足を運んだからこそ、姪浜駅からバスとフェリーを乗り継げば約20分で到着するというアクセスの良さを発見しました。

まずはたたき台としてここまでの情報を持った状態で、約10名の企画リーダー陣が集まって現地にて現地調査を行いました。

課題の確認

上記の内容+現地視察+住民の方々との意見交換会を経てブレストを行いました。そこで見えてきた課題は以下の通り。

やはり島には20-40代が圧倒的に不足している。

とはいえ、観光=マナーが悪い人がハイシーズンだけ押しかける、という 悪いイメージが住民の中に若干ある。つまり誰でも来てほしいわけじゃない。

島民の多くは島の西側に、観光資源は東側に集中している。

一方で観光客が増えることが、住民の生活の満足度を上げることに繋がる。(観光で島に入った収益が、インフラやサービスの向上に充てられている)

同時に、可視化できていなかった島の魅力、資源もどんどん発掘できました。

静かで集中できる環境と快適なWi-Fi(ヴィラ防人)

まるで東南アジアのようなオリエンタルな雰囲気(キャンプ村)

対岸に夜景の見えるビーチ(キャンプ村)

フルーツを中心とした特産品

これらを整理して要件定義を実施します。私たちはまずターゲットの設定を行いました。

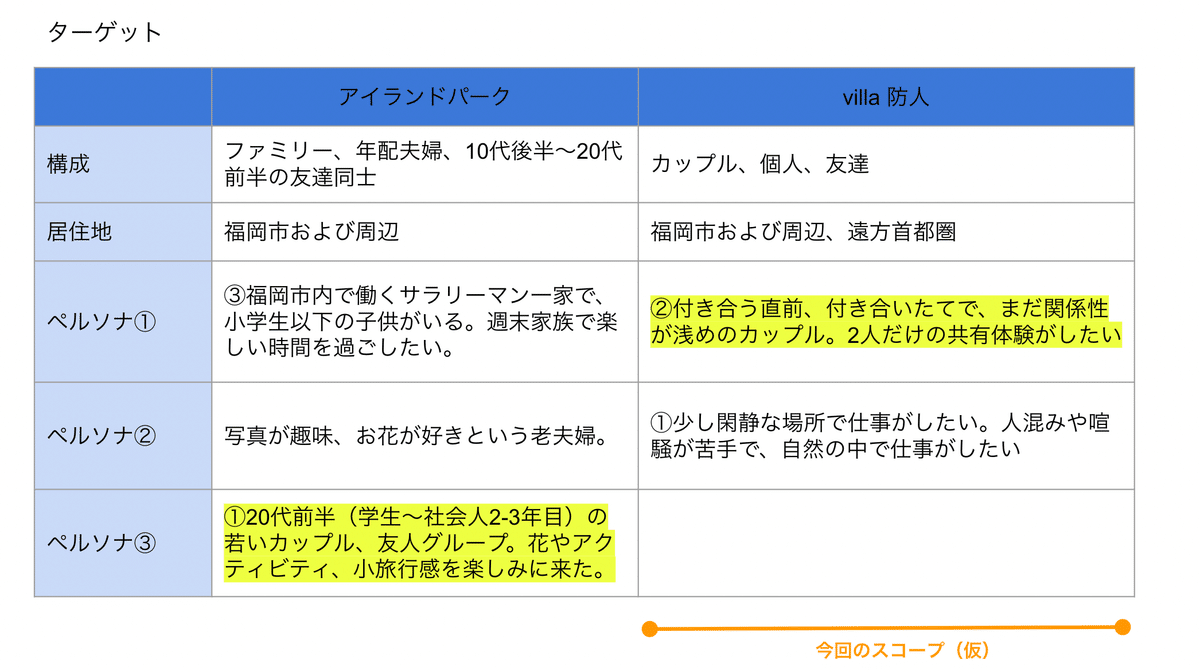

ターゲットの設定

ここまでの内容を総合してターゲットを「22-32歳/マナーの良い/穏やかな時間を求める/リモートで働ける人」と設定。そこから、目的/手段/成果の定義に取り掛かりました。

「目的/手段/成果」の定義

目的を整理する上で、重要なのは前提条件の理解です。

能古島の場合は

このままだと、住民も観光客も自然に増加する可能性はあまり見込めない。

↓

観光客が増えることでアイランドパークの収益がUPする。

↓

ただし増えた観光客のマナーが悪いと住民の理解を得られないので、本当に能古島を大切にしてくれる観光客が増えることが重要。

↓

地域インフラへの投資が増えて住民の満足度が上がる。

島に来た人が「また来たい」と思ってくれてファンになる。

上記の内容を整理するとこうなります。

観光によってアイランドパークの収益UPを行い、

地域のインフラ改善を目指す

(ただしマナーの悪い観光客が来る可能性は最大限下げる)

ここでまず、ゴールが「アイランドパークの収益UPによる地域のインフラ改善」と定義できました。そして条件は「マナーの悪い観光客が来る可能性を下げること」。ここまでにターゲットとゴールが決まって、あとはそれをつなげる仮説を作ればいい。そのためには条件の解像度を上げることと、島の魅力や資源を整理して、条件を満たすコンセプトを考えることが必要です。

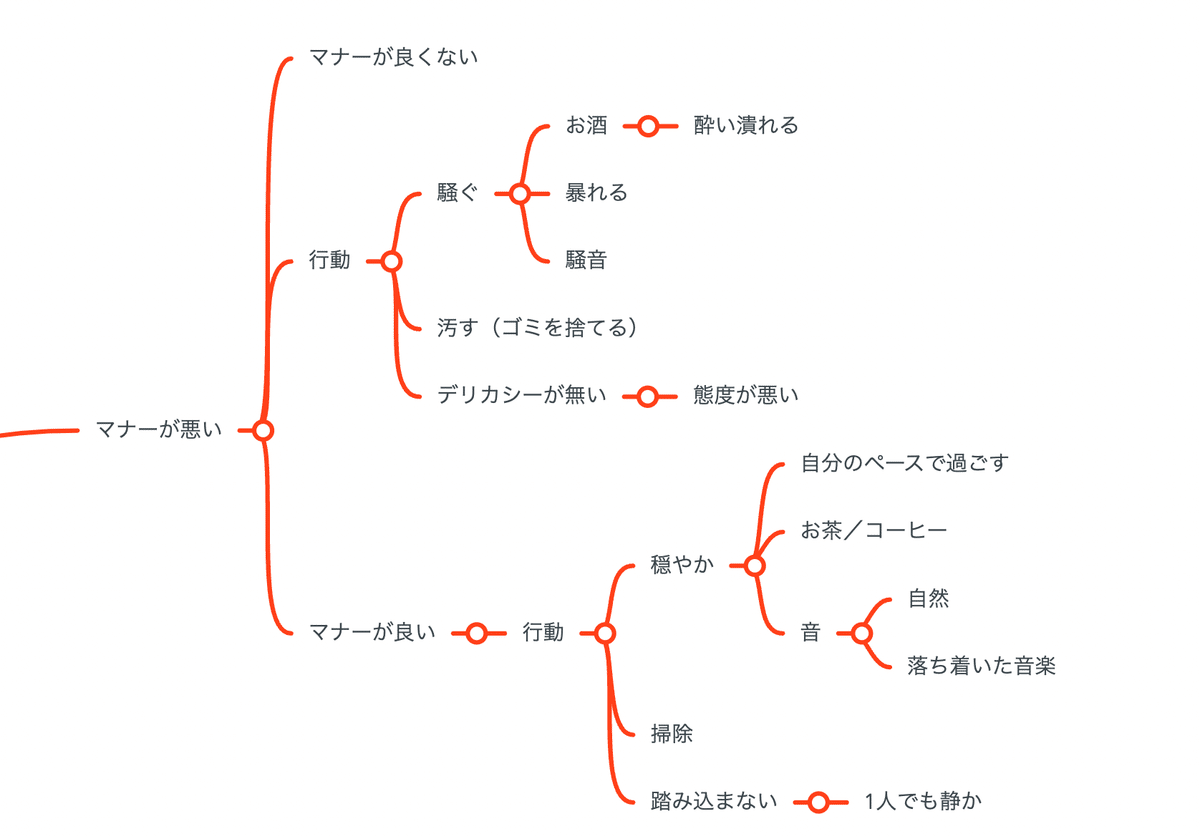

マナーの悪い観光客が来る可能性を下げること

まずはこの条件の解像度を上げていきました。

解像度を上げるときは、具体化、言い換え、対義語の確認が効率的です。今回の場合は、対義語を具体化していく過程でなんとなく仮説が出来出しています。

次に、上記の「マナーが良い」を満たせる魅力や資源を整理しました。

魅力や資源の整理は、具体化→発散→抽象化→具体化、のループを回し続けるのがおすすめです。自分がその場にいたら、その人だったら、何を感じて何を求めるか、に落とし込めれば大体実現できます。

今回はこの時点で、キャンプ村を中心とした「チル」な雰囲気をちゃんと示せれば人に伝わるのではないか、という仮説が出来上がりました。

この辺りからはブレストも終わって、みんながご飯を食べてお酒を飲んでいる間に、ひたすら頭の中を整理してはまとめる、ということを続けていました。結果最初にできたコンセプトがこちらの4枚です。

なぜカタカタになったかはきっと根岸さんがどこかで話してくれるはず。

前に進んだポイントでした。

今回は「穏やかな時間を求める観光客の誘致」に目的を設定できたことで一気に内容がまとまっていきました。

アイランドパークの売上を上げたい→閑散期を埋めるのが最短!→人が少ないから穏やかな時間を作りやすい。

そのためには、まず来てもらってこの島の魅力に触れてもらおう→ワーケーションフェスやろう!

こんな感じでどんどん埋まっていきました。

ちゃんとみんなHappy?

次に確認したのは「関わる全員がハッピーかどうか?」です。

今回は全員がハッピーになれる仮説がちゃんとできました。

住民→地域のインフラが改善される。そのさきに人が増えるかも

行政→新しい地方創生、地方DXの実証実験ができる

アイランドパーク→閑散期の収益UP

観光客→新しいお気に入りスポットと出会える可能性

プロジェクトメンバー→行政と関われる大きなプロジェクトの実績+やりたいことの実験

ここまで出来ると、あとはこれを磨き上げる工程に入ります。

「チル」という言葉の狙い

「チル」は島全体のセンターピン

なぜみんながハッピーなのか?

島全体の課題のひとつひとつに、それぞれの立場や想いがあります。

だからどれも不正解じゃない。多くの地方創生は「平等」に尊重・忖度しようとするので、結果的にうまくいかない。まんべんなくではなく、そのなかでセンターピン(ひとつ倒せばあとはみんな倒れる)を倒せば周りも倒れる。さまざまな視点から考えたセンターピンが「チル」という言葉だったのです。

何もないことに価値を見出す

能古島は離島です。

信号はありません。

コンビニもありません。

もちろん、Uberも来ません。

つまり、圧倒的に選択肢が少ないのです。

食事にしても、買い物にしても、観光にしても、本当に選択肢が少ない。

これを言い換えるとどうなるか。

「圧倒的に余白が多い」とも言えるのではないでしょうか?

つまり、空いた時間を使って、自分なりの過ごし方を模索できる。

何もしない、という選択肢すら、割と簡単に選べる。

そんなことを考えながら、能古島のコアバリューをみんなで整理していきました。

この辺りで「チル」をキーワードにしたことが間違いじゃなかったなと、確信を持って動いています。

そして10/28に、ワーケーションフェスが無事終了しました。これからも能古島で何ができるか、模索しながら走っていきたいと思います。

ここから先は、今回改めて感じた「コンセプト作りのポイント」です。

コンセプトは「願い」

「みんなが幸せになってほしいVSターゲットを絞り切る」

と言う矛盾の乗り越え方

今回一番思い知ったのがこれです。本当にこのコンセプトで伝わるのだろうか?何かを蔑ろにしていないだろうか?ということを常に自問自答していました。同時に、ターゲットを絞らないと誰にも伝わらない、なんの意味も価値もない内容になることも多い。そうなるとどうなるか?誰にも価値が伝わらず、結果的に誰も幸せにならないんです。だからターゲットは絶対にちゃんと絞った方がいい。ただしその先に関わる関係者ができるだけ幸せになる未来が作れる手段を選ばなくちゃいけない。合う、合わないはあるから全員を満足させることは出来ないけど、誰に満足してもらえる場所で、何を提供できるかは過不足なく最大化すべきだなと感じました。センターピンを狙いに行くことが重要。

大切なのは要件定義

そのためにも大切なのが要件定義。誰を中心に置いて、何を届けるか、はぶれちゃいけない。言葉選びひとつとっても、デザインや写真のどれをとっても、誰に、何を届けるかは端々まで意識し続ける必要があります。そのための判断基準が要件定義。この後に掲載するデザインガイドや動画も、その観点から作っています。SNSの運用もその観点を大切に進んでいます。

おまけ

クリエイティブもコンセプトを軸に。過剰な期待を煽らずに。

おまけに、デザインガイドの一部とコンセプトムービーを掲載しておきます。

少し意図的に青を暗くして「海」のイメージを重視しました。

ターゲット世代を明確に絞って刺しに行ったポイントです。

コンセプトムービー。BGMはAI作曲サービスのSOUNDRAWで制作した曲に、動画編集ソフト上でローファイフィルターとリバーブのエフェクトを活用してちょっと質感を変えてあります。カラーは全体的に青味を強めに、緑の色がちょっと東南アジア感を感じてもらえそうな色味に調整しています。

筆者紹介

シモカタセイジ

合同会社PUT代表

Livelooks studio

新しい働き方lab和歌山コミュニティマネージャー

ランサーズ認定ランサー(2020年度クリエイティブディレクター部門受注額1位)

1982年生まれ 和歌山県出身

10代でプロミュージシャンを目指すも夢破れ、その頃から趣味でデザインを始める。アパレル→全国展開のインテリアショップのマネージャー→住宅営業(副業カメラマン)→事業立上の請負人というキャリアを経て独立し、ブランディングとクリエイティブ、DXを中心に活躍中。今までに携わったロゴデザインは100件以上、ブランディングのクライアントは個人から上場企業まで幅広い。最近は動画配信と映像制作の分野にも活動の幅を広げている。

お仕事のご相談や何かしらのお問合せはLancersかtwitterのDMからいただければ嬉しいです。

twitter

Lancers

あとちょっとだけ宣伝。

途中で使っているマインドマップは、全てMindMeisterで作成しています。マジで使いやすい。このソフトないと仕事にならないレベルです。

そんなこんなで、長文お読みいただきありがとうございました。

では、能古島か次の離島で、またお会いしましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?