「実力も運のうち 能力主義は正義か?」感想(挫折しそうな本を読み切る方法)

こんにちは、Shihoです。

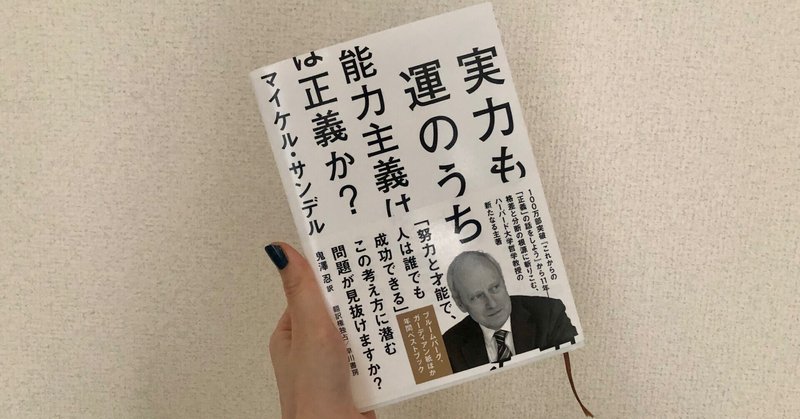

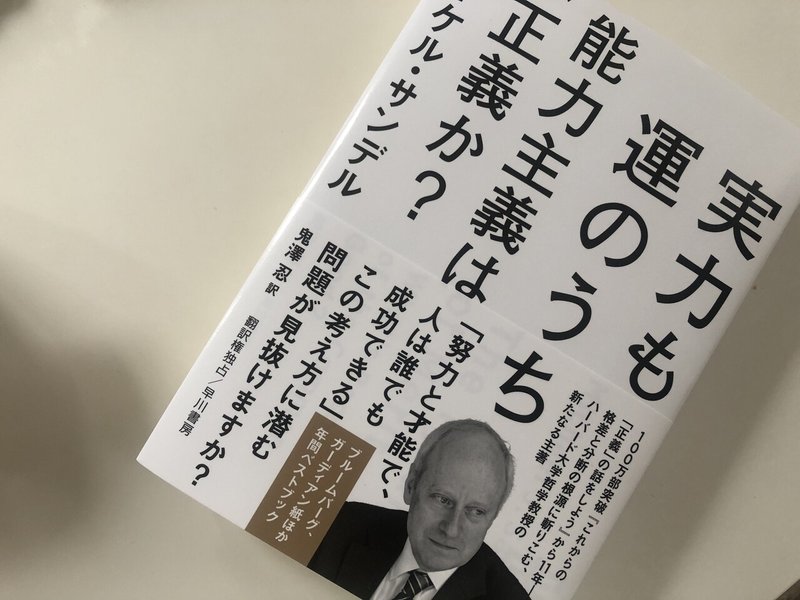

GWいかがお過ごしでしょうか。せっかくの連休、ということで張り切って読んだのが、マイケル・サンデルの新著『実力も運のうち 能力主義は正義か?』です。

『これからの「正義」の話をしよう』で有名になったハーバード大学哲学教授・マイケル・サンデルの本です。テレビでその内容がシリーズ物として放送され、話題となりました。

よく知られているのは、例えばトロッコ問題でしょうか。レバーを引いて1人を殺すか、そのまま何もせずに5人を殺すか、といった倫理の問題。

わたしは大学生の時にたまたま動画を見て、「面白い!」と思って本も読みました。文庫本にもなって、手に入れやすくなっているので、興味がある方は是非。

「能力主義」とは

さて、いわゆる「作者買い」をしてしまった、今回の本はどんな話か。

今回は「能力主義」に焦点を合わせて話が展開していきます。

英語では、メリクトクラシーと呼ばれ、さてさて、能力主義とは何ぞや。

1958年にイギリスの社会学者マイケル・ヤングが提唱した言葉であり、ざっくりいうと、能力と努力によって得たメリットに基づいて、職業や収入などの社会経済的地位が決まる仕組みのことです。

メリットは英語なので、日本語に完全に訳すことはできませんが、本書の解説で紹介されていたのは、「(賞賛に値する)価値、長所、取りえ、美点、手柄、勲功、功績、功労」を表しているとのこと。

アメリカンドリーム的な発想を思い描くとわかりやすいと思います。貧しい家庭に生まれたけれど、努力を積み重ねたことで手柄をあげ、一発逆転・セレブになった!というのは、メリクトクラシーが浸透した社会でなければできないことです。

例えば、家柄といった本人の努力では変えることができないところで人生が決まってしまう仕組み(「属性主義」や「貴族制」)では、成しえないことですよね。

近代化が進むにつれ、メリクトクラシーの方がより好ましいと一般的には考えられてきました。何故ならそれは、平等だから。

・・・本当に?本当にそれは平等なのでしょうか?

本書では、能力主義に潜む問題を展開し、その歴史を詳しく掘り下げ、政治社会全体の「共通善」未来に向けてわたしたちがどうすればいいかが書かれています。

感想

正直、内容を理解するのが難しかったです。哲学というジャンルに慣れ親しんでいないから、というよりも、アメリカの文化といった背景を知っていることが前提にあるからでしょうか。

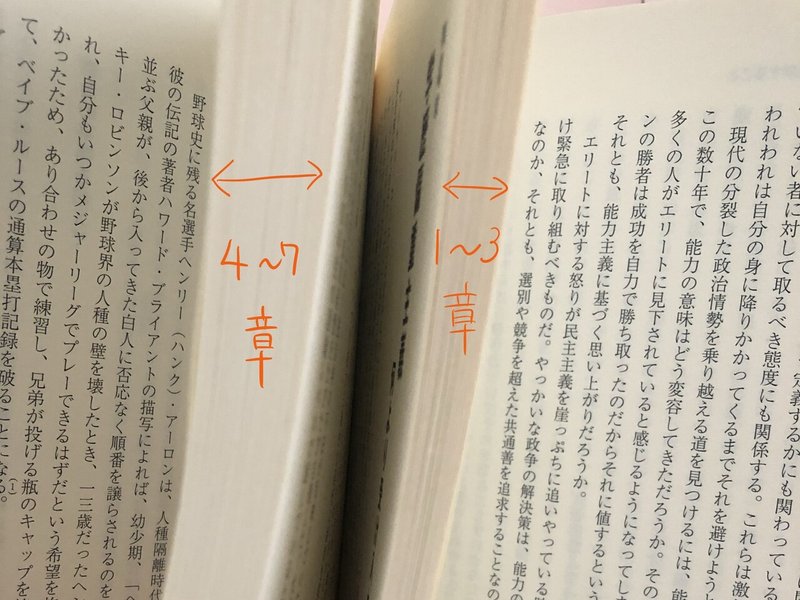

1章〜3章までは、それにプラスして、アメリカの政治問題や、資本主義といった経済学の要素もあって、ページをめくる手が止まることもしばしば。実際、いくつかページを飛ばして読み進めていました。

そうしてるうちに出てきた、学歴・教育に焦点を絞った「第4章 学歴偏重主義ー何より受け入れ難い偏見」や「第6章 選別装置」は読んでいて面白かったです。数年前は学生だったからか、自分にとって身近なテーマで考えやすかったこともあって、ここはスルスルと読み進めることができました。

なので、もしこれから本書を読むぞー!という方がいらっしゃれば、自分の興味のあるところ、読みやすいところから読んでいくのがいいかな、と思います。わたしみたいに読み飛ばしてもいいと思います。

見返してみると、1〜3章のボリュームは、4〜7章までと比べてみると、3分の1くらいなのですが、当時読んでいたときは、永遠に文字を目でなぞっているだけの時間が続くかのように思っていました。

しんどくなってきたら、無理しないで!本のいいところは、自分のペースで好きなように楽しめるところです。意外と後から読み返してみると、「なんだそんなことだったんか!」と頭にスルッと入ってくることもあります。

読書を楽しんでくださいね!

<今回紹介した本>

今日はここまで

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?