モノの見方について整理してみた

こんにちは!自称マインドマッパー、松本翔馬です。

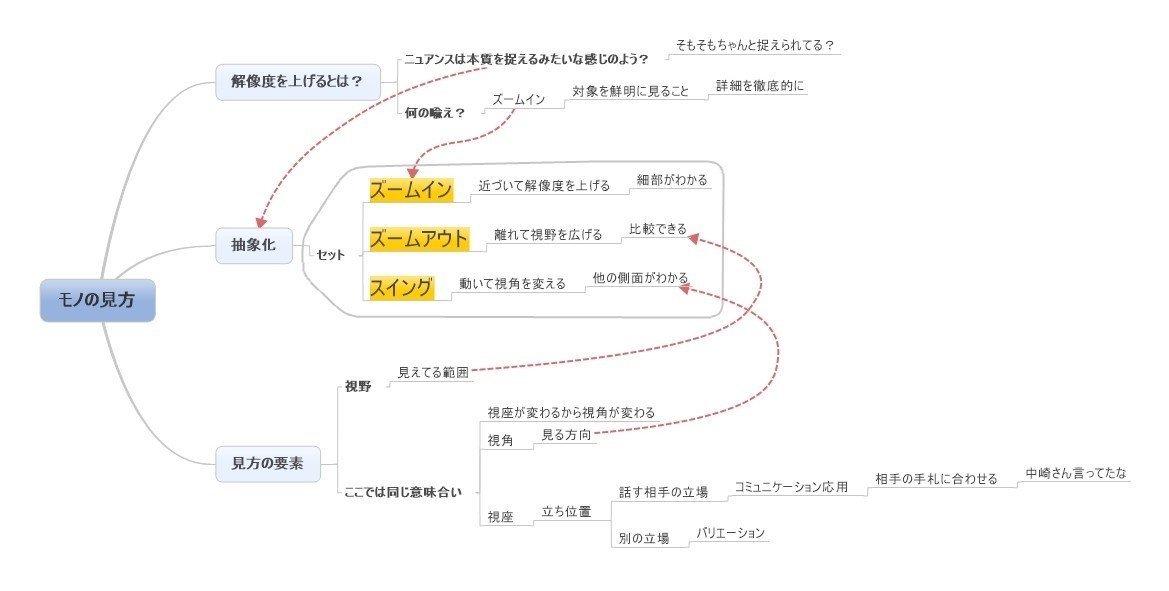

マインドマップで予告したように今日はモノの見方について少し考えてみたので、お話したいと思います。

浅はかな考えだったり、ちゃんと捉えられてるかどうか自信ないので、ちょっと違うんじゃない?とか、ここはこういうことだよ!ってところあったら、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

解像度を上げるとは

最近、自分のまわりで”解像度を上げる”という言葉をよく耳にします。

この言葉を耳にする文脈では、”解像度を上げる”という言葉は物事の本質をつかむために必要なことというようなニュアンスで使われる気がします。

この辺、整理・理解できてる方もいると思いますが、意外とふわっとしてるなぁと思って、一旦自分で整理してみよう!・・・と、今この記事を書いております。

そもそもなぜ解像度を上げるという表現が使われているのか?

解像度を上げるとはもちろん喩えで使われている言葉です。

解像度とは画像を表現する格子の細かさです。

ピクセルとか画素っていう言葉は聞いたことがあるかと思います。映像や画像は細かい格子に分割されており、その格子一つ一つにいろんな色をつけることで表現されています。

この格子数が少なければ、それだけ細かい表現ができないのでぼやけた映像・画像になるわけです。解像度がいいというのはより鮮明に見える状態であることと言えるかと思います。

ちなみにご存知かもしれませんが、8K放送とか4K放送とかの8K、4Kは横方向の格子数が約8000個、約4000個あることからそう呼ばれます。つまり、めっちゃ映像がきれいなわけですね!

本質をとらえること = 抽象化

話を戻しますと、解像度を上げるとは直接的にはより鮮明に見る、具体的に見ることだといえます。

つまり、解像度を上げること自体は物事の本質をつかむ、つまり抽象化するための行動ではない。

抽象化とは他のものにも当てはまるよう、転用できるように一般化することです。僕なりに簡易表現すると、よりシンプルな言葉に言い換えることです。

そうするためには、まず徹底的にその対象を見て、細部の構造やいろんな側面を具体的に捉える必要があります。

これが解像度を上げるということに他なりません。物事を細部まで捉える、そのために解像度を上げるんです。

そうすることではじめて、自分の中にある他の物と比較ができ、共通点を見つけ、シンプルな言葉に言い換えることができます。

つまり、抽象化の過程の一部が解像度を上げるということだといえます。

さらに自分の中の他の物と比較し、共通点を探すために俯瞰して見る。つまり、視野を広げることが必要となってきます。

抽象化にはこの一連の流れが必要だと思います。

抽象化の過程を喩えると?

抽象化の喩えなんて、いまさらという感じかもしれませんが、これまでの考えを整理して”抽象化”の喩えについて考えてみます。

まず前提として、ある対象に視点を合わせたときの”解像度”と”視野”はある一定値であるとします。この値の高さは各人のポテンシャルによります。

この状態から対象に近づくと、対象物の見える範囲、つまり視野は狭まりますが、その視野内においての解像度は変わりませんから、遠くからは見えなかった、より細かい部分が見えるようになります。これはその視野の範囲においては相対的に解像度が上がったといえます。

また、逆に遠く離れると視野は広がりますが、対象物の細かい部分は見えなくなります。ただこのとき、視野が広がったことで他のものも視界に入ってきます。

つまり、他のものと比較ができるということです。そしてこの時、一旦近くで対象を見てきているので(解像度を一旦上げて観察しているので)、その対象の細かい情報を複数持っており、より他のものとの共通点を見つけやすい状態になります。

これが、抽象化に関する話題で出てくるズームイン、ズームアウトのことだと思います。つまり、抽象化においては解像度を上げる(ズームイン)だけでなく、視野を広げる(ズームアウト)もセットだということです。

そして、これを繰り返すことが大事なんだと思います。

後、個人的にズームイン、ズームアウト以外にも、もう一つ必要じゃないかと思うのがあって、それがいろんな角度から見ることです。

ズームイン、ズームアウトだけではそのものの一面しか見えない。そのものの違った側面を見るためには首や体を大きく動かし、そのものをいろんな角度から見て、徹底的に解剖する必要がある。そうすることでより、多種多様な情報を認識することができます。

ちなみに視座という言葉があるように”見る立ち位置”を変えるということがこれに似たことかなと思います。見る位置が変われば、見る方向が変わる。立場の違う人の見方、他の人の見方で見ることができれば、バリエーションが生まれ、コミュニケーションにおいて理解を促進させることにも応用ができると思います。

この違う角度から見る動作を、あっちに行ったり、こっちに行ったり、体を振り動かすイメージから”スイング”とでも言いましょうか。

つまり、抽象化の過程を喩えると。。。

物事をズームイン、ズームアウト、スイングして見ることを繰り返す

ということかなと思います。

まとめ

今回は解像度を上げるという言葉について考えてみました。結論は以下のとおり。

〇解像度を上げるとは物事の詳細までしっかり鮮明に見ることで、それは

抽象化の過程の一部

〇解像度を上げ、そのあと視野を広くすることで抽象化を行える

〇ものを見るときはいろんな方向から見ることでより理解が深まる

以上のような感じですかね。

言葉の使い方は難しいですね。今回の表現も僕なりの表現ですし、イメージしているフィールドが違えば、しっくりこないかもしれません。

たとえば”視座を高く”などの表現は高低差があるということですから、イメージ的には観察対象は平面であり、それを高いところから見渡すイメージです。

一方、今回は観察対象は3次元的な物体としてとらえ、それを空間的にいろんな方向から、離れて見たり、近づいて見たりといったイメージです。

いかがだったでしょうか?

今日は唐突の思い付きの思考に付き合ってくれてありがとうございました。

何か読んでくれたあなたなりの頭の整理の一助になれば幸いです。

それではまた。

今日のマインドマップ

よろしければ、お気持ちでサポートいただけると嬉しいです! 今後も皆さんに楽しんでいただけるコンテンツを作っていけたらです!