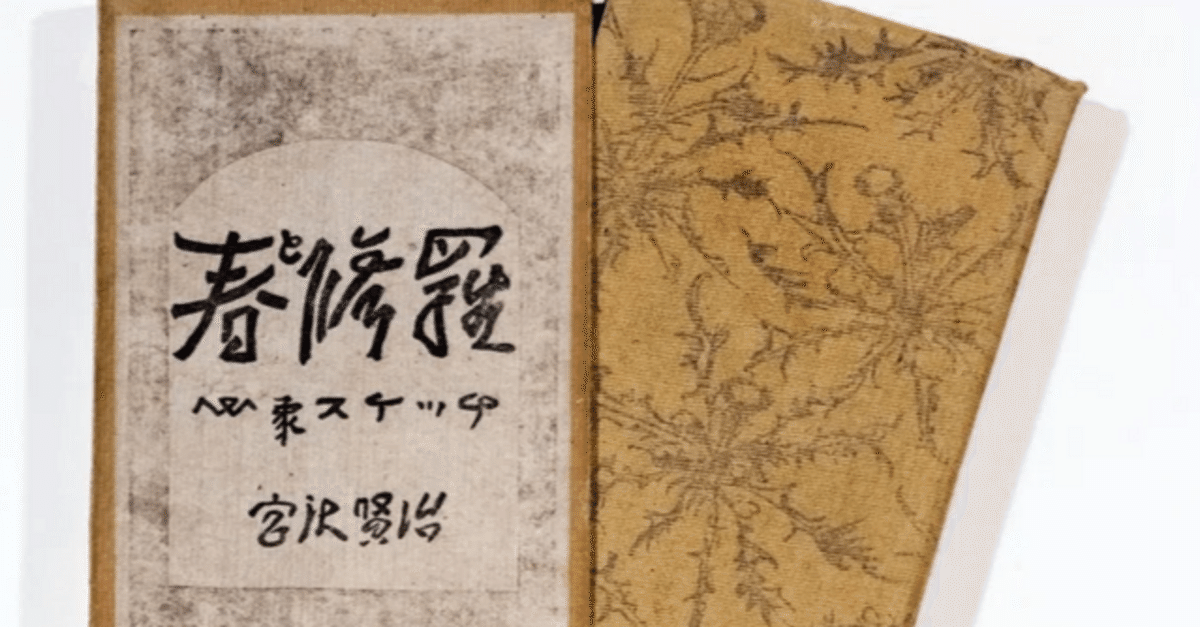

宮沢賢治作「春と修羅」について

はじめに

宮沢賢治は、生前に詩集「春と修羅」と「注文の多い料理店」の2点だけ出版していますが、いずれも実態は自費出版で、両方とも売れずに困ったそうです。しかし、生前に賢治と親交があった高村光太郎は、賢治の作品を高く評価していました。また、賢治は、東京で当時の新交響楽団の大津三郎にチェロを習いましたが、その後に謝礼としてこの2つの作品を送っています。この詩集をみた大津は、賢治の作品のすばらしさに驚きます。「春と修羅を読んでいくうちに、私の生徒が誠に尊敬すべき詩才の持ち主であることを感ぜざるには居られなかった」と言っています(「チェロと宮沢賢治:ゴーシュ余聞」横田庄一郎、音楽之友社(1998))。

「春と修羅」は、正式なタイトルとしては「心象スケッチ 春の修羅」で、口語詩で制作の日時が順に添えられています。第一週は1922年から1923年に作られた詩70編が収められています。その中で、「永訣の朝」と「松の針」「無声慟哭」は、結核で先に旅立ってしまった妹を思う詩です。

大津は、これらの詩に特に胸を打たれたと言っています。「妹さんの臨終を書いた「永訣の朝」などは泪なしにはよめず(あめゆじゆとてちけんじゃ)と云う方言がいつまでも脳裏を離れない」と言っています(「チェロと宮沢賢治:ゴーシュ余聞」横田庄一郎、音楽之友社(1998))。

また、高村光太郎は、「地方の生きた言葉がいかに美しく力強く、また、比例正しく扱われているかをこの場合みねばならぬ。そうして、この地方の言葉がいきていると同程度に彼の詩語全部が生きている。内面から湧き出してくる言葉以外になんの不可物もない。不足もないし、箇条もない。どんな乞うような表現もここでは極めてあたりまえでしかない。少しも巧妙な顔をしていない。このことは詩の極致に属する。これらの詩は、ある十一月の末25歳で永眠された妹さんに対する詩人の慟哭であるが、詩の世界においては慟哭さえもかの如く清浄の気に満たされるのである。陰惨がかいてあってしかもそれを抜き破る光である。「松の針」の中で死に瀕する妹さんが兄のとってきた松の枝に触れて喜ぶくだりの崇高の美は、「ああいぃ さっぱりした まるで林のながさきたよだ」という妹さんの素朴な言葉に至ってほとんど天上のものに類する。」と評しています。

以下は、青空文庫に掲載された詩を転載したものです。注としてつけた方言の意味は、高村光太郎の評論を参考にしています。また、高村光太郎の評論は、天沢退二郎編「春と修羅」研究I、学藝書林(1975)に掲載されています。高村光太郎、宮沢賢治とも、青空文庫において著作権がきれてた作家のリストに載っています。

永訣の朝

けふのうちに

とほくへいつてしまふわたくしのいもうとよ

みぞれがふつておもてはへんにあかるいのだ

(*あめゆじゆとてちてけんじや)

うすあかくいつそう陰惨(いんざん)な雲から

みぞれはびちよびちよふつてくる

(あめゆじゆとてちてけんじや)

青い蓴菜(じゆんさい)のもやうのついた

これらふたつのかけた陶椀(たうわん)に

おまへがたべるあめゆきをとらうとして

わたくしはまがつたてつぱうだまのやうに

このくらいみぞれのなかに飛びだした

(あめゆじゆとてちてけんじや)

蒼鉛(さうえん)いろの暗い雲から

みぞれはびちよびちよ沈んでくる

ああとし子

死ぬといふいまごろになつて

わたくしをいつしやうあかるくするために

こんなさつぱりした雪のひとわんを

おまへはわたくしにたのんだのだ

ありがたうわたくしのけなげないもうとよ

わたくしもまつすぐにすすんでいくから

(あめゆじゆとてちてけんじや)

はげしいはげしい熱やあへぎのあひだから

おまへはわたくしにたのんだのだ

銀河や太陽 気圏などとよばれたせかいの

そらからおちた雪のさいごのひとわんを……

……ふたきれのみかげせきざいに

みぞれはさびしくたまつてゐる

わたくしはそのうへにあぶなくたち

雪と水とのまつしろな二相系(にさうけい)をたもち

すきとほるつめたい雫(しずく)にみちた

このつややかな松のえだから

わたくしのやさしいいもうとの

さいごのたべものをもらつていかう

わたしたちがいつしよにそだつてきたあひだ

みなれたちやわんのこの藍(あい)のもやうにも

もうけふおまへはわかれてしまふ

(*Ora Orade Shitori egumo)

ほんたうにけふおまへはわかれてしまふ

あああのとざされた病室の

くらいびやうぶやかやのなかに

やさしくあをじろく燃えてゐる

わたくしのけなげないもうとよ

この雪はどこをえらばうにも

あんまりどこもまつしろなのだ

あんなおそろしいみだれたそらから

このうつくしい雪がきたのだ

(*うまれでくるたて

こんどはこたにわりやのごとばかりで

くるしまなあよにうまれてくる)

おまへがたべるこのふたわんのゆきに

わたくしはいまこころからいのる

どうかこれが天上のアイスクリームになつて

おまへとみんなとに聖い資糧(しりょう)をもたらすやうに

わたくしのすべてのさいはひをかけてねがふ

注:「あめゆじゅとてちてけんじゃ」は、「雨雪をとってきてください」

「あらおらでしとりえぐも」は、「私は私で一人行きます」

「うまれでくるたて・・・」は、「また人にうまれてくるとしても、今度はこんな自分のことばかりで苦しまない様に生まれてくる」

一九二二、一一、二七

松の針

さつきのみぞれをとつてきた

あのきれいな松のえだだよ

おお おまへはまるでとびつくやうに

そのみどりの葉にあつい頬をあてる

そんな植物性の青い針のなかに

はげしく頬を刺させることは

むさぼるやうにさへすることは

どんなにわたくしたちをおどろかすことか

そんなにまでもおまへは林へ行きたかつたのだ

おまへがあんなにねつに燃され

あせやいたみでもだえてゐるとき

わたくしは日のてるとこでたのしくはたらいたり

ほかのひとのことをかんがへながら森をあるいてゐた

*ああいぃ さつぱりした

まるで林のながさ来たよだ

鳥のやうに栗鼠(りす)のやうに

おまへは林をしたつてゐた

どんなにわたくしがうらやましかつたらう

ああけふのうちにとほくへさらうとするいもうとよ

ほんたうにおまへはひとりでいかうとするか

わたくしにいつしよに行けとたのんでくれ

泣いてわたくしにさう言つてくれ

おまへの頬の けれども

なんといふけふのうつくしさよ

わたくしは緑のかやのうへにも

この新鮮な松のえだをおかう

いまに雫(しずく)もおちるだらうし

そら

さはやかな

terpentine(ターペンティン)の匂もするだらう

一九二二、一一、二七

注:「ターペンティン」とは、テレピン油のこと。松の木の樹脂(松脂)から生成された油で、塗料やニスの溶剤などとして使われる

写真は、宮沢賢治記念館を訪問された鈴木順子さんのご厚意でいただいたものです。

無声慟哭

こんなにみんなにみまもられながら

おまへはまだここでくるしまなければならないか

ああ巨きな信のちからからことさらにはなれ

また純粋やちひさな徳性のかずをうしなひ

わたくしが青ぐらい修羅をあるいてゐるとき

おまへはじぶんにさだめられたみちを

ひとりさびしく往かうとするか

信仰を一つにするたつたひとりのみちづれのわたくしが

あかるくつめたい精進(しやうじん)のみちからかなしくつかれてゐて

毒草や蛍光菌のくらい野原をただよふとき

おまへはひとりどこへ行かうとするのだ

(*おら おかないふうしてらべ)

何といふあきらめたやうな悲痛なわらひやうをしながら

またわたくしのどんなちひさな表情も

けつして見遁さないやうにしながら

おまへはけなげに母に訊(き)くのだ

(うんにや ずゐぶん立派だぢやい

けふはほんとに立派だぢやい)

ほんたうにさうだ

髪だつていつそうくろいし

まるでこどもの苹果(りんご)の頬だ

どうかきれいな頬をして

あたらしく天にうまれてくれ

*それでもからだくさえがべ?

うんにや いつかう

ほんたうにそんなことはない

かへつてここはなつののはらの

ちひさな白い花の匂でいつぱいだから

ただわたくしはそれをいま言へないのだ

(わたくしは修羅をあるいてゐるのだから)

わたくしのかなしさうな眼をしてゐるのは

わたくしのふたつのこころをみつめてゐるためだ

ああそんなに

かなしく眼をそらしてはいけない

一九二二、一一、二七

なお、この後の誌「風林」は(一九二三、六、三)となっており、半年以上、間が空いています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?