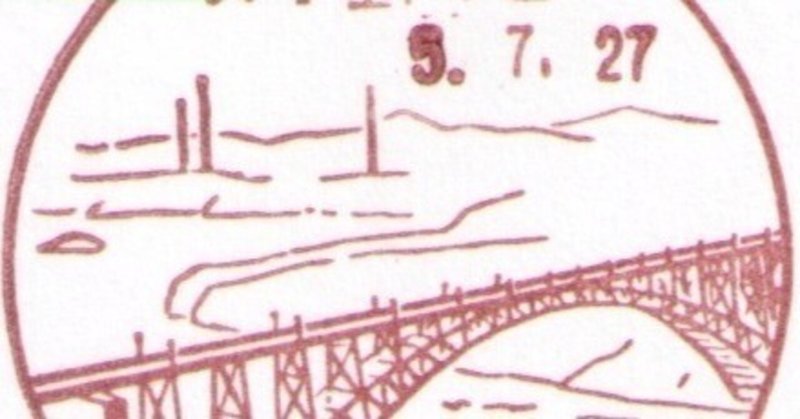

旧佐世保無線電信所(針尾送信所) 風景印と記念碑

長崎県佐世保市にある針尾郵便局の風景印には旧佐世保無線電信所(針尾送信所)の塔が描かれています。小さく描かれているだけで、風景印のカタログでも塔のことについては記載されていませんが、3本の縦棒は塔を表していることに間違いないでしょう。

無線送信所の完成当時は海軍の軍事目的で作られたのですが、今日では塔は重要文化財の指定を受けた構造物として残されています。

針尾送信所

無線送信所は長崎県佐世保市の針尾島という島にあります。佐世保湾とその奥の大村湾の間にあり大村湾を塞ぐように位置する島で、早岐瀬戸と針尾瀬戸という2つの狭い海峡で九州とは隔てられています。島の南には長崎県の有名な観光地「ハウステンボス」があります。

塔は3基あり、1辺が300メートルの正三角形を構成するように建てられています。直径約12メートル、高さ約136メートルという高さは第二次世界大戦前の日本においては最も高い構造物でした。3本の塔の間には無線のワイヤーが取り付けられ、そのワイヤーが電波(長波)を発するように設計されました。長波の送信には長大なアンテナ線が必要であったため互いの距離が300メートルとなっており、さらに大陸方面、東京方向、南洋諸島の3方向に電波を出せるように三角形で構成されたそうです。

日本がアメリカ合衆国に戦争を仕掛けた真珠湾攻撃の際の通信にも使われたのではないかとされています。戦後は海上保安庁が使用していましたが、現在は文化財として残されています。

針尾送信所の塔については、風景印に描かれていることに気が付かれてnoteに書いてくださっている方がいますので、ご紹介します。

記念碑の地図

解説板の記述

国指定重要文化財(建造物) 旧佐世保無線電信所 (針尾送信所) 施設

Old Sasebo Wireless Transmission Facility (Hario Transmitting Station)

2013(平成25)年3月6日指定

日露戦争で無線通信の重要性を認識した旧日本海軍は、1922(大正11)年に針尾送信所を建設しました。 当時の海軍は、 鉄筋コンクリート建造物の研究を行っていた時期であり、 佐世保市をコンクリート建造物の「実験と実践の場」として考えていたようです。 その一環として針尾送信所が鉄筋コンクリートで建設されたとも考えられています。 針尾送信所建設後は主に中国大陸、 東南アジア、 南太平洋方面に展開する海軍部隊、 特に艦隊との通信に使用されました。

戦後の1948(昭和23)年には佐世保海上保安部針尾送信分室が開設され、海軍の施設をそのまま引き継いで使用し、海上自衛隊も1954(昭和29)年の発足当時より施設を共同使用していました。しかし、1997(平成9)年に海上保安庁の無線施設が更新されたことにより、 その役目を終えました。針尾送信所が建設された1922(大正11) 年頃、 無線の主流は長波通信でしたが、長波による遠距離通信には高出力の電波と長大な無線アンテナを使用するため、巨大な設備が必要でした。

しかし、1935(昭和10)年頃になると、短波通信が長波通信にとって代わり、長波通信は補助的に用いられるようになったため、長波送信施設の建設は行われていません。つまり、針尾送信所を始めとする長波送信施設は、1920(大正9)年前後のわずかな時期に建設されたものであり、電波技術史のなかでの記念碑的な建造物と評価されています。 さらに、船橋、原町、依佐美の無線塔は既 に撤去(依佐美は送信機器と塔の一部が現存)されており、針尾送信所は無線塔、通信局舎ともに現存する国内最後の施設となりました。

また、イタリアのマルコーニが無線を発明した1895 (明治28) 年から、わずか27年後には日本において針尾送信所等の近代通信施設を極めて完成度の高い土木構造物として造り得たことは、日本の近代化の象徴的な遺産と目されるものです。

鉄筋コンクリート技術は1890年代にフランスで発明され、わが国に導入されたのは1895 (明治28) 年頃のことであり、わが国最古の鉄筋コンクリート構造物は、1903(明治36)年に建設された長崎市本内低部ダムの敷地内に架かる橋梁とされています。 建築物としては、1905(明治38) 年に佐世保海軍工廠内に建設された第三船船渠汽罐室及び附属賄所が初源です。 このように旧針尾送信所は、我が国初の 鉄筋コンクリート構造物の建設から20年足らずのうちにこれほど完成度の高い巨大施設を造り得たということを示しています。 これは日本の技術陣が当時最新技術だった鉄筋コンクリート技術を十分に研究して体得し、国内において昇華させたことを証明する建造物であり、まさに日本の技術発展を象徴する近代化遺産といえます。

平成25年6月8日作成 佐世保市教育委員会

針尾郵便局

風景印は郵便局で押してもらえる絵入りの特別な消印で、色は赤茶色です。郵便窓口に「風景印を押して出してください」とお願いすれば、差し出す手紙やはがきに押してもらえます。また、63円以上の切手を貼ったカードなどに押してもらえます。その場合、差し出さずに持ち帰ることができます。

風景印は1955年(昭和30年)12月15日から使用開始されたものです。郵便窓口は平日のみの営業です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?