自転車とHMD、集約から拡散へ、共生するAI

Garminの腕時計が日に日に僕の考えを変えてくる。こんなものは、もともと持っている人からしたらあまりにも当たり前なんだと思うが、あまりにも知らなかった。

Garminの腕時計はまるでジェームズ・ボンドのスパイグッズそのものだ。

かつて僕の親父はスイス・アーミーナイフに憧れたものだが、Garminの腕時計の裏コンセプトは、絶対に007だと思う。

腕時計に地図やナビ機能なんて、普通に考えればいらないのである。

スマホがあるんだから。

しかしGarminのナビが想定しているのはスマホの電波の届かない山間部などだ。

腕時計単体でナビができるようになっており、地図も腕時計の機能として使うことができる。ハッキリ言って都内を走る限り、これが必要になることというのは多分ないだろう。立ち止まってスマホの地図を参照する方が遥かに便利なはずだ。

しかし、あえて腕時計だけで完結して地図の表示とナビゲーションを実現するというのは、やはり男のロマンなのだ。これを作った人も、買った人も、「ムフフ」とほくそ笑むことが主な目的の機能であると割り切って良いと思う。だって円形のフェイスに地図が出るだけでワクワクするではないか。

ハンドル周りがごちゃごちゃするのが嫌で、今のところ僕はサイクルコンピュータを取り付けてない。Garminの腕時計がサイクルコンピュータの代わりを果たす。

ある日、ビックロでこんなものを見つけて「これはなんだろう?」と思った。

このツチノコのような製品がいったいなんなのか、その時はまだ自転車をやり始めたばかりだったのでスルーした。

それからしばらく、Garminの腕時計だけを頼りに日々のライフログを管理していたのだが、どうにも走行中に腕時計を確認するというのが面倒になってきてもっといい方法はないのかと思うようになってきた。

特に面倒なのは、走行を記録するモードだと現在時刻を知るために画面を切り替えると、切り替え後の画面にはスピードが表示されていない。当然、走行中に切り替えるなんて言語道断だから、時刻を知りたいと思ったら毎回止まる必要がある。これはなんとも間が抜けている。

また、都内の車道を走っていると後方からの自動車が気になる。

なんとかならないかと思って調べてみると、なんとGarminはHMD、つまりヘッドマウントディスプレイに接続可能らしい。それこそがビックロで見た、Garmin Varia Vision Jだったのだ。

6万円弱という金額が高すぎず安すぎず妙に気になっていたのだが、なんとこれはHMDだった。HMDとして考えると安いのではないかという気がする。

本来はサイクルコンピュータに接続するのだが、Garminの腕時計と直接接続することもできる。

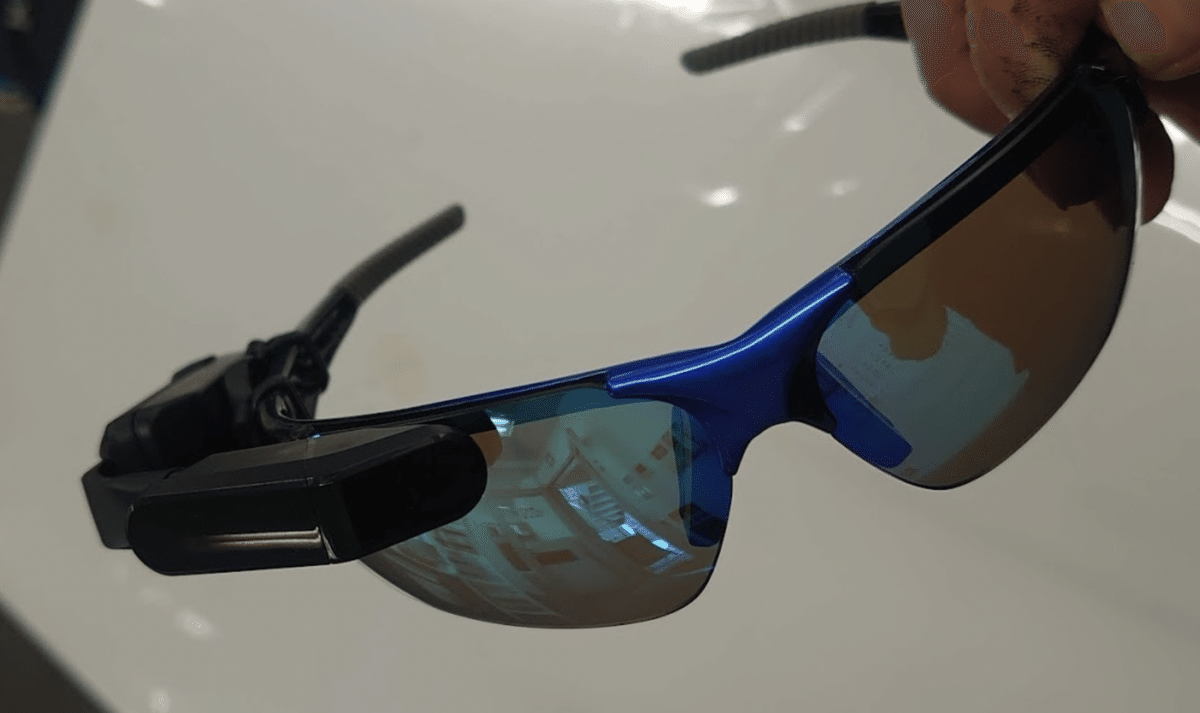

このツチノコ状のデバイスは、スポーツグラスなどに後付けで装着できるようになっている。

安いスポーツ用グラスに装着してみた。

角度調整に最初は難儀したが、一度ポジションが決まると視認性は高い。

何よりいいのは、走行中に、スピード、現在時刻、気温といった情報が一度に読めるようになったことだ。

視線のやや上部に表示されるように調整したため、少し上に視線をやれば現在時刻が確認できる。ナビを使用している場合は、進行方向や目的地までの距離が把握できるようになっている。これはなかなか、サイバーな体験だ。

そうか、ここまできたか。

実は10年ほど前、こういうツールを作ったことがある。ARによる自転車ライダー支援システム、名付けてARider。

その時はリトラクタブルのHMDをiPhoneに繋ぎ、iPhoneはチョンマゲ的にヘルメット上部に固定してしまい、HMDに地図を表示したりして都内を走ったりしていた。

2009年にしては16万回再生というなかなかの人気コンテンツになって、海外でもさまざまなサイトで紹介されたが、実際にもっと色々試してみたところ、地図は小さい画面では見辛いので最終的には目的地への矢印のみを表示する方が実用的であるなど、色々な発見があった。このビデオがきっかけで、会社にはいくつかのARアプリの開発依頼が来たりした。

この頃、僕は特に何か考えていたわけではなく、これを製品化するつもりもなく、ただ面白いからやってみて、面白いからビデオにしただけなのだが、あれから10年と少し経って、天下のGarminが同様のコンセプトのものを見事にパッケージ化して製品になっているというのになんというか、言い知れぬ感銘を受けた。それと同時にまだ少し物足りなさを感じなくもない。

GarminのVaria Visionは側面がタッチセンサーになっており、前後スワイプでモードを切り替える。ところがこれのカスタマイズ性が残念ながら少しイマイチで痒いところに手が届かないのが少し残念だ。また、個人的には用事がないときにHMDで視界の一部が塞がれるのは少し邪魔であり、必要なときに出現するリトラクタブルなものの方が好みだなあと思った。

ARiderでは、電動リトラクタブルだったが、そこまでしなくても、少し角度を変えるのがもっと簡単にできるといいと思った。

ARiderの時は、「こんな格好で少し恥ずかしい」と思いながら付けていたのだが、天下のGarmin様が出している機械に文句などあるはずもない。この製品の完成度はかなり高い。

自転車の後方にミリ波のレーダーを送って車両の接近を伝えるリアレーダーという製品もあるらしいので、今度はそれも試してみたいと考えている。

しかしその全ての中心にあるのが、実はスマホではなくて腕時計であるというのはかなりの驚きである。

この構成の唯一の泣きどころは、なぜかHMDが腕時計との接続をロストしがちなことだが、腕時計とHMDとの距離が運転する姿勢によって変化しやすいからなのか、それとも別の原因があるのかはまだ判然としない。サイクルコンピュータを中間におけば解決するのだろうか。

それでもこの腕時計に全てを詰め込むというのはほとんど芸術の域であり、機械式腕時計の持つゼンマイと歯車による精巧な仕組みが多くの人々の心を掴むのと同様、あらゆる最新機能をスタイリッシュに腕時計に詰め込むというのは現代の時計の最先端という気もする。

人間拡張(Human Enhancement)の文脈から振り返っても、実は自転車というのは非常に可能性のある分野だと認識を改めることがしきりだ。

将来的に自動運転が当たり前になれば、おそらく公道を走る車は全て自動運転車になるだろう。原理的にはその方が遥かに安全で効率的だからだ。

SDGs的な文脈で見ても、都市全体としてのエネルギー効率性というのは省みられるべきで、自家用車で出かけていくというのはかなりな贅沢になるのではないかと思う。効率が悪いのはもちろん、やはり他者を巻き込んで事故を引き起こすリスクは冒せない。

そうなると将来的に、今の高齢者の免許返納的な文脈で、どんどん免許を返納したり、そもそも免許を取らないことが禁煙と同じく「望ましい、現代的である」という捉え方をされる日が来ることはそれほど非現実的な話とも思えない。

自動車の自動運転は人間の運転する車が減れば減るほど安全性が高まっていくので、特に都市圏においては自動車を所有したり運転したりするというライフスタイルは大きく変化していくと思われる。

しかし、自転車という乗り物ほど効率のよい乗り物はない。ゼロエミッションという意味では水素ガスよりも完全な電気自動車よりも効率的だ。人間の活動そのものなんだから。

今は怖い思いをすることも少なくない車道における自転車の走行も、自動運転車の比率が50%を超えれば、むしろ歩道を走るより安全になる可能性がある。

逆に自転車がそれ単体で危険という状況の方が問題視されるようになっていき、そうした声に応えるために自転車にアクティブな安全装置としてAIを活用しなければならない日は遠くないだろう。

たとえば、最近、僕の20年来の親友であるシン石丸という男が自転車で大怪我をしてしまった。彼曰く、主な原因はスピードの出し過ぎであったという。

自転車はスピードを出しすぎることが問題なのであり、都市を走行する場合、サイクルコンピュータはたとえば自転車が時速25kmを超えると自動的に変速を落としてそれ以上加速しにくくしたり、下り坂などでは緩いブレーキをかけるなどして適切なスピードにスローダウンするような安全機構は、僕は今すぐにでも欲しい。

ついついスピードを出しがちだし、実際、スピードが出過ぎると怖いし危ない。

また、たとえば走行中にチェーンが外れたりクランクが外れたりするケースも稀ではあるが存在する。そうしたことをたとえば搭乗前にHMDに内臓されたカメラがチェックし、警告を発したり、修理を促したり、修理方法を教えたりといったことや、万が一事故に遭った場合も、HMDがドライブレコーダーの役割を果たしたり、事故状況を認識して自動的に119番通報を行ったりとAIの活躍の場はむしろ自動車よりも自転車の方にあるのではないか。

というようなことを、やはり15年来の親友の橋本某に話したところ

「清水、お前それ、10年前も同じこと言ってたぞ」

と言われた。

確かに、手製のヘルメット内臓HMDを使っていた頃、「自動車AIより先に自転車AIがあるべきではないか」と漠然と言っていたことを思い出した。

あの頃はまだハードウェアの技術が追いついてなかったし、そもそもディープラーニングはまだ実用的なレベルに達していなかった。今は世界が全然違う。

GPT-3クラスのニューラルネットを遺伝的アルゴリズムで蒸留すれば、ひょっとするとそのままHMDや腕時計に入るかもしれない。腕時計が喋るAIになるのである。マルドゥック・スクランブルのウフコック的な。敵は海賊のラジェンドラ、専用妖精雪風の雪風など、すでにベースとなる人間とAIとの関係性は描かれており、それが実現に近付いている気がする。

特にGPT-3以降の世界というのは、画像認識と言語認識の境界線がなくなり、カメラ画像から的確な助言を行うことができるようになるだろう。

最近ではTransformer構造ではないが同等以上の性能を達成するgMLPやaMLPといった新しい技術が開発されるなど、AIの進歩は未だに目を見張るものがある。

こうなると、そもそもHMDに骨伝導型スピーカーとマイクを内蔵すればいいわけで、スマートフォン本体の必要性というのはどんどん下がってくる。5G以降の通信網が普及した都市では、スマホを持ち歩く必要性そのものも下がるかもしれない。

実は昨日、小中学生向けのプログラミング教室で、今の小中学生はLINEのようなものも使わなくなっているのだと聞いて、びっくりした。

実際、今の小中学生はスマホを持っておらず、その代わりタブレットを買ってもらうらしい。その方がゲームもYouTubeも大画面で楽しめるからだ。

スマホは便利なのだが、何でもかんでもできてしまって困る、という性質も実はある。アプリをたくさん入れても、実は常時使うのは三つくらいというのが実情ではないだろうか。

スマホどうしても必要になるのは長文を読んだり、画面を見たり見せたり、短いを打ち込んだりする場合なのだが、GPT-3やWav2Vec2.0がHMDに内蔵できるのであれば、音声入力で事足りるかもしれない。

あまり指摘されないが、実はAIは合成できるという性質がある。

たとえば、音声認識AIの前段にノイズキャンセリングAIを組み合わせたものを「蒸留」することで、二つのAIの機能を併せ持ったAIをより小さく効率的なものとして実装できる。蒸留しながら遺伝的アルゴリズムでアーキテクチャ探索をすればもっと効率的になるはずだ。

昔なら、野外では雑音が激しすぎて使えないと思えるが、最近のNVIDIAのRTX Voiceのノイズキャンセリングみたいなものも一緒に搭載できると考えると、野外で小声でボソボソと喋ってもちゃんと反応するUIが作れるようになるだろう。

これまでは新聞、雑誌、書籍、腕時計、電話、手帳などといったものに「散らばっていた」機能が20年かけてスマートフォンに「集約」された。

技術の進歩というのは集約されたら拡散していくといった性質を持っており、この集約と拡散のサイクルを繰り返すようになっている。温故知新が常に行われる。スマートフォンという製品カテゴリを定着化したApple自身が、スマートフォンに一度集約した機能を、AppleWatchやHomePodという形で拡散させていっている。

つまり、現在は拡散フェーズにあり、近日中の登場が噂されているAppleのXRグラスも、この「拡散」を裏付けるものに他ならない。するとスマホの本質的な機能は一体なんだったんだろう、ということになるはずだ。

昔に比べると圧倒的な省電力化と軽量化、高性能化が達成され、iPadとMacBookに同じCPUを内蔵するという、以前では考えられなかった進歩が起きた。

しかもこの段階ではまだ我々はAIによる劇的な性能向上やパラダイムシフトといった恩恵を受けていない。

腕時計、メガネ、もしかしたらベルトや靴、そしてアウターやインナーといった人間の生活に定着した道具が次々とAI化し、人間全体をAIが見守り、AIが人間に寄り添い、ともに悩み、ともに考え、ともに喜びを分かち合うような世界は、すぐそこに来ているのかもしれない。