フレックスタイム制(「法定労働時間の総枠」の「原則」と「特例」)と36協定

こんにちは。

IPO支援(労務監査・労務DD・労務デューデリジェンス)、労使トラブル防止やハラスメント防止などのコンサルティング、就業規則や人事評価制度などの作成や改定、各種セミナー講師などを行っている社会保険労務士法人シグナル代表の特定社会保険労務士有馬美帆(@sharoushisignal)です。

お仕事のご依頼はこちらまで info@sharoushisignal.com

顧問先様から「36協定で定めた時間外労働の限度である45時間を超えないように、労働時間の管理をしているのですが、フレックスタイム制の場合はどのように考えたら良いのでしょうか?」というご相談をよくいただきます。

このところ、この質問がさらに増えていますので、この機会にフレックスタイム制の「法定労働時間の総枠」の「原則」と「特例」について表を作成して、noteにアップすることにしました。

基本から順番に説明していきますので、フレックスタイム制を導入されている企業の方は、ぜひ自社が「原則」で時間外労働を考えれば良いのか、それとも「特例」が使えてそれで時間外労働を考えれば良いのかを確かめられつつ、お読みください。

1.フレックスタイム制と時間外労働

労働時間は、本来労使で自主的に決定するものなのですが、労働基準法(労基法)は労働者保護のために、労働時間に法的な「枠」(法定時間枠)を設定するとともに、始業・終業時刻の明確化を求めています(西谷敏『労働法[第3版]』日本評論社)。

この「枠」を超えると時間外労働ということになります。

労基法は労働時間の「枠」の原則を、1日8時間、1週40時間(労基法第32条)と定めた上で、各種の例外も定めています。

「枠」の例外の1つがフレックスタイム制(労基法第32条の3)です。

原則の「枠」はかっちりとした固定的なものなのですが、それを柔軟なものにできる制度なもので、労働時間の「フニャフニャ化」という表現をされる学者の先生もいらっしゃいます(森戸英幸『プレップ労働法[第7版]』弘文堂))。「枠」の柔軟化ということですね。

フレックスタイム制は始業および終業の時刻を労働者が自由に決定できるため、1日8時間、1週40時間という原則の「枠」を超えて労働しても、ただちに時間外労働とはなりません。

では、どのような場合に時間外労働だと判断されるのでしょうか。

そのために必要になるのか「法定労働時間の総枠」です。

この「総枠」を超えると、時間外労働となります。

フレックスタイム制での時間外労働を考える際には「総枠」の理解がとても重要になりますので、以下ご説明します。

2.フレックスタイム制における法定労働時間の総枠

法定労働時間の総枠は、正確には「精算期間における法定労働時間の総枠」といいます。

精算期間とは、フレックスタイム制を導入する際の単位となる期間のことです。

清算期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えてはならないのですが、逆に言えば、超えない限りは毎日の労働時間を増やしたり減らしたりの「フニャフニャ化」をして柔軟に働けるわけです。

この精算期間は、1か月以内に限られていたのですが、現在はさらに柔軟にできるように3か月以内にまで拡大されています(労基法第32条の3第1項第2号)。

ただ、現状では、フレックスタイム制を導入されている企業の大半が、精算期間を「1か月」と定めていますので、以下では1か月を精算期間とした場合の法定労働時間の総枠についてご説明することとします。

ご注意いただきたい点として、精算期間の「1か月」とは、フレックスタイム制を導入した各社の定めにより、各月の初日から末日までの場合もあれば、「21日から翌20日まで」のような場合などがあり得るということです。法定労働時間の総枠は、原則として、その定めにおける期間の歴日数をもとに計算することになります。

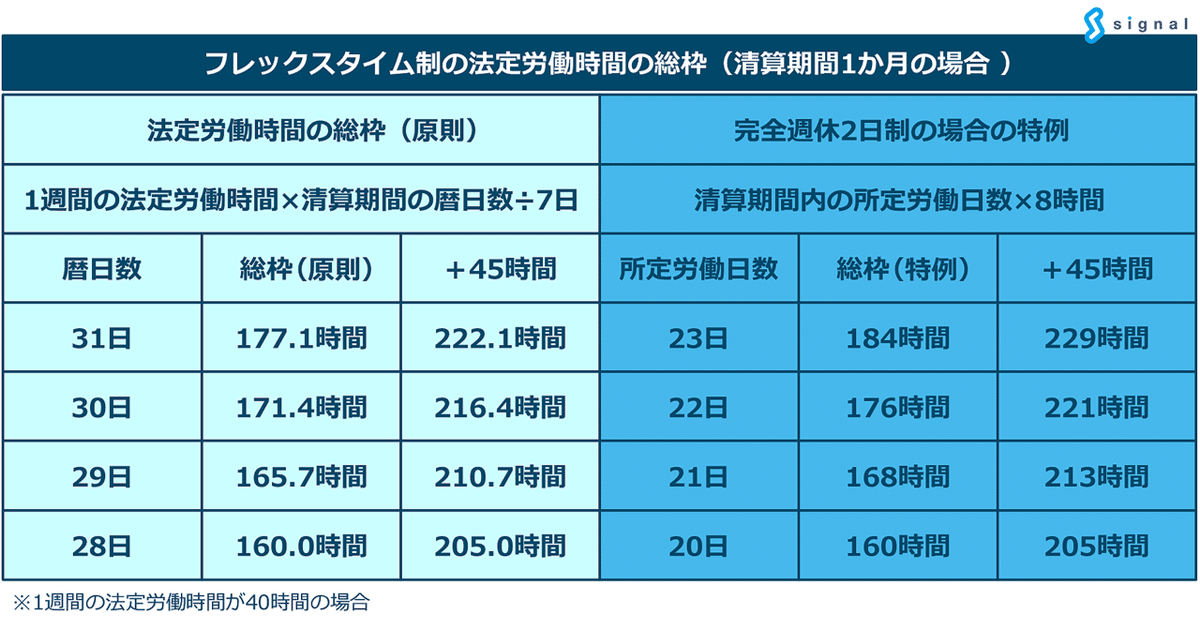

法定労働時間の総枠の計算式は「1週間の法定労働時間×精算期間の歴日数÷7日」です。次の表は、1週間の法定労働時間を原則の40時間とした場合の総枠を歴日数に応じて、それぞれ示したものです 。

たとえば、精算期間の歴日数が28日の場合は160時間が「総枠」となり、これ超えた労働時間が「時間外労働」として超過時間分の賃金精算が必要になります。

また、労基法第36条に基づく時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)に定めた「法定労働時間を超える労働時間数」(時間外労働時間数)も「総枠」を超えた労働時間で判断することになります。

3.法定労働時間の総枠の特例(完全週休2日制)

ここまでが法定労働時間の総枠についての原則なのですが、これを「完全週休2日制」の事業場にそのまま当てはめてしまうと、カレンダーの巡りあわせによっては不都合が生じてしまう場合があるのです。

たとえば、清算期間1か月の歴日数が31日で、所定労働日数が23日という場合、毎日8時間労働をしますと8時間×23日で184時間が総労働時間になります。

ところがフレックスタイム制の法定労働時間の総枠は歴日数31日の場合は「177.1時間」ですから、精算期間中の毎日に1日8時間の「枠」の中でしか働いていない、つまり、本来なら時間外労働が生じない働き方をしていても、トータルでは法定労働時間の「総枠」を超えるので、6.9時間分の時間外労働が発生してしまうのです。

この不都合を避けるために、従来から行政通達(平9・3・1 基発第228号)が出されて特例の計算方法が認められてはいたのですが、2019(平成31)年4月1日施行の改正労働基準法で見直しが行われ、完全週休2日制の場合の特例が法律の明文として設けられたのです(労基法第32条の3第3項)。

その特例とは、①週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の労働者を対象に、②「精算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とする内容の労使協定を締結することで、③「精算期間内の所定労働日数×8時間」をフレックスタイム制の法定労働時間の総枠とすることができるというものです。

これにより、23日(所定労働日数)×8時間=184時間が法定労働時間の総枠になりますので、先ほどの例では時間外労働が発生しないのです。

4.まとめ

フレックスタイム制における時間外労働とは「法定労働時間の総枠」を超えた時間を意味するのでした。

そして、その「総枠」は原則としての総枠と、完全週休2日制の場合の特例としての総枠がありました。

仮に、36協定で月45時間までの時間外労働が可能だとした場合、その45時間とは原則または特例の「総枠」を超えた時間ということになります。

冒頭の疑問のように、総労働時間で45時間以上の時間外労働が生じないように気をつけたい人事労務担当者の方もいらっしゃると思いますので、次のような表も作成してみました。

表の「+45時間」のところにある時間数を超えなければ、対象となる労働者の時間外労働は45時間以内に収まっているということになります。

繰り返しになりますが、完全週休2日制の場合の特例を適用するには、労使協定の締結が必要です。

たとえば、労使協定の締結なしに歴日数23日の日の総枠を184時間としてしまうと、未払残業代の問題が生じたり、時間外労働の上限規制(労基法第36条)に抵触する問題が生じたりしてしまいかねませんので、くれぐれもご注意ください。

今回の記事に関連した内容として、「フレックスタイム制vs1か月単位の労働時間制 2022年6月カレンダー版」という記事がありますので、こちらもお読みいただけると、さらに理解が深まると思います。

それでは次のnoteでお会いしましょう。

お仕事のご依頼はこちらまで info@sharoushisignal.com

※お問い合わせを多数頂いており、新規のご依頼に関しましては、原則として人事労務コンサルティング業務、就業規則等の作成業務、労務監査(労務デューデリジェンス)業務のみをお引き受けさせていただいております。できる限りお客様のご依頼にはお応えするように努めておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

Twitterでも発信しています。

以下、執筆、解説などの一部をご紹介しています。ぜひご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?