フレックスタイム制vs1か月単位の労働時間制 2022年6月カレンダー版

こんにちは。

IPO支援(労務監査・労務DD・労務デューデリジェンス)、労使トラブル防止やハラスメント防止などのコンサルティング、就業規則や人事評価制度などの作成や改定、各種セミナー講師などを行っている社会保険労務士法人シグナル代表の特定社会保険労務士有馬美帆(@sharoushisignal)です。

お仕事のご依頼はこちらまで info@sharoushisignal.com

--

2023年12月11日公開した「フレックスタイム制(「法定労働時間の総枠」の「原則」と「特例」)と36協定」のnoteを読んでから、こちらのnoteを呼んでいただくとより理解が深まるかと思います。

--

フレックスタイム制と1か月単位の変形労働時間の両方を導入している顧問先様から次のようなご質問をいただきました。

「フレックスタイム制ですと、今月(2022年6月)の所定労働時間の総枠が176時間になりますが、1か月単位の変形労働時間制の対象となる従業員も上限時間を176時間にすることができますよね?それなのに1か月単位の変形労働時間制の方は勤怠システムの設定ができなくて困っています」

結論からいうと、フレックスタイム制においては6月の所定労働時間の総枠を176時間に設定できる場合がありますが、1か月単位の変形労働時間制では、労働時間の上限は176時間ではなく171.4時間までしか設定できません(特別措置対象事業場を除く)。

その理由は、フレックスタイム制には所定労働時間の総枠に関する例外規定が存在するのに対して、1か月単位の変形労働時間制には対象期間における労働時間の上限に関する例外規定が存在しないからです。この点に関して、くわしく見ていきましょう。

○「6月」のフレックスタイム制について

フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)には「精算期間における法定労働時間の総枠」というものがあります。

「精算期間」というのは、割増賃金を支払う必要があるか否かを確認するために設けられた期間です。

2019(平成31)年3月までは「1か月」が上限でしたが、2019(平成31)年4月施行の働き方改革関連法による労働基準法の改正により、「3か月」が上限となっています。

今回は1か月単位の変形労働時間制との比較をするため、精算期間は「1か月」ということで話を進めて行きます。

フレックスタイム制では、前述の「法定労働時間の総枠」が精算期間中の暦日数に応じて定められています。

暦日数が28日の月は160時間、29日の月は165.7時間、30日の月は171.4時間、31日の月は117.1時間と、暦日数が多くなるにつれて、総枠が広がっていきます。

原則として、精算期間における総労働時間はこの総枠に収めなければなりませんが、「36協定」と呼ばれる労使協定(労働基準法第36条)を締結し、就業規則に時間外労働を行わせる根拠規定を定めれば、総枠を超えて時間外労働を行わせることも可能です。

ただし、その場合は時間外労働に関する割増賃金の支払いが当然必要になります。

さて、今回のテーマは「6月」に関するものでした。

この2022年6月にフレックスタイム制を導入している企業の法定労働時間の総枠は「171.4時間」でしたね。

ところが、完全週休2日制(毎週必ず2日が休日となる場合のことです)を導入している企業ですと、困った問題が生じる場合があるのです。

どういう場合かというと、例えば土日が休日という完全週休2日制を採用している所定労働時間が8時間の企業において、6月1日が月曜日だった場合です。

この場合、6月の所定労働日数は22日、休日は8日ということになります。そうしますと、8時間×22日=176時間となり、総枠である「171.4時間」を上回ってしまうのです。

原則からいえば、総枠を超えた4.6時間については割増賃金を支払わなければならないことになります。

ですが、毎日きっかり法定労働時間(割増賃金が発生しない時間)の8時間働いてもらっているだけなのに、割増賃金を払わなければならないとしたら納得が行きませんよね。

そこで、先ほどの労働基準法の改正では、この問題を解消するための改正も行われています。

次の条件を満たした場合は、「精算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能になりました(労働基準法第32条の3第3項)。

①週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の労働者が対象

②「精算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とする労使協定を締結

これによって、完全週休2日制の企業では法定労働時間の総枠を176時間とできるようになりましたので、先ほどの問題も解消できることになります。

最初にご紹介した質問の顧問先様は完全週休2日制の企業だったのです。

○「6月」の1か月単位の変形労働時間制について

次に、「6月」の1か月単位の変形労働時間制に話題を移しましょう。

ご存じの通り、労使協定または就業規則に必要事項を定めることで、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(注1)以内となるように労働日および労働日ごとの労働時間を設定できるようにする制度です。これによって、特定の週に労働時間が40時間を超えることができます(労働基準法第32条の2)。

(注1:特例対象事業場は44時間)

この1か月単位の変形労働時間制において1番のポイントとなるのは労働時間の計算方法です。

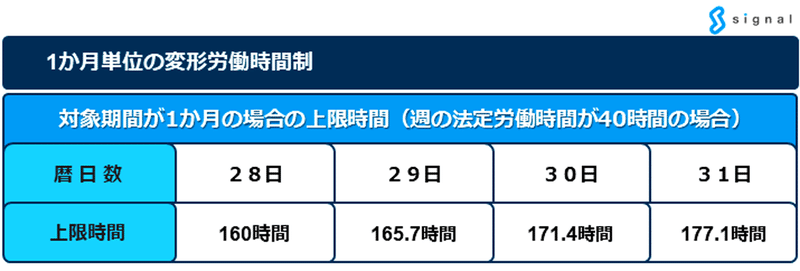

対象期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないためには、「40時間×(対象期間の歴日数)÷7」で計算した上限時間以下にしなければなりません。

計算式だと難しく感じますので、表にして示します。

数字だけを見ると、フレックスタイム制の1か月の法定労働時間の総枠と同じですね。

そうなると、今回のテーマである「6月」は歴日数が30日で、171.4時間が1か月単位の変形労働時間制の上限時間ですが、フレックスタイム制のように完全週休2日制ならば176時間まで上限時間が増えても良さそうです。

ところが、それは認められません。

なぜなら、最初にお伝えしたように、1か月単位の変形労働時間制には例外を認める規定が存在しないからです。存在しない以上は、法の原則どおり171.4時間が上限ということになります。

なぜ、フレックスタイム制と1か月単位の変形労働時間制でこのような違いが生じるかというと、おそらく両者が見据える期間の差に起因するものだと思われます。

フレックスタイム制は1度導入すると恒常的に使われる制度です。

そのため、労働基準法第32条の3第3項のような例外規定を設けた場合、完全週休2日制の企業において、ある月は原則的な法定労働時間の総枠を超えることになっても、別の月では原則的な法定労働時間の総枠未満の時間となることもあるため、1年間トータルで見ると週40時間労働という法の基本的な立場に沿ったものに近くなります。

それに対して1か月単位の変形労働時間制はあくまで「1か月」という短期間に焦点を定めたものですので、そう簡単に例外規定を設けるわけにもいかないのでしょう。

フレックスタイム制と1か月単位の変形労働時間制の労働時間に関する規制は、似ているようで大きく違うところもありました。

その他にも両者には興味深い違いがありますので、機会を改めてご紹介したいと思います。

それでは次のnoteでお会いしましょう。

お仕事のご依頼はこちらまで info@sharoushisignal.com

※お問い合わせを多数頂いており、新規のご依頼に関しましては、原則として人事労務コンサルティング業務、就業規則等の作成業務、労務監査(労務デューデリジェンス)業務のみをお引き受けさせていただいております。できる限りお客様のご依頼にはお応えするように努めておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

Twitterでも発信しています。

以下、執筆、解説などの一部をご紹介しています。ぜひご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?