振休と代休における本質・制度設計・勤怠管理・給与計算

こんにちは。

IPO支援(労務監査・労務DD・労務デューデリジェンス)、労使トラブル防止やハラスメント防止などのコンサルティング、就業規則や人事評価制度などの作成や改定、各種セミナー講師などを行っている社会保険労務士法人シグナル代表の特定社会保険労務士有馬美帆(@sharoushisignal)です。

お仕事のご依頼はこちらまで info@sharoushisignal.com

今回は「振休と代休における本質・制度設計・勤怠管理・給与計算」というテーマでお伝えします。

このテーマは非常にご相談が多く、また誤解も多く、さらに間違えた扱いをしてしまうと法令違反だけでなく、給与計算の間違いなどの問題が数多く発生してしまうため、この機会に「振休と代休」の基本についてnoteで表とともにわかりやすく整理してご説明することとしました。

1.「振休と代休」を理解するための準備

「振休と代休」を理解する前提として、「労働義務」という観点から整理した次の表をご覧ください。

「労働義務」とは、労働者が労働契約上、労務を提供すべき義務のことをいいます。やさしく表現すれば、働かなければならない義務のことですね。

「労働日」とはその労働義務がある日です。これもやさしく表現すれば、働かなければならない日です。

この働かなければならない日に対して、働かなくて良い日(「非労働日」といいます)があるわけですが、それは次の2つになります。

「休日」とは、あらかじめ労働義務がない日です。こちらもやさしい表現をするなら、「あらかじめ」働かなくて良い日ということです。

「休暇・休業」とは、労働義務がある日について、労働義務が免除された日です。「本来は」働かなければならない日なのですが、休暇の場合は労働者の意思表示(申出)によって、休業の場合は法令や使用者の定めるところによって、働かなくて良い日として扱われた日ということになります。やさしく表現しようとしても、少し難しいですね。実は労働基準法(以下、主に「労基法」といいます)は休暇と休業を厳密に使い分けてはいない面があるため、ここでは同じものとして扱います。

ここまでの説明を「働かなければならない日」と「働かなくて良い日」という観点で整理しておきます。

2.振休と代休

いよいよ、「振休と代休」についてご説明していきます。

「振休と代休」を理解していただくために作成した次の表をご覧ください。

「休日の振替とは何?振休ではないの?」という声が聞こえてきそうですが、「振休と代休」の違いを理解していただくためには、「休日の振替」のご説明は必須なのです。

「休日の振替」とは、事前に、休日と定められている日を他の労働日と交換し、労働日を休日とし、休日を労働日とすることです。

簡単にいえば休日と労働日を入れ替える(トレードする)ことなのですが、本来の休日である日が来る前に行わなければなりません。

休日の振替により、本来は労働日だった日が休日に変わるわけですが、この振り替えられた休日のことを「振休」や「振替休日」と呼んでいるのです。

「代休」とは、休日労働を行った代償または代替として、事後に、特定の労働日の労働義務を免除して与えられる休暇のことです。

「事後に」というのが非常に重要なポイントです。

休日労働の「事後に」代償として与えられる休暇ですから、代休を与えたとしても、すでに行われた休日労働そのものは消えません(昭和63年3月14日基発第150号)。

「代替休暇」は、1か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引き上げ分の割増賃金の支払に代えて与えることのできる有給の休暇のこと(労基法第37条第3項)です。

代替休暇は代休と紛らわしいのですが、趣旨が異なる上に、代休と違って労働基準法(労基法)の明文に定められた制度なのです。

「ということは、振休と代休は労基法の条文には定められていないの?」という声が聞こえてきそうですが、その通りです。

振休と代休は、法令に基づくものではないため、通常は就業規則にその要件などを定めて運用することになります。

ここで、今回のテーマである「振休と代休」だけについてまとめておくと、

と、なります。

振休は「休日」、代休は「休暇」ということで、最初にご説明した休日と休暇の違いがここに影響してくるのです。

3.振休に関する労務管理のポイント

(1)「休日の振替」の基本

振休とは、「事前に」休日の振替を行った結果の休日のことでした。重要なポイントですので繰り返しますが、振休が発生するには、必ずその前に「休日の振替」が行われている必要があるのです。

休日の振替は事前に行われなければなりませんが、法律に定められている制度ではなりませんので、「何日前までに」という法的な制限はありません。

ある企業で、次のようなやり取りがなされたとしましょう。

この休日の振替を行うために必要なポイントを次にまとめました。

<休日の振替を行うために必要なポイント>

①就業規則などに休日の振替ができる旨を定めること

②業務上の必要性があること

③事前に、休日を労働日と振り替え、その旨を周知すること

④休日が法定休日の場合、振替の範囲は4週間以内であること

①就業規則などに休日の振替ができる旨を定めること

労働契約上は休日だった日を労働日にするわけですので、使用者(企業)が従業員の同意なくして休日の振替を一方的に行うには、就業規則などの労働契約上の根拠が必要になる(昭23年4月19日基収第1397号)ということです。

裏を返せば、従業員の個別の同意があれば、就業規則に定めがなくても休日の振替を行うことは可能です。

この行政通達をもう少しくわしく紹介しておくと、「就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合、休日を振り替えることできる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は休日となり、休日に労働させることにならない」(前掲基収第1397号)ということです。

ちなみに、使用者(企業)が休日の振替をできる根拠規定は就業規則等に必要ですが、その具体的手続きまで定めることまでは求められていません。

行政通達も「就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましい」とするにとどまっています(昭和23年7月5日基発第968号)。

課長と○○さんの会話では、「就業規則に基づいて」という説明がありましたね。

②業務上の必要性があること

就業規則等の定めにより、使用者(企業)が休日の振替を一方的に行えるとしても、業務上の必要性のない休日の振替は権利の濫用(民法第1条第3項、労働契約法第3条第5項)になるということです。

課長と○○さんの会話では「ひな祭りセールの対応で人手不足」という業務上の必要性に関する説明がありました。

③事前に、休日を労働日と振り替え、その旨を周知すること

休日の振替は事前に、つまり振り替える休日と労働日が到来する前に行わなければならないということです。

事前というのは、前日の労働時間終了時までを意味します。

事後に行っても、休日の振替は認められず、本来の休日に行った労働は(当然のことですが)休日労働として扱われます(昭和63年3月14日基発第150号)。

周知というのは、休日の振替の対象となる労働者に対してその旨が伝わるようにすることです。

課長と○○さんの会話では、1月の段階で3月に休日の振替が行われることを伝えていますので、「事前に」「周知」という要件はクリアしていますね。

④休日が法定休日の場合、振替の範囲は4週間以内であること

「4週間を通じ4日以上の休日」を与えなければならないという法律の定め(労基法第35条第2項)によるものです。

労基法第35条に定められた休日を「法定休日」といいます。法定休日に関して休日の振替を行う場合は、4週間以内の範囲で行わなければならないことになります。

これに対して、労基法の定めを上回って与えられている休日(「法定外休日」といいます)の振替については、このような制限はありません。

休日の振替が正しく行われた場合、本来休日であった日が労働日となるわけですが、その日の労働時間は、休日労働とはなりませんので、休日労働としての割増賃金を支払う必要はありません。

課長と○○さんの会話では、3月3日の日曜日と3月5日の火曜日で休日の振替を行っていますので、仮に3月3日が法定休日であったとしても、「4週間以内の範囲」という条件は満たしています。

休日労働にはならず、休日割増賃金が支払われないことも、課長はしっかり説明していました。

なお、法定休日に関しては休日の振替を1日単位で行う必要がありますが、法定外休日に関しては特に制限はありません。

(2)振休が発生した場合の注意点

振休は人材を柔軟に活用できるメリットがある反面、特に給与計算(賃金計算)において煩雑な処理をしなければならなくなる場合があるというデメリットが存在します。

前提として、休日の振替においては労働日(本来は休日であった日)と振休(本来は労働日であった日)との賃金はプラスマイナスゼロで、それ自体は原則として割増賃金を発生させない関係であることをご理解ください。

この前提だけならば、給与計算上で特に問題はないのですが、次のようなケースでは、給与計算に間違えを生じてしまう可能性があります。

ア 週40時間の法定労働時間を超過してしまう場合

労基法は労働時間の原則的上限を1日8時間、1週40時間と定めており、これを「法定労働時間」と呼びます(労基法第32条)。

そして、例外的に法定労働時間を超えて労働させることを「時間外労働」と呼んでいます(労基法第36条)。

使用者が実際に時間外労働を行わせるには、労働者の過半数代表と時間外労働に関する労使協定(通称「36協定」)を締結した上で所轄労働基準監督署への届出が必要です。

ケース①の場合、休日の振替が同一週内で行われており、それぞれの労働日の労働時間が8時間以内であるため、1日8時間、週40時間の法定労働時間超過の問題は生じません。

ところが、たとえばケース②のように休日の振替が同一週内で行われない場合、1日ごとについては8時間の法定労働時間内におさまる勤務を続けていても、日曜日から木曜日の5日間で週の労働時間が法定労働時間の週40時間に達してしまっているため、翌日の金曜日の8時間の労働時間には、25%(0.25)の時間外割増賃金が発生してしまうのです。

このケースで給与計算を正しく行われなければ、未払残業代の問題が発生してしまいます。この点からすると、休日の振替はできるだけ同一週内で行った方が給与計算の手間がかからないことになります。

なお、フレックスタイム制の場合は、「精算期間における法定労働時間の総枠」を超えた場合に初めて時間外労働となりますので、ケース②のような場合でも、たとえば精算期間が1か月の場合、1か月の法定労働時間の総枠を超えなければ、時間外労働の問題は生じないことにご注意ください。

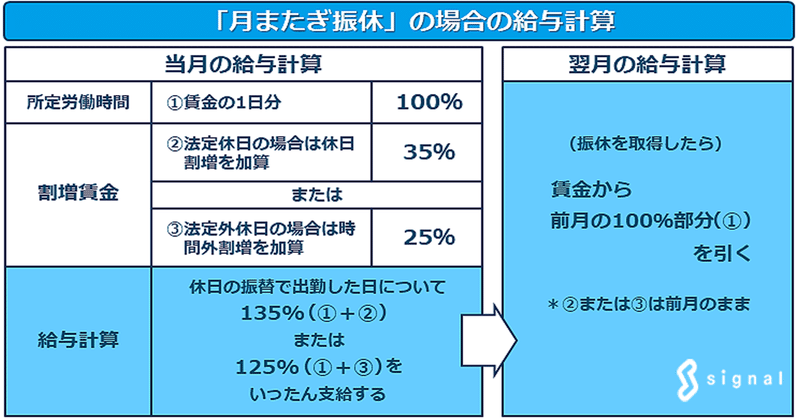

イ 「月またぎ振休(月をまたぐ振替休日)」の場合

振休が発生した場合の注意点として、「月またぎ振休(月をまたぐ振休)」の問題があります。

月またぎ振休は、正確には給与計算の締日をまたぐ場合に問題になります。

たとえば、月末締めの翌月25日払いで賃金を支給する会社があったとします。

その際に、下のケース③のように、振休が振り替えられた労働日と同一の月(同一の賃金計算期間)の場合は特に問題がないのですが、下のケース④のように、振休が振り替えられた労働日の翌月に取得されている(労働日と振休の賃金計算期間が異なる)場合は、「振休と交換した労働日の分の賃金をいったん支払う必要がある」のです。

「休日の振替においては労働日と振休の賃金はプラスマイナスゼロなのだから、振休と交換した労働日の賃金は支払わなくて良いのでは?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

たしかに、振休の原則としてはそうなのです。

ですが、それ以上に優先される労基法の原則があるのです。

それが、「賃金全額払いの原則」(労基法第24条第1項)です。

この全額とは、一賃金支払期(賃金計算期間)における全額を意味します。

先ほどの例でいえば、月の初日から末日までの間の賃金を翌月25日に全額支払う必要があるということです。

月またぎ振休の場合、この支払期で賃金計算をすることになり、そこに労基法24条の全額払いの原則が適用されるので、「いったんは振休と交換した労働日の賃金を支払う」必要があるということになります。

その上で、次の賃金支払期の間に振休を取得していれば、「労働日と振休の賃金はプラスマイナスゼロ」という前提がようやく当てはまり、振休の日の分の賃金を控除する、ということになります。

振休の日の賃金控除については、割増賃金分は控除できないことに注意してください。

すでに支払った振休と入れ替えた前月の労働日分として支給した賃金のみを控除するのが原則です。

月またぎ振休に関する賃金計算は、非常に面倒な面があるため、できれば振休は当初休日であった日と同一の賃金支払期に取得してもらうようにしたいところです。

行政通達は休日の振替について「振り替えられた日とできる限り近接した日が望ましい」(昭和23年7月5日基発第968号、昭和63年3月14日基発第150号)としていますが、法律上の義務ではありませんので、就業規則等で月またぎ振休をできるだけ少なくするようなルール整備をすることも考えてみてほしいところです。

4.代休に関する労務管理のポイント

(1)代休の基本

「代休」とは、休日労働を行った代償として、事後に、特定の労働日の労働義務を免除して与えられる休暇のことでした。

たとえば、ケース⑤のように、3日に休日労働をした後で、本来は労働日であった5日の労働義務を免除する場合が代休の例です。

3日は事前に休日の振替を行っているわけではないので、休日労働となります。

法定休日であれば、休日労働に関する労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届出しておく必要があります(さらにいえば、就業規則等の休日労働を命じる根拠も必要です)。

給与計算の際には、休日労働の割増賃金を支払うことも必要になります。

ここで注意していただきたいのは、代休は労働基準法等の法令に定められたものではないということです。

そのため、法令上は使用者に代休付与義務はありません(昭和23年4月9日基発1004号)。

代休を与える場合に必要なポイントは以下の通りとなります。

代休を与えるために必要なポイント

①休日労働が法定休日労働である場合は、休日労働の割増賃金を支払うこと②代休を与える場合は、就業規則等にその旨を定めること

③代休を無給とする場合は、就業規則等にその旨を定めること

④短時間の休日労働に代休を与えるか否かについても考慮すること

①休日労働が法定休日労働である場合は、休日労働の割増賃金を支払うこと法令通りです(労基法第37条第1項)。

②代休を与える場合は、就業規則等にその旨を定めること

代休が休日労働に関する労働条件の一種であることから、就業規則等にその旨を明確に定めておくのが望ましいためです。

なお、会社が代休の取得を任意ではなく強制的に命じたい場合は、その根拠規定も必要になります。

③代休を無給とする場合は、就業規則等にその旨を定めること

代休は休暇なのですが、その休暇を無給扱いにしたいならば、これも労働条件に係わることですので、就業規則等に明記しておかないと、労使トラブルが起きる可能性があるためです。

④短時間の休日労働に代休を与えるか否かについても考慮すること

使用者(企業)の判断に委ねられている部分です。

通常は1日あるいは半日単位での代休のみで、時間単位の代休は管理が煩雑になるので制度として定めない企業が多いと思われます。

(2)代休に関する注意点

先ほどと同じケース⑤で見てみますと、代休は、休日労働が前提となりますので、前述のように3日の休日労働に関しては割増賃金の支払が必要となります。

しかし、その後に本本来労働日であった5日を休日にしますので、その日に関しては就業規則で無給と定めれば賃金は発生しません。

この際に、3日の休日出勤と5日の休日とを相殺できないかという質問を受けることがあります。

この点に関しては、3日の休日出勤分が1.35倍の割増賃金率なので、相殺しても0.35倍の割増賃金分の支払義務が残ることに注意が必要です。

なお、この相殺処理は同一の賃金計算期間内で行う必要があります。

その理由は「月またぎ振休」と同様で、賃金の全額払いの原則があるからです。

たとえば、給与計算期間が1日から末日である場合、ケース⑥のように24日の休日労働の代休を翌月5日に与える場合、つまり給与計算期間をまたぐ代休の場合は、24日については、いったん1.35倍の割増賃金全額を支払うことになります。

その上で、翌月の賃金から代休の5日の1倍の賃金のみを控除する、というステップを踏まなければなりません。

そのため、月またぎ振休と同様に月またぎ代休についても、できるだけ同一賃金計算期間内で代休を与えるように運用した方が給与計算において間違いが少ないでしょう。

さらに、月またぎ振休も月またぎ代休も、昇給や降給が発生した場合の給与計算の問題や、固定残業手当(定額残業手当・みなし残業手当)が支給されている場合の給与計算の問題などについての疑問点が山積みです。非常に奥が深く複雑な問題ですね。

それでは次のnoteでお会いしましょう。

お仕事のご依頼はこちらまで info@sharoushisignal.com

※お問い合わせを多数頂いており、新規のご依頼に関しましては、原則として人事労務コンサルティング業務、就業規則等の作成業務、労務監査(労務デューデリジェンス)業務のみをお引き受けさせていただいております。できる限りお客様のご依頼にはお応えするように努めておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

Twitterでも発信しています。

以下、執筆、解説などの一部をご紹介しています。ぜひご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?