年アド3級 過去問解説 2021年10月 問‐49.50

こちらの記事は、試験団体である銀行業検定協会様のご了解のうえで、過去問題の著作権に触れない範囲での掲載をしております。

問題文は掲載しておりません。公式の「問題解説集」をご用意ください。

こんにちは! うっちーです。

こちらでは、年アド3級の技能・応用編の過去問について、図解もまじえながら話し言葉で解説していきます。用語等の厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しております。

あくまでも過去問の解説であり、次回の試験でも同じ論点の問題が出題されるとは限りませんのでご了承ください。

なお、ご購入後にも記事のレイアウトの見直しや内容の追記等の更新を行うことがございます。

2021年10月 問‐49

J夫さんの令和4年分の公的年金等にかかる雑所得の金額を求める問題です。

ポイント

公的年金等の総収入に含める年金の種類

公的年金等控除額の計算

『公的年金等の収入金額』から『公的年金等控除額』を差し引いたものが『公的年金等にかかる雑所得』となります。

まず、『公的年金等の収入金額』を求めます。

収入金額には、老齢厚生年金・老齢基礎年金に加えて、企業年金基金(老齢給付)も含まれます。

事例からするとJ夫さんの場合は

167万円+78万円+90万円=335万円(収入金額)

次に、『公的年金等控除額』を速算表を使って計算します。

水色の部分と黄色の部分(110万円)とを比べて、金額が大きくなる方を控除額とします。

(A)に先ほど求めた335万円を入れて計算します。

335万円×25%+27.5万円=111.25万円

111.25万円 > 110万円

公的年金等控除額は111.25万円

335万円ー111.25万円=223.75万円

『公的年金等にかかる雑所得』の金額は2,237,000円

(4)が正しい

2021年10月 問‐50

J夫さんの退職一時金にかかる課税対象となる退職所得金額を求める問題です。

ポイント

勤続年数の1年未満の端数は切り上げ

勤続年数が20年を超えるか?

計算の最後の×1/2

『退職一時金の額』から『退職所得控除額』を差し引いて、さらに『1/2』にしたものが『退職所得金額』です。

高額の退職金を受け取ったとしても、勤務年数が長ければ控除がたくさん差し引かれ、そこから1/2したものが所得になります。さらに、退職所得金額は他の所得とは合算せずに税金を計算しますので、税率も抑えられます。

J夫さんの場合、

退職一時金の額は事例から2,000万円です。

勤続年数はかんたんな線表を書いて確認しましょう☟

令和3年+93→昭和96年相当

36年と2ヵ月→端数切り上げで37年

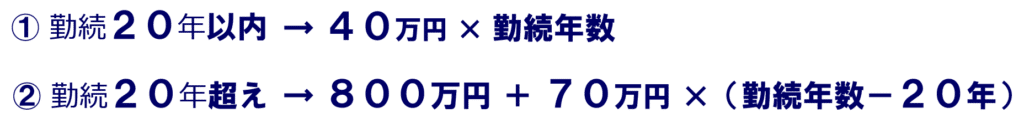

退職所得控除額は次の式で求められます。

800万円+70万円×(37年ー20年)=1,990万円(退職所得控除額)

退職一時金の額から1,990万円を差し引いて1/2したものが、求める退職所得金額です。

(2,000万円ー1,990万円)×1/2=5万円

正しい選択肢は(2)です。

くれぐれも、最後の『×1/2』を忘れませんように!!

選択肢には、1/2にするのを忘れた場合に該当する金額が混ぜられていますので、うっかりしているとそちらを選びかねません!

まとめ

問‐49.50は、FPを学習したことがあるかどうかでとっつきやすさが変わってくるかもしれません。何回か計算してみて式をマスターしてしまえば比較的かんたんに解ける問題です!

近年は、公的年金等の税制の問題においてもう少し細かい知識を問われる場合もあります。(2022年3月試験がその例です。)

以上、問‐49.50の解説でした。

予備知識を再確認したい場合は、私のブログ『ねんきんわか~る』におすすみください☟

掲載している解法や覚え方のコツは私なりのオリジナルです。無断転載・無断転用を禁止しております。