夏草や 源義経最期の地にて 岩手県平泉

松尾芭蕉の有名な句の一つに

夏草や 兵どもが 夢の跡

がある。

この句を詠んだ場所が平泉の高館義経堂だ。

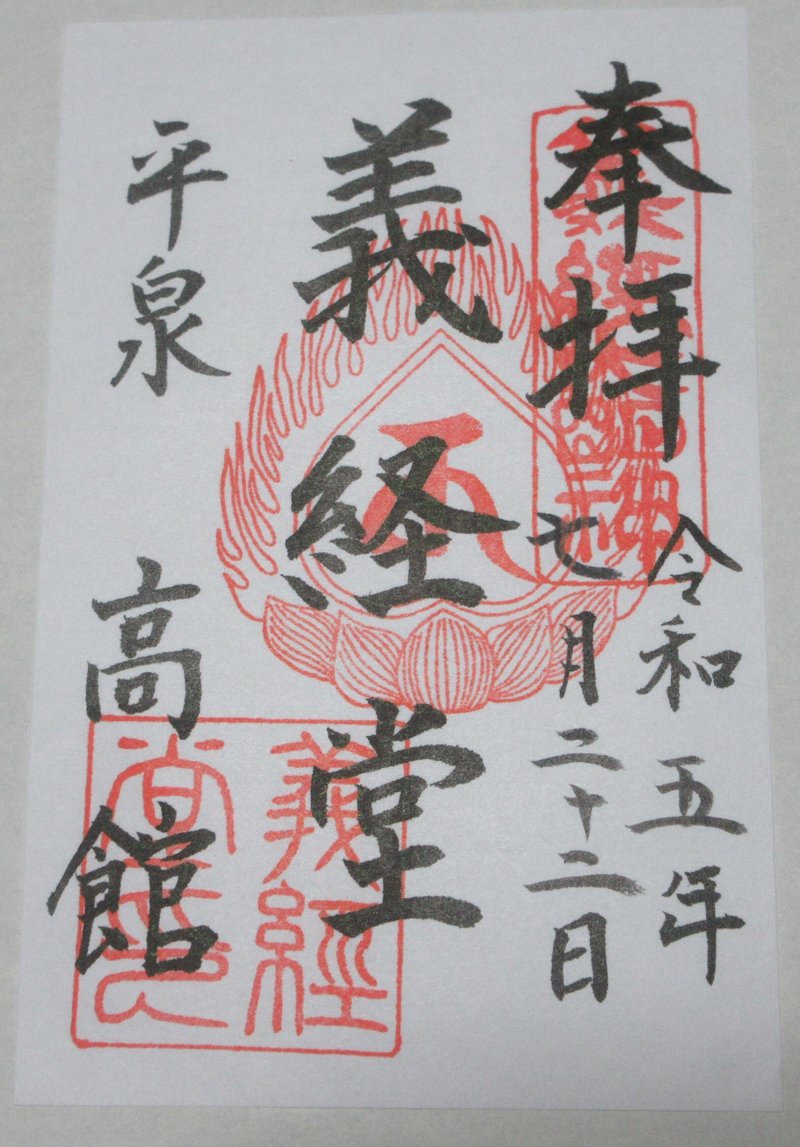

毛越寺が管理している。御朱印は書置きで毛越寺の袋に入れて頂いた。

見事な合歓の花が迎えてくれたのであった。

この階段を上がっていくのだ。

下に流れるは北上川。素晴らしい眺めだ。

夏草や 兵どもが 夢の跡

松尾芭蕉の句碑がある。

俳聖・松尾芭蕉が門人・曽良を伴い、平泉を訪れたのは元禄2年(1689)旧暦5月13日(6月29日)のこと。高館に立ち、眼下に広がる夏草が風に揺れ光る様を眺めた芭蕉は、100年にわたり平泉文化を築き上げた奥州藤原氏の栄華や、この地に散った義経公を思い、かの名句を詠みました。

三代の栄耀一睡の中にして、大門の跡は一里こなたに有。秀衡が跡は田野に成て、金鶏山のみ形を残す。先高館にのぼれば、北上川南部より流るゝ大河也。(中略)「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と笠打敷て時のうつるまで泪を落し待りぬ。

夏草や 兵共が 夢の跡

(毛越寺の説明より)

源義経という人物があまりにもカリスマ性があり、舞台やドラマなどでもイケメンが演じるものだから脇に置かれがちだが、ここで言われている兵どもの主役は寧ろ藤原家ではないかと思うのだ。奥州にて栄華を誇り、中尊寺、毛越寺などの素晴らしい寺の建立と。その藤原氏のあっけない滅亡。その後は平泉の地は芭蕉が詠んだような状態であったのだろう。

さて、いよいよ源義経公の供養塔に。

昭和61年、義経公主従最期の地であるこの高館に、藤原秀衡公、源義経公、武蔵坊弁慶八百年の御遠忌を期して、供養のために塔を造立しました。祖父、父の志を継ぎ、奥州藤原文化を築き上げた秀衡公、運命に翻弄され、この平泉で31歳という短い人生を終えた義経公、そして、義経公を信じ戦い抜いた弁慶。それぞれの生涯に思いを馳せ、心からの供養を行うのに、この高館はふさわしい場所だと思われます。(毛越寺の説明より)

本当に源義経という人間は運命に翻弄された人物であったと思う。源義経がいなければ源氏は天下を取れなかったという活躍をしたにも関わらずの兄頼朝の仕打ち。頼朝も人間不信になっていたのだろう。他にも弟・範頼をも謀反の疑いで殺している。

東北の夏に相応しい合歓の花の咲く中、源義経、藤原氏に想いを馳せるひと時であった。

毛越寺で書き置きしたものを受付の方が日付を入れてくれる御朱印。

義経堂 雄姿を忍びし 合歓の花

岩手県西磐井郡平泉町平泉字柳御所14

東北本線平泉駅下車 徒歩20分

平泉巡回バス「るんるん」で高館義経堂で下車。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?