南葛飾まんだら六ケ所参り 葛飾区鎌倉にて

1年に1度。毎年11/23に葛飾区鎌倉において、1日お遍路体験「まんだら六ケ所参り」が開催されている。

私がそれを知ったのは知り合いの真言宗豊山派・大珠院住職の投稿であった。

【葛飾区で一日お遍路体験】

— 真言宗大珠院 -official- (@Officia54716581) November 22, 2023

11月23日は「まんだら六ケ所参り」です。

葛飾区鎌倉町内の大師堂6ケ所を一日で遍路する一日お遍路体験です

時間 10時より16時

交通 京成小岩より徒歩10分

京成バス小55系統「鎌倉小学校」下車1分

鎌倉八幡神社より鎌倉町周辺の六ケ所の大師堂を遍路します。… pic.twitter.com/ksNea7pFy2

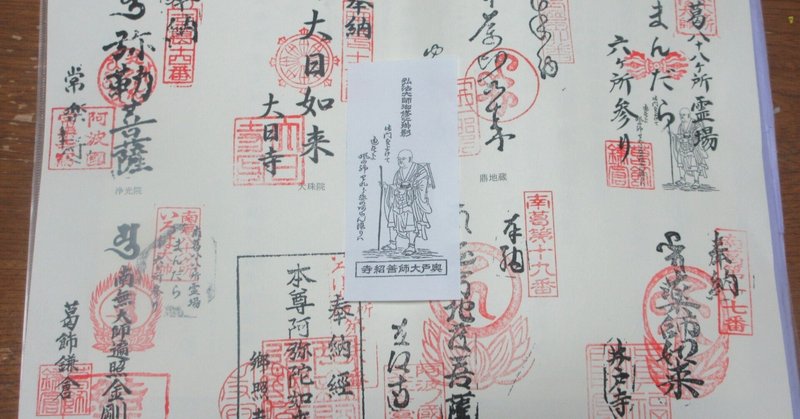

この日は、無人の神社、お寺に町内会有志の方が集まり、御朱印を押してくださる。

大師堂廻り、1日お遍路さん体験。すなわち、葛飾区鎌倉にある弘法大師様を祀った大師堂を廻るものだ。

範囲としては短いが、忙しい日々、1日をお遍路さんの気分で廻る。それが趣旨である。

とりあえず受付となっている鎌倉八幡神社に。

自分の中でGoogleマップを観ながら、葛飾区鎌倉の神社寺院ということで、6か所検討をつけてメモして行ったのだが、この会場に来るまでどこに行くかわからないという状況になっていた。よくまあ、パニックにもならずに済んだもんだと自分でも不思議だ。

受付で渡された案内図がこちらであった。検討をつけて行った所が一部ハズレていた他、今はただ地蔵があるだけの場所とか、行くとマンションになっている、公園であったりとそんな感じであった。

ということで、この順番でと言われた6か所だ。

①鎌倉八幡神社 鎌倉4-15-24

②輪福寺 鎌倉3-46-17

③かなえ橋 鎌倉3-46-4

④前西 鎌倉1-19-19

⑤浄光院 鎌倉1-31-4

⑥大珠院 鎌倉4-4-3

①鎌倉八幡神社 鎌倉4-15-24

祭神は誉田別命である。寛永年間、相州鎌倉郡の人、源石衛門が当地を開拓したときに鶴岡八幡宮の分霊を勧請し、村の産土神として祀ったものと伝えられている。このことが村名の由来となった。初詣や秋の祭礼は大々的に行われる。

境内には、石造りの浅間神社があり、7月1日は祭礼が行われる。

境内左手奥には四拾八貫目、三拾八貫と書かれた力石が2個あり、その昔、村の若い衆が力自慢を競ったものといわれている。

また、出征軍人の名を記した日露戦役之碑がある。(説明文より)

ほおお、葛飾区鎌倉の鎌倉という地名は、鎌倉から来ているのか。勉強になった。

②輪福寺 鎌倉3-46-17

真言宗豊山派に属し、正法山華蔵院と号する。

寛永2年(1625年)、法印日静が創立したという。

明治維新の際、無住状態となり、多くの記録を失ったので詳細は不明である。

入口に地蔵菩薩像があり、門を入って左奥には大師堂がある。

享保7年(1723年)2月3日、徳川八代将軍吉宗が鷹狩りの折に当寺に休息した。

大師堂は本堂前永代霊殿の左側、ここにも角塔婆が残っています。角塔婆は大正14年南葛八十八ヶ所が完成した時のものです。大師像の台座には建立時の当村世話人の名前が書かれています。本尊蔵は本堂にあります。

(説明文より)

無人の寺であっても、地域の人が保存してくれる。その有難味を思うのであった。

③かなえ橋 鎌倉3-46-4

かなえ橋際、京成高砂4号踏切そばに道祖神「青面金剛」「かなえ地蔵」「大師堂」がある。

この石造物は、かつて道行く人々の道標として、さぞ役にたったと思われる。

第6番大師堂は3丁目踏切鼎地蔵脇にあります。ここの本尊像も19番と同じ時期昭和50年頃盗まれてしまい、一旦戻ってきたのですが、その後の行方がわかりません。ここには鼎地蔵、青面金剛、上野寛永寺灯篭、交通事故供養地蔵等があり、町内の言わばパワースポットになっています。

(説明文より)

小さな地蔵に手を合わせた。

④前西 鎌倉1-19-19

大師堂はマンションの敷地内かなえ通りに面して建っています。

中央に大師像、右側に木のお厨子、中には大窪寺霊木から彫った本尊像(19番延命寺地蔵菩薩)がありましたが、昭和50年頃盗まれてしまったことがあります。その後、犯人が捕まり戻ってきましたが、現在は1丁目田辺正樹氏宅に保管されています。左側のお厨子には石の本尊像が。この石の本尊はいつの頃か、どのような謂われかはわかりません。全体の中でも揃っているわけではありません。

南葛八十八ヶ所ご詠歌集には地名として「前西」とあります。昭和の初め迄、鎌倉新田のこの辺りが前西と呼ばれていたことがわかります。

(説明文より)

Googleマップで住所検索をすると、マンション名に行きあたる。

かつての通りにあった小さな大師堂跡にマンションが建設されたのだろう。

それでも、取り壊すことなく残してくれたことに感謝したい。

⑤浄光院 鎌倉1-31-4

真言宗豊山派に属し、本尊は阿弥陀如来である。永禄年間(1558~69年)の創立と寺伝にあり、室町時代末期鎌倉新田開拓時の創立と思われる。入口左手に大師堂がある。

大師堂は浄光院本堂の前に、元は木製でしたが庫裏を建て替えて、石のお堂になりました。本尊像は庫裏に保管、大師像左に角塔婆があります。この角塔婆は昭和3年本尊開眼法要の時のものです。大師堂前には寺子屋跡の碑があります。(説明文より)

こちらは本堂に入り、住職と話をすることが出来た。奈良にある長谷寺に行きたい!そんな気分になるのだった。

⑥大珠院 鎌倉4-4-3

真言宗豊山派、八幡山と号する。寺伝によると寛永3年(1626年)、僧円心の創立という。

明治維新の際廃寺同様になったが、その後再興され、現在に至っている。

徳川八代将軍吉宗の次男・徳川宗武が側室の為に宝篋印塔(ほうきょういんとう)があります。この他に、石灯篭、大師堂、入口左側には六地蔵がある。本堂には約600体の大黒天像が安置されている。更に、新墓地には十一面観音像はある。

南葛八十八ヶ所78番大師堂は、元々は江戸川区小松川5丁目に在りましたが、管理者が居なくなり奥戸善紹寺に保管されたいたものを平成16年に大珠院新墓地造営記念の際に、この地に移設したものです。大師堂前には四国八十八ヶ所と別格二十霊場合わせて百八ヶ所のお砂二三一氏があります。

(説明文より)

こちらでは、本堂にて座が設けられ住職の話を伺うことが出来た。

「御朱印だけ頂いて帰るという人が多いが、お経を唱え、ご焼香をしてほしい」

と言われた言葉は大きい。

今や、御朱印ガールだの流行っているのだろうが、コレクションとして集めるのが目的になっていないだろうか。

本来は御朱印が目的ではなく、道端にある地蔵や大師堂などに手を合わせ、日頃の無事、平安を祈っていたのだ。その事を改めて知ることとなった。

そして、全て廻り、八幡神社へと。

大師堂の中に祀られているお大師様。

同行二人。共に歩いてくださった弘法大師様に感謝であった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?