寺カレーに和み地蔵に洞窟に 鎌倉市 浄土宗系海光山慈照院長谷寺 私の百寺巡礼145

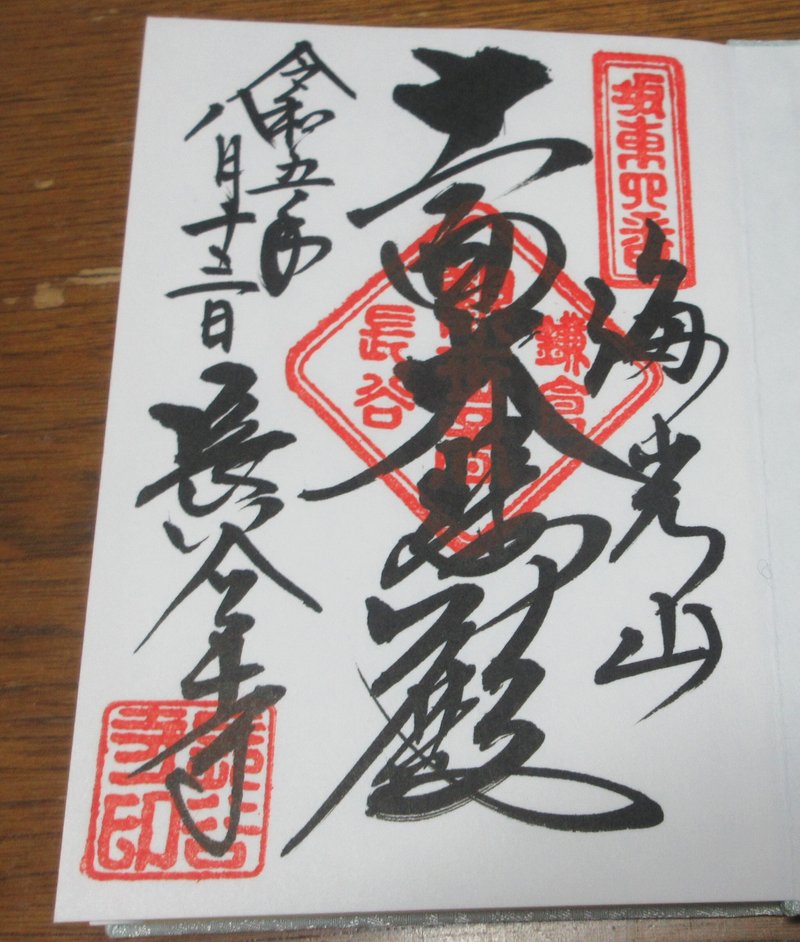

可愛らしいお地蔵様が好きな私は、和み地蔵様の御朱印帳を探していた。

これを言ってはなんだが、以前はAmazonやら楽天市場やらで御朱印帳を買っていたのだが、お寺や神社で直接買った方が色々な面で良いことに気づいたのであった。

そして、可愛らしいお地蔵さまの御朱印帳を探すのに、またまたホトカミの情報が役に立った。感謝。

だが、まあ、他のサイトでは御朱印が沢山紹介されているのに、投稿者0なんてえのもあるから開発途上のものだと思っている。

そして、探し当てたのがこちらの御朱印帳。

鎌倉市だし近いな、と気軽に出かけたのであった。

観光客の多さでは、同じ駅で近くにある鎌倉大仏でお馴染み高徳院の方がずっと上で、殆どが外国人であった。それゆえにゆっくりと廻り、お寺の中で食事もでき、写真撮影も他人が写らずと、満足であった。

ここからは入館料を払い境内に。Suicaが使えるので便利。

Suicaでゴイゴイスー!

下の境内より階段を上ると、その中段奥に見えるのが地蔵堂です。 当山に帰依する信者の方々の発願により建立されました。その後、堂宇の老朽化に伴い平成15年に再建されたのが現在の地蔵堂です。

鎌倉では例の少ない扇垂木の屋根が特徴です。

なお、お祀りする地蔵尊も御堂の再建にあわせて造立されたものです。子安・繁栄のご利益をお授けする 「福壽地蔵」です。

その数の多さに驚かされる。

鐘楼

当山の梵鐘は文永元年(1264)鋳造の銘を持つ、鎌倉でも3番目に古い作例となります。昭和28年に国の重要文化財に指定され、現在は宝物館において収蔵展示中。しかし、20年程前までは「時の鐘」として実際に撞いておりました。現在の梵鐘は昭和59年に新鋳されたもので、毎年の大晦日には、除夜の鐘を撞きにみえられる参拝の方々で賑わいます。

見事な百日紅が季節を思わせた。長谷寺は季節の味わいがある。

本堂は、観音堂(十一面観音菩薩)だ。

その創建は本尊である長谷観音流着の縁起に由来し、天平8年(736)まで遡ります。当山が鎌倉でも有数の古寺に数えられる所以です。その後、幾年の星霜を経るなか、幾度と無く堂宇も再建がなされたと伝わりますが、関東大震災による当山の罹災は甚だしく、旧来の建物は止む無く建替えとなり、災害から本尊をお守りするため、鉄筋による再建が進められました。そして、昭和61年、罹災から実に60年以上の歳月を費やし現在の堂宇は完成に至りました。

本尊である十一面観音像は、錫杖を右手に携え、岩座に立つ独特の像容で、大和長谷寺の本尊をはじめ、全国に所在する長谷寺に祀られる観音像に多く見られることから、これらを総称して「長谷寺式十一面観音像」と呼びます。縁起に曰く、本尊の造立は養老5年(721)と伝えられていますが、現在の像が創建当初からのものとは言い難く、また後世の修復も多く加えられているため、制作年代については未詳と言わざるを得ません。但し、本尊に付随する光背や御前立の観音像の修復年代が室町時代まで遡ることから、現在の尊像が存在していた時期についても、室町時代に準ずるものであることは確かといえ、さらに鎌倉時代より当山に伝世する大型の懸仏や板碑類の存在から、その当時には巨大な尊像が造立されていたものと推測されます。

堂内に入り拝観した本尊も素晴らしかった。

内部の回転式書架を「輪蔵(りんぞう)」と呼びます。中には一切経(大蔵経)が収められており、書架を一回転させることで一切経をすべて読誦した功徳が得られるといいます。なお、堂内には皆様が書き終えた写経も多数納められています。

※輪蔵は観音御縁日(毎月18日)、正月三が日、4月8日(灌仏会)、8月10日(四萬六阡日)のみ回すことができます。

マニ車

主にチベット仏教において用いられる道具です。マントラが刻まれた筒の中には漢文とサンスクリット語の般若心経が多数納められています。マニ車を回転させることで、納められた経文を唱えるのと同じ功徳があるといわれています。

※18基あり、毎日回すことができます。

休日のお昼時の鎌倉は、どこも混んでおり、長時間並ぶか諦めるか。

だが、こちらのお寺の中にあった食事処は空いており、ゆっくりとくつろぐことが出来た。もしかして、穴場?

店から湘南の海が観える!

お寺カレーはスパイスの味わいと香りがたまらない。

手作りジンジャーエールを頼んだのだが、スーパーで売っているペットボトルの物と比べると、生姜の味がたっぷりした。おおお、身体にいいかも。

美味しかった。

こちらの僧侶に影響を受け、カレー三昧(レトルトカレー多し)になっていた私だが、浄土宗はカレー好き説が成立してしまった。

こちらは弁天窟。

下の境内の放生池を過ぎた辺りに、弘法大師参籠の地と伝わる弁天窟があり、その名にちなみ窟内壁面には弁財天とその眷属である十六童子が彫られているほか、弁財天と同じ神様であるとされる民間信仰の宇賀神(人頭蛇身)もお祀りされています。

天井が低い為、途中、中腰になりながら歩いたのだった。

大黒堂

当山伝世の大黒天像は、応永十九年(1412)の銘を持つ神奈川県でも最古の尊像です(通常非公開)。このご本尊に代わり、堂内には「出世・開運授け大黒天」や「さわり大黒天」が祀られ、鎌倉・江ノ島七福神巡りの一つとしてご参拝の方々に親しまれています。

弁天堂

寺伝によれば当山の八臂の弁財天像は、弘法大師が廻国修行の折、当山の岩窟に参籠し感得して自ら刻まれた尊像といわれ、江戸時代には「出世弁財天」の名で世に知られていました。現在その尊像は宝物館に収蔵されています(通常非公開)。

このご本尊に代わり、堂内には「福徳弁才天」がお祀りされ、広く皆様にご利益をお授けしています。

さあ!一番の見所(個人の好みであり見解です)は、和み地蔵さまなり。

この穏やかな表情がたまらない。

和み地蔵様の後ろに咲くのはノウゼンカズラだ。

俳句では、夏の季語。長いので、凌霄(のうぜん)と言うようだ。

凌霄や 和み地蔵に 寄り添いし

お土産に購入したのがこちらだ。

とても楽しい時であった。

浄土宗系海光山慈照院長谷寺

鎌倉市長谷3-11-2

江ノ電・長谷駅より徒歩5分

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?