東西の叶神社 浦賀にて

横須賀市浦賀。

江戸時代までは小さな漁村だったこの村が注目されるのは、1853年、マシューおじさん、じゃなかったマシュー・ペリー率いる黒船艦隊が入港したことによる。

ちなみに、ペリーの名前のマシューだが、「赤毛のアン」が好きな人はピンと来ないだろうか?

ギリシャ語読みだとマタイ。マタイの福音書を書いた人、イエスの弟子の1人のマタイの英語読みになる。

何故、浦賀なのか?

ペリーが停泊する港として浦賀を選んだ理由は、海図にありました。 当時の日本は外国船が江戸湾の奥に入ることを禁じていたため、欧米諸国の船は江戸湾に侵入できません。 したがって、測量ができず安全な航海のために必要な測量も行えなかったのです。 そこで 江戸に近く、なおかつ侵入禁止ラインより手前の浦賀に停泊したのです。

こうしてみると、鎖国時代、江戸幕府の言う通りに朱印船貿易をしていた人たちと比べて、ペリーという人間がいかに頭が切れるか窺える。

と、それはさておき。

ここ、浦賀は狭い湾になっている。

実際に訪れ、渡し舟を利用し、思っていた以上に小さな湾なんだなと実感したのであった。

と、その前に、松尾芭蕉に浸りきっている私は、渡し舟と言ったら、最上川やら、墨田川。てっきり、東西の叶神社を結ぶ舟は川を渡るのだと思っていたのだ。ああ、恥ずかしい。

久比里若宮神社にて、長老たちに「川じゃなくて海。浦賀湾だからね」と言われ、ああ、マシューが来た浦賀湾だったかーー、と納得したのであった。

マシュー・ペリーが来た時と地形が全く同じかはわからないが、現在の浦賀はこんな感じだ。

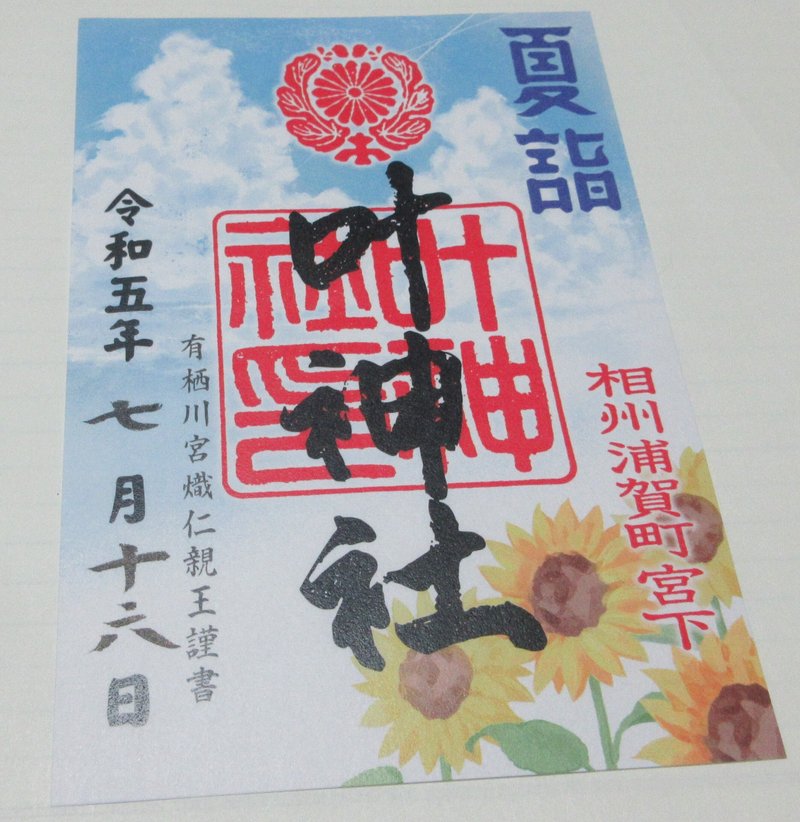

今回、初めて来るきっかけとなった京急電鉄の夏詣には感謝したい。

さて、叶神社であるが、元は、現在「西叶神社」と呼ばれるものだけであった。

元禄5年(1692)、江戸幕府の行政政策により、浦賀は東西の浦賀村に別けられた。

行政区域の分離は、それなりに各々の村意識を生じさせるのであって、総鎮守は西岸に所在していたから、長い間、その氏子として叶神社の御神徳を仰ぎ戴いてきたことにより、東岸にも今まで通り、同じ御神徳をと願う信仰心が分霊祭祀となった。

叶神社が2社あるのは諸説あり、

「三浦郡志」(大正7年)には、「叶神社、当地には叶神社と称する神社2社あり、一つは東岸新井にあり、一つは西岸宮下にあり。共に村社にして応神天皇を祀り、伝えて養和元年僧文覚の勧請とす。記録によれば、叶神社はもと叶明神と称し、西浦賀に在りて浦賀一村の鎮守なりしが、元禄5年浦賀村分村して、東西に二ヵ村となりしより、東浦賀に叶明神を勧請したりと云ふ。

「幕府時代の地誌は東叶神社を若宮と書せるにても事情察し難からず、西叶神社は歴代の浦賀奉行毎歳春秋二季に幣帛を献ずるを例とせり。」

「新編 相模風土記」巻百二十三には、「東浦賀 叶明神社 正保元年(1645)9月19日。西浦賀の本社を勧請し牛頭天王、船玉明神を合祀す。」とある。

西叶神社は、養和元(1181)年、文覚上人により源氏の再興を祈願して京都の石清水八幡を勧請し創建。現在の社殿は天保13(1842)年に再建。

東叶神社は、江戸時代初期の正保元年(1644年)、西浦賀の叶神社を勧請して創建された。明治になるまでは、耀真山永神寺と呼ばれる真言宗醍醐派仏教寺院を別当寺としていた。

江戸時代は、1つの村に1つの神社のような政策が出され、浦賀は西浦賀と東浦賀に分かれたのだ。

基本としては、西叶神社を先に参拝、続いて約3分間の渡し舟の航海。

そして、東叶神社へという順番だ。

西叶神社で勾玉を求め、東叶神社でお守り袋を求めと、2つ合わせてのパワースポットであるのだ。

ということで、まずは、西叶神社に。

30℃超えの炎天下の中、久里浜駅からバス通りを歩く。

歴史を感じる、素敵な神社だ。海の真ん前にあり、今日は晴れていて良かったと感謝した。

渡し舟も嵐の中ではムリであろうし。

浦賀湾3分間の渡し舟体験なり♪

東叶神社に到着。

万延元年(1860)、時の幕府は日米修好通商条約批准交換のため米国軍艦ポーハタン号随行船としての咸臨丸の 船将に任命された勝海舟は壮挙に先立ち当社を訪れ太平洋横断公開の一路平安について叶神社の加護を記念し併せて事故の精神的肉体的荷重等の克服を謀るため社内にある井戸水で 潔斎水垢離を済ませ修行用の法衣に心身を整へ千古鬱蒼とした樹林に囲まれた輿の院の社前のこの場所を選んで座禅を組み断食修行を行ったのである。

こちらは、江戸時代に出来たからか、真言宗の一派が別当として管理もしていたようだ。不動尊も弁天様もある。

個人的な感想だが、雑誌に載るような若い子が喜びそうなのはこちらかな?とも感じた。

パワースポットを感じる作りになっているからだろうか。

それよりも、ここ浦賀の地で勝海舟がどういう祈願をしたのか。それがわかる神社でもあった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?