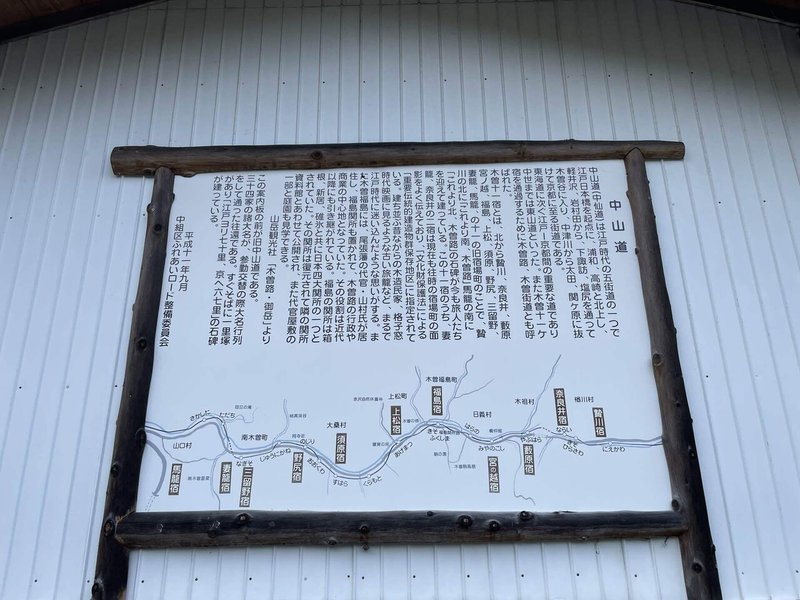

中山道17 福島宿→須原宿

▽1991年3月

23歳 30年勤めた会社の入社前に、東海道を歩きました。

▽2021年3月

53歳 30年勤めた会社の退職後に、中山道を歩き始めました。

京都まで一気に歩く、"気力"、"体力"、"時の運"、が無いので、行けるとこまで歩く事を繰り返します。

2021.06.27

1.朝の木曽福島

昨夜お店でおむすびを作ってもらい、

腹ごしらえしてからの出発。

お世話になった蔦屋さん、

良い宿でした。

宿の目の前が七笑酒造のお店、

すぐ裏が酒蔵です。

緩やかな坂を登ると、

そこは"上の段"と呼ばれる地区、

昨日の夕方と夜に続いて3回目。

1927年の大火で坂の下にある、

"下の段"地区は殆どが焼失したそうで、

大火を逃れた"上の段"は一段と美しく

保存されたのでしょう。

う〜、何度来ても良いものは良い!

この水朝汲んでから歩こうと思ってたら、

川の水なので飲めませんよと、

控えめに書いてありました。

振り返ると、

う〜、美しき木曽福島。

駅の近くの落ち着いた街並み、

昨日みた蕎麦屋の"くるまや"さんが、

2枚目写真右側に写ってます。

銀行は"両替屋"なんですね。

女の子のキャラがカワイイ。

優しい看板。

この赤い建物は"木曽ホテル岩屋支店"、

営業していない様子。

本店は木曽川沿いで営業してます。

車道と歩道の間にある仕切り、

なんて呼ぶのかわかりませんが、

なんと木で出来てます。

きっと雨にも雪にも強いんでしょう、

流石"木材王国"木曽です!

2.木曽の九龍城

昨日宿で貰った地図に、

断崖建築があると書いてあるのを、

見つけてしまいました。

運良く街道が近くでしたので、

崖下から見上げるとそこには、

今は無き香港・九龍城がありました。

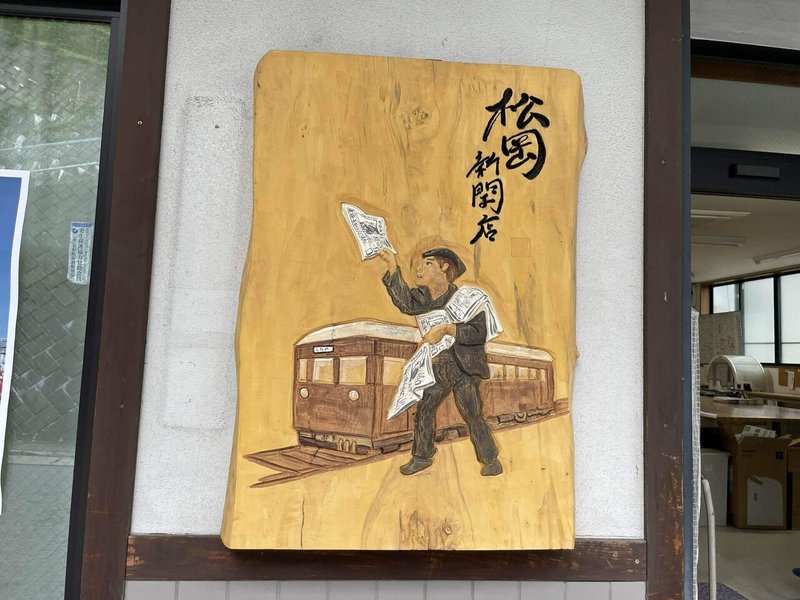

途中にあった新聞屋さんの看板、

これはいいです。

こちらが木曽福島駅前、

観光地のオーラ出てますね。

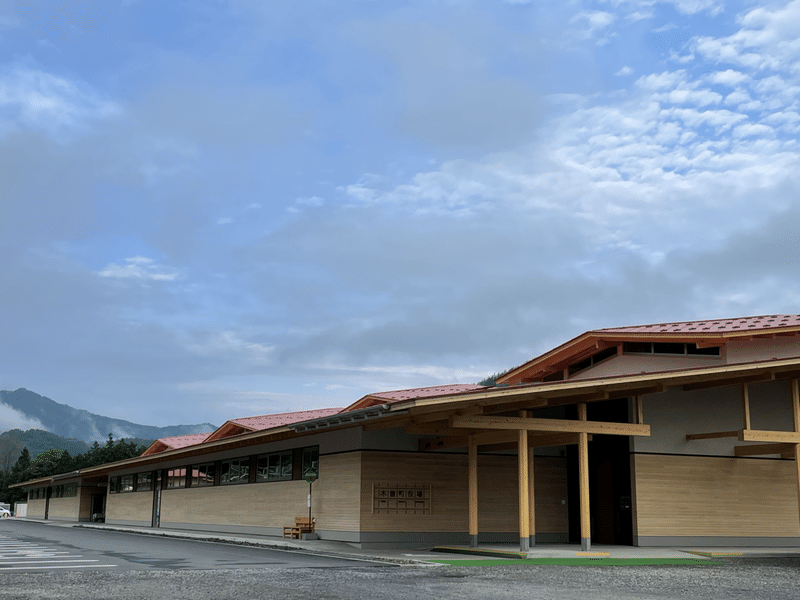

木曽町役場、センスが良い町です。

そうそう、木曽の地域に、

赤い屋根が多い理由が判明。

雪に強い薬を塗っているかららしいです。

庭に一里塚、なんだか羨ましい。

福島宿もここまで、

お世話になりました。

時々見かけた鮮やかな緑の葉、

Google lensで調べたら、

"キボウシ"という多年草。説明文に、

存在感のある日陰向きの植物、

と絶妙な解説がありました。

げっ晴れてきた、

暑いので雨よりも晴れの方が嫌です。

お天道様に怒られそうですね。

晴れると木々や花々って、

こんなに綺麗だったんですね。

碓氷峠の手前松井田宿から、

殆ど晴れてなかったので、

太陽に慣れてません。

案内看板か関所の門の形。

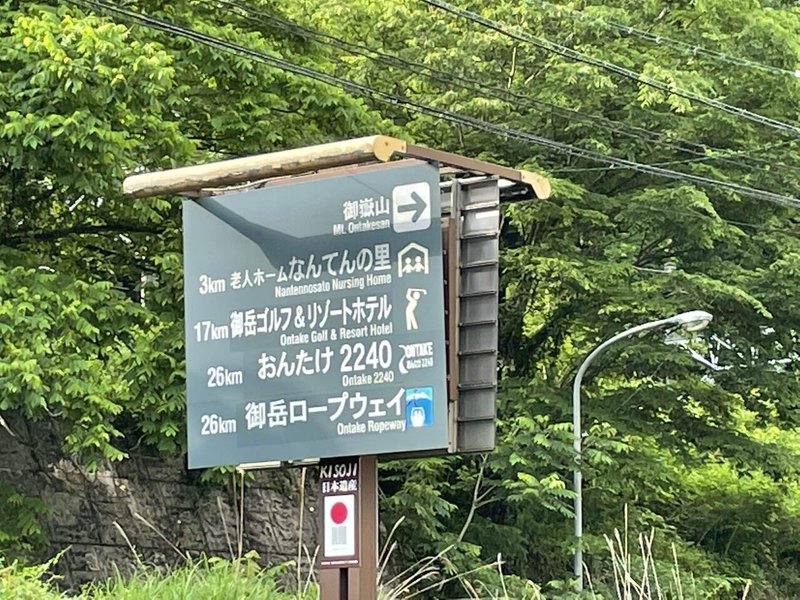

3.御岳山

おんたけ2240。

気になるネーミング。

ホームページみたら妙に今風で、

予想通り標高2,240mでした。

最長7,000mのコースがあるそうです。

私のメールアドレスには、

自身の身長173を使ってますので、

親近感が湧きました。

中乗さん、昨夜飲んだ2本目の酒。

AEONのSDGs。

このトラック存在感あります、

何が違うのでしょうか、

力強さを感じます。

おんたけ2240はさておき、

右に曲がると御嶽山、

テンション上がります!

綺麗に刈られてます。

そう、ここは木材王国・木曽です。

木曽川を渡る高い橋があったので、

真ん中まで歩いてパチリ。

見応えありますね。

中山道は山に向かって行きます。

こういう道も信濃路・木曽路の醍醐味。

右を振り向きその奥には、

御岳山が遥拝できるはずでしたが、

今日は無理ですね。

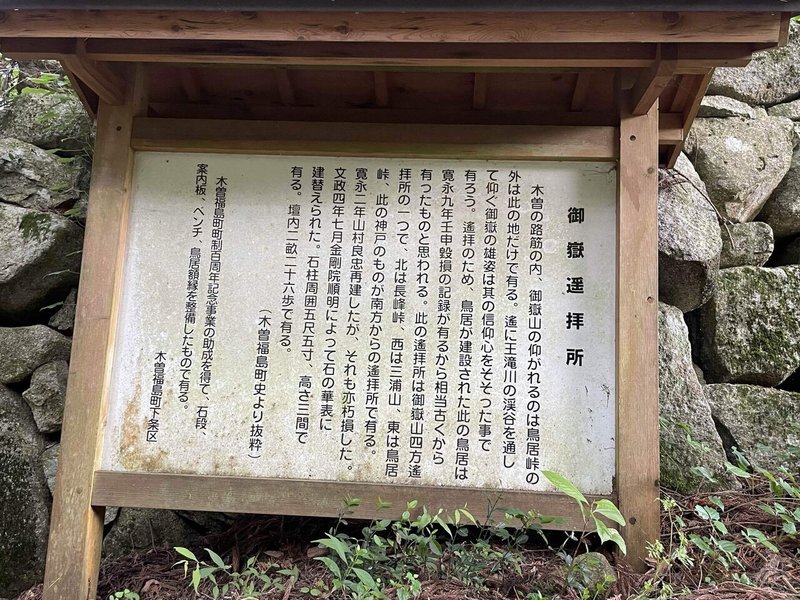

山道に入ると森と一体化した鳥居が、

御嶽遥拝所、

中山道で最後に御岳山が見える場所、

先人たちは道中歩みを休めてら

ここで拝んだのでしょうね。

このアングル素敵です。

夏の暑い日、

前方から制服姿の女学生がこの坂を、

自転車で登ってきて登り切った所で、

一休みしてペットボトルの水を、

ゴクゴクゴクと飲み干す。

"木曽の美味しい水"のCMがあったら、

こんな感じになるでしょう。

かぐや姫が出てきそう。

納屋や車庫の佇まいが、里山アートです。

もう少しで7月なのに、

ツツジが綺麗に咲いてます。

この巨大釣針みたいなの、

何かを引っ掛けるのでしょうか。

雪に関係しているのかなぁ。

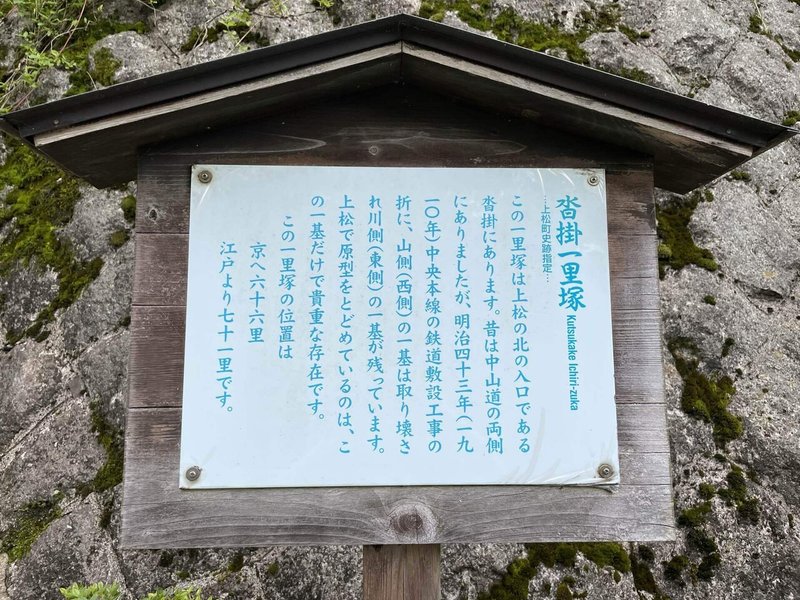

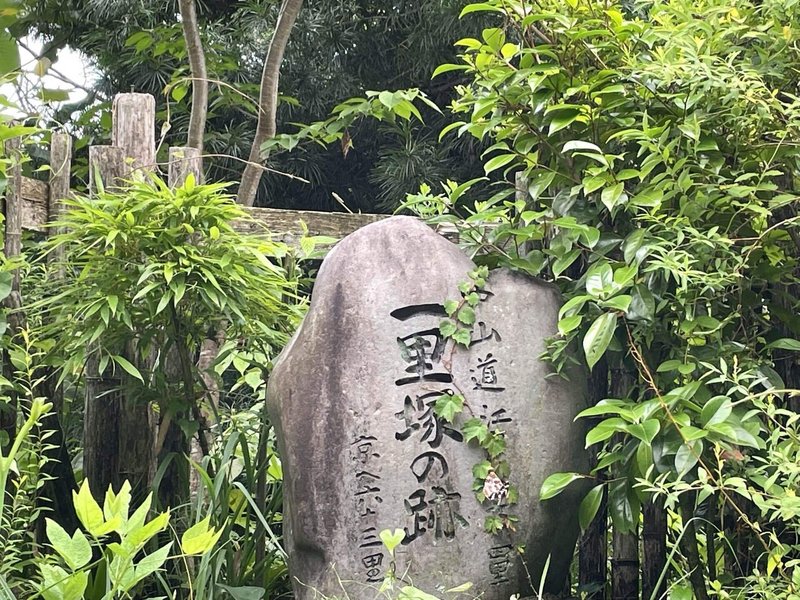

沓掛一里塚、上松宿の入り口。

どんな町か楽しみ。

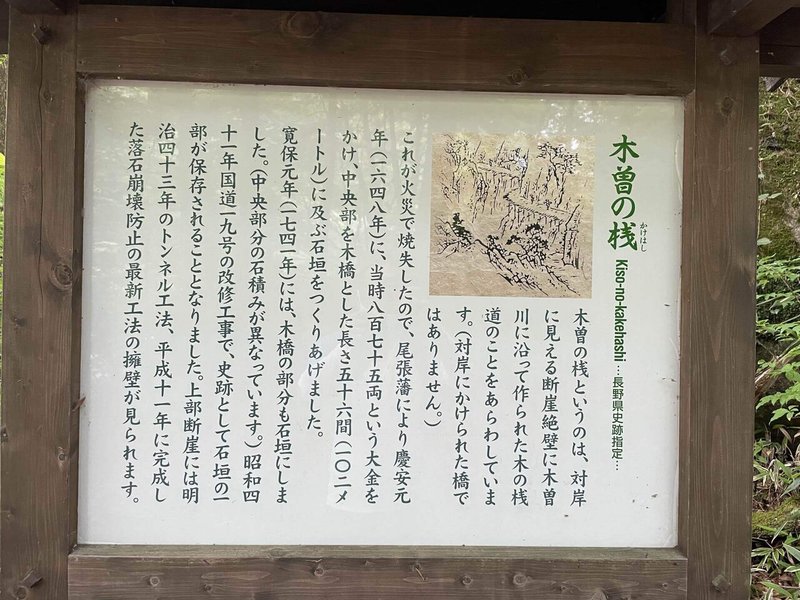

4.木曽の桟(かけはし)

赤い橋がみえて来ました。

木曽川の姿もいつのまにか、

景勝っぽくなってます。

木曽の桟、"かけはし"と呼ぶのですね。

赤い橋を渡らないと観られないらしく、

最初川を跨ぐ桟橋跡かと思ってたら、

想像を超えた"かけはし"でした。

正面が先程歩いて来た中山道跡。

←江戸・京都→

あの石垣が、木曽の桟、だったのです。

昔は足場が落ち着かない難所で、

石垣で歩きやすく整備し、

今はその上に道路が建設されたものの、

遺構として道路の下に隠れない様に、

道路が作られてます。

橋から斜めに眺めるとこんな感じ。

江戸時代の工事風景を見てみたいです。

特急しなの号、

道中何度見たのだろうか。

まだ一度も乗れてません。

5.上松宿

上松宿の町並みが見えて来ました。

これだけ建物があるだけで、

あぁ宿場町に来たんだなぁと、

江戸時代の人々と同じ感覚を、

木曽路では特に感じる事が出来ます。

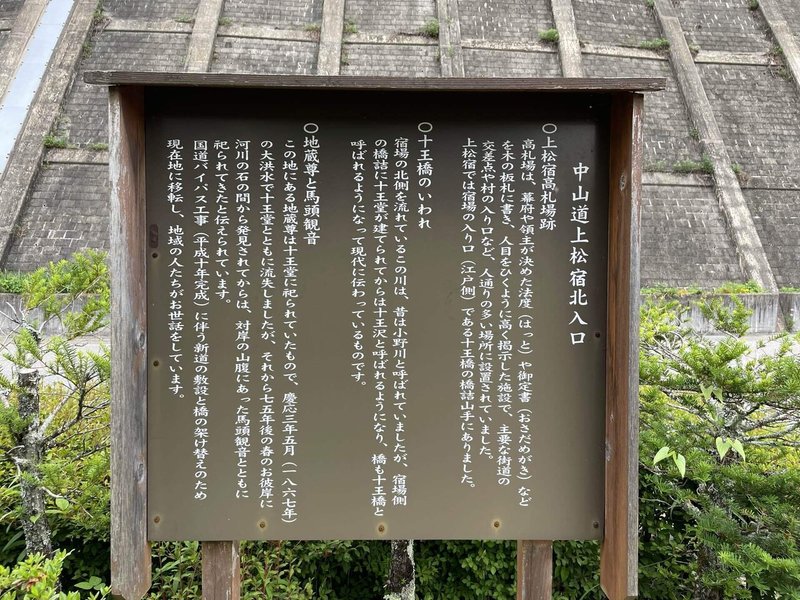

上松宿に入ります。

よく歩いていて思うのですが、

宿場町の入口って京側と江戸側が、

ありますがどちらが賑やかなのか、

何が決まりがあるのか知りたいです。

町並みの始まり。

大好きな曲がり角。

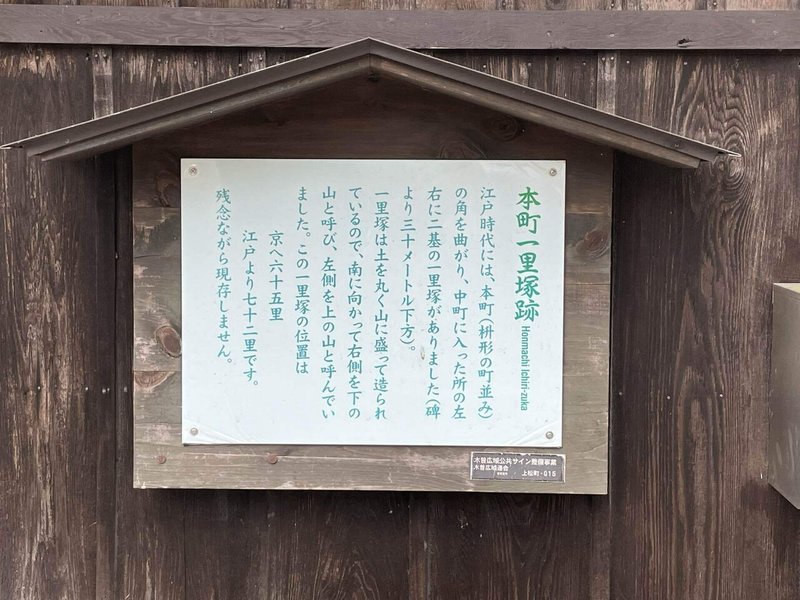

本町一里塚。

蔵をモルタルで塗り改装した洒落た建物。

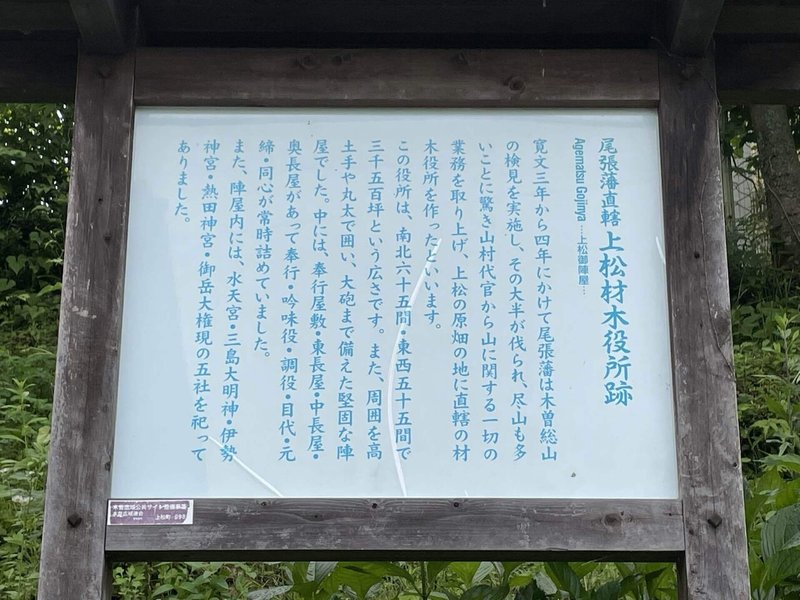

尾張藩直轄の材木役所跡、

広大な敷地跡は学校になってます。

木材王国の中心地ですね。

朝の散歩のみなさん。

爽やかにご挨拶!

この写真ずいぶん高い所から撮影してる。

こんな高い場所歩いたか

全く覚えていない…

6.寝覚

上松宿の町並みから外れたところが、

再び賑わいをみせてきます。

旅館越前屋跡。

寿命蕎麦と書いてありますが、

いめは使われていない感じでした。

今は近くで越前屋の屋号で、

日本で二番目に古い蕎麦屋として、

営業してます。

一番古い蕎麦屋は京都にあります。

ひのきの里、何でSLのイラストなんだ?

調べたら今も走っているそうです!

材木運搬で活躍した森林鉄道の廃線を、

観光用に活用してました。

流石、木材王国!

和菓子の和心さん。

朴葉巻の季節です、開店前で食べられず。

あちこちのお店で販売してます。

私は事前学習が甘いまま旅をするので、

いきなり現れた寝覚という地名に、

目を疑う程の衝撃を覚えました。

地名の由来を調べたところ、

浦島太郎が竜宮城から戻り、

旅を続けて玉手箱を開けた場所が、

上松だったらしいです。

ストーリー作りは地域活性化に

欠かせない知恵だなぁと思いました。

ど〜でもいいですが、

寝覚の人が寝坊したら、

なんて言われるのか気になります。

「寝坊したら歳とっちゃうよ」

なんて言われたりして…!

木材王国らしい建築様式のねざめ団地、

現在の時刻は朝の9時過ぎ、

どのくらいの住民が、

起きているのでしょうか。

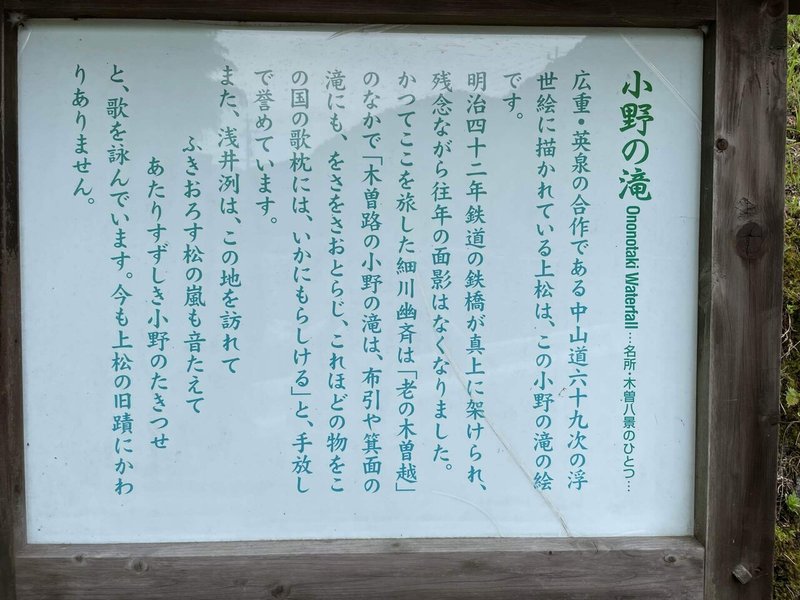

7.小野の滝

立ち葵がかれんに咲いてます。

滝が現れます。

事前学習が甘いおかげで、

これまた大きな感動を味わえました。

鉄道の橋に前を塞がれてますが、

十分楽しめます。

滝行も出来そうです!

これでは東海道になってしまう。

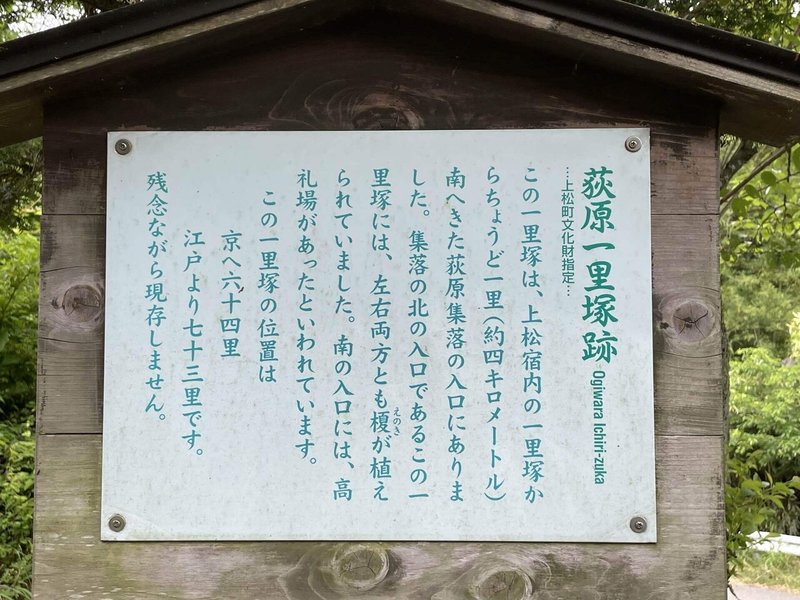

萩原一里塚跡。

上松には牛乳工場があるんですね。

萩原地区の町並み。

8.日本禁煙博愛会

上松に入ると初めて見る看板が、

目に飛び込んできます。

日本禁煙博愛会と書いてあります。

個人的好みではありますが、

センスの良さを感じます。

会について調べてみると、

本部長野県伊那市、1955年に設立。

喫煙の呼び掛けや社会貢献などを、

65年間継続し2020年に解散。

WHOから表彰も受けている。

最大時の会員数45,000人。

先進的で志の高い団体だったのですね。

おつかれさまでした。

9.木曽路の里山道

廿三夜の石碑裏に湧水が。

隣に維持費の寄付金入れがあり、

小銭を入れたら大音量で、

木曽節らしき音楽が流れ始め最後に、

「明日もよろしくお願いします」

としめの言葉で終わりました。

明日は来れない…。

その後ご近所の方が通りがかり、

この水は東京の研究機関に調査依頼し、

安全確認し地域のみんなで大切に、

守り続けていると仰ってました。

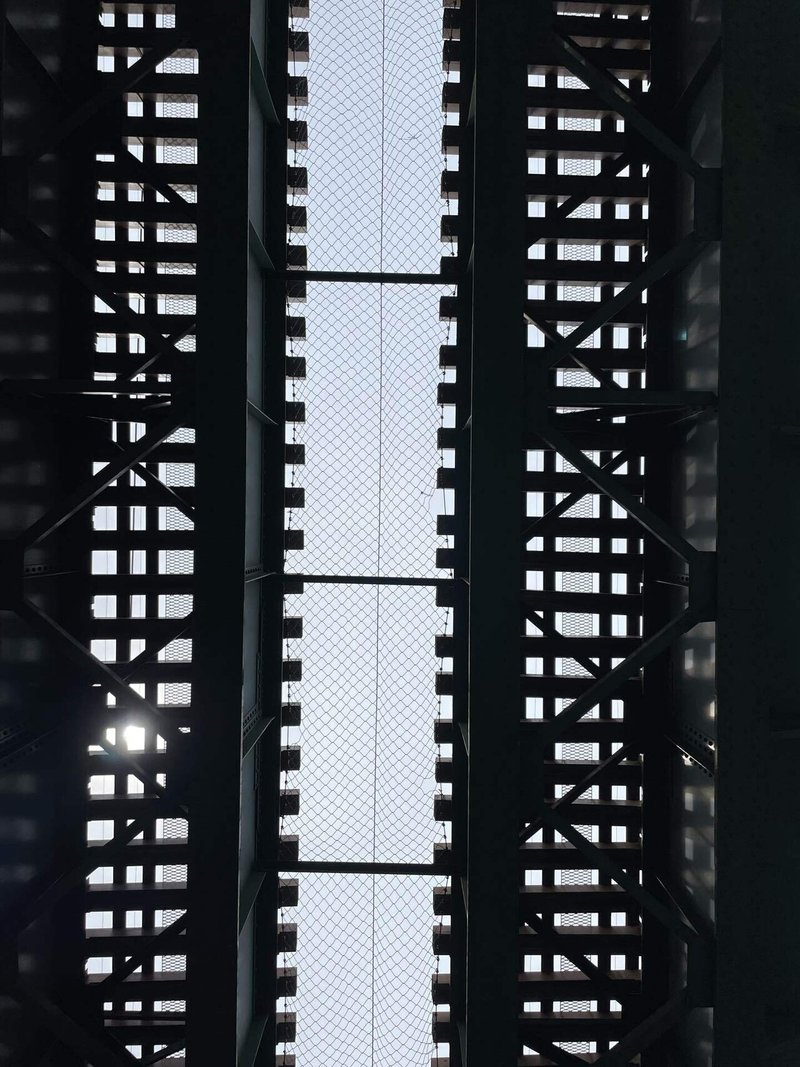

写真では伝わりませんが、

かなり立派な高さの橋でした。

下から電車が通過する瞬間を、

動画で撮影したらかなり面白そうです。

こちらは集落の新聞置き場、

新聞屋さんから見たら合理的、

このスタイルは初めてみました。

木材王国、木材集積場が見渡せます。

この辺りは民家の庭先の私有地を通過、

開放されている懐の深さに感謝です。

鳥居の奥には中央西線、

その奥の山の中に本殿があるみたいです。

木製吊橋が現れます。

渡るとユサユサ揺れます。

河原には巨大な碁石みたいな岩が、

ゴロゴロ転がってました。

10.YouTube大喜利

名古屋まで123km、いい数字です。

再び現れた年季の入った19号の看板と、

仲良く年季の入った倉本駅の看板が、

なかなかの雰囲気のある駅です。

私沖縄の単身赴任時代に、

"YouTube大喜利"にハマっており、

毎晩開始時刻の21時が楽しみで、

お題の回答したり名答に感動したり、

仲間内で大喜利大会したりしてました。

主催者が放送作家の倉本美津留さん。

とても暖かい番組でホッコリします。

こちらがYouTubeのページです。

是非遊びに来てください!

倉本駅を後に西に進みます。

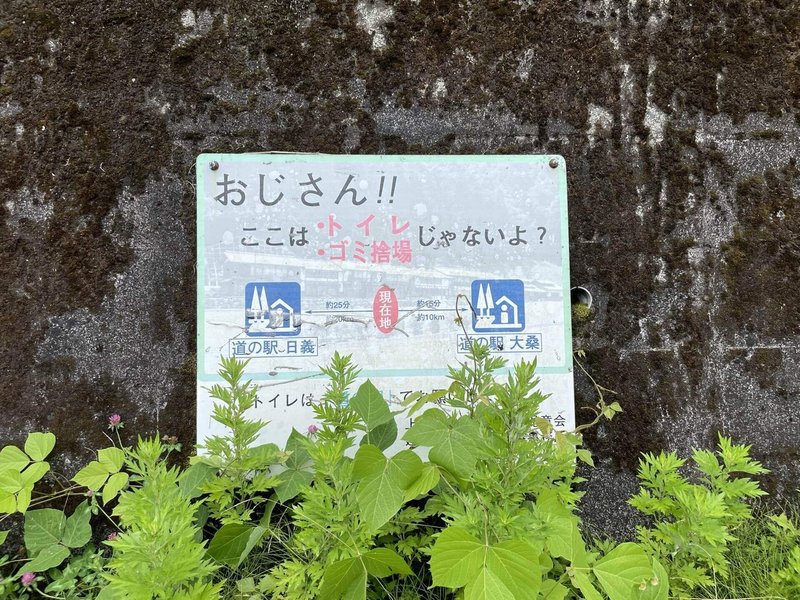

おじさん、

完全に悪者扱いですね。

地面に置き去りの水車。

美しい。

山林の間伐され手入れされた木は、

美しく育ってます。

道を間違え旧道に入り損ねて、

運良くお昼にありつけました。

うどん屋さんです。

山菜のお通しで透明の燃料を補給。

うどん屋さんなので、

つるつるの、かき揚げざるうどん。

美味しくいただきました。

この家一見普通の形してますが、

異常に大きかったです。

建坪30坪の我が家の

軽く5~6倍はありました。

大桑村に入りました。

鱒の養殖場でしょうかね。

標高588m、じわじわ下がってきてます。

あぁ、なんか淋しい。

この枝垂れ桜凄い。

満開の頃はみんな徐行しそうですね。

渋滞もこの時ばかりはありがたいかも。

色鮮やかなヒメコウゾの実。

お酒の看板が続きます、

木曽の皆さんはお酒好きなんでしょうね。

11.須原宿

水舟の里須原宿。

その意味はもう少し歩くとわかります。

今日のゴール予定の須原駅ですが、

電車が来るまで少し時間があるので、

次の大桑駅まで早歩きで目指します。

よせば良いのに、

こういう事すると何かが起きると、

わかっているけど行っちゃうんですよね。

須原宿の中心地は飲食店が空いておらず、

先程道に迷いお昼にありつけたのは、

幸運でした。

11.水舟

人々は気をくり抜いた舟の形の樽に、

水を流して生活用水としてました。

その名残がまだ現役で活躍してます。

中山道沿いだけでこれだけあるので、

地域全体ではもっとあるのでしょうね。

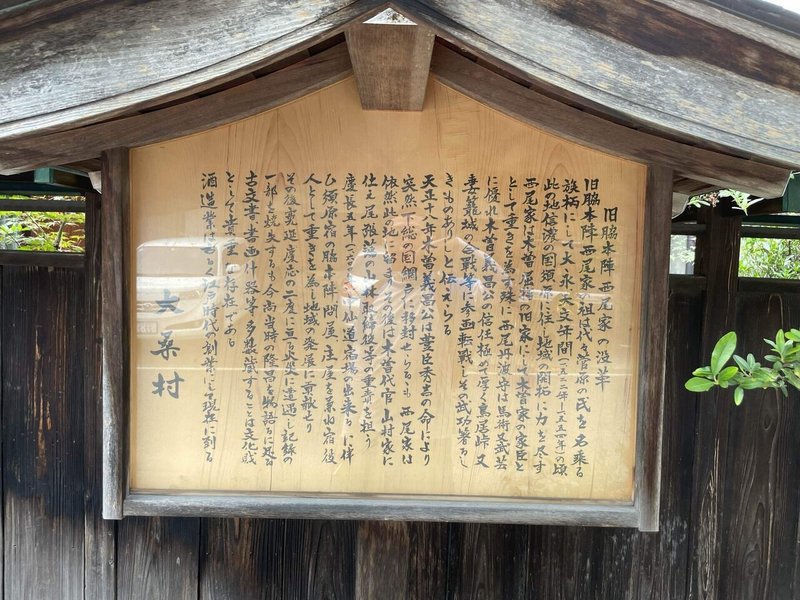

中山道一地味な本陣跡⁈

西尾酒蔵、立寄る時間がなく通過。

町並みはこんな感じで静かです。

町中で道が鍵の手になってます。

写真の右側からきて、

この坂を下り左に折れます。

紫陽花が萎れずに綺麗に咲いてる。

水舟のまちの水神様。

須原甚句が書かれた灯篭が

あちこちにありました。

夏は踊るんでしょうね。

綺麗な町並みです。

13.石積み文化

上松宿を過ぎたあたりから、

石垣が目立ってきました。

木曽川の石を使っていると思われます。

いろんな種類の石積みがありました。

最後の石垣はタイヤです。

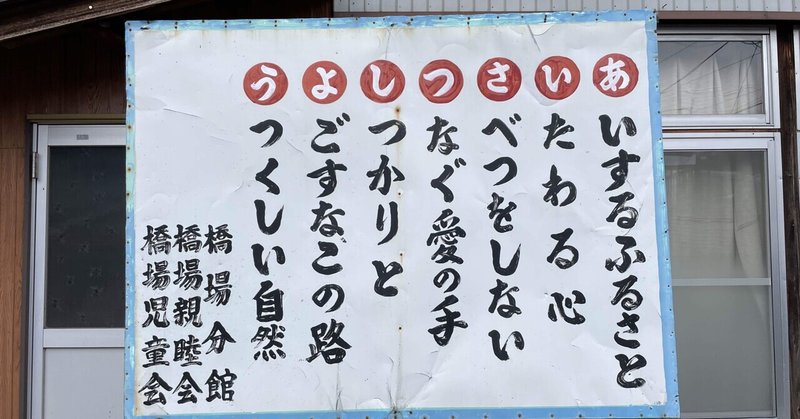

14.標語大好き

とにかくたくさん貼ってあります。

身が引き締まります!

山を越えて大桑駅を目指します。

最後の最後、

大桑駅まで2km地点の山ルートで、

曲がる場所を間違えてなんと、

気付くと元の場所に戻るハプニング。

慌てて中年男性に道を尋ねたら、

どこから来たから始まり、

世間話が始まってしまう。

結局最後は走る羽目に。

乗り遅れると2時間30分来ないので、

頑張って間に合わせまし

街道の達人Uさんの街道鬼十則、

「おじさんに道を訊くと長くなる」

と訓示を頂いてた事忘れてました。

8時間歩いた後のランはキツい…

次回は大桑駅からスタート。

帰りの中央西線から絶景がみえました。

ここが浦島太郎伝説の場所、

"寝覚の床"でした。

15.日本一狭い駅蕎麦

行きに塩尻駅で発見した

間口50cmの狭い蕎麦屋さん。

日本一狭いと教えてもらえたので、

帰りに食べてきました。

中には2人分しか席ありません。

ネギ蕎麦をいただきました。

帰りのあずさの定番。

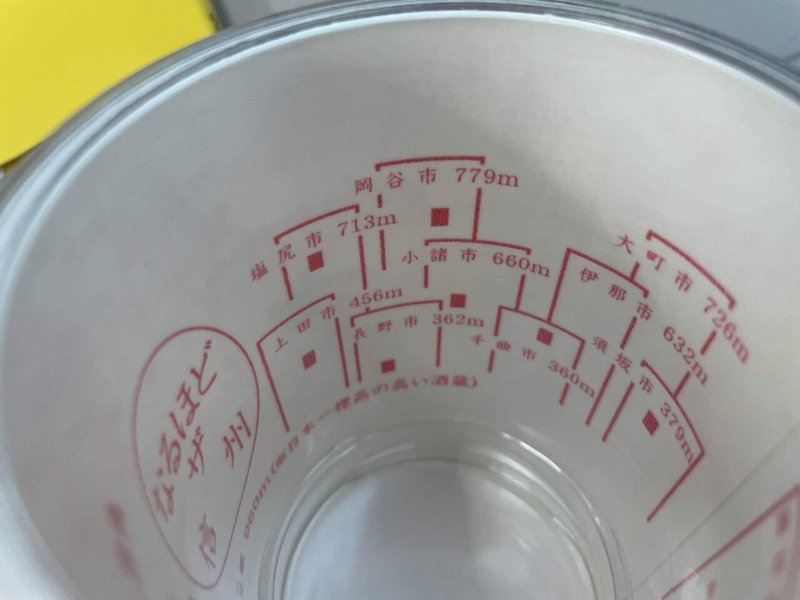

諏訪の銘酒"真澄"を飲み終えたら発見が!

カップの中に長野県内主要都市の

標高が出てました。

次回は長野県に別れを告げ、

岐阜県に入る予定です

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?