Roland SH-4dで思い出したマシンの数々。

唐突にローランドのSH-4dが発表された今年の2/23、その感慨をツイートしました。

これ、AIRA以降を追ってきたファンからすると感慨深いマシンだよな。

— みくばんP() (@MikubanP) February 23, 2023

例えば僕が持ってるSYSTEM-1とかMC-101で面白いと思った要素が全部生かされている。

次はこれかな。 https://t.co/rUpv1XDF2h

手に入れて弄れば弄るほど、面白い立ち位置のシンセです。

プリセットをひとつひとつ確認中のため、細かいレビューはまたおいおいと。

さて、実は上のツイートを放った後にAIRA以前の商品も思い出したんで、今回はそれらを並べてみます。

このSH-4dについて、オフィシャルには「4系統の独立したシンセパートと、リズムパート」を持つと説明されています。

でもこれ、実質的にはシンセ4トラック/リズム1トラックのグループボックスなんですよね。

あくまで公式には「SHシリーズ」として、シンセサイザーとカテゴライズしているようです。

思えば2014年登場のブランドAIRA、2019年登場のZen-Core音源でTRやTB、JUPITER、JUNO、MC、JDという大名跡から新機種が登場しました。

ところがローランドの礎とも言える「SH」については、この10年放置されてたんですよね(PLUG-OUTやSH-01Aはあくまで復刻)。

Roland SYSTEM-1

AIRA1期製品で僕が真っ先に飛びついたSYSTEM-1は、SHシリーズとしてラインナップしても差し支えなかったと思います。

PLUG-PUTばかり話題になった感もありますが、確かにこのシンセ以降、なかなか復刻しなかったローランドは、ACBやZen-Coreなどのバーチャルで過去の名機を蘇らせています。

このSYSTEM-1なしにはBoutiqueもSH-01AもS-1もなかったわけです。

ただ、デフォルトの4音ポリシンセにはスタンドアロンのシンセとして充分な魅力があるんですけどね。

先行モデルのGAIA(SH-01)との競合もあったんですかね。

Roland JUPITER-X/Xm

さて、SH-4dにハナシを戻しましょう。

パネルのノブ、LED周り、ボタンの形状など、デザインがJUPITER-Xシリーズをペースにしているのは間違いありません。

シーケンサーじゃなく、I-ARPEGGIOではありますが、こちらも音源4パートとリズム音源を鳴らせるあたりも似ています。

ちなみにSH-4dのオシレーター・タイプにはJUPITER-X同様、SH-101やJUNO-106というビンテージモデルが含まれますが、音源はZen-Coreそのものではなく、独自にカスタマイズされたものだとか。

JUPITER-Xではモデル・エクスパンションごとにフィルターの特性が変わりますが、SH-4dのフィルターは独自開発されたもので、全オシレータータイプ共通です。

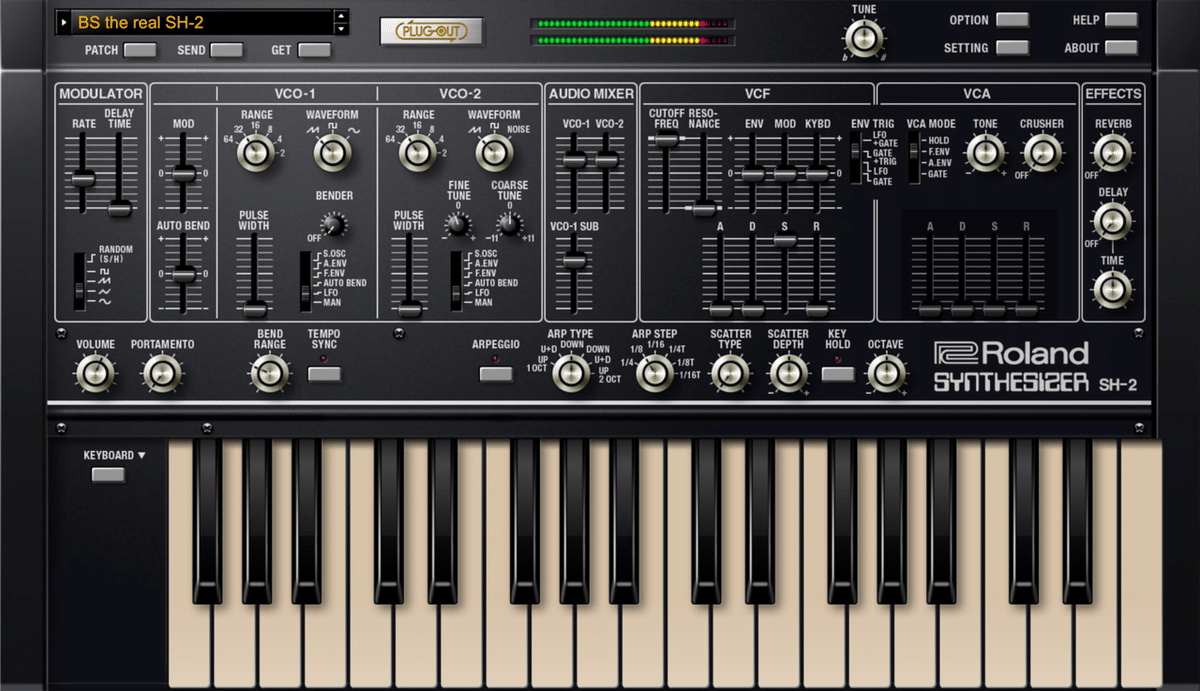

Roland SH-2

そしてもうひとつのデザインモチーフは、SH-2ですね。

こちらはSH-101以前のロングセラー機で、2VCOにサブオシレーターが搭載されています。

101ほどクリアではありませんが、音はあたたかく太い音で、石野卓球さんなど、ヘビーユーザーも多い機種ですが、今のところ復刻はPLUG-OUTのみです。

実機はスライダーが横一列で並んでいるので、どちらかというとこちらのPLUG-OUTパネルの方が似た印象です。

製品名のロゴ書体、セクションのレイアウトがしっかり踏襲されてますが、令和に作られたJUPITER-Xとのブレンド加減が実に見事です。

Roland MC-101

あとSH-4dで目立つのは4本のスライダー。

こちらは手持ちの機材ということもあり、MC-101を想像してしまいます。

こちらはドラムパートを含めて4トラックです。

MCのシンセパートは、最新ファームアップ(Ver.1.80)でのTone Partial Editor機能の追加で、かなり自由度が高くなりました。

Zen-Coreでは4つのパーシャルを重ねることができますが、MC-101では707以上の上位機と違い、フィルター1基とエンベロープ2基(フィルター/アンプ)でSH-4dに近い構成です。

シーケンサーでは、ステップでの発音確率の設定(プロバビリティー)とサブステップが入力でき、こちらもSH-4dに踏襲されています。

さらに内蔵エフェクトのルーティンや種類も、Zen-Core音源とほぼ同じです。

以上のことから、SH-4dはZen-Coreの膨大なパラメーターから、直感的に操作できる部分を取捨選択してカスタマイズした印象があります。

KORG ELECTLIBE Wave

また他社製品ですが、有り様として発想が似てるなと思ったiOSアプリがあります。

それがKORG ELECTLIBE Waveです。

デザインとしては攻めたインターフェイスですが、よく見ると音源部にはオーソドックスなパラメーターが並んでいます。

その音源は、SH-4dでもオシレータータイプのひとつとして採用しているウェーブテーブル音源。

アナログシンセライクなパラメーターを上部に配置し、シーケンスを下部に、というUIも近いなと思いました。

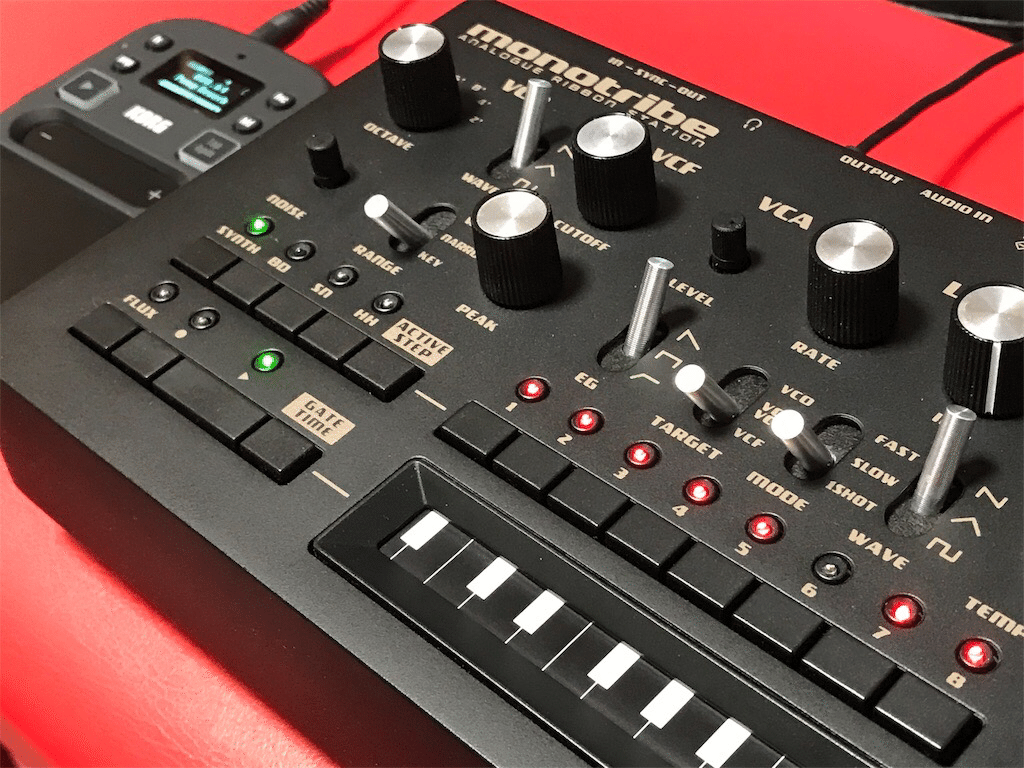

KORG monotrobe

ただ、やはり直感的に音色を弄りたいなというのはあって、「こっちのが近いかも」と思ったのは、2012年に発売されたKORGのmonotrobeです。

アナログシンセ一基とリズム音源のみの漢らしい仕様。

リズムもアナログ音源ですが、スネアの音がかなり独特で、今でもよく鳴らしています。

このプリミティブ過ぎる仕様で、どこまで個性的な音の塊を出せるかが命、みたいなマシンです。

それで思い出したんですが、サイトなどで見る限り、SH-4dは広報的にはあまりPCとの連携について言及していません。

もちろんUSB経由でオーディオをDAWにパラで渡せる、いまどきのスペックですが、まずは単体で遊びまくってくれ、ということなんでしょうね。

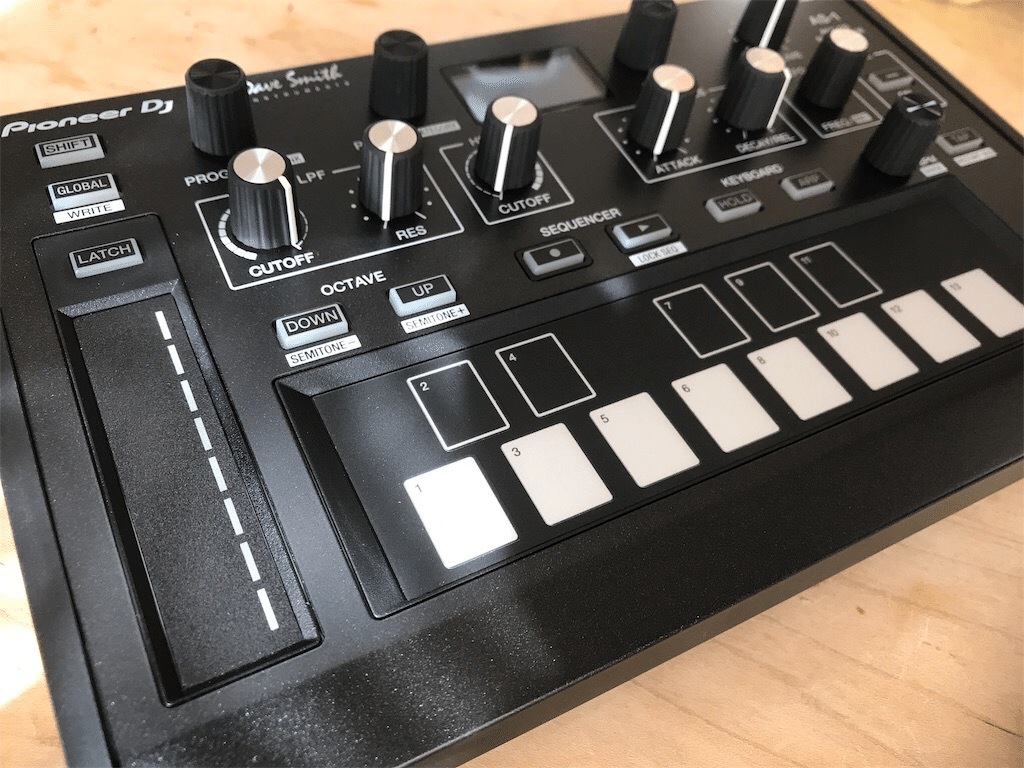

PioneerDJ Toraiz AS-1

それからデスクトップシンセとして、PioneerDJのアナログシンセToraiz AS-1も似たコンセプトの製品でした。

このシンセ、見た目からは想像しにくいですが、昨年亡くなられたデイブ・スミスさんも開発に関わられたガチのアナログシンセでした。

金属製のパネルやしっかりしたノブなど、業務用感も強かったんですが、ノブが最低限しか用意されていなかったので、弄る醍醐味というのは感じられなかったのが惜しいシンセでした。

音の良さでは近年のシンセでもズバ抜けているし、シーケンサーやアルペジオも搭載されているので、SH-4d寄りのインターフェースだったらブレイクしてたかもしれないなあ。

Roland MC-202

そして再びローランド製品に目を向けると「SH-4dのルーツ、あるじゃん!」と思い出したのがこれです。

今からちょうど40年前の1983年春に発売されたMC-202です。

YMOが「君に、胸キュン。」リリースした頃ですね、うわあ。

そのYMOファンならおなじみ、MC-8/4の廉価版となる2600音記憶できるシーケンサー(2チャンネル分)です。

当時は最大168音のシーケンサーCSQ-100が6万9千円という時代でした、うわあ。

しかもMC-202はアナログシンセが1基乗っかってるという画期的な製品でした。

音源一体型シーケンサーの元祖みたいなものですね。

全体が樹脂製で、ボタン類はラバー製と高級感はないものの、1キロ超と軽く、しかも驚くことに乾電池で駆動したので、電車やバスの中でヘッドフォンしながら弄ってました。

スタバでMacBookみたいな感じですかね、違いますか。

ノートの入力には、カシオのVL-Toneみたいなボタン型鍵盤を使いますが、モード切り替えやShiftキーでボタンの機能が変わるというのは、いま考えると斬新でした。

搭載されたシンセは、前年発売のSH-101同等と言われていましたが、ピッチが妙に不安定でフィルターの効きもSHとは違ってました。

それでも組んだシーケンスがすぐ鳴ってくれるのは夢のようでした。

当時中学生の僕は、このMC-202がさらに進化して、シンセサイザーが複数台分搭載され、リズムまで鳴らせれば一曲作れるのにと妄想していました。

MC-202の思想と乾電池駆動、そして僕の妄想。

SH-4dは、40年前に「こんなシンセが欲しい」と考えていたものに限りなく近い商品です。

ちなみにSH-4dは、MC-202と結構近いサイズだったりします。

これ、奇遇ですかね。

ラジオ局勤務の赤味噌原理主義者。シンセ 、テルミン 、特撮フィギュアなど、先入観たっぷりのバカ丸出しレビューを投下してます。