マティスは何をみたのか

ちょうど1年ほど前、大阪で「ピカソとその時代」という展覧会が開催されました。

タイトルの通り、ピカソの作品が多く集まったのですが、

僕が特に感銘を受けたのはアンリ・マティスの作品群です。

マティスは何を目指したのか、そして、人生の終わりに何をみたのか、その片鱗を感じたような気がしました。

この記事では、その感覚をみなさんにも追体験していただきたいです。

捉えどころのないマティス

まずは、マティスの有名な作品をいくつか見ていただいて、この記事を読むにあたっての前提知識としていただきます。

いかがですか?

「なんだか単純な絵だな」とか、「カオスな感じだな」といった感じでしょうか。

代表作だけをかじってみると、マティスというのは本当に捉えどころのない画家だと感じます。

先の展覧会では、そんなマティスの人生が、作品を通じて語られていました。

ここでは、簡単にその流れを追ってみます。

フォーヴィスムの主導者

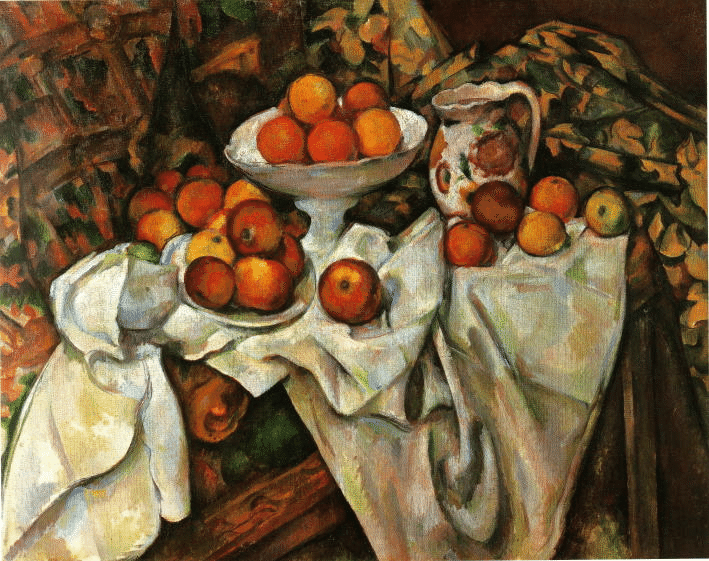

21歳で絵を描きはじめたマティスは、最初は写実的な作風でした。

それを大きく変えたのは、ゴッホやセザンヌなどの画家との出会いでした。

ゴッホの大胆な色彩、セザンヌの抽象的な空間認識に影響されたマティスは、作風を急激に変えていきます。

フォーヴィズムの誕生

20世紀の初頭からマティスは、感情に突き動かされた自由な色彩による絵画の追求を始めます。

最初に見てもらった「ダンス(Ⅱ)」などがその典型です。

この時代にマティスらが主導したこのような美術の運動は、のちにフォーヴィズム、野獣派と呼ばれるようになります。

"線"と"色"、シンプルな美へ

しかし、マティスのフォーヴィズムへの情熱は長くは続きませんでした。

情熱的な表現よりも、より静かで、より単純化された表現を求めたのです。

線と色彩によるシンプルな美の探求が続きます。

切り絵との出会い

マティスは晩年、体力の低下と共に絵画の制作が困難になっていきました。

そんな中で、両手だけでできる表現として、マティスは切り絵に力を入れ始めます。

この切り絵との出会いは、マティスの絵画に思わぬ調和を示しました。

紙を切ることで生まれる線が、紙の色をはっきりと区切ることで、絵画の"色"と"線"の単純化がより進んだのです。

マティスは何をみたのか

切り絵という新たな表現で、シンプルな美をさらに追い続けるマティス。

彼は、人生の終わりに何を見たのでしょうか?

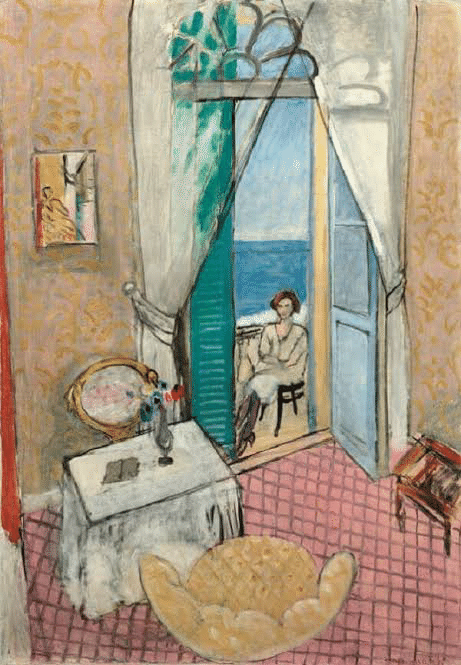

僕にその片鱗を見せてくれたのが、先の展覧会の終わり際に飾られた一枚の絵でした。

思わず「なるほど」と呟きました。マティスの求めた美がそこにはっきりと現れていると感じたのです。

その絵がこちらです。

この絵を見た時の、安心するような、ヒヤリとするような感覚は、いまだに忘れられません。

極限まで単純化され、記号化された美。

フォーヴィズムのエネルギーと、静けさが同居した表情は、心の奥底を見通され、そして受け入れられるようです。

画家の人生と、最期の美

マティスのこと、なんとなくわかってもらえたでしょうか。

もしこの記事をきっかけに、美術って面白そうと思っていただけたら、ぜひご自身で画家の人生を調べてみてください。

代表作だけではよくわからなかった画家も、

辿った道を追いかければ、その先の景色を垣間入ることができるかもしれません。