日本の地域それぞれに地域ならではの固有な文化が存在する。地域固有の文化は長い歴史を持つ文化財から、今を生きる人々の日常の生活文化まで幅広くさまざまだ。それらを市場価値…

- 運営しているクリエイター

#現代アート

向井山朋子(ピアニスト / アーティスト / ディレクター) - 回っていく、つながっていく、引き継がれていく人、場所、アーティストの信頼関係

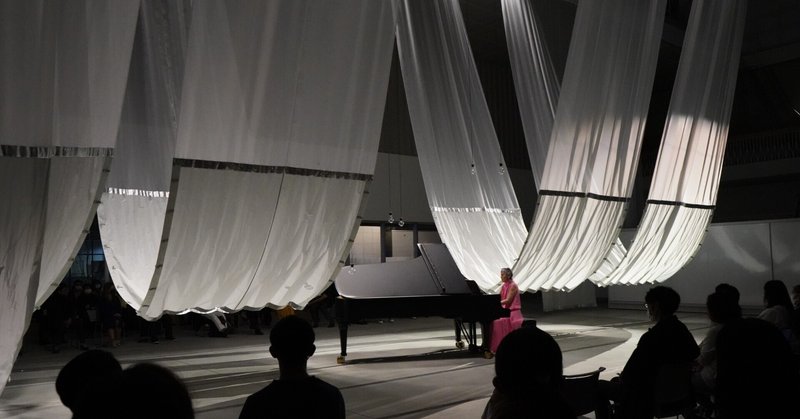

関係性のなかで生まれる「信頼関係」が、文化の醍醐味 青森県八戸市にある八戸市美術館が新しく生まれ変わり、昨年11月に開館記念として、八戸に滞在しながら地域住民の方々と共につくった音楽パフォーマンス作品「gift」を上演しました。「おもい つつむ わたす うけとる つながり」をテーマに創作したこの作品は、「ギフト」というコンセプトを探求したものです。人のふるまいに帯びる礼節や歴史、想い、信頼を再考し、理解するためのワークショップを行ってみたかったのです。一般から募集した年齢も