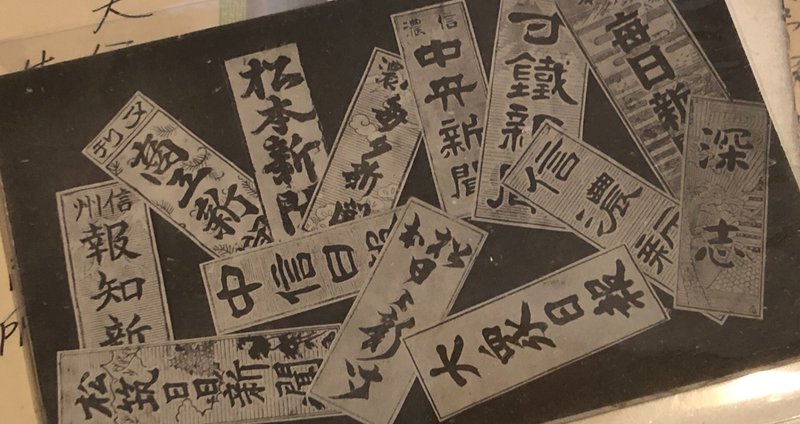

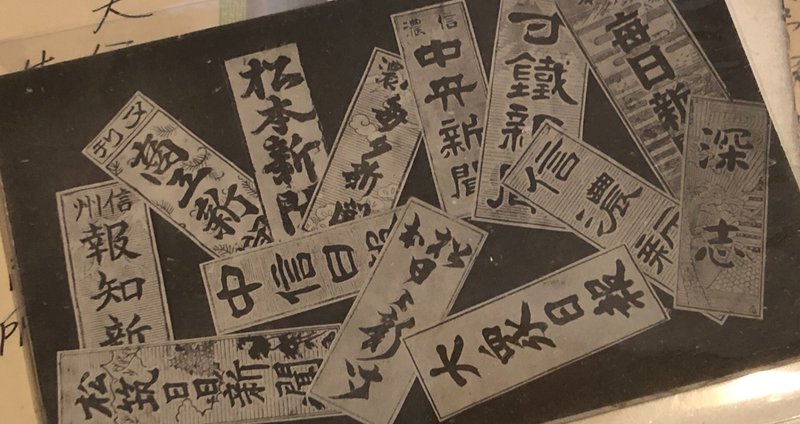

収集した資料の保存と記録ーこれがなかなか手間取るんだ(´;ω;`)

信州戦争資料センターの中の人は、個人として自費で戦争資料を収集しています。そして、集めた資料はきちんと後世に伝えられるよう、記録し、劣化をできる限り防ぎ、展示会や資料映像提供などにすぐ応じられるように収蔵しなくてはなりません。2007年9月から集め始めてしばらくはまとめて箱に入れておく、数冊のファイルに順次しまうで良かったのですが、それから16年以上を経て、5000点近くもなると、分類一つとっても容易ではありません。また、定期的な展示会に耐え、ノートやⅩでの発信も盛んに行う