唐長さんとのモノづくり#8 雀形七宝

1,デザイン

唐長文様の一つ、『雀形七宝』。古典文様の七宝繋ぎのように見えて、良く見てみると中には雀がいます。雀は田畑の害虫を食べてくれる鳥、自分の財産を守ってくれています(魔除け)。また、守られた田畑から沢山の農作物が取れることから、豊穣のシンボルともいえます。そんな吉祥をもたらす雀を七宝繋ぎと合わせデザイン化した文様がこの『雀形七宝』となります。

数百年、受け継がれてきた柄ではあるのですが、見慣れている七宝繋ぎの新しい魅力に気付かされます。

2,織組織/紹巴織、佐賀錦、御召(袷・夏単衣)

文様自体が大変シンプルなため、織組織や配色、素材を工夫するだけで、衣装の雰囲気は大きく変わります。そのため、機屋がモノづくりするための最高の素材となっています。

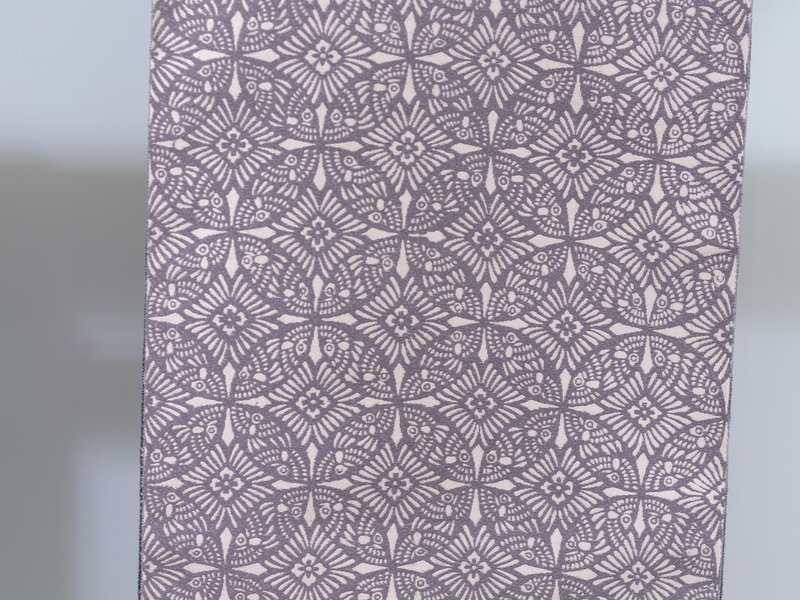

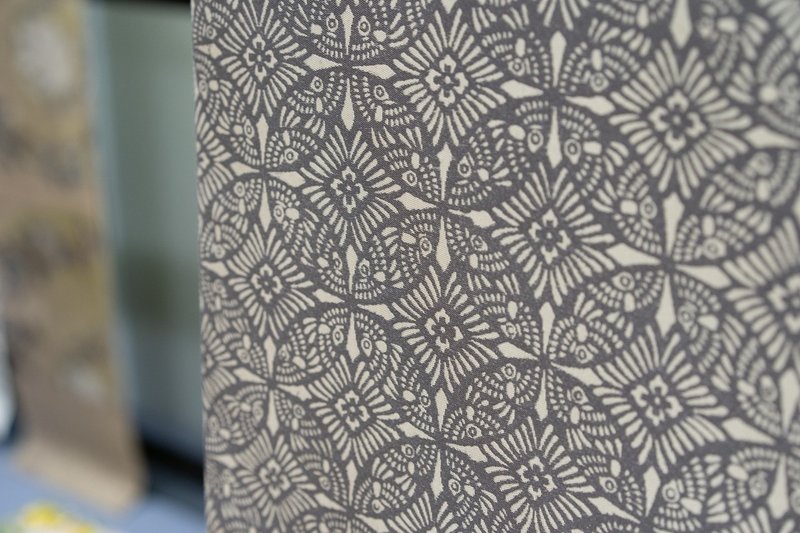

◯紹巴織バージョン

この雀形七宝は紹巴織で製織。

緻密に表現できる織りで文様の持つ、奥行きをつくり出しています。

◯佐賀錦(名古屋帯)

経糸に箔をつかうことで、糸とはちがった表現をすることができます。例えば、糸とは根本的に光沢や質感が異なります。そのため、糸と箔との差をつかい、その間だけで陰影を表現する。また、箔は絹糸とは違う光沢を持たすことができるので、それも文様の深さに繋がっていきます。

仙福屋の名古屋帯(雀形七宝)

⇒https://www.senpukuya.jp/products/list.php?category_id=455

◯仙福屋の御召(袷)

地に光沢をもたせた緞子地の着物。

地も柄も絹糸で構成された織物です。ただ、糸の撚り方・織組織によって絹織物の光沢を変化させることができるため、この織物では地の光沢に対して、柄部分のボリュームでメリハリを付けています。着物としても素敵ですし、羽織やコートとしての上モノでも、文様の良さが際立ちます。

◯仙福屋の御召(夏単衣)

透け感をもたせた織組織で織り上げたモノ。

柄部分の色糸(写真でブルー系)は全体に通り、織物自体に透け感があるため、全体が柄に使う色糸の色を帯びた(写真ではブルー)地色となります。

統一感があり、少し派手に見える配色でも、うまく馴染み上品な着姿をつくり出してくれる織物です。

3,コーディネート

◯『大島紬とのコーディネート』

帯は紹巴織。瓶覗色とその濃淡だけで織りなした袋帯です。

◯『小紋とコーディネート/少し礼装色を入れる』

金銀糸を通した名古屋帯。佐賀錦で織り上げています。

◯『男物として』

緞子地の着物を仕立てています。

地色の黒と絵緯部分の藍色が非常に美しい艷やかさをつくり出しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?