職住分離から職住多層へ

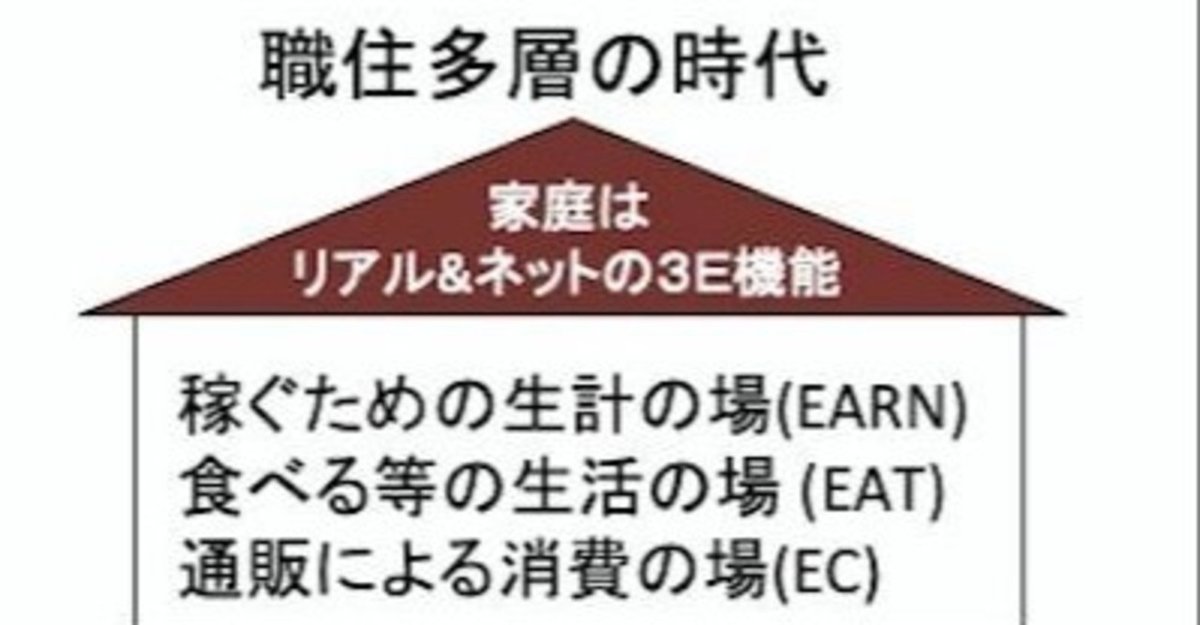

日経産業コラム掲載されました 2020.9.11 新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務が広がった。コロナ終息後、テレワークの継続を予定する企業もある。自宅で働く人が増えることは、家庭のあり方を変える。企業に雇われる人の割合が5割を超えたのは1959年。それ以前、大半の家庭は、店舗や作業場といった職場でもあった。1962年には、「サラリーマンは気楽な稼業と来たもんだ」(植木等)で知られる映画『サラリーマンどんと節』が公開。「職住一体」から「職住分離」ヘと社会は変わっていく。いまや9割の人は雇用者で、職場と住居が分かれている。在宅勤務の流れは、「職住分離」の現状を変える。「職住一体」に戻るとも言えるが、「職住多層」と呼んだ方が適切だろう(図参照)。「職住一体」の時代は、「稼ぐための生計の場(EARN)」と「食べる等の生活の場(EAT)」という「2つのE」が家庭という同一の空間で営まれた。一方、「職住多層」の時代には、リアル空間とネット空間に「2つのE」が多層的に展開される。この点が「職住一体」の時代と大きく異なる。ネットを活用した「通販による消費の場(EC)」も拡大。家庭は「3つのE」がタイムシェアリングされる空間になる。教育(EDUCATION)や映画館などの娯楽(ENTERTAINMENT)も、ネットを通して自宅に入り込む。いまや家庭は、いくつかの異なった機能を担う複合空間である。住宅産業では、性格の異なる機能が干渉しないように収納用であった2〜3畳を個室にして販売を始めた。夫婦共に在宅で働く場合は2つの仕事スペースが必要だ。ビデオ会議の背景を整える家具・カーテン・間仕切りの販売が好調である。オフィス仕様ではない家庭向けのキャビネット、ホワイトボード等も必要だ。一日自宅にいると、簡単に調理できるランチ素材、低カロリーの菓子、変化を付けてくれる飲料が欲しくなる。体調を整えるトレーニング器具、パソコンのスキルやレポートのまとめ方など仕事上の質問に答えてくれる10分間コンサル等も登場する。「職住多層」の時代、人々の家庭内の行動を観察することで、商品開発のヒントが数多く見つかるはずだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?