#14 その”盛り塩”は正しいか?

「幽霊っているの?」「運の正体とは?」などと思ったことは誰しもあるはず。そんな“目に見えないもの”にまつわる素朴な疑問や、仏教に関する知識を、SNS等で人気の僧侶、仁部(にべ)兄弟がゆるく解説。二人の掛け合いが楽しいインターネットラジオ「お寺ジオ」の配信内容をベースに、加筆・再構成してお届けします。

●前誠 今回のテーマは前叶の世界観全開な「塩」! 盛り塩とかって、何となく清らかにするのかな...みたいな感じでまいたり、盛ったりしている人って実は多いと思う。

○前叶 「塩」はちょっとややこしくて、一つの宗教の軸じゃ語れないんだけど...。身近なところで、お葬式のお清めはお塩じゃない?

●前誠 「清め塩」が配られるよね。

○前叶 これね、じつはすごく大事なポイントで、そもそも仏教のお葬式ではいらないのよ。

●前誠 清める必要がないからってこと?

○前叶 仏教では死というものがそもそも穢れじゃないからね。一つの命が終わって、体を荼毘に付して、いわゆる魂の部分がああなってこうなって…という世界観の中では、現世で死んだからといってもそれは穢れじゃないのよ。

●前誠 じゃあなぜ「清め塩」があるの?

○前叶 これは神道の考え方なんだよね。

イザナギが紆余曲折あって黄泉の国に行って、紆余曲折あって帰って来るんだけど、その後に禊(みそぎ)、お清めをするわけ。イザナギは黄泉の国は死者の国で、死穢(しえ)っていう穢れを持ち帰ってきたから禊をするわけだ。ちなみに、その時に両目と鼻がぽろっと落ちて、生まれてきたのがアマテラス、ツクヨミ、スサノオっていう三貴子(みはしらのうずのみこ)という神様。

●前誠 「死」というものには死穢という穢れがあって、落としていくという概念が神道にあるから、死は穢れであり、清めていくという流れになるんだね。

○前叶 そう、死に対する恐れ慄きみたいなものがあるわけだ。

●前誠 確かに「死体」は腐敗するし、少しイメージすれば死を清めたい、というのは自然な発想だね。

塩が清らかなワケ

●前誠 ところで、そもそもなんで塩なの?コショウや砂糖じゃダメなん?

○前叶 やっぱり宗教軸がいろいろ出てくるんだけど、古くをたどると、陰陽五行説とか陰陽道にある陰と陽が関係してくるかな。この陽で、一番強い陽は太陽。じゃあ反対の陰は? っていうと海なんだよね。

●前誠 月かと思ってた。

○前叶 月も正解なんだけど、地球上でいえば広大な母なる海が陰なんだよね。そもそも火と水だしね。

●前誠 確かに。

○前叶 で、この太陽と海が本気で戦いあったら何が生まれるかっていうと、「塩」なの。

●前誠 海水が干上がって塩が生まれるみたいな話?

○前叶 そう。陽と陰が力を合わせて生まれてきたっていう、陰でも陽でもないまっさらな結果が「塩」なの。

●前誠 戦った末に生じるごくごく極めて清らかなものとして塩が残ったわけだ。

○前叶 どっちでもないものが生まれるわけよ。不思議だよね、五分五分になったところで塩がでてくる。この、どちらでもない清浄な無垢なものを使って、汚い場所とか穢れているものがあったら、そのまっさらな力を使って清めていこうという発想がでてきた。

●前誠 なるほど。

○前叶 だから「塩」である理由はちゃんとあるのよ。もちろん諸説とか、地域柄とか、宗教軸によって違ってくるんだけど、おおよそ根底にあるのはこういう考え方。

盛り塩はやらなくていい!?

○前叶 やっと「盛り塩」まで話が来たけど、宗教家からのアドバイスとしてはやらなくてもいいかな。もともと宗教学の中には、尖ったものの先端に力が集まるっていう考え方があるんだけどね。

●前誠 ヨーロッパでは馬にまたがったかっこいい騎士の人が剣を突き立てていたりするね。

○前叶 あれは剣の先っぽに力が集まっているの。わたしたち東洋系の修行者は山に登るでしょ。なぜかというと、地球上でもっともとんがっているものは山。だからその頂上に集まろうとするわけよ。それと一緒で「盛り塩」って盛るでしょ。平らじゃない。盛るっていうことは先端に力が集まるわけで、そこがアンテナとなって悪いものも集まってくる。塩が清める力を先端に集めることで悪いものを吸収していくっていう考え方なの。だから、小皿にポンって塩をおいても、正直あんまり意味がない。

●前誠 とがらせたものを維持しなきゃいけないとなると...けっこう難しいね。

○前叶 話が別の視点になるんだけど、よくお寺とか大きいお屋敷の人って庭に岩をおいてたりするよね。

●前誠 上原寺にもたくさんあるね。

○前叶 あれって家相学だと置かないほうがいいって言われてるの。

●前誠 えっ!?

○前叶 なぜかっていうと岩って角の集合体でしょ。岩みたいにごつごつ角の多いものは、それだけいろんなものを引き寄せるってわけ。

●前誠 たくさんある先端に集めているってこと?

○前叶 そう。だから清らかなものを表す時って、円で表すことが多い。

●前誠 あ~たしかに。

○前叶 角がたたないようにとか。あの人は丸くなったねとか。曼陀羅にも倫円具足っていう観念があるよね。

●前誠 すべてを包括する法華経の教えは円教っていったりするね。

○前叶 こういう思想からいくと、盛り塩を適当に玄関口に置いて、ぼろぼろに角が崩れちているのは良くないことだよね。毎日とんがらせていればいいんだろうけど。そうまでして、わざわざみなさんがやらなくてもいいっていうのが自分の考え方。

●前誠 見たら、「あー悪いもの吸い込まれていってるよ!」ってわかるならまだしも、そういうものでもないし。一種の気休めみたいになってしまうところはあるかも。

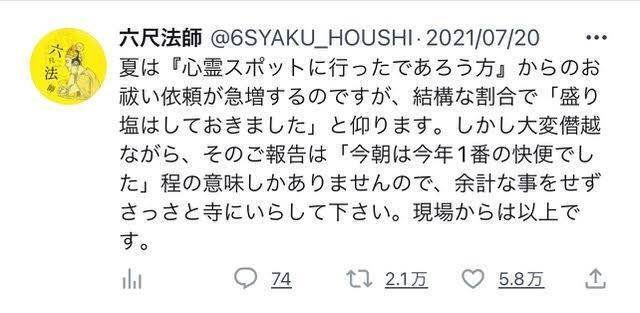

○前叶 2021年の夏にツイッターで大バズリしたんだけど、心霊スポットで何かあってお寺にお払いに来る人ってだいたい、「盛り塩はしました」って言うのよ。でも、それ意味ないから!

●前誠 「盛り塩してきましたは朝快便でしたと同じ」、みたいなツイートだっけ?

○前叶 そうそう。もちろん来てくれる方々の心境としては、せめてって想いがあるんだと思うけど。

●前誠 「どうしよう、どうしよう。そうだ盛り塩だ!」って感じなんだろうね。

○前叶 いろんな誤解というか、広まっていく過程で盛塩は身近なお払いみたいな感じになっているんだと思うけど、「あー良かった。盛り塩だけして来てくれれば、あとはこっちもやりやすいですよ」みたいにはならないから。

●前誠 「少しでも盛り塩の処置が遅れたら、あなたのいのちはありませんでした」みたいな?

○前叶 そうそう。「止血だけは先にしておいたから」みたいなことは盛り塩ではできません。でも、宗教文化っていうのはある意味、正解不正解っていうのはないからね。本人がその盛り塩で「清まったな」「心が安らいだな」って思う場合、それはOKだと思います。だけど、それを宗教家に共有して、「だから大丈夫ですよね?」って言われた時、多くの場合答えはNOになってしまうと思うんだよね。

●前誠 そうだね。現場では、「そうやって落ち着いてくれたんですね」って言うにとどまるかな。

○前叶 あとさ、あってる間違ってるとは別に、言葉でも「ふいんき」って言うけど、実際には「ふんいき」みたいなことってあるよね。

●前誠 「たいく」っていうけど「たいいく」みたいな?

○前叶 そうそう。それと一緒で、誤用なんだけどなじんでいる場合、それも市民権を得るっていうか。

●前誠 文化的に定着してるわけだね。

○前叶 日本の宗教観はひとつの軸じゃないから。国として、もともと神道というものがあったけれど、外来の宗教として仏教がやってきて、キリスト教がやってきてという形でそれらをブレンドしていいところをつかっている。

●前誠 クリスマスして、お正月が来て、節分が来て…。お葬式はお寺でやって、結婚式はチャペルでやってみたいな?

○前叶 まさにそれ。塩もきっと一緒で概念自体がちゃんぽんになってきているから、今回はそのあたりを仏教者として解説してみました。

●前誠 塩に対しての見方変わったわ。ちなみに盛り塩をオススメしないとなると…?

○前叶 お守りやお札がいいのでは?詳しくは「#1お守りはポータブル結界!?」に書いてありますが、お清め、お払いを日常に取り入れやすいのはこっちかな~。

●前誠 なるほど。明日は明るい日と書きます。皆さまの明日がより良い1日となりますように。

○前叶 合掌。

仁部 前誠(にべ・ぜんじょう)

1988年埼玉県生まれ。立正大学仏教学部宗学科卒業。妙見山上原寺副住職。2012年より日蓮宗宗務院に奉職。2016年、日蓮宗加行所初行成満。2020年よりRadiotalkにて、弟の前叶氏とともに「midnight temple radio お寺ジオ」を配信。僧侶としてのモットーは、「法華経の話はほとんどしませんが、すべては法華経の話です」。 最近では、『あなたは尊い 残念な世界を肯定する8つの物語』(漫画・やじまけんじ/監修・佐渡島庸平×日蓮宗/徳間書店)制作プロジェクトに参加した。

仁部 前叶(にべ・ぜんきょう)

1991年埼玉県生まれ。立正大学仏教学部宗学科卒業。妙見山上原寺副住職。さいたま浦和地区保護司。2015年、日蓮宗加行所初行成満。2020年、仏教死生観研究会「死の体験旅行」講師を務める。同年、上原寺別院「祈誓結社」を設立。”ほとけ様との架け橋“であることを目指し、命の強さと有り難さについて伝えるべく活動している。

https://twitter.com/6SYAKU_HOUSHI