政策の失敗に負けない自治体総合計画の作り方 その9 「市民」を作るための均衡型の情報提供

その8で「市民」の存在について、懐疑的な意見を示しました。では、どうしたらそれを脱却できるのか?理論的には、大きく二つの議論があります。

(1)ハーバーマスが言うように公共的な意思疎通と批判を繰り返すことことで、新しいアソシエーションを作るべきかどうか。つまり、公共的意思疎通と批判をどのようにして可能とする環境づくりをどうするべきなのか。この議論は、昨今の熟議の議論に繋がっていきます。じっくり、議論をし、相手の事情を把握し、わかってもらうという流れになります。

(2)ムフが言うように、話し合いによってコンセンサスを形成していくような熟議型の民主主義ではなく、そのようなコンセンサス形成が必ず失敗し、意見がいつまでもまとまらないことにこそ、民主主義の本性と意義を見出すもの。ここまでいくとちょっと極端になるかもしれません。

実は、鍵はまちづくり(自分が住んでいるまちに関する気掛かりなこと)について、どのようにして対話を発生させるかが鍵になります。対話ということは、知識レベルでちゃんと話があう、人格的に寛容できる、多少のことをは許すことができるなどの環境づくりが必要になります。

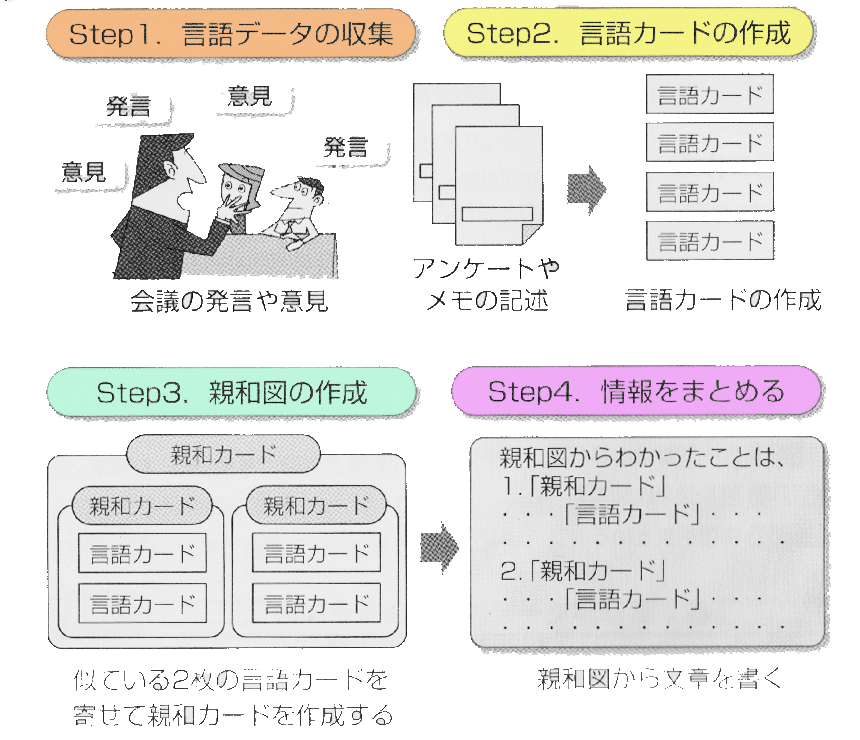

その意味で、これまでまちづくりというワークショップ手法のKJ法的手法、親和図法は、効果的でした。

言語カードを書くことで、自分への気づき、親和カードを対話しながらつくることで、お互いの想いを共有することができます。複数回のイベントを想定した場合の一回目として妥当性は高いです。広い意味での参加型のヒアリングとも言えます。

おすすめは、親和図法を実施した上でのPCM手法です。

↑PCM手法とは、開発援助プロジェクトの計画・実施・評価という一連のサイクルを「プロジェクト・デザイン・マトリックス(PDM)」と呼ばれるプロジェクト概要表を用いて管理運営する方法です。

代表的なテキスト↑です。

次回は、自治体等での政策づくりでどのように使うのかをご紹介します。

(了)

ありがとうございます!