すずのきらめき ~ 炭

「きらめき」シリーズとして、金属工芸品(おもに錫)が光り輝くさまは、どのようにつくられるのかをご紹介しています。そのうえで、どうしても書いておかなくてはいけないと思うのが「炭」と「草」です。今回はそのうちの「炭」をご紹介します。

研磨(研ぎ)の理論

「刃物研ぎから始める錫師のしごと~研ぎ実践」編でも一部ご紹介しましたが、「荒」い目の研磨道具を用いて製品を擦り研ぎ、順に「細」かく、表面の凹凸をできるかぎり少なくしてゆくものです。図で説明すると、

金属はほぼ、光を通さず跳ね返し、反射する性質を持っています。凹凸が少なくなればなるほど、その光の反射がみだれず、美しい輝きとなります。

一般的に目にしやすいのは、包丁などを研ぐ「砥石」。石と名のつく通り、非常に硬いものです。すなわち硬いもの、例えば鉄やステンレスを研ぐ際にもちいます。

あとよく見るのは、紙やすり。サンドペーパーとも呼ばれます。紙なので柔かく、砥石のように研削することには使えませんが、曲面にも用いることが出来ます。そのまま使うこともあれば、木片や台にあてがって砥石のように使うこともあります。基本的に使い捨てです。

いずれも、目詰まりを防ぐために水や油で常に濡らしながら作業する事が多いです。

非常にすぐれた天然素材「炭」

前置きが長くなりましたが、上記の砥石と紙やすりの両方の性能を併せ持ったのが木炭です。どんな炭でもいいかというとそうではなくて、工芸で用いる炭はほぼ、「朴(ほう)」の炭か「桐(きり)」の炭。金属工芸のほか、漆芸でも用います。朴炭は硬く切削力が高いのが特徴で、桐炭は軟らかく細かいのが特徴。弊堂では軟質な錫素材を磨くことが多いので、朴は使わずもっぱら桐ばかりを使っています。研ぎ炭は砂などの不純物が付着しないようそれ専用に焼かねばならないため、大変希少なものです。

実は、同じ桐炭でもそれぞれ個体差があります。おおよそ「目(木目、年輪のこと)」の粗い(荒い)方が固く、細かい方が柔らかいことが多いです。目の粗さによって使い分けなくてはいけません。こちらもおおよそですが、粗い桐炭で#400程度の荒さ、細かい桐炭で#800程度。

どうしてこの桐炭が優れているのか

天然素材「炭」の優れている点は2つ。

一つは、目詰まりをすることが少ないこと。適度な軟らかさを備えているために、作業中適度に摩耗します。摩耗して、いつも新鮮な作業性の良い研ぎ面が次から次へと生まれてきます。この摩耗具合が、銀や錫などのやわらかさに絶妙に対応しています。目詰まりしないように注意を払い濡らしながら作業するのですが、いったん目詰まりを起こしてしまうと、砥面に付着した削りかす自体が硬い凶器となって、深いキズをつけてしまうことになります。砥石や紙やすりでは、柔らかい銀や錫を研いでもそれ自体が摩耗することはまずなく、すぐに目が詰まってしまい、かえって製品を傷をつけてしまうことになります。

*凶器という不適切な書き方をしましたが、じつはそれほど恐ろしいアクシデントなんです。せっかく手間暇かけて砥いだものが台無しで一からやり直し。

2つ目は、どのような形状にも対応して研磨できること。

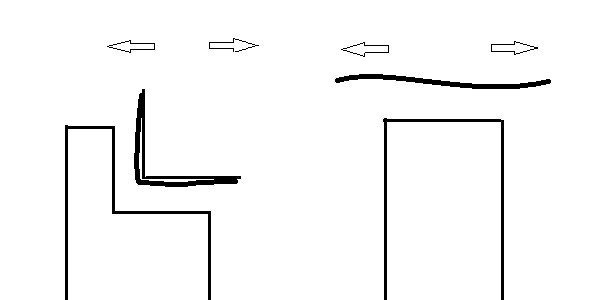

例を下の図に挙げてご紹介します。概ね20ミリ幅の銀もしくは錫の角柱があったとします。○で標した平面を精密に砥ぐと仮定します。

これを紙やすり(サンドペーパー)で砥いでみましょう。

柔かくしなやかな紙やすりではありますが、その柔らかさゆえに精密な面を維持することが難しいです。後ろに木片など固い土台をあてがって砥いだとしても、どうしても膨らみや揺らぎが出てしまいます。

で、結果、L字形の谷の隅まで紙やすりが届かず、角がダレて精密な角でなくなってしまいます。

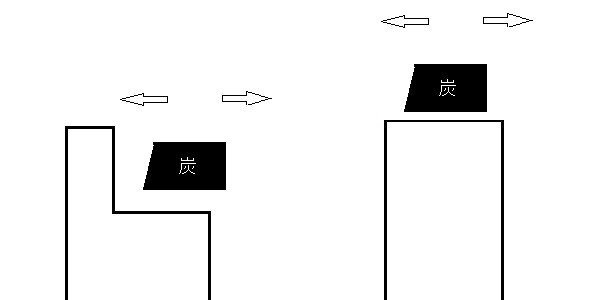

同じ形状のものを研ぐとしても、適度な硬度をもつ炭を用いれば、L字形の谷の隅まで届きますし、角を意図せず切削してしまうこともありません。

それどころか、適度に摩耗してゆくことから、砥いでいる作業中に自然と桐炭自体が対象物の形状に合うかたちに変形してきます。

あくまで一例ですが、過去の「錫 四方角入銚子(よほうすみいりちょうし)」のような複雑な形状を持った作品には、この炭を用いることで精密な形を維持しながらも錫の奥深い淡い輝きを作り出すことが出来ます。研磨の真骨頂ともいえるでしょう。

またあらためての機会には、研磨に用いる優れた天然素材「草」をご紹介します。ご期待ください。

手仕事の次世代を担う若者たち、工芸の世界に興味をもつ方々にものづくり現場の空気感をお伝えするとともに、先人たちから受け継がれてきた知恵と工夫を書き残してゆきます。ぜひご支援ください。