【アメリカ】小学2年生がつまずく6つの単元│日本式算数

こんにちは~!アメリカ・シリコンバレー在住のSeikaです!

カリフォルニアの日系進学塾より教育に関する情報を発信しております。

九九、足し算・引き算のひっ算、時刻、cmやmなどの単位、分数を学習する小2の算数。

今回は、私国立中学受験の基礎となる単元も含め、2年生がつまずきがちな単元をピックアップしました!

海外で教育する際のヒントとなれば幸いです。

では、どうぞ!

1、箱の形

算数のセンスがある子でも戸惑う箱の形。

子どもが難しいと感じる点がこちらです👇

展開図に対する理解。展開図の重なる辺が平面の図だけでは分からない。

見えない面が読めない。そのため面の数を数えられない。

向かい合う面の大きさが等しいことが分からない。

「ひご」が分からない。

2、いろいろな単位

ガロン、オンスなど、アメリカで使われている「容量の単位」は日本と異なります。

日本にいたら、ジュースに100mLと書いてあるのを見て、自然と覚えていることがこちらではしにくくなります。

特にdLとは難しい!子どもにとって謎の存在です。大人にとっても邪魔な存在(苦笑)すみません・・・。

1dL=100mL、1L=10dLがなかなか頭に入りませんない。

tip

アメリカの歯医者さんにあるうがい用の小さいコップは約1dLです。

そのコップに1dL、100mLと書き、目で見て、口で唱え、刷り込ませます。

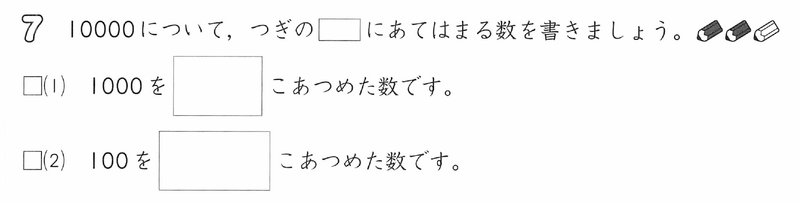

3、10000までの数

10000は100がなん個でしょう?という問題、難しいです。

tip

おもちゃのお金を適当に渡し、何度も何度もお金を数えさせます。

お金のいいところは、たくさん与えるほど喜ぶこと。

数えるのは難しくなるのですが。

4、ベン図

二つの円が重なる部分、重ならない部分がそれぞれ何を意味するか

なかなか小学2年生には分かりません。

下の問題ができない子は、数字が置かれると混乱する一方です。

5、積み木の積み重ね

小学受験でも見えない積み木を数える問題はありますが・・・

見えない積み木を数える、なかなか難しいです。

6、いろいろな文章問題

アメリカで日本式算数を学習する子が苦手な、日本語での「文章問題」。

出ている数字を適当に勘で足し算・引き算して答えを出すこと多いです。

式を書かなかったり、答えの数詞を忘れたりすることが頻出の文章問題。

それ以上にできないのが図の続きを書くことです。

特に「残り( )個」、「はじめ( )個」と言った言葉はなかなか出てきません。

まとめ

数字に対してセンスのある子でも、どこかしらつまづく単元は出てくると思います。

低学年の算数でつまづいたら、物を使っていきましょう!

おもちゃのお金、積み木、ペットボトル、コップ・・・・

自分の体験から得るのが結果的には近道ですし、記憶に残ります。

そして何より楽しいです!

それと普段から大人が意識して、

「今飲んでるジュースは何mLかな?」

「日本円だといくらだろう?」

など生活から日本の算数をちりばめるとよいとと思います。

楽しく、効果的な学習方法を模索していきたいです。

ぜひコメント欄でこうするといいよ~など教えてください🙏

それでは、また次の記事でお会いしましょう~😉

Follow me here😊

Youtube│Instagram│Twitter│Dribbble│Linkedin│Behance│Notion│Portfolio│Figma │質問箱

よろしければサポートお願いいたします。いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます。