相撲のロマンがギュッと詰まった番付表とは?

さあ、いよいよ大相撲秋場所が始まりました。

今場所は第73代横綱として初めての場所を迎える照ノ富士の活躍に期待したいところですね。

白鵬のいる宮城野部屋からコロナ陽性者がでて、部屋全員が全休となったため、千秋楽での両横綱としての初めての取り組みが楽しみな場所でしたが、こればかりはしょうがないですね。

番付表に東西横綱が並ぶのは鶴竜が引退となった3月の大阪場所以来のこととなります。

過去の番付表を見ていると、「こんな時代があったなー」とか「この時のこの力士まだ番付このへんだったんだー」とか色々思うことがあり面白かったりするのですが、番付表は仕組みや作り方を知れば知るほど相撲の見どころや独特の文化を感じ取ることができます。

今回はこの番付表の仕組みやそれにまつわるお話をご紹介させていただきます。

番付とは?

番付表は本場所ごとに場所前の約2週間前に発表される力士のいわゆる順位付け(ランキング)の一覧表で、前場所の成績によってこのその力士の番付が決定されます。

力士だけではなく年寄、行司、呼出し、床山の名前もここに乗りいわば年6回の日本相撲協会の人事異動の一覧表となります。

この番付表の面白いところが、強くなればなるほど力士の名前が上に来て、文字が大きくなることです。

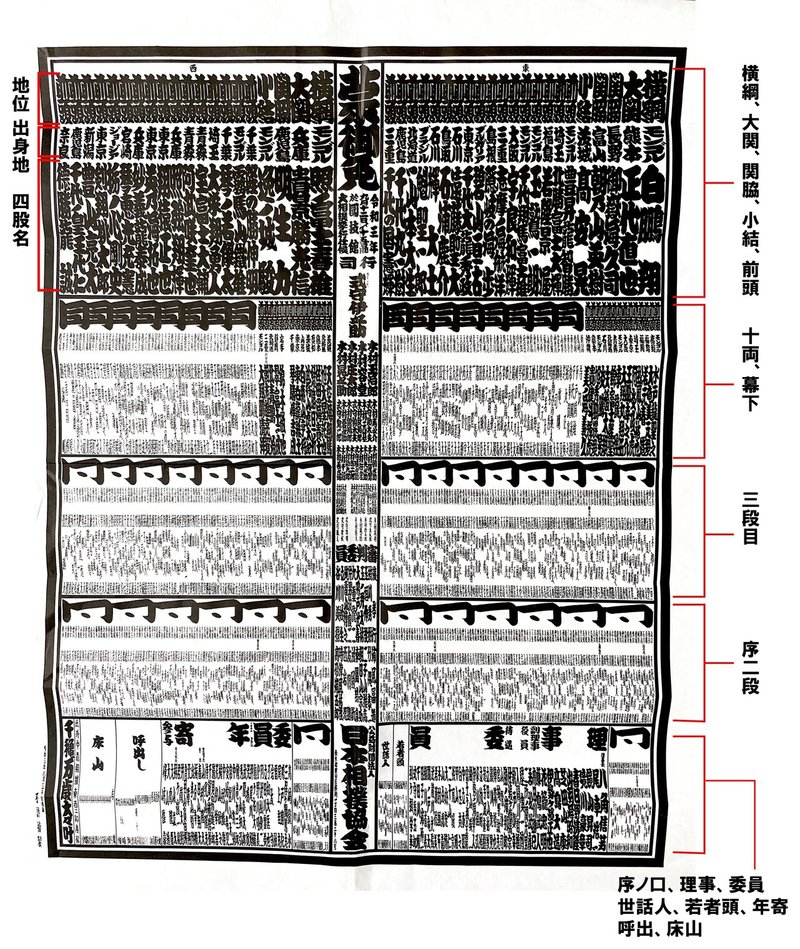

番付表は5段構成で書かれており、一番上の段が横綱、大関、関脇、小結の役力士に前頭の幕内。2段目が十両と幕下。3段目が文字どおり三段目の力士。4段目が序二段。いちばん下が、序ノ口と年寄、若者頭、世話人、呼出し、床山です。

東と西に分かれていて、どちらも下から上、左から右(西から東)へ行くほど格があがり、最上段右上が現在の最強力士となります。

横綱の文字は大きな文字ででかでかと書かれ、序ノ口のしこ名は虫眼鏡でもないと見ることができないので彼らを「虫眼鏡」と呼びます。

十両ぐらいになると肉眼でもかなり確認しやすくなり、相撲界の強くなればなるほど上にいけるという実力社会を如実に表しているものといえます。

この相撲の「番付」から派生した日本語というものがいくつかあるくらいで、例えば「一枚上手」という言葉。

自分より優れた相手のことを指す言葉ですが、番付が一つ上がることを1枚あがるということに由来しいます。

また「番狂わせ」という言葉は、番付で下の者が上の者に勝ってしまうことに由来しており番付を決めた人間としては「そんなバカな」と思ってしまう瞬間であり、相撲ファンとしては下の者が上の者に勝つという爽快感を楽しめる瞬間でもあります。

いつ、誰が決めているの?

昭和30年に作られた日本相撲協会の番付編成の規則によりますと、本場所が終わってから3日以内に番付編成会議を開いて、出席した審判部の親方が力士の地位を決めることになっています。幕内から序ノ口までのすべての力士の地位です。横綱、大関の昇進も理事会の賛成を受けてこの会議で満場一致で推挙されると決まっています。

だれが書いてるの?

行司さんが書いてます。

(行司さんには色々な仕事があるのね。。)

600人ほどといわれている力士のこの番付表ですが全て手書きで書かれています。

しかも筆で1発勝負。

寸分の狂いもなく、まっすぐとはみ出ることもなく書かれた番付表。

神業か。

間違えたらどうするんですか?

はい。それについてですが、間違えることはないそうです。。。

間違えることはない。なるほど。

そういえば、立行司は腰元に「脇差」を差しているけどもとも、これは江戸時代行司が差し違い(誤審)をしたときに切腹する覚悟を示した名残みたいですね。(今は違う。)

行司さんもつくづく覚悟のいる仕事ですね。

角界というのは本当に厳しいというか忍耐力のいる世界だなー。

本当に間違えてないのか、気になったので調べてみました。

すると、wikipediaにこんな情報が。。。

海乃山 勇

中学校卒業後に角界入りし、1956年5月場所、小野川部屋から初土俵を踏んだ。最初は本名でもある「入井」の名で番付に付いたが、当時日本で人気が高かった元力士のプロレスラー・力道山にあやかろうとして、「海力山(かいりきざん)」という四股名を考え、日本相撲協会に改名届を出した。しかし、実際に発表された1957年1月場所の番付表には、なぜか「海乃山」と記されていた。

筆記係の行司が間違えたらしいのだが、訂正するのも面倒なので、そのまま「海乃山(かいのやま)」で通すことにした。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

いや、がっつり間違えとるがな!!

しかも、そのまま面倒くさいからって改名させてるし!(笑) (笑) (笑)

行司:あ、あのさ間違えっちゃったんだけどさ。

もう、全部書いちゃったからさ。

いいよね?このままで。

海乃山:え・・・。

(力道山の「力」はいってねーじゃん。。。)

・・・。

ま、ま、いいっす。それで。

こんなやり取りが実際にあったかはさておき、間違いに寛容だった「時代」と海乃山の人柄が感じられるエピソードですね。

そうです、だれにでも間違いはあるのです。

どうやって書いてるの?

行司さんが限られた大きさの紙に寸分の狂いなく、600人以上の力士を全て手書きで書いているということで非常に細かい作業で、やはり神業には変わりないのですが、実際は大きめのケント紙(縦110センチ、横80センチ)に書いたものを四分の一に縮小したものを配布しています。

文字は「根岸流」通称「相撲字」と呼ばれる独特の字体で書いてあり、隙間が少なく直線的なのが特徴的で文字です。

これは、会場が立錐の余地なく埋まるようにという縁起を担いだものといわれ、元は江戸時代から根岸流という世襲制で代々受け継がれてきたものですが、現在は巡業がない2月、6月に若手行司を対象に教習が行われ、粛々と受け継がれています。

国技館の地下には割り場という行司さんの作業場がありそこで情報管理を徹底して行われているそうです。

場所後3日後に決まり、発表は次場所の2週間前ですから情報が漏れないように厳密に行われます。

(その間、ずっと秘密にしてる関係者もすごいし、情報管理徹底された作業って想像するだけで恐い。。。)

ちなみにそこで作成された番付表は同じく国技館の地下にある印刷所で増刷されます。

そこでは場所中の取り組み表も印刷するそうですが、パソコンにはタブーである同じ力士同士の対戦や、一度対戦した力士ともう一度取組が組まれた場合などには警告が出る特殊なプログラムが入っていて、間違いが事前にチェックできることになっているそうです。

いや、そこだけめっちゃハイテク!!!

ご自宅で番付を壁に貼り付けて、眺めながら大相撲を観戦するなんて通な楽しみ方もありますので是非試してみてくださいね。

このように番付表というものには、表舞台を見ているだけでは分からない相撲のロマンがつまっており、そこには色々な意味で角界らしい世界観がちりばめられております。

国技館で買うと1枚55円(税込)。

相撲協会の公式グッズサイトでも買えるようです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?