- 運営しているクリエイター

2020年11月の記事一覧

水族館をつくろう【展示編】#27 トラザメ

トラザメ/虎鮫

サメは水族館でも人気の魚で、私もオンラインでサメのグループに入って日々勉強しています🦈

しかし、計画している水族館は小規模のため、大型のサメは展示できません💦

その中でも、このトラザメは小型ですので、サメの展示はこのトラザメにお任せしたいと思います🦈

また、ただ展示するだけでなく、このトラザメを絡めた企画も考えていますので、後日報告します👏

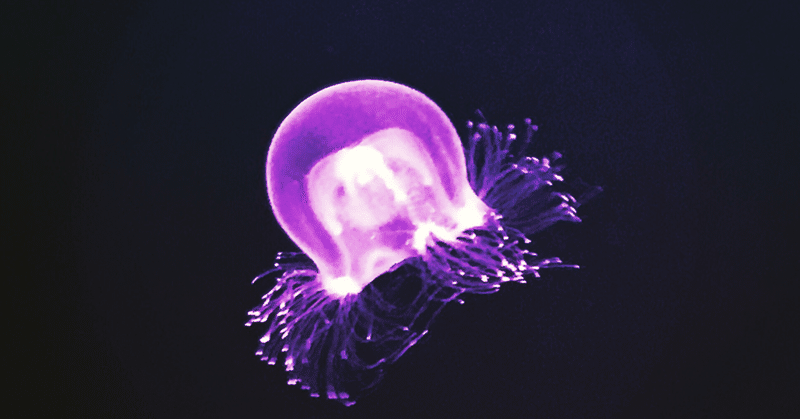

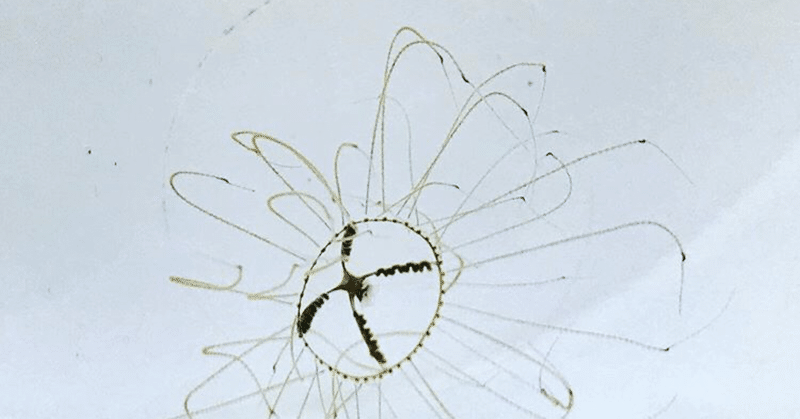

水族館をつくろう【展示編】#26 カギノテクラゲ

カギノテクラゲ/鉤手海月

クラゲのほとんどは海中を漂っていますが、他にも海藻などにくっついてじっとしているクラゲもいます🌿

このカギノテクラゲもそんなクラゲで、初夏の海、特に海藻地帯に多く見られます。

そんなクラゲを展示する場合は、当然のことながら水槽内に海藻又は代わりになるものを配置します。

あと、このクラゲ、親指の爪くらいの大きさですが、刺されると、めっちゃ痛いです😭

水族館をつくろう【展示編】#22 モクズガニ

モクズガニ/藻屑蟹

ハサミに藻のような毛が生えている事からこの名前がついています🦀

このカニを展示する上での注意は、なんと言ってもそのパワーで、水槽内のレイアウトを破壊してしまいます😂

石の配置、底砂の厚さ、そういった計算は無意味で、逆にこれを計算に入れて展示しないといけません🦀

あと、脱走。

朝来たら、廊下を歩き回ってた!という事がないように、フタもしっかりと!

水族館をつくろう【展示編】#21 カサゴ

カサゴ/笠子

水族館で見るより、釣りや鮮魚店で見かけることの方が多いのではないでしょうか🐟

から揚げにすると美味しい🐟です!

このカサゴは海底でじっとしている事が多いため、その生活様式に合わせた体のデザインになってます👌

泳いでいる魚と、底でじっとしている魚を見比べて、違いを探すのも楽しいですよ🐟