スクールタクト活用術~ICTは子供たちの文房具〜

皆さん、こんにちは!

スクールタクト マーケティング部です。

スクールタクト サマーキャンプ 〜みんなで創る未来(あした)の学び〜 は、スクールタクトと全国の先生がつながり、これからの教育や学びについて一緒に考え、未来に向けてそれぞれの現場での実践につなげていこうと企画したイベントです。

スクールタクトユーザーの先生方にご登壇いただいたDay2 実践編について、数回に分けて詳しくご紹介していきます。まずは、先生方がスクールタクトをどんな場面で活用されているのか「スクールタクト活用術」と題してお伝えします。

全国の先生方が試行錯誤を重ねるスクールタクト活用術

スクールタクト サマーキャンプDay2は、zoomを4つのブレイクアウトルーム

①小学校の実践発表

②小学校の授業体験

③中高の実践発表

④中高の授業体験に分け、全部で19枠・総勢21名の先生方にスクールタクトを使った実践をシェアしていただきました。

どの先生の発表も、具体的な授業の流れや実際のスクールタクトの画面、その実践に対する先生の思いや背景にある考え方、先生ご自身や子供たちの感想など、大変充実した内容でした。

印象的だったのは、先生方が授業内外、校内外のさまざまな場面で工夫を凝らしてスクールタクトを活用してくださっていたこと。参加者の先生からの「どの先生も混乱と暗中模索のなかで、努力していらっしゃることが分かり、とても良かった」との声にもあるように、それぞれの先生がより良い授業、より良い学級のために日々試行錯誤を重ねておられることがよくわかり、頭が下がる思いでした。

本稿では、登壇された先生方がシェアしてくださったスクールタクト活用術を、一部ではありますがご紹介します。全国の小学校、中学校、高等学校でのICT活用のリアルな様子を知ることができる貴重な事例を参考に、それぞれの立場で「みんなで創る未来(あした)の学び」について考える機会になれば嬉しいです!

ICTは子供たちの文房具

まずは、子供たちが日常的にスクールタクトを含むICTを使っている事例をご紹介します。

箕輪町立箕輪北小学校 伊東祐治先生

「(スクールタクトの)普段使いがとても大事」と話す箕輪町立箕輪北小学校の伊東祐治先生は、「ノート代わりから校長講話・学芸会まで 365日スクールタクト!」と題してさまざまな活用事例をシェアしてくださいました。

普段使いのコツは、「スクールタクトを使った授業を特別な授業ととらえないこと」「新たな学びに必要な新時代のノートと考えること」。

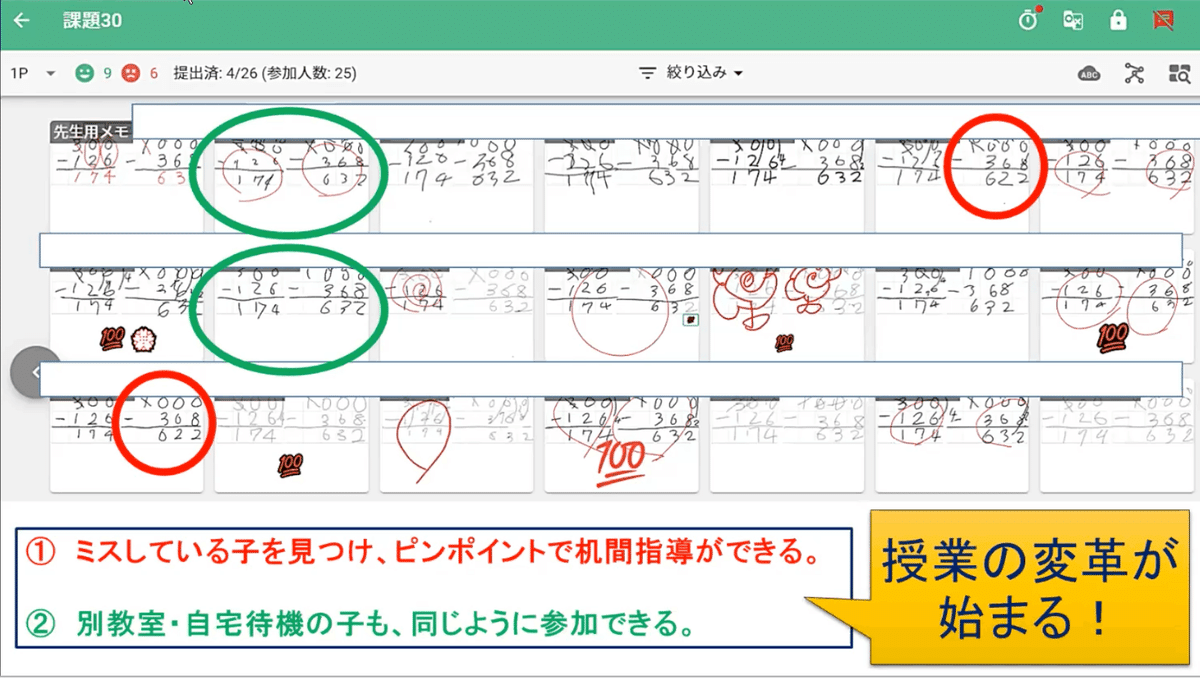

例えば算数の授業では、子供たちは画像のように日々スクールタクトをノート代わりに使いながら、計算問題を解いています。先生は、回答を一覧で確認することで、ミスがあるなど指導が必要な人が誰かを瞬時に特定することができます(画像の赤マル部分)。

また、画像中の緑のマルは、別教室で授業を受けていた子供の回答とのこと。スクールタクトをノートとして使うことで、別教室や自宅待機中の子供も教室にいる子供たちと同じように授業に参加でき、コロナ禍での自宅待機や突然の学級閉鎖にもスムーズに対応できるようになりました。保護者からも感謝の声が届いているそうです。

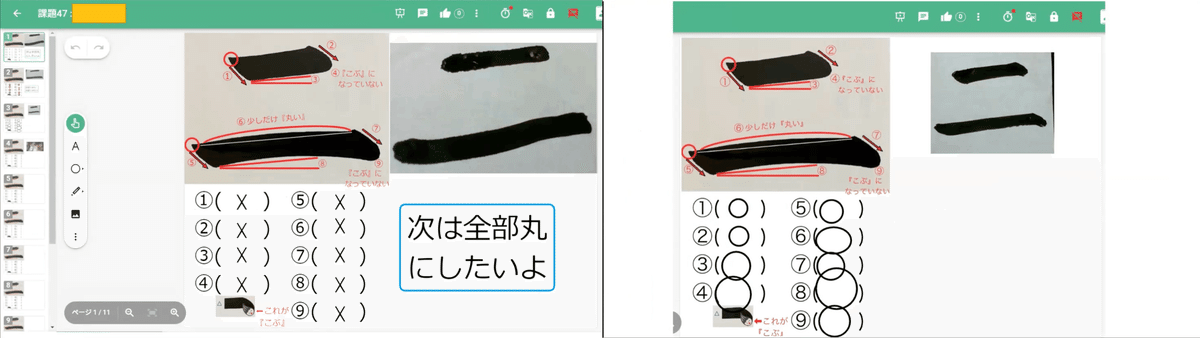

書写では、スクールタクトに自分の作品の写真をアップロードし、お手本の画像の横において自己採点する活動が印象的でした。お手本には正しく書くためのポイントが記載されており、それぞれのポイントについて子供たちが自己採点します。ある男の子は、たった3回の練習で文字がかなり改善されたそうです。自己採点の項目は1回目の全てバツから、「次は全部丸にしたいよ」とのコメントの通り全てマルに。

このようにスクールタクトを効果的に使うことで、子供が自ら課題を持って学ぶことや、それぞれの状況に合わせた個別最適な学び、自己と対話しながらの深い学びを実践することができると伊東先生は話します。

その他、校長講話を振り返る課題を作って学年や学校全体で共有したり、音楽会に向けたリコーダー練習動画を授業チャットで共有する宿題など、さまざまなアイデアを教えていただきました。

川口市立安行小学校 菊次哲也先生(小4 総合的な学習)

川口市立安行小学校の菊次哲也先生は、授業の展開に合わせてスクールタクトをはじめとするさまざまなICTツールを活用しています。

4年生の総合的な学習の時間の中で、「蛇造り」という地域の伝統行事について学ぶ授業をご紹介いただきました。

「安行原の蛇造り」は川口市指定無形民族文化財で、藁で長さ10mの蛇を造り欅の大木に安置することで、五穀豊穣・天下太平・無病息災を願う祭りです。まず最初に子供たちが蛇造りについて知っていることを整理します。昨年までは黒板の前に皆が集まり、先生を中心に行っていましたが、今年はそれをスクールタクトで実施。設定によりオブジェクトを移動、回転、拡大・縮小 できる「ムーブパーツ」機能でキーワードを作成し、子供たち一人ひとりが自分なりの相関図を作ったそうです。スクールタクトを活用することで、これまで先生中心に進めていた授業が子供たち主体に。菊次先生の「子供たちに授業を返す」という言葉が大変印象的でした。

その後も地域の方にオンラインで話を聞いたり、物語を作って動画にしたり、グラフィックデザインツールを用いてポスターを作ったり、クイズアプリで楽しく知識の確認をしたり、掲示板アプリでグループワークの進捗管理を行ったりと、それぞれの活動の中でICTをフル活用。

国語科との横断学習で行ったまとめは、スクールタクトを使った新聞づくり。まず各自がスクールタクトで記事を作ります。スクールタクトを使うことで、文字や段落の修正を気軽に行うことができます。

「共同編集モード」に設定すると、先生がチェックするだけではなく子供たちがお互いに推敲し合うことができるようになります。さらに、出来上がったものを1つのキャンバスにまとめれば、各自が作った記事をまとめた「蛇造り新聞」の完成です。完成後にはコメント欄で感想を送り合う交流も行ったそうです。

※「共同編集モード」をONにすると、他の人のキャンバスを閲覧するだけでなく書き込みもできるようになります。グループで1つのものを制作する際に活用していただくことも多い機能です。

「蛇造り」をさまざまな角度から扱っていくことで、子供たちが立体的に学んでいく様子が伝わってきました。その中では、ICTはもう文房具。子供たちが主体的に学んでいく過程でスクールタクトをはじめとするICTツールがその一助になっていると感じました。

啓明学園初等学校 杉山健太郎先生

啓明学園初等学校の杉山健太郎先生からは、2020年から1人1台導入されたiPadを「学びの道具として」よりよく使うための工夫についてお話しいただきました。

デジタルツールに触れるタイミングが低年齢化する中、使える子とそうでない子の二極化が進み、家庭での使用時にトラブルが発生するなどの課題も見えてきています。

子供たちの将来につながるデジタル・シティズンシップを育むため、学校と家庭で粘り強く関わっていくことが大事だと杉山先生。啓明学園初等学校では、iPadを利用する際のルールを子供たちだけでなく保護者にも共有し、定期的に保護者が一緒に端末を確認する機会を設けた上で活用を進めています。学校だよりや学年通信、献立の配布などをスクールタクトで行うことで、保護者は定期的に子供たちと一緒に端末を確認することになります。

子供たちは、授業はもちろん委員会や児童総会、児童会選挙などでスクールタクトを活用しています。委員会活動ではスクールタクトを使ってポスターを作成し校内に掲示、児童選挙ではスクールタクト上の選挙公報を見てメモをとりながら演説を聞くなど、啓明学園初等学校ではさまざまな生活の場面でスクールタクトが自然と取り入れられ、溶け込んでいるように感じます。

事例紹介の後には、杉山先生が小学校4年生の子供たちと実施した「スマホ・タブレットの使い過ぎについて考えよう」という授業を、実際に体験させていただきました。

まず「スマホやタブレットを使っていてやめられなくなったことはありますか?」などの質問に答え、「◯✕投票」機能を使ってクラス全体の状況を把握します。「家でスマホやタブレットを使うときにどんな約束がありますか?」「その約束を守っていますか?」といった自由記述の質問については、お互いに書き込まれた内容を閲覧しコメントをし合います。実際の授業では、コメントをする際には「相手が嬉しい気持ちになるように伝えよう」と子供たちに伝えているそうです。

その後、スマホやタブレットを使う際のルールについての動画を閲覧し、どんな約束を守って使うと良いかクラス全体で検討します。続いて、各自がそこから学んだことをスクールタクトに記入します。

このように、杉山先生は個の学びの広がりが全体の学びの広がりにつながり、全体の学びの広がりからまた個の学びが深まるような授業づくりを意識されているそうです。

家ではパソコンやスマホ、ゲームなどに日常的に触れている今の子供たちにとっては、ICTは毎日使って当たり前の、とても身近な存在でもあります。そんな身近な道具だからこそ、どう使うとより良い学びにつながるか、自分のためになるかといったことを、子供たちと一緒に考えたいですね。

3名の先生方の実践から、スクールタクトをはじめとするICTを日常的に文房具のように活用する子供たちの様子をうかがうことができました。

「スクールタクト活用術~ICTは子供たちの文房具〜」の続編として、次回は子供たちが学びを深める学習環境づくりを実現された4名の先生方のスクールタクト活用術をご紹介します。

それではまた。

学びとマナビが、ひびき合う。

スクールタクトでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?