【『Schoo for Business』活用のヒント】 必須研修の受講促進ポイントをご紹介!

こんにちは!

このnoteでは、法人向けオンライン研修プラン『Schoo for Business』(以下「Schoo」)を効果的に活用いただくための方法や具体的な事例をご紹介しております。

第2回目は株式会社Schoo(スクー)カスタマーサクセスの市川真衣が担当いたします!

今回のテーマは「必須研修の受講促進」です。

Schooカスタマーサクセス(以下CS)チーム内での実際の運用事例をもとに、研修設定した授業を受講者の皆様に見ていただくための適切な授業数や研修サイクルなどについて、いくつかの検証結果をご紹介させていただきます。

(なお、必須研修には「視聴授業を指定するパターン」と「視聴本数のみ指定するパターン」がありますが、今回は後者を想定しています。)

■研修設定の目的と対象者

CSチームでは、以下の目的で研修担当者が指定した授業をメンバーに受講してもらう研修を実施しています。

①1人1人がCSとしてのスキルをさらに向上させる!

②お客様に胸を張ってSchooの活用をご提案できるように、自分たちがSchooの受講者・管理者になり体験する!

担当は当番制で、研修対象者はCSチームメンバー全員です。

今回は市川が研修担当となり、チームメンバー10名を対象に「2週間で好きな授業を1本視聴する」サイクルを設定し、必須研修を実施しました。

■運用上の懸念点と、解決のための仮説

研修を担当するにあたり、思い浮かんだ懸念点に対して、以下のような仮説を設定しました。

▽懸念1:

視聴できる動画が多い分(Schooの授業数は約6,200本!)、選択に迷ってしまい、結果的に視聴するのを後回しにしてしまうのでは…

▶︎仮説1:おすすめ授業を提示すれば、受講促進につながるのでは!?

▽懸念2:

必須研修を多く設定しすぎて、受講者の負担になるのは避けたい…

▶︎仮説2:「2週間で好きな授業を1本視聴する」程度なら負担にならず適切ではないか!?

▽懸念3:

研修期間内に視聴が完了しない受講者が出てきてリマインドが大変になるかも…

▶︎仮説3:あえてリマインドせず受講者の自己管理に任せた方が、期間内に受講完了できるかも!?

それでは早速、私の検証結果をご紹介します!

■検証1:おすすめ授業の提示は受講促進につながるか

今回は受講者の皆さんの「まず初めに授業を選ぶ」という心理的ハードルを下げるために、市川が「おすすめ授業」を5本ピックアップして研修設定することにしました。おすすめの中でも特に気になる授業がなければ、自分で好きな授業を選んでもらう仕組みです。

以下は実際に使用した研修の説明文です。

数ある授業のなかから、見たいものを選ぶのもなかなか難しいですよね。

そんな方へ、授業が選びやすくなるようわたしのおすすめ授業を5本ピックアップしました!①〜⑤から興味のある授業をひとつ選んで、2週間の期限のうちご視聴ください。

イチオシ授業ばかりですが、気になるものがなければご自身でお好きなものを視聴してもOKです!

その結果、全員がおすすめ授業から視聴してくれました!

また、「なぜおすすめなのか?」が伝わるように、①授業を表す「キーワード」、②対象となりそうな方の疑問や悩み「こんな方へおすすめ」、③個人的な感想も踏まえた「おすすめポイント」の3点を説明文に追記しました。

イメージは以下の通りです。

①多様性あふれる時代に「ダイバーシティ&インクルージョン」

キーワード

ポータブルスキル、思考術、コミュニケーション

こんな方へおすすめ

・なぜダイバーシティが必要なの?

・多様性を認めるために大切な考え方を知りたい

・多様性理解の大切さは分かるけど実行するのは難しく感じる…

おすすめポイント

そもそもダイバーシティが何か、なぜ大切なのか、、、

歴史や背景から知ることができ、「なんとなく」レベルの理解度を深めることができます。アンコンシャスバイアス(他者への無意識なジャッジ)は誰にも思い当たるところがある内容であり、だからこそ意識的に取り除いていかなくてはならない大切な視点だと感じます。

アンケートの結果から、9割のメンバーが①〜③を参考にして、視聴する授業を選んだことが分かりました。(※複数選択可)

結論、おすすめ授業の設定は受講者の方が視聴する授業を選ぶのに、一定の参考にしてもらえる効果が期待できそうです。

必須研修以外に全社導入や手上げ制(公募型)で活用されている企業様でも、タイトルに「任意」と記載した上で設定してみると、利用促進につながりそうですね。

■検証2:授業1本を見るための適切な研修期間はどれくらいか

私たちはSchoo社員である、という点を考慮して前述の通り、「2週間で好きな授業を1本視聴する」サイクルを設定し、研修を実施しました。

結果、授業本数あたりの研修期間について8割が「適切だった」と回答。

また、アンケートでは「研修期間が長いと後回しにしてしまいがち。期間が短かったからこそ、早く受けないと、という気持ちがはたらいた」という声もありました。

今回Schoo社内での運用は2週間サイクルでしたが、一般的にも1か月に1〜2本であれば大きな負担になることなく視聴していただけそうだと感じます。

また、研修期間の終了直前に受講率が上がる、というのも人事の皆様からよくお伺いします。必須研修の場合であれば1か月〜2か月単位と、サイクルを細かめに設定することによって、期限ぎりぎりに急いでなんとなく授業を見てしまうのではなく、余裕を持って視聴していただくことができそうですね。

研修サイクルに悩まれていましたら、ぜひご参考ください。

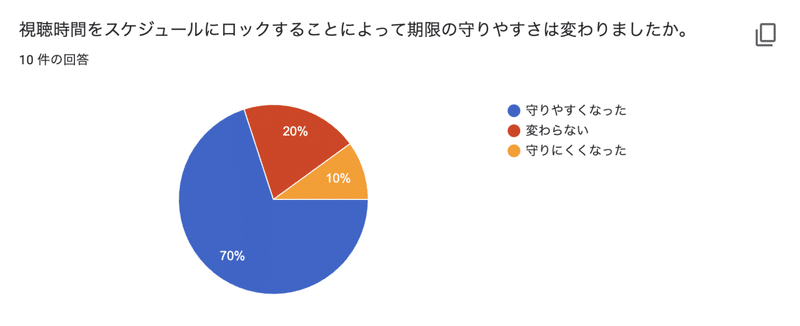

■検証3:リマインドなしで期限以内に視聴完了してもらうことは可能か

今回はあえて市川からメンバーへは期限のリマインドをせずに、各自「いつ受講するか」スケジュール設定してもらうことで、自己管理のお願いをすることにしました。

スケジュール設定のイメージです。

各自で「いつ見るか」を決めて、業務の都合上どうしてもその時間に見れなくなった場合は自分で再設定するように依頼しました。(隙間時間に少しずつ見たい場合は、時間設定せずにその日のタスクとして設定。どちらにせよ必ずスケジュールには入力!)

一度もリマインドしなかった結果、期限以内に視聴できなかったメンバーも数名発生してしまいましたが、多数が「視聴時間をスケジュールに入れておくことによって、期限を守りやすくなった(忘れなくなった)」と回答。

また、「他の人のスケジュールに入っているのを見て、自分も早く受けなければという気持ちになった」という感想もありました。

やはり自己管理だけにお任せして視聴期限を守ってもらうのは難しそうなので、定期的なリマインド+スケジュール設定のお願いをしておくと、リマインド回数を減らしつつ研修完了率も改善できそうです。

■検証結果まとめ

①おすすめ授業の設定で受講促進

②適切な受講期間と授業本数は1か月に1〜2本

③受講リマインド+スケジュールの自己管理で期限の順守

![]()

いかがでしたでしょうか。

私も今回初めて研修設定をしてみたのですが、「みんなちゃんと受けてくれるだろうか…?」とどきどきしながら管理画面とにらめっこしていました。必須研修であっても前向きに取り組んでもらえるようにするにはどうしたら良いか、人事の皆様も日々試行錯誤されていることと思います。

引き続き活用事例以外でも、受講者の皆様にSchooの授業を通してたのしく学び、新たな気づきを得ていただけるような、Tipsもご紹介していきます。

ご要望があれば、ぜひコメントお待ちしております!

![]()

▼『Schoo for Business』について

「今学びたい学習コンテンツに出会える」をコアバリューとし、社会人向け学習動画を約6,500本提供。ビジネスマナーやスキル、営業・プログラミング・デザインの実務スキルについてオンライン動画にて持続的な学習環境を提供することで導入企業は累計2,100社を突破。学習動画を元にした研修カリキュラムの提供やレポート提出、利用者の学習時間・学習傾向から興味のある分野を分析可能。オンライン集合学習機能も搭載。自発型学習による社員一人ひとりの潜在した可能性との出逢い、成長の機会の提供に役立てられている。オンライン学習サービス調査で4部門1位を獲得(http://corp.schoo.jp/2021/02/0218_press/)。

▼株式会社Schooについて

「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。大人たちがずっと学び続けるオンライン生放送学習コミュニティ『Schoo(スクー)』は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約7,300本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する『Schoo for Business』を提供し、学び続ける組織作りに貢献。登録会員数は約65万人、導入企業実績は2,100社を突破。2014年から約20の大学・教育機関のDX化を支援。2021年6月には高等教育機関DXプラットフォーム『Schoo Swing(β版)』を提供開始。奄美大島と包括協定を行うなど、地方エリアへの遠隔教育普及によって実現する「未来の暮らし」の確立も進めている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?