OCDを診る上で必要な知識①OCDの疫学、分類

上腕骨小頭の離断性骨軟骨炎(osteochondritis dissecans:OCD)は成長期野球選手にみられる肘外側障害であり、骨端線閉鎖前の離断性骨軟骨炎の初診時年齢は平均11.6歳、症状出現時の年齢は平均11.2歳であった。頻度は1.7%から1.9%の発症率と報告されている。内的要因と外的要因により発症するとされ、病期や病巣部位による分類がなされる。

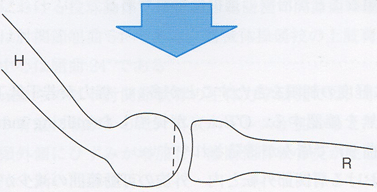

小頭OCDの外的要因として、投球動作中の肘外反時の腕橈jt圧迫ストレスで生じるとされるが、症例に聴衆すると加速期の肘外反ストレスで疼痛を生じるよりもむしろ、ボールリリースからフォロースルー期における肘伸展・前腕回内動作で引っかかり感や疼痛を訴えられる。この動作は腕橈jtの圧が高まる。とされることから、機能評価・アプローチの際に留意するポイントであるといえる。

リハビリテーションにおいて難渋するのは、肘jt機能の改善もさることながら、病気によって長期の投球禁止期間を強いられる成長期の子どもに対して、その期間をいかに過ごさせるかを慎重に検討しなければならないことである。また、選手のみならず、保護者や指導者からも「痛みがないのになぜ投げてはいけないのか」といった趣旨の質問を受ける。選手とじかに関わる時間の長い療法士の立場として、疾患の基礎知識やゴール設定が不明瞭にならないよう、医師と十分に協議しながら対応しなければならない。

病態

病因

病因として、骨壊死、微小外傷、遺伝的素因などがあげられている。小頭骨端核の骨壊死性病変であるPanner病は、離断性骨軟骨炎よりも年齢が若く、骨端核全体に変化が現れ、予後良好であり、離断性骨軟骨炎とは区別されている。上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の早期病変の病理組織では骨壊死がほとんどみられないことから、主因は骨壊死よりもむしろ微小外傷と推測されている。

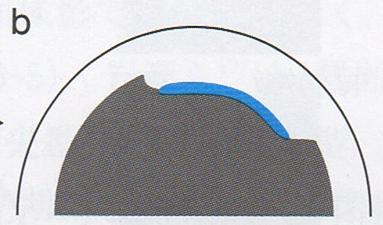

幼弱ブタの骨端の破断実験で損傷が生じやすい部位は骨軟骨移行部あるいは軟骨下骨であった。早期離断性骨軟骨炎の病理所見は軟骨最深部の分離が主体であった。これらの結果は、成長期の上腕骨小頭内で最初に損傷が生じるのは軟骨最深部あるいは骨軟骨移行部であることを示唆している。

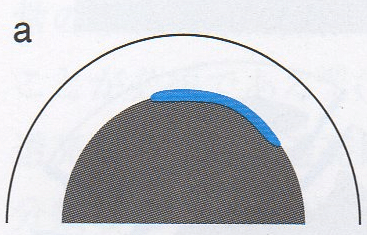

離断性骨軟骨炎の最も早期の画像変化は成長期骨端核の局所的扁平化である。

この変化は成長中の骨端核表層に閉鎖性損傷が生じ、同部の骨化が周辺に比べ停滞したために出現した変化であると考えられる。扁平部は周りからの新生骨によって被われる。

新生骨が癒合せずに不安定な骨軟骨片になり、離断性骨軟骨炎が発症するという仮説が提唱されている。

離断性骨軟骨炎の両側肘関節罹患例、多関節両側罹患例、家族内発生例の報告が散見されている。これらの症例には体質的要因があり、なんらかの外傷要因が加わることで発症したものと考えられる。

罹患部位

野球における投球動作では肘jt屈曲位で関節面に圧力が生じやすいため、離断性骨軟骨炎の病巣中心は肘jt屈曲54°である。器械体操競技の上肢荷重は肘jt伸展位であり、離断性骨軟骨炎の病巣中心は屈曲24°である。

Shenckらのヒト肘jt軟骨の生体力学研究では、小頭外側の軟骨は内側より軟らかく、橈骨頭中央より有意に軟らかかった。外反ストレスが加わると、小頭外側と橈骨頭の軟骨の硬さの差のために、小頭外側にひずみが増加し、離断性骨軟骨炎が生じやすくなると考えられる。

肉眼分類

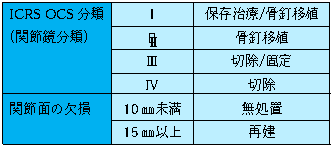

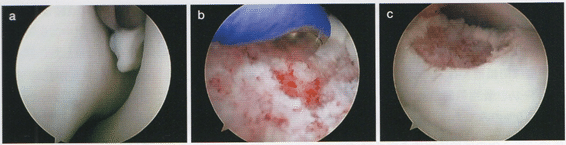

International Cartilage Repair Society(ICRS)が関節鏡所見をもとに、離断性骨軟骨炎を4つに分類した。

ICRS OCDⅠ:stable lesions with a continuous but softened area covered by intact cartilage

(正常軟骨に被われた柔らかい部分があるが、連続性で安定した病変)

ICRS OCDⅡ:lesions with partial discontinuity that are stable when probed

(部分的に不連続性があるが、プロービングでは安定した病変)

ICRS OCDⅢ:lesions with a complete discontinuity that are not yet dislocated(“dead in situ”)

(完全に不連続だが、まだ転位していない病変)

ICRS OCDⅣ:empty defects as well as defects with a dislocated fragment or a loose fragment within tha bed

(転位した骨軟骨片や遊離体がある骨軟骨欠損)

この分類は、OCDの病巣の不安定性の程度を示す分類であり、治療の選択に有用である。現在の発表や論文ではICRS OCD分類がよく用いられている。

戸祭らは術中所見で外側辺縁の関節軟骨が欠損しているが、残存しているかで治療成績が異なり、対処法を変える必要があることを提唱している。

診断

症状の評価

疼痛、ロッキング、可動域制限の有無、日常生活やスポーツでの支障の有無を聴取する。症状やスポーツの支障度を定量化することが有用である。DASHスポーツはスポーツ活動制限の半定量化であり有用である普段の投球を100%としてどの程度の投球ができるかを質問する。また、目標にしている試合や復帰への意志の強さを知ることが治療の選択に重要である。

診察

上腕骨小頭に圧痛を認め、肘jt可動域に軽度の制限をきたすことが多い。握力が若干低下する。肘jt外反ストレステストにて疼痛の有無を確認する。O’Brienが提唱したmilking maneuver(moving valgus stress test)では肘jt屈曲90°で痛みが誘発されやすい。

投球障害肘を有する選手では、投球側のcombined abduction test(CAT)、horizontal flexion test(HFT)が陽性となる。また、肩甲骨の位置以上や運動制限がみられる。股jt内旋可動域と体幹前屈(指床間距離)の減少、ハムストリングスや大腿四頭筋の柔軟性低下を認める。特にステップ脚の股jtの内旋可動域制限は投球障害の発症に関与している可能性があるので、投球障害肘の診察に必須の項目である。投球障害肘の治療には、これらの柔軟性の改善が不可欠である。

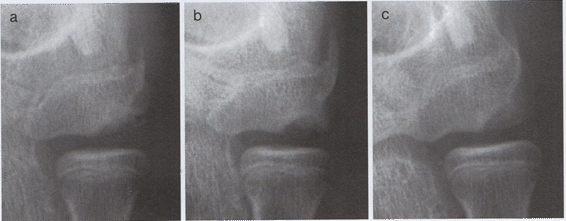

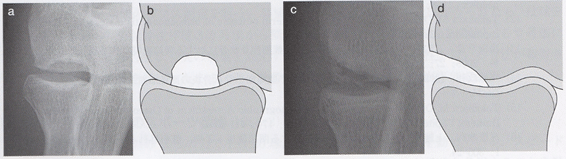

単純X線診断

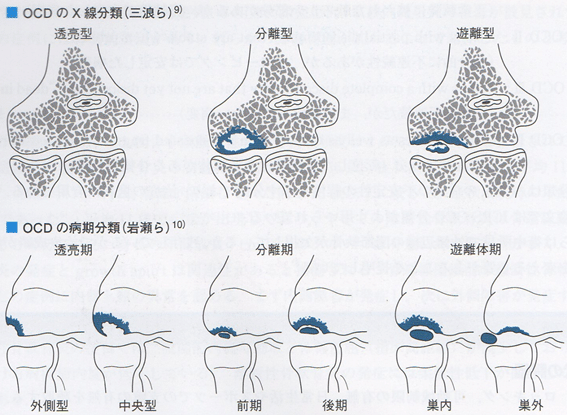

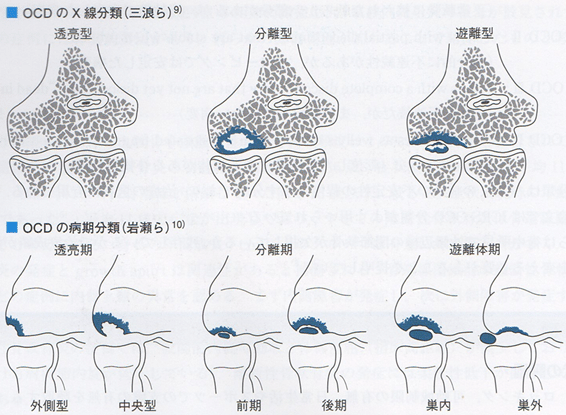

三浪らが単純X線像を透亮型、分離型および遊離型に分け、治療成績を報告した。

通常の単純X線正面・側面撮影では感度が低く、肘jt45°屈曲位正面像や30°外旋斜位像を用いることが必須である。

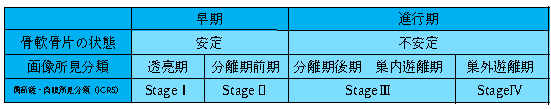

岩瀬らは、離断性骨軟骨炎の病期を透亮期、分離期、遊離体期とし、透亮期外側型、透亮期中央型、分離期前期型、分離期後期型、遊離体期巣内型、遊離体期巣外型と分類した。

透亮期は小頭骨端線が閉鎖する前である。透亮期外側型は最も早期病変であり、まだ外側上顆骨端核が出現する前に多い。吉津は、単純X線所見と手術所見より透亮型、初期分離型、晩期分離型、遊離型と4型に分類したが、遊離型と晩期分離型が混在する症例を混合型として追加した。予後との観点から、病変の大きさや骨棘形成の評価は重要である。また、外側型は中央型よりも手術成績が劣る傾向にある。

離断性骨軟骨炎は骨端線閉鎖前の小頭外側から始まり、小頭外側から修復される傾向にある。

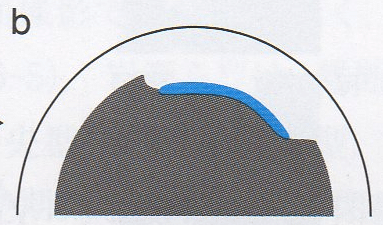

透亮期における扁平部は新生骨によって修復されるが、この間に投球による繰り返す外力が加わると不安定な骨軟骨片が形成される。

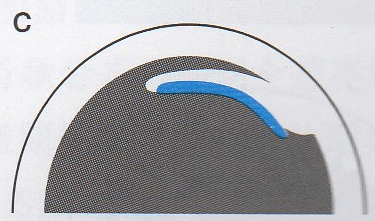

これが透亮型から分離型への変化である。透亮型、分離型、遊離型の順で年齢が高くなる傾向があり、病態はこの順で進行していくものと考えてよい。

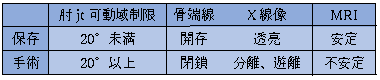

単純X線では異常なしか透亮型であっても、実際には軟骨片が遊離し、手術を要することがある。すなわち、早期であってもすでに非常に不安定になっていることがあるので、病期以上に安定か不安定化の評価が重要である。高原らは、106例の後ろ向き調査から、安定型の条件として、骨端線閉鎖前、透亮型、肘jt可動域制限20°未満の3つをあげ、3条件を満たさない場合は不安定型とした。病期とともに病変部の損傷程度(安定/不安定)を評価し、治療を選択すべきである。

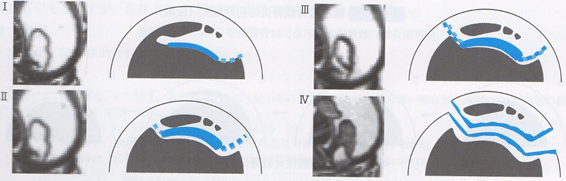

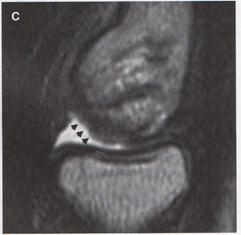

MRI

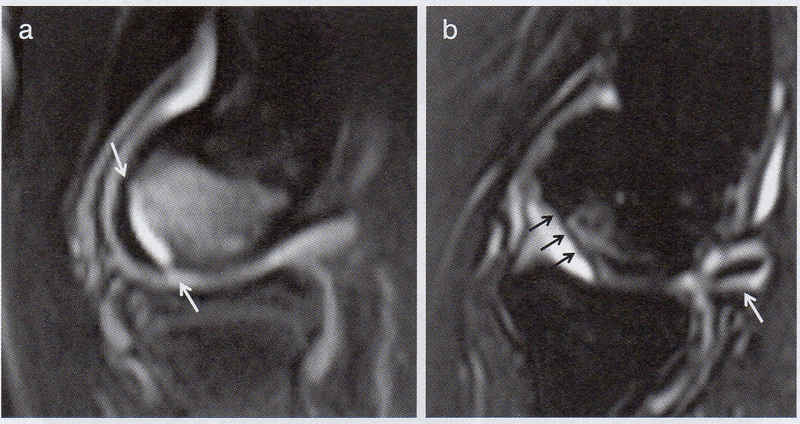

離断性骨軟骨炎のT1強調画像では小頭の遠位に低信号域がみられる。矢状断の脂肪抑制T2強調画像が不安定性の評価に最も有用であり、不安定性を示すT2所見は、関節軟骨を貫通する高信号(high-signal line through the articular cartilage)。骨軟骨片と母床との間の高信号の介在(high-signal-intensity interface)、ならびに関節面局所的欠損(articular defect)である。

これらの高信号は関節液の介入を反映している。

MRIは病変部の剥離の鑑別に有用であり、治療方針の決定に有用である。MRIは単純X線ではわからない軟骨病変も描出する。MRIは病変の不安定性の有無を明らかにする点で、現在最も優れた検査である。

ほとんどの離断性骨軟骨炎は、MRIの不安定所見を有するが、稀に不安定性所見のない例がある。高原らは、既往症のない少年野球選手の44人にMRIを行い、3例にT1強調像にて明瞭な低信号を認めたが、T2では不安定症を示す所見を認めなかった。このMRIでの安定型病変は投球禁止によって治療した。

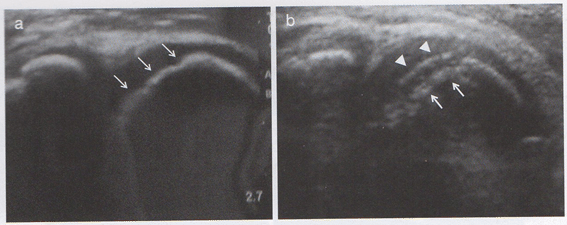

超音波

超音波検査の利点として、軟骨下骨と関節軟骨の両者を同時に観察できること、単純X線像よりも詳細な断層画像が得らえること、骨性のみならず軟骨性の遊離体も検出可能であること、および肘jt屈伸運動中の観察が可能なことなどがある。超音波検査は離断性骨軟骨炎の有用な補助診断である。携帯用超音波診断機器を用いた野外検診にてその有用性が発揮されている。

透亮型では軟骨下骨の扁平化とその上層の軟骨の肥厚がみられる。分離型では骨片と母床との間に間隙があり、骨が二重に描出される。その間隙が大きく、骨片が浮き上がっているようにみえる例が多い。軟骨下骨と軟骨層の局所的陥凹は、骨軟骨欠損を示している。

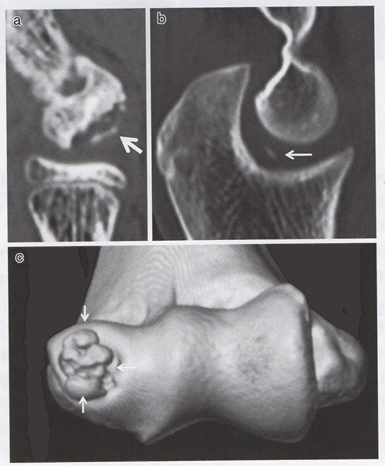

CT

CTは骨片の性状や遊離体の存在部位、ならびに母床の骨硬化の有無を確認するのに有用である。

関節内に嵌頓している遊離体を検出することがあるので、有用である。3次元再構成によって立体的に観察でき、手術の計画に役立つ。しかし、軟骨成分の多い遊離体は検出できないので注意を要する。

手術例における術前診断の一致率

X線診断と術中直視下所見が必ずしも一致しない。透亮型は必ずしも安定病変とは言えない。単純X線で骨端線閉鎖前の透亮型であっても病巣が極めて不安定になっている例がある。単純X線像では過小評価になる傾向がある。単純X線評価には限界があることを念頭においておかなければならない。

治療方針の決定と治療成績の予後を予測するには、関節鏡は不可欠な検査である。関節面に埋没した遊離体は関節鏡のみでは見逃されるので、術前のCTとMRIは必須である。

治療

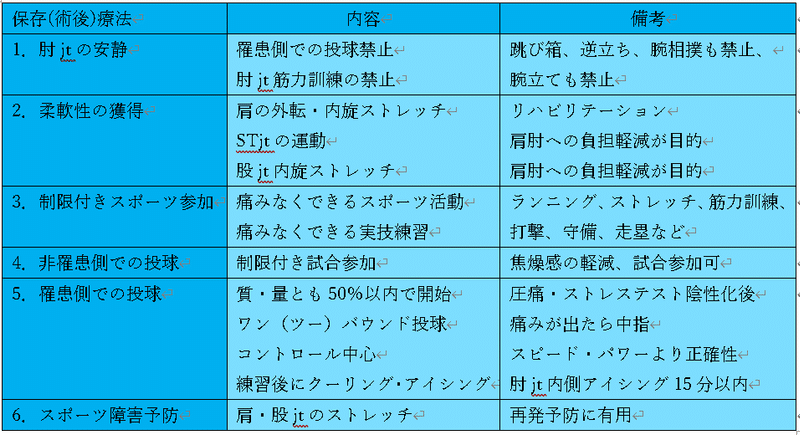

罹患側での投球を禁止する。同時に、腕立て伏せ、跳び箱、逆立ち、および腕相撲など肘jtに圧迫や剪断力のかかることを禁止する。

投球側の肩の外転制限、内旋制限、STjtの運動制限、および反対側股jtの内旋制限は、投球時の肘jt外反ストレスを増加させる要因となるので、これらの柔軟性の改善のためのリハビリテーションが必要である。肩甲骨周囲筋の柔軟性向上と筋力強化はスポーツ復帰後も継続的に行う必要がある。

患部の自発痛や運動痛が消失したなら、痛みなくできるスポーツ活動に参加する。ランニング、ストレッチ、筋力訓練の他に、野球選手では打撃や守備の練習参加を始める。患部に痛みが出現しない範囲で行うことが条件である。素振りや打撃練習で患部に痛みを感じるようなことがある場合には即座に中止する。罹患側で投球しない条件での守備練習を許可する。

長期の投球禁止が予想される少年には、できるだけ非利き手側での投球を勧める。非利き手側での投球には初めは抵抗が、小学生では上達が早く、数か月後に外野手や1塁手として試合に出られるようになる。試合に出られるようになると、罹患側で早く投げたいという焦燥感は少なくなる。

保存療法

罹患側での投球を禁止する。同時に、腕立て伏せ、跳び箱、逆立ち、および腕相撲など肘jtに圧迫や剪断力のかかることを禁止する。

投球側の肩の外転制限、内旋制限、STjtの運動制限、および反対側股jtの内旋制限は、投球時の肘jt外反ストレスを増加させる要因となるので、これらの柔軟性の改善のためのリハビリテーションが必要である。肩甲骨周囲筋の柔軟性向上と筋力強化はスポーツ復帰後も継続的に行う必要がある。

患部の自発痛や運動痛が消失したなら、痛みなくできるスポーツ活動に参加する。ランニング、ストレッチ、筋力訓練の他に、野球選手では打撃や守備の練習参加を始める。患部に痛みが出現しない範囲で行うことが条件である。素振りや打撃練習で患部に痛みを感じるようなことがある場合には即座に中止する。罹患側で投球しない条件での守備練習を許可する。

長期の投球禁止が予想される少年には、できるだけ非利き手側での投球を勧める。非利き手側での投球には初めは抵抗が、小学生では上達が早く、数か月後に外野手や1塁手として試合に出られるようになる。試合に出られるようになると、罹患側で早く投げたいという焦燥感は少なくなる。

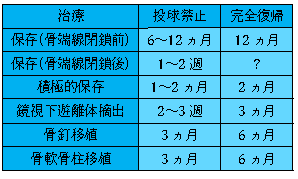

投球制限期間について

離断性骨軟骨炎では通常6~12ヵ月の投球禁止が必要である。X線上で病変の半分以上の修復を認めてから罹患側での投球を許可する。近年、GHjtとSTjtの柔軟性を獲得して早期(約数か月後)に投球に開始するという積極的保存療法が報告された。柔軟性を獲得することによって、肩・肘に負担がかからないように投球することができ、離断性骨軟骨炎の修復を損ねることがなく、好結果が得られるということである。柔軟性向上によって投球禁止期間を短縮できる可動性がある。

骨端線閉鎖後の離断性骨軟骨炎では病巣の修復はあまり期待できないので、目標としていた試合や大会が間近であれば疼痛管理をして投球を許可することがある。

自然修復について

病変部に骨形成がみられるが、母床と連続して骨が形成される場合と母床と少し離れて小骨片が形成される場合がある。小骨片と母床とは通常は数ヵ月で癒合するが、6ヵ月以上しても癒合してない場合もある。修復は小頭の外側から始まり、内側の修復は遅れる。外側の小骨片は癒合しやすいが、内側の小骨片は癒合しないことが少なくない。保存療法にて完全修復が得られるまでには1年から2年を要する。投球を続行すると、自然修復を損ね、病状がより進行し、成績は不良になる。

保存療法の成績

骨端線閉鎖前では投球禁止にて約90%に病巣の縮小がみられ、約70%に完全収縮が認められた。一方、骨端線閉鎖後では病巣の縮小がみられたのは約36%であり、完全治癒に至ったのはわずかに9%のみであった。透亮型では完全修復が得られる率が高かったが、分離型では部分的な収縮のみで完全修復は困難であった。

保存療法の好結果の多くは検診例から得られたものであった。自ら外来を受診した症例に保存療法を行って、X線の完全治癒を得ることは極めて困難であった。

手術療法の選択

ICRS分類は、離断性骨軟骨炎の病巣の不安定性の程度を示す分類であり、治療の選択に有用である。高原らは、ICRS OCDⅠには保存治療か骨釘移植、骨端線閉鎖前のⅡには骨釘移植、Ⅲには病変の切除や固定、Ⅳには骨軟骨片や遊離体の摘出を選択している。病変切除後の骨軟骨欠損が大きく、15㎜以上の場合には長期成績が劣るので、骨軟骨柱移植による関節面の再建を勧めている。10~15㎜の病変には症例毎に年齢、罹患部位、ポジション、希望などによって関節面再建を決定している。しかし、高校生などで早期復帰を望む場合には復帰までに期間を要する再建術は選択しないことが多い、

関節鏡

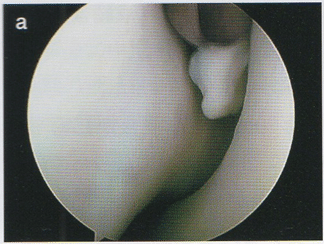

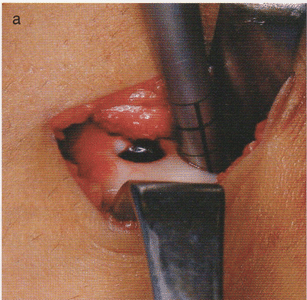

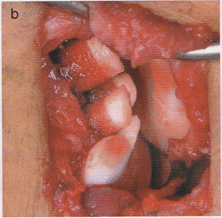

高原らは仰臥位にて肘を挙上し関節鏡を行っている。前腕を台に乗せ、上肢を保持する。肘関節鏡は腹臥位が一般的だが、仰臥位は体位がとりやすく、骨軟骨移植など他の手術に移行しやすい。関節内にエピネフリン入り1%リドカインを10~20mL注入し、駆血帯を使用しない。23ゲージ針を用いて皮膚から関節内まで一刀のもとに切開する。近位外側や近位内側ポータブルでは前腕皮神経を損傷しないようにメスは皮膚のみの切開にとどめる。小鉗子を用いて皮下を鈍的には剥離し、筋膜から関節包を貫き、ポータルを拡大する。4㎜径30°斜視鏡にて観察を行い、遊離体を摘出する。ワーキングスペースを保つために、潅流ポンプを用いるか、関節鏡を入れているポータルより同時に鈍棒を刺入し関節をつり上げるとよい。

遊離体は腕尺jt外側に嵌頓していることが多いので注意を要する。

時には腕尺jt内側に嵌頓していることもある。また、遊離体が関節軟骨内を埋没していることが稀にある。これらの遊離体は強い痛みやロッキングを誘発しやすい。これらの遊離体は一見すると見逃がしやすいので、術前のCTやMRIにて確認しておくことが重要である。

術前の画像診断でみえている遊離体は全て確認し、取り残しの無いように切除する。大きな遊離は捻るようにポータルから引っ張り出す。一塊として切除が困難な場合には2つに分けるが、削り取る。遊離体を取り損ない、見失うことがある。関節内で見つけられない時にはポータルの途中にあることがある。同様に皮下に遊離体の小片が残ることがあるので注意する。

小頭の不安定な骨軟骨片の切除の際には、探索子には骨軟骨片を持ち上げ、遊離体に近づけてから鉗子で把持して切除する。病巣片縁の不安定病変や母床の線維組織をシェーバーにて搔爬する。母床の骨が露出し、わずかに出血がみられる程度まで搔爬する。関節面の欠損が小さい時には、鏡視下遊離体摘出のみで手術を終える。

関節鏡視下手術(遊離体切除術や病巣搔爬)では3週後から罹患部のスポーツ活動(投球)を開始し、3ヵ月後に完全復帰する。

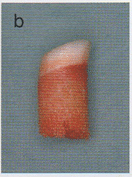

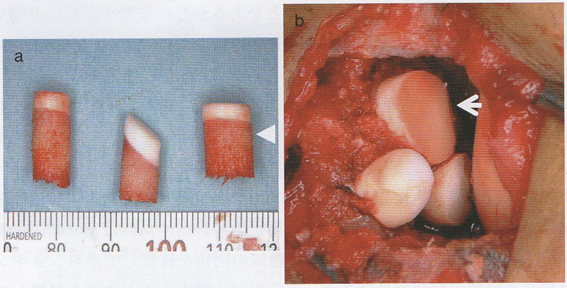

骨釘移植

肘頭より2~4㎜径、約2㎝長の骨釘を採取する。骨端線開存例では骨釘やドリルが骨端線に及ばないように長さの調整が必要である。骨釘の刺入を容易にするために骨釘尖端を細くする。ドリル径は骨釘中心文と同じ径のものを選択し、骨釘が途中で止まらないようにする。関節軟骨面より1㎜深く打ち込むためにドリルの平らな面を打ち込み、器として用いる。骨軟骨片を強固に固定するために、骨釘を2本以上移植する。

骨釘移植後3週間ギプス固定を行う。骨軟骨片の癒合が得られてから投球を許可する。癒合には約6ヵ月を要する。病変の外側部は早期に癒合するが、内側部には癒合に時間を要する。内側部が癒合しないこともあり、痛みが残存する場合には部分切除を追加する。

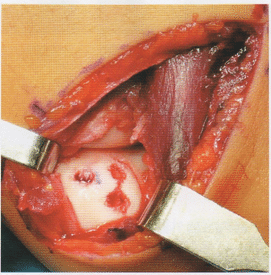

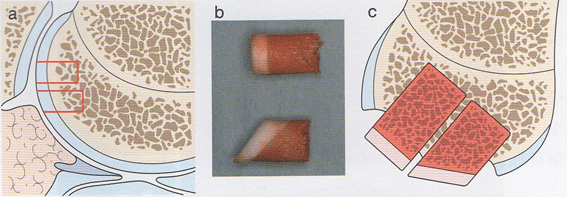

骨軟骨柱移植

大腿骨外顆より骨軟骨柱を採取し、小頭関節面を再建する。本来の小頭関節面よりも約1㎜沈下させて、関節面を再建する。2~3本の骨軟骨柱を移植し、関節欠損のすべてではなく、約50~70%を再建するだけで十分である。高原らは6~8㎜径の骨軟骨柱を1~3本移植している。

術後2週間のギプス固定を行う。移植片の癒合と小頭の骨再構成が得られたら、投球を開始する。小頭への骨軟骨柱移植3ヵ月後から罹患部のスポーツ活動(投球)を開始し、6ヵ月後に完全復帰とする。離断性骨軟骨炎の病巣を固定する骨釘の代わりに骨軟骨柱を用いる方法が報告されている。小頭の形態を保持したまま、硝子軟骨による関節軟骨面の再建が可能である。

保存・手術療法後のスポーツ復帰

X線では完全治癒と評価した症例でも、投球開始後に疼痛を認める症例がある。治療していない部分があるからであり、CTなどで確認し、その部分を手術的に摘出すると投球時痛は寛解する。

肩や股jtの柔軟性獲得のためのリハビリテーションは投球再開後も継続して行う。

進行期の病態と治療法

診断

病巣部位診断

病巣の部位は上腕骨小頭OCD治療の予後を考える上で特に重要である。肘jtX線45°屈曲位正面像:tangential viewにより上腕骨小頭中央部に限局した「中央型」と小頭外側壁が破壊された「外側型」に分類する。

病期診断

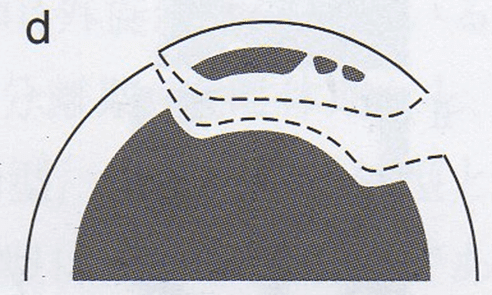

術前にはX線検査、CT検査、MRI検査を行った総合判断として島田の分類に従い、「分離期」を軟骨面の連続性があり病巣が安定している「分離期前期」と、軟骨面に亀裂を有し、連続性を失っている「分離期後期」に、「遊離期」を病巣部が遊離していながらそこにとどまっている「巣内遊離期」と、転移してしまっている「巣外遊離期」に分けて治療方針を決定している。国際的には関節鏡および直視下の病巣観察所見から分類するInternational Cartilage Research Society(ICRS)分類が用いられている。この分類ではstageⅠは特に所見のないもの、stageⅡは軟骨に亀裂はあるが病巣は安定しているもの、stageⅢは骨片が部分的にはがれて不安定となっているもの、stageⅣは骨片が完全に遊離しているものとされている。これを島田の分類にあわせるとICRS stageⅠは「透亮期」から「分類期前期」に、ICRS stageⅡは「分離期前期」に、ICRS stageⅢは「分離期後期」から「巣内遊離期」に、ICRS stageⅣは「巣外遊離期」に相当するものと考えられる。

しかしICRS分類は手術を行うことで診断できる分類で、術前の病期診断としてはふさわしくなく、保存治療を選択した場合、厳密な病期診断がなされないことになる。ここでの病期診断は島田の分類に統一して記述する。

術前に手術治療方法を含め治療方針を決定する最も重要な因子として病巣部骨軟骨片が安定しているか否かということである。病期で言えば分離期前期と分離期後期を、ICRS stageⅡとstageⅢを正確に分類することであるが、軟骨表面だけではなく境界部までの安定性の評価となると現段階ではMRI検査に依存することになる。

しかし、小児の場合MRI検査でも撮影条件によって母床-骨軟骨片境界部の写り方が異なるため、骨軟骨片の安定性までを厳密に評価することは困難な場合がある。今のところ成人ではT2強調脂肪抑制画像において上腕骨小頭内に関節内から連続した。あるいは連続していなくても線上高信号域(high intensity area)を認めた場合、骨軟骨片が上腕骨小頭から剥離した所見と考えられ、分離期後期以降と診断できる。しかし、この所見がなくても不安定性を有していた症例もあり、線上高信号域がないからといって骨軟骨片が安定であるとは必ずしも言えない。また、骨端線が残存している若年齢では骨軟骨片が不安定であってもMRI所見に乏しいという報告もあり、病巣の安定性とMRI所見の関係については今後のさらなる検討が待たれるところである。

治療

適応

分離期後期・遊離期である進行期では保存治療での治癒はほとんど期待できないため、病巣が小さければ関節鏡視下に骨軟骨片摘出術を行い、広範囲に病巣が及ぶ外側型や病巣の大きな(めやすとして直径10㎜以上)中央型であれば骨軟骨柱移植術(mosaic plasty)をすすめている。その目的は関節面を形成することで変形性関節症を予防し、投球のストレスに耐える肘を再獲得することにある。進行期に対する手術方法として、以前は骨釘固定術かあるいは骨軟骨柱移植術がで選択していたが、術前に分離骨軟骨片の性状や形を正確に判断することが困難で、骨釘固定術後に癒合不全が残る症例があること、また骨軟骨柱移植手術手技の確立と移植した骨軟骨柱に揺棒が得られやすい経験から現在では骨軟骨柱移植術を選択することが多くなっている。術前に分離期前期と診断した症例でも、術中不安定性が認められた場合骨軟骨柱移植術を選択している。また近年、肋骨肋軟骨移植術の報告も散見されるが、ここでは骨軟骨柱移植術について記載する。

術式―骨軟骨柱移植術(mosaic plasty)

手術体位

手術は仰臥位で行い、手術後の杖歩行を考え、骨軟骨柱は同側の膝jtより採取している。X線透視は基本的に用いていない。

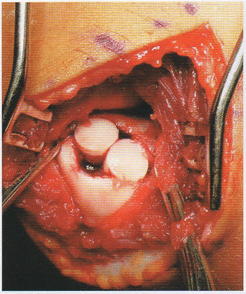

関節鏡検査

肘内側穿刺により前方関節腔から上腕骨小頭の病巣部を観察し、病期診断を行うとともに遊離体の存在を確認する。必要に応じて外側からプロービングを行う。また、前腕回内外で橈骨頭の前方・側方への病的移動がないかも観察する。

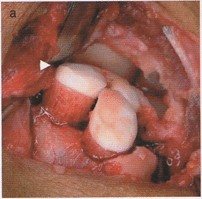

皮膚切開

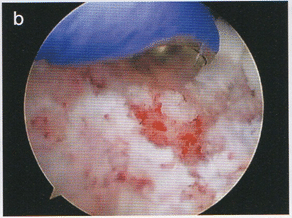

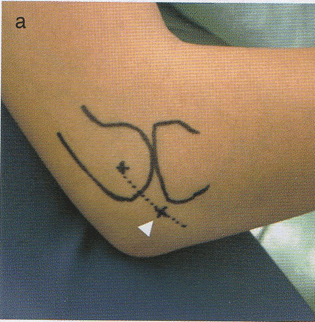

外側上顆やや後方より腕橈jtに向かって約3.5~4.0㎝の皮切を加える。

適切な部位に切開を行うことでより低侵襲の手術が可能になる。Kocherの外側アプローチでは尺側手根伸筋と肘筋の境界から侵入していくが、少し後方から侵入した方が中央部の骨軟骨柱を挿入しやすくなるため、肘筋の筋膜を一部切開して関節包に達している。

関節包は、外側上顆から肘筋の走行に切開をすすめ、橈骨頭関節面から平行にL字状に展開する。この展開により輪状靱帯を損傷することなく、また上腕骨小頭の十分な視野が得られる。

外側壁に大きい欠損がある症例でも伸筋回外筋群の外側上付着部を前方へ部分的に切離し、肘jtを屈曲することで病巣前方部分の観察が容易になる。

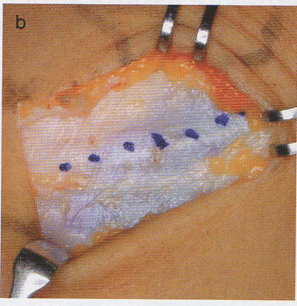

骨軟骨柱移植を選択した場合は骨軟骨片を摘出し、母床から出血がみられるまで瘢痕組織や硬化骨を除去する。

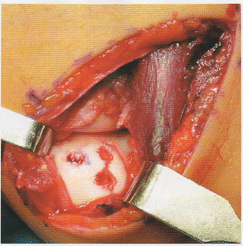

骨軟骨柱の採取

膝蓋骨外側縁に約4㎝の皮切を加え、軟骨欠損部の大きさに応じて直径4.5~8.5㎜、長さ13~18㎜の骨軟骨柱を同側の膝jt外顆より1~4本採取する。松浦らはAcuflexモザイクプラスティーシステム(Smith&Nephew社製)を用いている。

骨軟骨柱採骨を中枢から行うと成長軟骨を損傷させてしまう危険がある。一番太く長い骨軟骨柱の採骨はやや末梢から行うようにする。

斜めに採骨する場合、

柔らかい軟骨から硬い骨に刃が入る際、刃の刺入角度が変わってしまい、骨軟骨柱が曲がったり、

軟骨部分の剥脱が起こることがある。

採取には十分注意を要する。

膝jt採骨部分には何も充填せず、ドレーンも留置しないで閉創している。術後10日を過ぎて術後関節内血腫が多く、屈曲可動域が90°未満の場合は関節穿刺を行っている。

骨軟骨柱移植術のコツ

手術成否のポイントは肘jtの側方への安定性に関与する外側壁の再建にある。松浦らは可能な限り大きい骨軟骨柱(直径6.5~8.5㎜)を1~2本外側に、またできるだけ上腕骨軸に平行になるよう挿入設置する。骨軟骨柱の固定性を得るために骨部分が母床ないに十分埋まるようにする。外側壁を含んだ広範囲欠損の場合、45°前方部より後方に病巣が及んでいることが多く、挿入時骨軟骨柱が相互に干渉しやすい。干渉しない。させない工夫は、骨軟骨柱を関節面が斜めになるように採取し、これを外側壁後方部分に利用することによって上腕骨小頭に2本平行に移植することである。

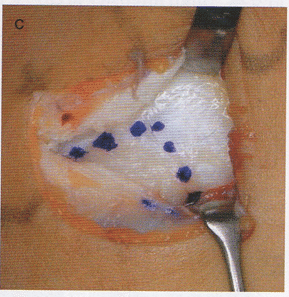

移植終了後、メスで軟骨面を削り形成することで肘と膝の曲率半径の違いに対応する。

中央型でも可能な限り大きい径の骨軟骨柱1~2本で軟骨面を再建するようにしている。

骨軟骨柱の挿入のコツ

骨軟骨柱は挿入し過ぎても引っぱり出すことができないため、至適挿入位置のやや手前でガイドを外して周囲の関節面や母床骨との位置関係を確認しながら慎重に挿入していく。

また、外側壁再建に使用した骨軟骨柱の固定性を考え、骨部分には直径8.5㎜を用いた場合でも少なくとも10㎜以上は骨内に入るように工夫したい。基本的には使用する骨軟骨柱の直径の1.5倍の深さが骨内に挿入されることが理想と考えている。

複数の骨軟骨柱を移植する場合でも骨軟骨柱同士を重ね合わせることはせず、接触させて移植している。しかし、病巣部の範囲が縦径25㎜を超えるような大きな欠損に対しては採取できる骨軟骨柱に限界があるため2~3㎜の間隔を作って再建している。

後療法

病巣部位によって肘のリハビリプログラムを変えている。

術後、手術侵襲による軟部組織の修復と除痛のため上腕以下ギプス固定を10日間行い、外側型ではさらにあと1週間ほどのギプスシャーレ固定を追加して行っている。固定除去後に自動可動域訓練から徐々に開始し、他動可動域訓練は固定除去後1週より開始する。術後中央型2.5週、外側型3.5週で肘痛と腫脹の消失を確認してからトレーニングを開始する。投球再開する時期にあわせて肩甲帯・体幹の機能改善も行っていく。

術後後療法で再獲得できる肘jt可動域は術前の可動域までとし、手術による可動域の回復はほとんどないか、得られたとしてもわずかであることをあらかじめ患者・家族に説明しておく。術前に遊離した骨軟骨片がロッキングしていたり、肘jt炎による可動域制限が強い症例では、麻酔下およびロッキング解除後の可動域を確認しておくことが特に重要である。中央型で4ヵ月後、外側型で6ヵ月後に行うMRI検査で水腫の貯留や移植骨軟骨柱に異常がなければ投球動作を許可する。

投球再開後も定期的に肩や肘、体幹、下肢の状態をチェックし、機能低下が生じないよう慎重に投球レベルを上げ、約2ヵ月かけて段階的に全力投球へすすめていく。

膝から骨軟骨柱を採取しても術後3日目に片松葉かでの退院が可能である。荷重制限は特に行っておらず、松葉杖は1週間後には除去可能となる。術後水腫貯留があれば適宜関節穿刺を行い、術後2ヵ月で膝周囲筋力、特に大腿四頭筋筋力と膝可動域の回復を確認してからジョギングを許可している。当院では現在まで膝の問題で最終スポーツ復帰に支障をきたした例を経験していない。

成績と限界

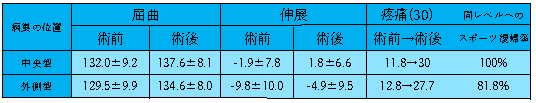

2003年以後、骨軟骨柱移植術を行った91例のうち分離期後期以後の進行期で、1年以上経過観察可能であった65例を対象として成績を検討した。男性64例、女性1例、スポーツ種目は野球63例、体操1例、テニス1例であった。手術時年齢は平均13.4歳(12~16歳)、病期分類では分離期後期が21例、巣内遊離期が23例、巣外遊離期が21例であった。病巣の部位別にみると、保存治療中に外側型から中央型に変化した4例を含め中央型が32例、外側型は33例で経過観察期間は平均2年7ヵ月(12ヵ月~5年1ヵ月)であった。治療成績を疼痛(30点満点)・可動域の臨床症状と、スポーツへの復帰状況で評価した。統計学的検討にはpaired t test、one-way ANOVAを用いた。

中央型は32例全例で術前の疼痛11.8点から術後30点に改善した。可動域は術前から術後で屈曲・伸展ともに5°程度の改善がみられた。復帰状況は全例で完全なもとの投球(スポーツ)レベルに復帰できており、完全復帰率は100%であった。外側型33例は術前の疼痛12.8点が術後27.7点に改善した。可動域は中央型と同程度で有意に改善した。復帰状況は外側型ではレベルダウン4例、復帰に至らず2例と完全な元のレベルへの復帰は27例(81.8%)にとどまった。

成績不良の原因について調査すると外側型6例中5例に術前に橈骨頭の中枢移動や側方亜脱臼を認めていた。しかし術前に亜脱臼が存在していれば成績不良につながるかどうかを検討すると、健側に同程度の亜脱臼が存在する先天的亜脱臼や、患側の前方亜脱臼のみであれば骨軟骨柱移植術で問題がなかった。

橈骨頭の亜脱臼がなく成績不良となった1例は外側壁再建に使用した骨軟骨柱が短く、固定性を重視した押し込んだ位置に設置してしまった例で術後に関節症変化が進行した。

骨軟骨柱をいったん挿入してしまうと引っぱり出すことができないことがこの術式の欠点と言える。外側壁に使用する骨軟骨柱は可能な限り太く、やや長めに採取して骨内に挿入する骨部分に十分な長さが得られるようにすること、また至適位置前にガイドを外して周囲関節面や母床骨との位置関係を確認しながら、絶対に押し込み過ぎないように慎重に挿入することが重要であると考えられた。

むすび

上腕骨小頭OCDの治療には正確な部位診断と病期診断が必要である。分離期後期および遊離期の進行期で病巣の大きな中央型と、橈骨頭亜脱臼を認めない外側型では外側壁再建の工夫などを加えた骨軟骨柱移植術(mosaic plasty)で良好な治療成績が期待できる。一方、手術時すでに橈骨頭に側方亜脱臼を認める外側型症例では術後成績不良例が存在し、手術適応は慎重になされるべきであると考える。しかし、他に有効な手術方法が存在しない現在、骨軟骨柱移植を行っても完全復帰に至らない可能性を理解していただいたうえで手術になることもある。

引用・参考文献

菅谷啓之編):肩と肘のスポーツ障害診断と治療のテクニック、中外医学社、2012

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?