股関節OAを診る上で必要な知識③筋

寛骨における筋の付着部

大腿骨における筋の付着部

股関節の運動に関与する筋

股関節周囲筋の作用と寄与率

筋の作用は、筋が有するモーメントアームによって決まり、筋が発揮する張力は、生理的断面積が大きいほど大きくなる。そして、筋収縮により発揮される筋力(関節トルク)は、緊張力とモーメントアーム長との積になる。したがって、筋の機能を考える場合、生理学的断面積とモーメントアーム長の情報が重要となる。しかし、実際の関節運動時には、筋張力は生理的断面積だけにより決まるわけではなく、神経的活動の増減により筋張力は変動する。そこで仮に各筋が最大に収縮したとして、屈曲や外転など各運動方向における筋力の内訳として協同筋群の中の各筋が、どの程度の割合で寄与するか(股jt周囲筋のトルク発揮寄与率)を計算したものが下の円グラフである。

腸腰筋

腸骨筋と大腰筋は合わせて腸腰筋と呼ばれ、最も強力な股関節の屈筋であり、前額面や水平面での作用はわずかしかない。

ただし、腸骨筋と大腰筋とに分けると、いずれも股jt屈曲の作用が主であることに変わりはないが、股jt中心に対する各筋の位置はわずかに異なるため、前額面や水平面での作用がわずかに異なる。

腸骨筋は、腸骨内面の腸骨窩および下前腸骨棘とその下方から起始し、鼠経靱帯かの筋裂孔を経て小転子に付着する。

前額面での作用について、腸骨筋はわずかに外転、大腰筋は内転のモーメントアームを有する。水平面での作用に関しては、腸骨筋はわずかに内旋、大腰筋はわずかに外旋のモーメントアームを有する。ただし、大腰筋の股jt内転作用におけるモーメントアーム長はかなり短い。

大腰筋は、浅頭がTh12~L5の椎体と椎間板から、深頭がすべての腰椎の肋骨突起から起始し、鼠経靱帯の下の筋裂孔を経て小転子に付着する。大腰筋は腰椎に起始をもつため、腰椎における作用も有する。

腰椎における作用の中では、前額面における作用(同側側屈)が最も大きい。大腰筋は、遠位ほど腰椎から離れて外側に走行するため、腰椎の中でも下位ほど側屈のモーメントアームが大きくなる。実際に、立位で対側の手に重りをもった姿勢を保持しているときなど、腰椎の同側側屈の筋力を発揮する場面では、腸骨筋にはほとんど活動を認めず、大腰筋のみに活動がみられる。水平面では、わずかに対側回旋の作用を有し、水平面でも腰椎の下位ほど回旋のモーメント(筋力)は大きくなる。矢状面では、腰椎の上位と下位とで作用が異なる。それは、筋は直線的に走行するのに対して腰椎が前弯しているためであり、腰椎の上位では関節の回転中心よりも筋が後方に位置するため伸展作用、腰椎の下位では回転中心よりも筋が前方にあるため屈曲作用を有する。ただし、矢状面での作用も、対側回旋作用と同様に同側屈に比べると小さい。

腸腰筋は屈曲に伴い屈曲作用が増強し、最終域において股関節をさらに屈曲させることができる唯一の筋である。また、股関節伸展位では、腸骨大腿靱帯および恥骨大腿靱帯と共に、骨頭の前方不安定性を制動し支持する役割である。

腸骨大腿靱帯および恥骨大腿靱帯の詳細は、股関節OAを診る上で必要な知識④靱帯ご参照ください。

大腿直筋

大腿直筋は主要な股jt屈筋であり、股jt中心のやや外側を走行するため、股jt外転作用もわずかに有する。また、大腿直筋には膝jt伸展作用があるため、スクワット動作で特に足圧中心を後方に位置させた際に強い活動を認める。

AIISから起始する腱(direct head)および寛骨臼の上縁から起始する腱(reklect head)が合し共同腱(大腿四頭筋腱)へ移行後、膝蓋骨を介して脛骨粗面に付着する。

殿筋群(大殿筋、中殿筋、小殿筋、大腿筋膜張筋)

大殿筋は股jtの主に伸展・外旋に働くが、上方線維は外転に作用し、下方線維は内転に作用する。比較的に大きな生理学的断面積とモーメント長を有することから、最も強力な股jt伸展筋・外旋筋である。前額面での作用については、大殿筋全体としてみると、わずかに股jt内転のモーメントアームを有するとされるが、大殿筋を上部線維と下部線維とに分けると、主に上部線維は外転、下部線維は内転のモーメントアームを有する。ただし、下部線維であっても、内転運動よりも外転運動時に強く活動することが知られている。その他の中殿筋、小殿筋、大腿筋膜張筋は主に外転に働くが、回旋作用は回旋軸の前方にある筋線維が内旋作用を、回旋軸の後方にある筋線維が外旋作用を有する。

大殿筋は下殿神経支配、その他の筋は上殿神経支配である。大殿筋は階段を上がる動作など股jt屈曲位でハムストリングによって作用が減少する際に、大腿を伸展する筋として重要である。各種トレーニングや歩行・階段昇降時などの大殿筋の筋活動をみると、上部と下部とでは、やや異なる活動パターンを示す。大殿筋全体としては、前方への昇段動作や片脚スクワット、四つ這い位での上下肢挙上、クラム(側臥位での股jt・膝jt屈曲位で両足部は接したまま膝を開く動作)、前方ランジ動作などで比較的に強い活動がみられるが、クラムや側臥位での股jt外転動作時などには、大殿筋の上部線維は下部線維よりもより大きな活動を示す。また、歩行や段差昇降時の筋活動も、大殿筋の上部線維は中殿筋と類似した筋活動パターンを呈するのに対して、下部線維は例えば大内転筋と近いパターンを呈する。すなわち、大殿筋の上部線維は股jt外転筋および股jt伸展・外旋筋として、下部線維は主に股jt伸展筋としての役割を実際の運動時には担っているといえる。

さらに、大殿筋は仙腸jtの安定化にも重要な役割をもつ。大殿筋は、後殿筋線より後方の腸骨粗面から下部仙骨後面と尾骨外側面に沿って仙結節ligの外面まで、近位から遠位に広い起始をもつが、その約7割が仙腸jtをまたいでいる。したがって、大殿筋は筋が発揮する張力によって仙腸jt面に強い圧縮力を供給するとともに、連続性をもつ仙結節ligを介して仙腸jtを安定させると考えられている。

起始の違いにより浅部線維と深部線維に分類される。浅部線維は腸骨稜、PSIS、用背筋膜、仙骨、尾骨から起始し、大転子を超え腸脛ligに移行する。深部線維は腸骨外面で後殿筋線の後方、仙結節lig、中殿筋の筋膜から起始し、大腿骨の殿筋粗面に付着する。

中殿筋は、立脚期に遊脚期骨盤の沈下を制御すると共に、大腿骨頭を寛骨臼に押しつける働きがある。生理学的断面積が非常に大きく、最も強力な股jt外転筋である。中殿筋は、前部と後部ないしは前部・中部・後部に分けられることが多いが、同一の神経線維が支配する領域をもとにすると、4つの領域(全部・前中部・後中部・後部)に細かく分けられる。中殿筋は、股jt外転についで、股jt内旋・外旋にも比較的に大きなモーメントアームを有するが、前部線維には股jt内旋作用、後部線維には股jt外旋作用がある。このように股jt周囲筋の中には、同じ筋でありながら異なる作用を同時に有する筋が多く存在する。そのため一つの筋としてとらえるよりも、部位(線維)ごとに異なる筋として捉えたほうがよい場合が多い。

また、中殿筋のトレーニングにおける筋活動は側臥位でのブリッジ(サイドブリッジ)や片脚スクワット、前方や側方への昇段動作、片脚ブリッジ、側臥位の股jt外転運動などで高い活動がみられる。なお、クラムでは中殿筋の中でも特に後部線維に高い活動を認める。

腸骨外面の前殿筋線と後殿筋線の間、腸骨稜外唇および殿筋筋膜から起始し、大転子の外側面に付着する。大腿筋膜張筋は中殿筋、小殿筋と共に、片脚起立時の骨盤の安定化に関与するが、外転筋力としては、中殿筋の1/2程度である。

小殿筋

小殿筋も中殿筋と同様に、通常は前部と後部、または前部・中部・後部に分けられるが、細かくは4つの部位に分けられる。作用も中殿筋と同様に股jtが主であるが、特に前部線維は屈曲・内旋作用、後部線維は伸展・外旋作用を有する。小殿筋のトレーニングとして高い筋活動が得られる運動についても、基本的には中殿筋の場合と類似している。荷重位での運動としては、立位での対側下肢の持ち上げや対側下肢を持ち上げたまの振り出し、すなわち股jtやや外転位での荷重支持で、前部・後部線維ともに高い筋活動が得られる。

腸骨外面で前および下殿筋線の間から起始し、大転子の前面に付着する。

大腿筋膜張筋

股jtの前外側の表層に位置するため、股jt屈曲・外転のモーメントアームは大きいものの、生理学的断面積が小さいため、それぞれの方向での筋力発揮に対する寄与率は10%未満である。しかし、臨床的には殿筋群や他の屈筋群に対して、大腿筋膜張筋が過剰に肥大していたり、筋活動のバランスが変化していることなどが、股jtだけでなく膝jt・膝蓋大腿jt痛患者など、様々なケースで報告されている。そのようなケースでは、個々の筋の作用とともに協働筋群や拮抗筋群の中でのバランスを考慮した治療介入が重要となる。

中殿筋の前方でASISと大腿筋膜の内面から起始し、腸脛ligを介し脛骨粗面の外側にあるGerdy結節に付着する。股jtにおける運動は、屈曲、外転、内旋に作用する。

回旋筋群(梨状筋、内閉鎖筋、上双子筋、下双子筋、大腿方形筋、外閉鎖筋)

梨状筋、内閉鎖筋、上・下双子筋、大腿方形筋に外閉鎖筋を加えた6つの筋群はすべて股jt外旋に作用する小さな筋の集合体であり、深層外旋6筋と呼ばれる。

梨状筋

股jtが屈曲位になるほど、股jtの伸展および外転モーメントアームが増大する。そして、股jt中間0°位では股jtの伸展・外転・外旋作用の中で外旋作用が主となるが、股jt屈曲90°位では股jtの伸展・外転・内旋の中で外転作用が主となる。

仙骨前面より起始し、大坐骨孔を通り骨盤の外に出て大転子先端の後縁に付着する。

内閉鎖筋

股jt中間0°位で股jtの内転作用があるが、股jt屈曲90°位では股jtの外転作用に逆転する。内閉鎖筋も、股jt中間0°位では股jtの外旋作用が主であるが、股jt屈曲90°位では股jtの外転作用が主となる。

骨盤内面で閉鎖膜と閉鎖孔の周りから起始し、小坐骨孔の縁で直角に方向を変え、骨盤外に出て大転子転子窩の上部に付着する。

上双子筋

坐骨棘から起始し、大腿骨の転子窩に付着する。

下双子筋

坐骨結節の上部から起始し、大腿骨の転子窩に付着する。

大腿方形筋

大腿方形筋では、股jtが屈曲位になるほど伸展作用が増大し、股jtの内転作用は減少(下部線維)ないしは外転作用に逆転する(上部線維)。なお、大腿方形筋全体としては、股jt中間0°位では股jtの内転作用が主であり、股jt屈曲90°位では股jtの伸展作用が主となる。

坐骨結節の外面から起始し、大転子後面下部と転子間稜に付着する。

外閉鎖筋

外閉鎖筋では、股jt屈曲位になるほど股jtの屈曲・内転作用は減少する。特に外側の筋線維では、その傾向が強く、股jtの屈曲作用は伸展作用に逆転する。なお、外閉鎖筋全体としては、股jt中間0°では股jtの内転作用が主であり、股jt屈曲90°位では股jtの外旋作用が主となる。

内閉鎖筋と相対し、閉鎖膜の外面とその周囲の骨から起始し、集まりながら大腿骨頚部の後方を走行して転子窩下部に付着する。

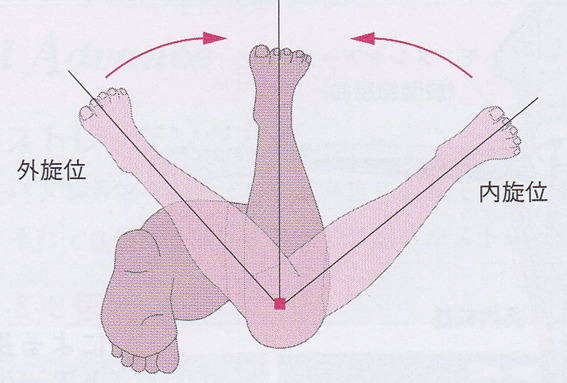

外閉鎖筋以外の深層外旋筋が、股jt屈曲位では起始と停止が大腿骨軸方向に近い走行とおいて大腿骨軸とほぼ直交するように走行するため、股jt屈曲位での内旋制動として働くことが確認されている。

これは、股jt屈曲0°位での回旋運動から股jt屈曲90°位での回旋運動へと運動軸が90°変化するに伴い、運動軸と筋の走行との位置関係が逆転するためである。

股jt中間位0°位では、すべての外旋筋群は運動軸よりも下方(背側)に位置しているが、

股jt屈曲90°位になると大殿筋上部線維、中殿筋・小殿筋後部線維および梨状筋は運動軸よりも上方に位置することになり、

この位置で筋が収縮すると、股jtが内旋することがわかる。これらの筋の回旋モーメントアームは、股jt伸展位から屈曲位にかけて徐々に外旋モーメントアームが短くなり、いずれかの角度で回旋モーメントアームが0となる。その後、徐々に内旋モーメントアームが長くなる。例えば、梨状筋は股jt屈曲約60~75°で、回旋モーメントアームが0になる。つまり、股jt屈曲60~75°では梨状筋が収縮しても回旋運動は生じない。そのポジションでは、梨状筋は股jt外転および伸展のモーメントアームを有するため、股jtを回旋させずに伸展・外転させる作用となる。

そこで、股jt伸展位と屈曲位で回旋作用が逆転する筋としない筋があるということを利用して、2つの肢位での筋力を比較することで、どの筋が機能低下を起こしているか推測することができる。健常者の場合、股jt内旋筋力は股jt伸展位よりも屈曲位で大きくなるが、股jt外旋筋力は股jtの伸展位と屈曲位とでほとんど差がない。しかし、股jtに機能障害を有する患者では、股jt伸展位よりも屈曲位で、外旋筋力が低下していることをよく経験する。股jt伸展位では、すべての外旋筋が外旋筋力に寄与できるが、股jt屈曲位では外旋筋力に寄与できる筋が大殿筋下部線維、内閉鎖筋、外閉鎖筋、大腿方形筋に限られてしまう。

健常者では、股jt屈曲位は伸展位よりもこれらの筋が伸張位となることで外旋筋力が維持されるのであろう。しかし、これらの筋の機能が低下している場合、股jt屈曲位では大殿筋上部線維や中殿筋・小殿筋後部線維、梨状筋の助けをえることができないため筋力が低下してしまう。つまり、股jt伸展位よりも屈曲位で外旋筋力が低下している場合、外旋筋群の中でも比較的に尾側へ位置する大殿筋下部線維、内閉鎖筋、外閉鎖筋、大腿方形筋などが機能低下をきたしている可能性が高い。

ただし、深層外旋筋群は、股jtの回旋作用だけでなく、股jtの屈曲・伸展や内転・外転の作用も股jt屈曲角度に応じて変化する。

深層外旋6筋は肩関節でいう腱板と同じように、腸骨大腿靱帯などと協力して股jt運動の支点を形成し、骨頭の動的安定化に作用すると考えられている。

一方、股jt内転筋群やハムストリングスにも股jtの回旋作用があるが、これらの股jtの回旋肢位が変化することで影響を受ける。例えば、恥骨筋や短内転筋は解剖学的肢位で股jtの内旋作用を有するが、股jtが内旋位になるとその作用はより強まる。また、大内転筋の前部線維・中部線維は、股jtの外旋作用を有するが、股jtが外旋位になるとその作用はより強まる。一方で、半腱様筋と半膜様筋は、解剖学的肢位ではわずかに股jtの内旋作用を有するが、股jt内旋位では外旋作用、股jt外旋位では内旋作用と作用が逆転する。

股jt外旋筋群は股jt屈伸角度の変化によって回旋作用が変化する。股jt屈曲0°(解剖学的肢位)ではすべての筋が外旋に作用するが、屈曲90°では梨状筋が内旋作用をもつことが報告されている。これは筋肉と回旋中心の位置関係が変化するために生じる現状である。股jt外旋筋群の作用は、股jt外旋は、主に大殿筋、中殿筋、小殿筋後部線維、深層外旋筋群の作用によるが、このうち大殿筋上部線維、中殿筋・小殿筋後部線維、梨状筋については、股jt90°位では内旋作用へと作用が逆転することがしている。

また、薄筋の股jt外旋作用は股jt内旋位で強まり、股jt外旋位ではほぼ作用はなくなる。大内転筋後部線維の股jt内旋作用も、股jt外旋位で強まり、股jt内旋位でほぼなくなる。つまり、半腱様筋、半膜様筋、薄筋、大内転筋後部線維は、股jt外旋位ないし内旋位から回旋中間位に向けて股jtを回旋させる(股jt回旋中間位に収束させる)作用をもっているといえる。これらの筋は、機能的には動作時に股jt回旋中間位を保持するために重要な役割を担っていると考えられるが、一方でこれらの筋が短縮した場合、あるいは他筋よりも過剰に働いた場合、股jt外旋(内旋)いでさらに外旋(内旋)させることができないため、股jtを大きな範囲で回旋させることが困難となる。すなわち、臨床的には自動運動における股jt回旋可動域の減少とこれらの筋群の短縮・過活動がリンクしていることがある。

大腿の内転筋群

大腿内側の筋である内転筋群は、すべて股jtに作用する。股jt屈曲角度の変化に伴い、矢状面で作用が大きく変化する。解剖学的肢位では、大内転筋前部線維や長内転筋、短内転筋、恥骨筋、薄筋は、股jtの屈曲作用を有する。恥骨筋は股jtの屈曲と内転に作用するが、内転作用としては長内転筋より弱い。薄筋は股jt内転筋群の中で唯一の二関節筋であり、縫工筋と半腱様筋と共に鵞足を形成する。内転筋群は主として閉鎖神経支配であるが、恥骨筋は股jt内転筋群の中で唯一大腿神経および閉鎖神経からの二重支配を受けている。

大内転筋を除く内転筋群においては、股jtの肢位によって筋の機能が変化する「筋作用の逆転」が認められる。股jtが屈曲するに伴い、これらの筋の股jt屈曲モーメントアームは減少し、股jt屈曲約60~70°より屈曲位では、これらの筋は股jtの伸展作用へと逆転する。

股jt中間位および伸展位では屈曲に作用するが、屈曲位では伸展作用をもつようになる。したがって、内転筋群に短縮が生じると、外転制限のみならず、屈曲・伸展可動域の制限にも関与することになる。臨床的に股jt内転筋群は、短縮(拘縮)を生じやすい筋でもある。そこで、大内転筋前部線維や長内転筋・短内転筋などが短縮した場合を考える。これらの筋は、股jtが伸展位になるほど、股jtの屈曲モーメントアームは増大して股jt屈曲方向への筋力発揮が増え、逆に股jt屈曲が60°程度を超えて屈曲位になるほど股jtの伸展モーメントが増大して股jt伸展方向への筋力発揮が増大する。すなわち、股jt伸展位では伸展の可動域制限因子となり、股関節屈曲位では、屈曲の制限因子となる。特に股jtの矢状面での動きは、日常生活動作やスポーツ動作において、最も可動範囲が大きい。股jt内転筋群の短縮は、股jt外転方向に加えて、伸展方向にも屈曲方向にも可動範囲を制限し、矢状面での運動範囲を狭めてしまうため、股jt内転筋群の柔軟性を確保しておくことはきわめて重要である。

歩行時の骨盤支持には殿筋群のほかにも内転筋群が重要な役割を果たしている。中でも大内転筋は、立脚期に殿筋群によって膝jtが骨盤に対して外側へ偏位することを制動し、骨盤を膝jtの上に配置させる作用を有する。

縫工筋

縫工筋は、股jt屈曲および外転作用が主である。ただし、生理学的断面積が小さいため各運動方向への筋力発揮の寄与率は低い。

長い帯状の筋でASISから起始し、斜めに内下方に走行する。その腱は鵞足の一部となって脛骨粗面の内側に付着する。

恥骨筋

恥骨櫛から起始し、大腿骨上部の恥骨筋線に付着する。

薄筋

恥骨結合の外側に接して起始し、大腿の最も内側を走行し停止腱は鵞足の一部となって脛骨粗面の内側に付着する。

長内転筋

恥骨筋の内側に接する。恥骨結節の下方から強い腱で起始し、大腿骨後面にある粗線内側唇の中1/3に付着する。股jtの内転、屈曲に作用し、外旋にも補助的に関与する。

短内転筋

筋全体を恥骨筋と長内転筋に覆われる。恥骨下枝の下部から短い腱で起始し、大腿骨の恥骨筋線の下半と大腿骨後面にある粗線内側唇に付着する。

大内転筋

もっとも大きく強い内転筋で、恥骨下枝から粗線内側唇へ走行する筋性部と、坐骨枝および坐骨結節から内転筋結節へ走行する腱性部とに分けられる。筋性部は股jtの屈曲に、腱性部は伸展に作用する。

また、大内転筋の中部線維・後部線維は、股jt屈曲位では常に股jtの伸展作用を有し、股jtが屈曲位になるほど股jtの伸展モーメントアームは増大する。つまり、解剖学的肢位での股jt伸展運動における発揮筋力の寄与率は、大内転筋が23%程度有しているが、股jt屈曲位からの伸展運動となると、その寄与率はさらに増大することが予想される。

大腿の屈筋(大腿後面の筋)

大腿後面の筋で股jtに作用する筋には、大腿二頭筋、半腱様筋および半膜様筋があり、これらは総称としてハムストリングス(hamstrings)と呼ばれる。股jtの伸展と膝jtの屈曲をつかさどる二関節筋であり、坐骨神経支配である。半腱様筋は股jt伸展作用を持たない。

ハムストリングスのレバーアームは膝jtよりも股jtの方が大きい。そのため足部が床に接地した閉鎖運動連鎖(closed kinetic chain:CKC)において骨盤の安定(スタビリティ)が担保されている場合には、強力な股jt伸展作用により大腿部を後方に移動するため脛骨が後方に移動するため脛骨が後方に引かれ膝jt伸展筋として作用する。

大腿二頭筋

大腿二頭筋の長頭は坐骨結節から、短頭は大腿骨粗線外側唇から起始し、大腿外側を走り主として腓骨頭に付着する。二関節筋である長頭は股jt伸展に関与する。

半腱様筋

坐骨結節の下内側部に起始し、大腿内方を走り鵞足の一部をなして脛骨粗面の内側に付着する。

半膜様筋

半腱様筋に覆われて坐骨結節の上外側部から起始し、大腿内方を走り、脛骨内側顆内側部から後部、斜膝窩lig、膝窩筋筋膜、膝後方関節包、後斜lig、MMに付着する。

ハムストリング筋群の坐骨結節の起始

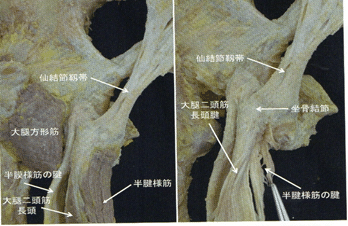

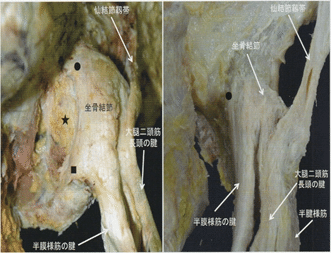

秋田らは、ホルマリン固定された解剖実習体を用いて、坐骨結節上のハムストリング筋群の起始の位置関係を詳細に調査した。筋の起始の調査というと腱の坐骨結節への付着の調査ということになるが、それだけでなく半腱様筋と大腿二頭筋の長頭との共同腱の筋線維と腱線維の付着状況を理解するために、腱の坐骨結節への付着を残した状態で筋線維を取り除きながら、共同腱への半腱様筋と大腿二頭筋の長頭の付着形態を観察した。

ハムストリング筋群の起始部は、坐骨結節では2部に分けられた。1つは半膜様筋が起始する前外側部であり、もう1つは共同腱が起始する後内側部であった。半腱様筋と大腿二頭筋の長頭とが共同腱を形成して坐骨結節から起始しているとは言われているが、これらの2つの筋は合体しているのではなく、明確に識別できることが分かった。

大腿二頭筋の長頭の近位部は腱成分によって構成されていたが、半腱様筋の近位部は筋成分によって構成されていた。つまり、共同腱と通常呼ばれている腱は、2つの筋の腱が合してできているというより、その内側面から半腱様筋が付着していることが分かったのである。また、半腱様筋は短い腱性線維に移行して、坐骨結節の大腿二頭筋の長頭腱の起始の内側領域から起始していた。よって共同腱の腱成分の大部分は大腿二頭筋の長頭のものであるということである。

また、大腿二頭筋の長頭腱の後部に、仙結節靱帯が延長して付着しているのが一部に観察された。つまり、仙結節靱帯が大腿二頭筋の一部となる。または大腿二頭筋は仙骨からも起始しているとも言える。そうすると、仙結節靱帯に付着している大殿筋の力が大腿二頭筋の長頭の腱にも影響を及ぼすことがあるということが示唆される。

半膜様筋は、大腿方形筋の起始部後方の坐骨結節の外側表面の広い領域から起始していた。

半膜様筋の起始腱は、共同腱とは明らかに独立しており、この腱は起始領域から一定の方向に向かっているのではなく、上後部と前下部では腱の方向が異なっていた。

大腿後面の筋の詳細は、膝OAを診る上で必要な知識③筋をご参照して下さい。

引用・参考文献

建内宏重:股関節~協調と分散から捉える、(株)ヒューマン・プレス、2020年

林典雄他監)、熊谷匡晃執):股関節拘縮の評価と運動療法、運動と医学の出版社、2020年

坂井建雄他)監訳:プロメテウス解剖学アトラス解剖学総論/運動器系第3版、医学書院、2019年、1月

秋田恵一他):運動器臨床解剖学―チーム秋田の「メゾ解剖学」基本講座―、全日本病院出版会、2020年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?