橈骨遠位端骨折を診る上で必要な知識⑥保存VS手術

治療戦略

患者の傾向と治療方針の選択

橈骨遠位端骨折は橈骨手根jtと遠位橈尺jtの2つの関節を構成する。関節外骨折では遠位橈尺jtにおける橈骨尺側切痕と尺骨頭の正常な関係が破綻しており、骨折の整復が不十分であると前腕の回旋制限が生じる。関節内骨折では遠位橈尺jtの破綻に加えて、橈骨手根jtにおける橈骨と手根骨の正常な関係の2つの関係が破綻している。斎藤は、橈骨遠位端骨折の治療の目標は骨折部の骨片の解剖学的整復ではなく、橈骨手根jtと遠位橈尺jtの解剖学的修復による機能の獲得であると述べており、それぞれの関節の解剖学的再構築の巧拙が治療成績に大きく影響する。

発生年齢については、青壮年と高齢者に多く二峰性の発生頻度がみられる。青壮年と高齢者では受傷機転、骨粗鬆症の有無、求められる機能、長期の機能予後などの治療決定に関わる印紙が大きく異なるため、治療の選択に当たっては区別して考えた方がよい。橈骨遠位端骨折の病態と治療法については、近年のバイオメカニクスおよび臨床研究により進歩し続けている。特に掌側ロッキングプレート固定法の登場によって、治療法のトレンドは大きく変化し、以前よりも内固定法がより選択される傾向にある。しかし、現在のところ治療法の選択についての絶対的なコンセンサスはまだ得られていない。よって、治療法の選択にあたっては、各種保存療法および手術療法の利点・欠点と患者の特性を考慮したうえで選択することが必要であり、医師はすべての治療法に精通しておくべきである。

診断アルゴリズム

問診においては、①年齢、②職業、③利き手、④活動性・ADL、⑤既往の有無を聴取する。特に高齢者において④の滑動性・ADLの詳細な聴取は重要である。なぜなら、同じ年代であっても、ADLや併存症の有無が個々で大きく異なり、治療法の選択に重要な情報となるからである。次に、受傷機転を聴取し、骨折が低エネルギー損傷によるものかの重症度を含めた評価を行う。

身体所見においては、開放骨折を疑わせる開放創の存在(尺骨遠位に多い)、神経血管損傷の合併、高エネルギー損傷の場合にはコンパートメント症候群の有無も必ず確認する。画像診断においては、まず単純X線正面像および側面像で骨折型を評価する。関節外骨折か関節内骨折かを判断し、関節内骨折が疑われた場合には単純X線斜位像やCTの追加検査を行う。また、骨濃度や骨梁の見え方から骨質を評価しておく、転位のある方針を考慮する。合併する靱帯損傷(舟状月状骨間の間隙の開大)、舟状骨骨折などの手根骨骨折や亜脱臼の合併、尺骨茎状突起や尺骨頭骨折の有無の評価も重要であり、治療方針の決定に大きく関与する。

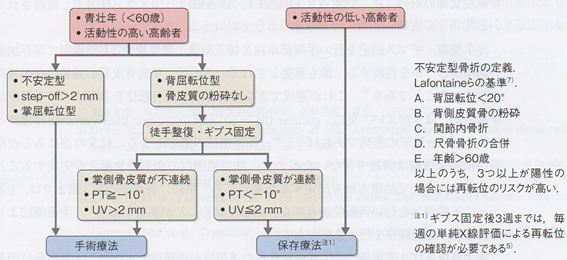

治療アルゴリズム

橈骨遠位端骨折は基本的に保存療法のよい適応であり、まず徒手整復・ギプス固定を試みることが望ましい。最初から手術を考慮してよい症例は、①徒手整復で適切に整復されない場合、②不安定型骨折、③開放骨折、④多発外傷、⑤関節面の大きな転位、がある場合である。利き手、性別、AO分類、X線計測値は機能予後との関連に乏しいため手術適応の厳密な指標とはならない。②の不安定型骨折の定義は種々の報告があるが、古典的にはLafontaineの基準があり、A.20°以上の背屈転位、B.背側皮質骨の粉砕、C.関節内骨折、D.尺骨骨折の合併、E.60歳以上、のうち3つ以上が陽性で不安定型骨折と定義されている。また、2015年に報告されたメタアナリシスでは、A.背側皮質骨の粉砕、B.女性、C.60歳以上、が再転位のリスク上昇陰と報告されている。 徒手整復・ギプス固定を行い手jt単純X線正面像、側面像の2方向撮影で保存加療の適応かどうかを判断する。最も重要とされているのは、掌側骨皮質の連続性が再獲得を適応したほうがよい。更に、palmar tilt -10°未満かつulnar plus varianceは健側と比較し2㎜以下の差異であれば、保存療法の適応となる。程度の差はあるが経過中に橈骨短縮は回避できないため、許容範囲内の変形で骨癒合が完成することを予見したうえで治療法神経を決定する必要がある。更に、徒手整復後3週までは、1週ごとにX線評価を行い再転位の有無を評価しておくことが重要であり、手術療法よりも注意深く経過観察を行う必要がある。

橈骨遠位端骨折は基本的に保存療法のよい適応であり、まず徒手整復・ギプス固定を試みることが望ましい。最初から手術を考慮してよい症例は、①徒手整復で適切に整復されない場合、②不安定型骨折、③開放骨折、④多発外傷、⑤関節面の大きな転位、がある場合である。利き手、性別、AO分類、X線計測値は機能予後との関連に乏しいため手術適応の厳密な指標とはならない。②の不安定型骨折の定義は種々の報告があるが、古典的にはLafontaineの基準があり、A.20°以上の背屈転位、B.背側皮質骨の粉砕、C.関節内骨折、D.尺骨骨折の合併、E.60歳以上、のうち3つ以上が陽性で不安定型骨折と定義されている。また、2015年に報告されたメタアナリシスでは、A.背側皮質骨の粉砕、B.女性、C.60歳以上、が再転位のリスク上昇陰と報告されている。 徒手整復・ギプス固定を行い手jt単純X線正面像、側面像の2方向撮影で保存加療の適応かどうかを判断する。最も重要とされているのは、掌側骨皮質の連続性が再獲得を適応したほうがよい。更に、palmar tilt -10°未満かつulnar plus varianceは健側と比較し2㎜以下の差異であれば、保存療法の適応となる。程度の差はあるが経過中に橈骨短縮は回避できないため、許容範囲内の変形で骨癒合が完成することを予見したうえで治療法神経を決定する必要がある。更に、徒手整復後3週までは、1週ごとにX線評価を行い再転位の有無を評価しておくことが重要であり、手術療法よりも注意深く経過観察を行う必要がある。

徒手ギプス固定後に、①掌側骨皮質の連続性が再獲得できない。②掌屈転位型骨折で掌屈転位が残存(前腕回旋制限を生じやすい)、③palmar tilt -10°以下またはulnar plus varianceは健側との祭が2㎜超、④橈骨手根jt面に2㎜以上のstep-offがある場合、または受傷時の単純X線像で上記の不安定型骨折で高度な遺残変形が残存すると、可動域制限、握力、疼痛の残存などの機能障害をきたすとの報告があるため、青壮年において許容範囲を超える転位が残存した場合には手術療法による解剖学的整復位の再獲得を目指したほうがよい。また、関節面の転位については、2㎜以上のstep-offの残存は早期の外傷後関節症の発生と強い相関を示すとされる。X線像上の変形性関節症があっても患者の主観的評価には影響しないとする報告もあるが、超長期経過観察の結果は不明であるため、現時点では2㎜以上のstep-offがある場合には手術療法を考慮した方がよい。以上より、最終経過観察時の機能評価においては絶対的な優位性はないと結論されているものの、活動性の高い青壮年における不安定型骨折に対しては掌側ロッキングプレートなどの強固な内固定による手術療法は、患者の早期機能回復と解剖学的整復位の保持の確実性に優れるため。積極的に適応してよいであろう。

一方、高齢者の治療成績の報告においては、保存療法は手術療法よりもX線評価で劣るものの機能的には有意差がないとされる。高齢者の不安定型関節外骨折に対する掌側ロッキングプレート固定と徒手整復・ギプス固定の保存療法を比較した研究においても、X線評価は掌側ロッキングプレート固定群で良好であるものの機能的には両群に有意差はなく、重篤な合併症の頻度は掌側ロッキングプレート固定が保存療法に比べて有意に高い。よって、高齢者においては、手術療法より必ずしも有用であるとはいえず、保存療法の適応が基本である。とはいえ、最終経過観察時の機能の優劣のみで判断するのではなく、そこにいたるまでの手の使用状況に考えなければならない。近年の高齢化社会においては、患者の活動性の高さや独居、介護要員などの社会的背景、健康状態などを考慮した場合に、術後すぐに手が使えるといったメリットが非常に大きい場合がある。よって、早期機能回復が有用と考えられる場合には、掌側ロッキングプレート固定などの手術療法を考慮してもよい。ただし、他の治療法よりも合併症の発生が多いことには十分な注意が必要であり、確実な手術手技による安全な手術の施工が重要である。

保存療法―①総論

橈骨遠位端骨折の治療成績は掌側ロッキングプレートの出現により飛躍的に向上した。一方で、保存療法でも治療可能な症例に対して、過剰な手術適応や手術のテクニカルエラーによって、腱損傷などの重大な合併症を起こすことが散見される。今回は、橈骨遠位端骨折ガイドラインを中心にを中心にその留意点について記載する。また、児玉らが経験した例および作成した治療指針を決めるスコアリングシステムについても言及する。

橈骨遠位端骨折では、高齢者は背景に骨粗鬆症があること、活動性が低いため変形が残存しても機能障害が比較的生じにくいことから、高齢者と青壮年者の治療とを分けて考える必要がある。青壮年における治療法については、近年の内固定材料の進歩により、特に早期機能回復の点で、活動性の高い青壮年においては保存療法より手術療法のほうが有用であると考えられる。高齢者における報告では、変形が残存しても患者の主観的評価は良好で、手術療法と保存療法で臨床成績に差はなく、高齢者の不安定型骨折に対する掌側ロッキングプレートと保存療法の比較でも臨床成績に有意差がないことから、高齢者における手術療法は保存療法より必ずしも有用であるとはいえない。一方、昨今の社会情勢においては一人暮らしや配偶者の介護など早期の自立を要する場合もあり、長期の外固定が現実的でないこともある。高齢者の場合変形の許容範囲が広いため、保存療法の適応範囲は広くなるが、個々の症例において、骨折の不安定性や活動性の高さ、社会的背景、健康状態、早期の機能回復の有利性などを十分に吟味し、総合的に判断する必要がある。残存変形の許容範囲に関しては、青壮年者では徒手整復、ギプス固定後のpalmar tilt(PT)10°未満かつulnar plus varianceは健側と比較し2㎜以下の差異であればほぼ許容されるが、高齢者では許容される値は青壮年の基準値より大きい。

残存する変形の許容範囲

保存療法群と機能障害により矯正骨切りにいたった群のX線評価と手jt機能評価、患者立脚型評価を比較し、どの程度の変形までなら手jt機能やADLに影響を及ぼさないかを検討した。保存療法で治療し得た橈骨遠位端骨折52例(以下C群)を対象とした。年齢は60~92歳(平均73歳)で骨折型はAO分類でA2:11例、A3:27例、B2:2例、C1:2例、C2:6例、C3:4例であった。変形治癒による機能障害で矯正骨切りにいたった19例(60歳以上)を対照群(以下O群)とした。C群、O群(骨切り術前)それぞれについてX線評価、palmar tilt(PT)、radioal inclination(RI)、ulnar variance(UV)、手jt機能評価(Mayo wrist score、DASH)を行い、その治療成績を比較検討した。またX線評価とMayo Score、DASHとの相関関係についても検討した。結果はC群とO群のPT、UV、Mayo wrist score、DASHと有意に相関したが、O群ではX線評価と機能評価に有意な相関はなかった。これらの結果より、X線評価のうち、PT、UVは臨床成績と有意に相関があり、この2つのパラメータが手jt機能や患者QOLに影響すると考えられた。これらパラメータが許容範囲(PT -10°以下、UV4㎜以上)を超えると、臨床成績は有意に悪化することを示した。

保存療法における留意点

保存療法は整復・外固定を基本とするため、その留意点について記載する。橈骨遠位端骨折に対して正確な解剖学整復を目的として徒手整復を必要とするか否かは議論の分かれるとことであるが、前述したように、青壮年と高齢者では分けて考える必要がある。青壮年では手術と同様、正確な解剖学目標を第一とするが、高齢者では変形の許容範囲が広いため、上記指標がひとつの目安となる。しかし、高度な変形は手jt機能や患者立脚型評価を有意に悪化させるという報告もあることから、活動性の高い高齢者には徒手整復を試みた方がよいといえる。また、手術が必要な場合でも、手術待機期間中に高度な転位を残したままにするこてゃ、患者の苦痛が持続するだけでなく、複合性局所疼痛群(complex regional pain syndrome:CRPS)などの合併症を引き起こす可動性がある。その観点からも徒手整復することが望ましいと考える。

橈骨遠位端骨折における外固定の範囲や期間についてのエビデンスは限定的が、現時点で結論は出ていない。橈骨遠位端骨折保存療法の外固定期間は、一般的には4~6週とされているが、その範囲と期間に関しては、骨折型、不安定型、年齢や活動性を考慮して決定すべきである。

外固定時の手jtと前腕の肢位については特に背屈転位型骨折(Colles骨折)の場合、一般的には軽度掌屈位から中間位とされているが、固定肢位についてのエビデンスはない。しかし、Cotton-Loder肢位(手jt最大掌屈・尺屈位、前腕回内位)は手指自動屈曲が制限されるだけでなく、手指浮腫の増強、手jt拘縮、CRPSなどの合併症が起こりやすく、行うべきではない。

橈骨遠位端骨折の治療指針

高齢者の橈骨遠位端骨折の治療は残存変形の許容範囲が広いため、骨折の不安定性や活動性の高さ、社会的背景、健康状態、早期の機能回復の有利性など総合的に判断する必要がある。しかし、これらの判断は施設間あるいは整形外科医の間でも異なり、手術可能な病院では手術に偏る傾向がある一方で、開業医では保存療法に偏重する傾向がある。そこである程度の治療指針の客観性という観点から児玉らの治療成績をもとにスコアリングシステムを作成されたので記載する。

スコアリングシステム作成にあたり、点数化する因子は、通常一般的に治療方針を決定する際に考慮する骨折部の形態(不安定性など)、X線パラメータ、そこに年齢や患者背景などを加味し、不安定性についてはLafontaineが報告したinstability score、佐々木の不安定型骨折の判定基準を参考にした。次に抽出した因子のなかで実際に治療成績に影響を与える因子について統計学的に検討した。統計学的処理はロジスティック回帰分析を行い、説明変数は年齢、性別、利き手、骨幹端部の粉砕、整復後の掌側骨皮質の適合性、関節面のstep-off、尺骨茎状突起骨折、尺骨頚部骨折、整復前のVT、整復後のVT、UV、RIとした。目的変数はMayo、Wrist Score、日手会板DASHとした。保存的に治療した32例32関節の治療結果(最低1年以上の経過観察期間)をもとに、ロジスティック回帰分析を行い、その中で治療成績に統計学的に有意に影響を与える因子を中心に、児玉らが作成したスコアリングシステムを記載する。

ただし、このシステムはあくまで、治療指針を決定するための一助であり、最終的には各医師に総合的に判断していくことが大事である。

保存療法―②橈骨遠位端骨折のキャスト法

橈骨遠位端骨折診療ガイドラインによれば、高齢者でも青壮年でも関節外骨折に対する保存療法の機能評価は良好である。しかし、どんな保存療法でも好成績が得られるわけではない。今回では橈骨遠位端骨折に対して児玉氏が常用する、外固定中の患肢使用を重視した保存療法の手技を記載する。

最初からキャスト固定のほうがよい

橈骨遠位端骨折の保存療法の初期にはシーネを用いることが多いと思われる。シーネは腫脹増悪には対応しやすいが、固定性が貧弱なので骨折部の痛みが続き、患者は患肢の使用を控える。その結果、腫脹が持続して指の拘縮が発生する。外固定中に慢性化した腫脹や拘縮は、リハビリテーションでも難治である。sugar tong splintは固定性がシーネよりも良好なので、骨折部の痛みは早期に軽減する。しかし、肘屈伸と前腕回内外が制限されるため、これも日常生活で患肢を使うのは困難である。

保存療法の機能成績を左右するのは、患肢の腫脹や拘縮の有無である。腫脹や拘縮は外固定中から軽減させることが重要で、そのためには外固定中に日常生活で患肢を使用するのが効果的である。外固定中であっても、痛みが軽く、つまめて握れる手ならば、患者は環指を使用する、手を使える外固定を作成するべきである。

骨折の痛みの軽減には固定性が重要である。固定性のよい外固定で腫脹増悪時のトラブルを心配する意見があるが、固定性不良で骨折部が動くと腫脹が増悪するので本末転倒である。そして、つまめて握れるためには、外固定の掌側遠位端が遠位手掌皮線を大きく超えないこと、手jtは軽度背側位、そして母指球の完全除圧が必要である。これらと固定性を両立するには前腕キャストが必要である。

以上の理由より、児玉は保存療法の初期から(すなわち整復直後から)前腕キャストで外固定している。腫脹増悪によるキャストトラブルは過去には発生したが、適切に作製して予防策を徹底することで最近は発生しなくなった。キャストトラブルを過度に心配する必要はない。

児玉は基本的に橈骨遠位端骨折の遠位は整復し、変形治癒を作らないことを目標としている。一方、ガイドラインには、高齢者では整復の有無で機能評価に差がなかったとする論文が多数掲載されている。転移を整復すると骨折部が安定して痛みや腫脹の消退が早くなる可能性があるので、転位の整復には意味があると児玉は考えている。

適応

変形治癒防止を目的とする場合の児玉のキャスト法の適応は、背屈型の橈骨遠位端骨折で、掌側骨皮質の粉砕がなく、茎状突起骨折以外の尺骨骨折がなく、関節内骨折の場合は関節面の転位が小さい骨折である。関節外の転位がいくら大きくても保存療法の適応はある。

麻酔

転位を極めて容易に整復できそうな場合は無麻酔で整復することもあるが、児玉は基本的に麻酔科に整復する。麻酔は静脈内区域麻酔を勧める。

整復

患者を仰臥位とし、点滴スタンドなどから吊り下げたフィンガードラップを示指のみに装着し、肘屈曲90°になる高さで下垂する。輪にした帯(巻軸包帯でもよい、ストッキネットは伸びるのでよくない)を上腕にかけて床に下げ、術者が足で踏むと強力に牽引できる。そして患者の母指を術者がつかんで牽引力を追加する。術者のもう一方の手は、示指~小指で前腕掌側を支え、母指で遠位骨片を背側から掌側へ強力に押し込む。同時に母指をつかんだ手で手jtを牽引しつつ掌尺屈させる。

垂直牽引のためイメージ透視は困難だが、腫脹が軽度であれは触診で整復の良否がある程度はわかる。超音波診断装置を用いれば骨皮質のずれが明瞭に描出される。

キャスト作製

上腕にかけた帯を踏んだままで作製する。2インチのキャスティングテープ(以下テープ)を用いてまず手部を巻く。その際、手背部ではテープを遠位へいどうして中手骨等を覆い、母指示指間を通って手掌へ行く際はテープをアコーディオンのように4~6重に折りたたんで横幅を挟める。

そして手掌側ではテープの遠位端が遠位手掌皮線を大きく越えないようにする。

次いで前腕を巻くが、テープを引っ張って膜とキャストがきつくなるので、引っ張らずに転がすように巻く。引っ張らなくてもテープの各層が密着するようにするには、ところどころでテープを折り返す。前腕部分の長さは固定性を考慮して、肘屈曲90°以上可能だが最大屈曲できない程度に長くする。キャストが厚すぎたり巻くのに時間がかかるとモールディング前に降下してしまうので、素早く薄く巻く、小柄な女性なら2インチ1巻、大柄な男性なら2インチ1.5巻か3インチ1巻で十分な強度がある。

巻き終わったら牽引を外し、キャストをモールディングする。その際、変形治癒を防ぐための操作を追加する。具体的には、手jt背屈位のままで手根骨~中手骨を掌側に押し込み、カウンターとして前腕遠位掌側を圧迫する。骨折部に剪断力をかける感覚である。

キャストが半ば降下したらハサミで母指球部を完全に除圧する。その後は、患者の小指球から第2~5中手骨遠位部までのL字型を生背側からしっかり圧迫して手部が緩まないように保持する。

前腕遠位部も同様に前後より圧迫して手部が緩まないように保持する。硬化の直前はキャストの手関節部を前後より圧迫して手に密着させる。これにより手の固定性がよくなるともに、橈骨茎状突起部でキャストが橈側方向に広がって静脈還流が改善する。

完成したキャストを示す。

手jtは軽度背屈位で母指球部は完全に除圧されているため、つまんで握ることができる。所持も可能である。

手部も前腕部も体表にぴったり合って扁平なので、固定性がよく痛みが少ない。

患者指導

腫脹防止のため患者に、患肢の高挙と手指の運動と日常生活での積極的な使用を指示する。患者は骨折した上肢には安静が必要と思い込んでいるので、よく説明して誤解を解かなければならない。

巻き替えと除去

巻き替えの差異は、患者は座位で、患肢をちょうど「握手しようと差し出し手の形」をとらせる。

1、2週後と症例により3週後に巻き替え、4週でキャストを除去する。キャスト除去時に指の拘縮はほとんどない。以後は前腕回内外および手jt掌背屈のROMexを指導するが、通院リハビリテーションを要する例はまれである。

手術療法―①総論

各種手術療法

現在行われている手術法で最も古典的な方法は経皮的鋼線固定である。本法は1949年にRushが橈骨茎状突起から骨幹部尺側へ鋼線固定を行う方法をはじめて報告し、以降様々な刺入法が施行されてきた。しかし、特に高齢者ではどのような刺入法でも骨癒合に至るまでに矯正損失は避けられない。したがって、現在では本法を最終固定(definitive surgery)として用いるのではなく、術中の整復法および仮固定法として用いるのが一般的である。骨幹端部の粉砕骨折では直視下での整復位獲得および維持が困難なこともあるため、徒手整復後に橈骨茎状突起より鋼線仮固定を行う。あるいはintrafocal pinningやDesmanet法で経皮的に整復・仮固定した後に他の方法を追加することが多い。また、関節内骨折では整復した関節面の再転位を防止する目的で茎状突起部や背側より鋼線固定を行うことも少なくない。更に、多発外傷で橈骨遠位端骨折治療の優先順位が低く、短時間で必要最小限の固定を要する際や開放性骨折の初期治療として選択されることもあるため、習得しておくことが望ましい手技といえる。

次に台頭したのが創外固定である。当初は下肢での使用が先行され、1970年代に上肢へ応用されて手jtの動きを許容しないbridging型が使用されるようになった。その後、ジョイントを有し手jtの可動性を持たせたdynamic型、更に手jtを跨がずに橈骨遠位端と骨幹部を固定するnon-bridging型へ発展、使用されるようになった。Ligamentotaxisによって整復位を維持でき、経皮的鋼線固定と比較して固定力は良好だが、再転位や手指関節拘縮が問題となった。また、ピン刺入部の感染や疼痛だけでなく、患者のコンプライアンスの問題も指摘されている。現在では主に開放性骨折や多発外傷の際にdamage control surgeryとして選択されることが多い。その際には関節内骨折の整復固定や固定性の向上を目的としてしばしば経皮的鋼線固定が併用される。

1970年代より、掌側転位型の橈骨遠位端骨折に対して掌側進入で骨片を支持するプレート固定が行われ、良好な術後成績が報告された。一方、背側転位型に対する背側支持プレート固定は矯正損失を防止しきれず、期待された結果が得られなかった。

現在のgold standardといえる掌側ロッキングプレート固定は、2002年Orbayによって提唱された。プレートのスクリューホールおよびスクリューヘッドにスレッドを作製し、スクリューの設置角度を固定(angular stability)して、スクリューを橈骨遠位端軟骨下骨へ刺入・支持(subchondral support)することによって再転位を防止するというコンセプトである。背側転位型橈骨遠位端骨折のみならず、関節内骨折に対しても良好な術後成績が報告され、その後様々な工夫を加えたロッキングプレートの開発へと発展した。スクリュー設置角度が一定である角度固定型(単方向性:monoaxial)や、スクリュー設置角度にある程度の自由度を持たせた角度可変型(多方向性:polyaxial)が開発され、更に近年ではスクリューホールの場所によって角度固定型と角度可変型のスクリューを使い分けられるハイブリッド型も開発・臨床応用されている。また、掌側設置用だけでなく橈側および背尺側設置用のロッキングプレートも追加され、主に掌側用では内固定が難しい例に限って使用されている。

2000年代には橈骨遠位端骨折用の髄内釘も開発・臨床応用された。現在日本で唯一使用可能なMicronail®(Wright Medical)は、適応が関節外骨折および一部の関節内骨折に限定されるものの、掌側ロッキングプレートと比較してより低侵襲に骨折の固定が可能であり、適応を遵守すれば掌側ロッキングプレート固定と比較しても遜色ない術後成績が期待できる。

現在、橈骨遠位端骨折に用いられる主な手術法は以上のとおりであるが、単一の方法ですべての橈骨遠位端骨折に対応可能とは言い難く、特に関節内粉砕骨折(AO-23-C-3)では、時にいくつかの方法を組み合わせても術後再転位を生じる例が存在する。本骨折の術後成績を向上させるためには、各手術法の適応や特徴を熟知し、症例に応じて適切な手術法を選択するのはもちろんのこと、特に掌側ロッキングプレートにおいては各機種の特性を把握しておくことも重要と考える。

適応および禁忌

橈骨遠位端骨折の手術適応を簡潔に述べるのは極めて困難である。その理由は、たとえ骨折型が同一であったとしても、青壮年と高齢者、あるいは患者の社会的背景などによって術後成績、特に患者の主観的評価が左右されるからである。

一般的には、受傷時または徒手整復後の残存変形によって臨床成績不良が予想される場合に手術が選択される。橈骨遠位端骨折の手術を考慮する際には、他の関節近傍骨折と同様に徒手整復後の残存変形を関節外と関節内に分けて評価する必要がある。その際に使用される単純X線計測値は、関節外骨折では①橈骨遠位端掌側傾斜(palmar tilt:PT)、②橈骨遠位端尺側傾斜(radial inclination:RI)、③尺骨変異(ulnar variance:UV)であり、関節内骨折では、④関節面離開(gap)・⑤関節面段差(step-off)である。関節外の変形については、背屈変形10°未満(dorsal tilt<10°、すなわちPT>-10°)、UV健側比2㎜以下を基準とする。また、関節内の変形は関節面離開・段差ともに2㎜未満であれば治療成績に影響しないとされている。したがって、画像診断上の計測値による手術適応は、背屈変形10°以上(dorsal tilt≧10°)、UV健側比2㎜以上(UV≧2㎜)、および関節面離開・段差ともに2㎜以上(gap・step-off≧2㎜)、ということになる。また、徒手整復後の単純X線計測値が保存療法の適応範囲内に収まったとしても、X線再検査で再転位する例をしばしば経験する。したがって、徒手整復・外固定を施行した場合は1週間以内にX線撮影を再度施行し、再転位を生じた場合には手術を考慮する。なお、Cooneyら・佐々木らにより単純X線計測値より不安定型橈骨遠位端骨折が定義されており、手術適応の指標となる。

しかし、最終成績は様々な因子に影響される。高齢者における残存変形は非高齢者と比較して許容される傾向にある。したがって、高齢者の橈骨遠位端骨折に手術を考慮する際には患者背景や活動度を考慮して慎重に決定する必要がある。すなわち、①罹患側が利き手か非利き手か、②起立・歩行能力(上肢を支持脚として使用している、杖やシルバーカーなどの歩行補助具を使用している)、③独居かどうか、④介護者か被介護者か、⑤活動性、といった因子を考慮し、患者および家族に十分なインフォームドコンセントを行って手術するかどうかを決定すべきである。

青壮年者では、職業やスポーツ活動、音楽活動などにも配慮する。特に、プロフェッショナルなスポーツ競技者や楽器演奏者は、早期復帰希望に加えて高いレベルの術後成績を要求する場合も多く、注意を要する。

橈骨遠位端骨折に特有の手術禁忌について述べられた報告はほとんどない。一般的な手術の禁忌としては、①麻酔(伝達麻酔あるいは全身麻酔)をかけられない患者、②出血傾向がコントロールできない患者、③コントロール不良な急性期感染症の患者、④術後の局所安静やリハビリテーションの理解が得られない患者、などがあげられる。また、⑤糖尿病に代表される併存疾患のコントロールが不良な患者、の場合は後述する適切な待機期間内に良好なコントロールを獲得してから手術に臨むべきである。

手術のタイミング

良好な術後成績を得るためには、手術のタイミングが重要であり、軟部組織の腫脹や浮腫が著しい時期の手術は創の離開や二次感染のリスクを助長することになる。閉鎖性の単独骨折の場合は緊急性に乏しいため、大気手術として施行されることがほとんどである。それに対して、開放性骨折の場合は“golden time”(受傷後6~8時間以内)に洗浄・デブリドマン。創閉鎖および何らかの固定を行う必要がある。通常開放性骨折は高エネルギー外傷によることが多く、著しい転位を伴っているため外固定のみを選択しづらい。したがって、関節外骨折の場合は創外固定や経皮的鋼線固定、関節内骨折には経皮的鋼線固定を初期固定として選択することが多い。また、多発外傷では、橈骨遠位端骨折が生命予後に関与しないため治療の優先順位は高くない。したがって、優先順位が高い損傷に対する手術の際に、低侵襲・短時間の手術(経皮的鋼線固定and/or創外固定)のみを行うことが多い(damage control surgery)。開放性骨折・多発外傷の際には、前述の初期治療ののち、全身状態および局所状態の改善を待って最終固定を行うのが一般的である(definitive surgery)。

閉鎖性および開放性骨折や多発外傷に合併した骨折の最終固定における至適手術時期を把握するためには、骨折の治癒過程について知っておく必要がある。骨折治癒過程は炎症期(inflammatory stage)、修復期(reparative stage)、再造型期(remodeling stage)の3期に分類される。炎症期は骨折により局所に血腫が形成され、炎症が惹起される時期を指し、受傷後8~10日までとされている。修復期は血腫が肉芽組織(軟性仮骨)に置換される軟性仮骨形成期、カルシウムが沈着することにより硬性仮骨となり、最終的に骨折間隙に架橋仮骨を形成する硬性仮骨形成期に分けることができる。修復期は骨折部位により期間が前後することがしられており、橈骨遠位端ではおおよそ受傷後は骨折部位により期間が前後することが知られており、橈骨遠位端ではおおよそ受傷後3~5週までとされている。再造型期は架橋仮骨での吸収・新生の反復により骨構造が正常に近づいていく期間を指す。以上より、骨折の手術は炎症期、遅くても修復期の比較的早期、すなわち軟性仮骨期までに行うことが好ましいと考えられる。また、骨折治癒には様々な因子が関与している。特に考慮すべきなのは年齢であり、若年者ほど骨癒合が速やかであることは広く知られている。したがって、若年者の骨折には高齢者よりも早く施行すべきであるといえる。逆に、開放骨折や高度な軟部組織損傷、骨折部への軟部組織の介在は骨折治癒を遅延させうるので注意が必要である。

橈骨遠位端骨折の適切な手術時期について臨床データより検討された報告はほとんどなく、後ろ向きの比較研究が数編あるのみである。Wellらは、橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定症例を受傷後21日未満に施行した群と21日以降に施行した群に分けて術後成績を比較検討したところ、3週以降群にのみ合併症を生じ、quick DASHスコアが有意に劣っていたものの、X線評価に有意差がなく、合併症発生例を除外したquick DASHスコアの比較では有意差がなかったと報告している。それに対して、有薗らは掌側ロッキングプレート固定症例を受傷後15日未満施行群と15日以降施行群が有意に劣っていたと報告している。また、仲西ら掌側ロッキングプレート固定症例の受傷から手術までの期間とPTの間に有意な相関を認めたため、受傷から手術までの期間は短い方が矯正損失を少なくできると結論づけている。以上のように、臨床研究において見解は一致していないものの、前述の骨折治癒過程を考慮すると、閉鎖性骨折および開放性骨折や多発外傷に合併した骨折の最終固定における適切な手術時期は早いに越したことはなく、新鮮骨折として比較的容易に観血的整復を施行できるのは、遅くても受傷後3週以内と考えられる。

手術療法―②各論

プレート固定

各種ロッキングプレートの特徴

2002年にOrbayらにより開発された掌側ロッキングプレート(VLP)は、その優れた初期固定性と良好な治療成績から、現在、橈骨遠位端骨折に対する手術療法の第一選択となっている。初期のVLPは、3~5本の遠位ロッキングスクリューが1列に配列され、プレート形状も解剖的なデザインではなく単純なものであった。その後、国内外で次々と新たなVLPが開発され、多くの異なる特徴(プレートの設置位置、プレート形状、ロッキング機構、遠位ロッキングスクリューの径・種類・本数・その配列・挿入方向など)を有するVLPが使用可能である。一方、VLPの普及に伴い腱断裂や遠位ロッキングスクリューの関節内穿孔などの重篤な合併症も数多く報告された。VLP固定法をより安全・安心なものとするためには、局所解剖の熟知や正確な手技と正しい手順に基づいた手術を心掛けることが重要であり、各種VLPのみで治療することは困難であり、骨折型に応じて最適なVLPを選択することも重要なポイントのひとつである。今回は、現在日本で主に使用されているVLPの特徴について記載する。現在日本で主に使用されている掌側ロッキングロッキングプレートについては、成書を参考にされたい。

P 62~65 表1参照

プレート形状

現在主に使用されているVLPのほとんどは解剖学的な形状を有しているが、橈骨掌側面の骨幹端部と遠位骨端部がねじれの位置関係にある骨形態に適合する形状を持つものが多い。また、日本人の骨データから得られた解析結果をもとに日本人に適したデザインを採用しているVLPも多くなってきている。

サイズバリエーション

ほとんどのVLPはプレート遠位幅にいくつかのサイズバリエーションがある。プレート遠位幅が最も小さいのは、DVR Crosslockエクストラナロー、P-Plate小とアダプティブⅡ Xナローの19.0㎜であるが、1列目(遠位列)に挿入可能なスクリューは2~3本と少ない。一方、VA-TCPエクストラスモールは、横幅が19.5㎜で1列目に4本のスクリューが挿入可能である。その他のVLPでもナロー・スモール・小といったプレート遠位幅が小さい種類が用意されており、特に日本人の小柄な高齢女性によい適応となる。

シャフト長のバリエーション

骨幹端部が粉砕した橈骨遠位端骨折では、シャフト長が長いVLPが有用である。シャフト長のバリエーションも各VLPで異なっており、更に、プレート遠位幅のサイズバリエーションによって違うものもあるため注意が必要である。また、同側の骨幹部骨折を合併した橈骨遠位端骨折では、いずれもオプションではあるがAcu-Loc 2Pエクステンションプレート(最大全長176㎜)、VariAxダブルエクストラロングプレート(最大長189㎜)、APTUS2.5掌側用XLプレート(最大長143㎜)がある。

ロッキング機構の違い

プレートとスクリューがロックされる機構には、大きくプレートとスクリューの固定角度が一定であるmonoaxial typeと、スクリューの挿入方向にある一定の自由度があるpolyaxial typeの2つに分けられる。更に現在では、monoaxial typeとpolyaxial typeの2つのロッキング機構を有するhybrid typeも使用可能となっている。各ロッキング機構には、それぞれ長所と短所がある。

① monoaxial type(fixed angle type、角度固定型):Acu-Loc(2D、2P)、DVR(アナトミック、Closslock)、Stellar 2、メイラ(P-Plate、D-Plate、Ⅰ-type、Dual Loc V7、Dual loc V17)、MODEなど

② polyaxial type(variable angle type、角度可変型):VA-TCP、Rim、VariAx、APTUS2.5(コレクション7,ベビーフット、アダプティブⅡ)など

③ hybrid type:HYBRIX

スクリューの径と種類

スクリューの径は、遠位と近位で共通ものと遠位より近位が大きいものとに分かれる。また、遠位の固定にロッキングペグ(1.8~2.2㎜)が用意されているものや、ロッキングスクリュー(2.3~2.7㎜)のなかでも冠状面の骨折線に有用となるスクリュー先端にのみスレッドが切ってあるものが使用可能なものもある。一方、近位はコーティカルスクリュー(2.7~3.5㎜)も挿入可能なものとに分かれる。スクリューの長さについては、2㎜刻みのものが多いが、頻用される長さにおいて1㎜刻みのスクリュー長が用意されているものもある。

遠位部ロッキングスクリューの配置と関節面支持部

現在使用されているほとんどのVLPの遠位ロッキングスクリューの配置は2列構成であるが、その関節面支持部は、各VLPによって異なっている。また、1列目(遠位列)のスクリューで関節面中央部を、2列目(近位列)のスクリューで背側部を支えるDouble-tiered Subchondral Support(以下DSS)法は、骨脆弱性のある高齢女性患者においても術後の整復位が維持でき有用であるとの報告がある。DSS法がmonoaxial typeで可能なもの、スクリュー挿入方向の自由度を利用してpolyaxial typeで実施可能なもの、更にはDSS用のガイディングブロックが用意されているものがある。

プレート設置位置

ここでは日本で主に使用されているVLPのプレート設置位置を4つに分類して記載する。①プレート遠位部の遠位縁を関節縁に沿って設置するタイプを関節縁型、②橈骨掌側面で最も掌側に突出した点を結んだ骨折隆起線であるS lineを基準に、VLPの一部でも同ラインの直下に沿って設置するタイプをS line直下型、④同ラインより近位に設置するタイプを近位設置型とした。

① 関節縁型:Rim※

② 遠位設置型:Acu-Loc 2D、D-Plate

③ S line直下型:DVRアナトミック、DVR Crosslock、VariAx、Dual Loc V7、MODE、

アダプティブⅡ

④ 近位設置型:Acu-Loc 2P、VA-TCP、Stellar 2、P-Plate、Ⅰ-type、Dual Loc V17、

HYBRIX

(※:角度固定モードにおける設置位置)

VLP選択ストラテジー

掌尺側骨片は安定性のカギとなる“key stone”と呼ばれ、同骨片を確実に整復・固定することが最も重要である。岡山済生会総合病院整形外科では、術前CT矢状断像にて同骨片の関節面からの距離を計測し、プレート選択の一助としている。

Colles型骨折で同骨片が約10㎜以上の大きい骨折型では、屈筋腱への影響が少ない近位設置型プレートの適応である。同骨片が約7.5~10㎜の比較的小さい骨折型では、遠位設置型のAcu-Loc 2DやS line直下型プレートを選択する。更に遠位骨片が約7.5㎜以下と非常に小さい。いわゆるrim骨折では、関節縁型のRimや遠位設置型のD-Plate、もしくはpolyaxial typeプレートをS lineを遠位に越えて設置する方法が選択肢となるが、これらはプレート遠位部の掌側への突出が大きくなるため屈筋腱障害や手根管症候群の合併症に注意が必要であり、骨癒合後早期の抜去が必須となる。このrim骨折に対してはDVR Crosslockタブ付の使用による骨片指示やAcu-Loc 2Dのスーチャーホールを利用した骨片縫合もオプションのひとつとなる。しかし、現時点におけるrim骨折に対する治療方針は確定したものがない。

一方、Smith型骨折では、VLPによる骨片の支持と、骨片に対するプレートの占拠率が重要とする報告もある。しかし、アナトミカル形状のVLPでは十分な支持が得られないことがあり、今後はプレートのベンド角が小さいpolyaxial typeのVLPを遠位に設置することで遠位骨片を十分に支持し、遠位スクリューで軟骨下骨を支える、などの工夫が必要となる。

誤解してはならないVLP固定法の使用上の留意点

① 本法においては、保存的治療の場合のような大きな転位の許容範囲はなく、出来る限り解剖学的整復を目指さなければならない。特に背屈および回旋変形の遺残はスクリューの関節内穿孔や術後の屈筋腱障害の原因となるため十分に注意する。

② ロッキングプレートが導入された際に提唱された原則のひとつ、すなわち“プレートは骨表面に密着させる必要はない”という原則は本骨折にはまったくあてはまらない。特に長母指屈筋腱および示指深指屈筋腱が走行する領域においては、プレートの設置位置はそのプレート固有の“Watershed line”を越えないように、かつプレートが橈骨より掌側に突出しないように細心の注意を払う。基本的操作として、low profileのプレートを至適位置に設置し、かつプレート遠位縁部を橈骨掌側面に確実に密着させることが必須である。

③ 本法の合併症の発生原因の多くは、術者のtechnical errorによるとの報告が散見される。発生頻度の高い橈骨遠位端骨折の治療の担い手の技量にばらつきがあること、手術機材が急速に複雑化するなかで、手術手技自体も難易度が上がっていることが一因かもしれない。このような背景のなかで、本術式を誰にとっても安心・安全な術式として確立されていくためには、人工関節手術のように使用するインプラントにかかわらない、一定の共通した手順および普遍的な注意点やコツを網羅した術式の“標準化”も重要となる。橈骨遠位端骨折に対する手術療法がより安全で洗練されたものとなるためには、①解剖の熟知、②atraumaticな手術操作、③インプラントの仕様・特徴やその手術手技に精通すること、④各々の手術方法におけるひとつひとつの手技(局所展開、骨折部整復、インプラント設置と軟部による被覆)を確実かつ正確に行うことが重要と考える。

掌側ロッキングプレート

角度固定型(単方向性)掌側ロッキングプレート(monoaxial locking plate:MLP)

MLPの特徴

MLPは、ロッキングスクリューとプレート連結部の角度安定性があり、ギプス固定、経皮的鋼線固定、創外固定、ノンロッキングプレート、角度可変型ロッキングプレート(polyaxial locking plate:PLP)に比較してその初期固定性はより良好とされる。その一方で、プレートの設置位置により遠位ロッキングスクリューが規定されてしまうため、これが適切でない場合には遠位ロッキングスクリューが適切な位置に挿入できず、固定性不足や関節内穿孔を生じる。更に屈筋腱や伸筋腱損傷、神経障害などの合併症や、プレート抜去のための再手術とそれに伴う患者の負担、医療費の増大などの欠点も存在することには留意すべきである。高齢者の橈骨遠位端骨折に対する5つの治療方法における合併症の発生を比較検討したシステマティックレビューの結果を示す。

MLPの成績

今回のガイドライン2017におけるMLPの推奨度は2(弱い)、エビデンス A(強)となっており、本プレートは固定性に優れ、早期の社会復帰に有用と肯定されているが、合併症には十分留意すべきであると追記されている。事実、早期の機能評価や最終的なX線評価も良好であることから早期の社会復帰には有用である、との報告が多い。しかし1年以降の機能評価に関しては、ギプス固定、経皮的鋼線固定、創外固定などと比べて、有意差はなかったという報告も存在する。具体的には、65歳以上のギプス固定との比較で、保存療法群の全例で変形治癒をきたしていたにもかかわらず、可動域は全経過で有意差はなく、患者立脚評価は術後6ヵ月以降では有意差はなかったという前向き研究がある。また経皮的鋼線固定との比較では、MLPはDASHスコアとGartland and Werleyの評価において術後3、6ヵ月で有意に良好で、X線評価もすべての経過中で有意に良好であったという報告がある一方で、18施設での461例を対象とした前向き研究で患者立脚評価やQOLにおいて両者の最終成績に有意差なく、費用対効果の観点から経皮鋼線固定法を推奨するものもある。更に創外固定との比較でもMLPは術後比較的早期の治療成績が同等かより良好であるといういくつかのメタアナリシスや前向き研究がある。以上のようなことから、本骨折の第一選択とされる掌側ロッキングプレートのなかで最も頻用されているMLPにおいても、早期の治療成績は良好であるものの、術後1年では他の治療法に対する明確な優位性は示されていないのが現状といえる。したがって、個々の症例における治療法の選択においては、上記のような学術的なエビデンスを念頭に、発生病態や骨折型、年齢・性別などの患者背景、周囲を取り巻く環境、本人の活動性やニーズ、そして治療者の技量などをバランスよく考慮し決定されるべきである。

角度可変型(多方向性)掌側ロッキングプレート(polyaxial locking plate:PLP)

本プレートシステムは、ロッキングスクリューの刺入角度の自由度に最大の特徴があり、関節近傍の骨折やインプラント周囲骨折に有用であるとされている。現在、橈骨遠位端骨折に対し日本で使用可能な角度可変型掌側ロッキングプレート(polyaxial locking plate:PLP)は、APTUS Correction plate、baby foot、ADAPTIVE-2(MES)、VA-TCP、VA-VRP(Depuy-Synthes)、VaruAx(Stryker)、一部のスクリューが可変型(hybrid type)のHybrix(MIZUHO) がある。各プレートのロッキングシステムおよびその強度は異なる。2014年の日本の橈骨遠位部でのPLPの使用割合(約40%)は、欧州(約85%)に比べ少ない。今後は使用量の増加、更には日本でのPLPの開発も進んでいくものと思われる。

特徴

PLPの利点

角度固定型であるmonoaxial locking plate(MLP)の利点が、手技が容易で透視時間の短縮が可能、ロッキング機構の強度からくる固定性の上昇などに対し、PLPの利点は、スクリューの挿入方向にある程度の自由度があり、このためプレート設置位置にも自由度が生じる点にある。①軟骨下骨に向けてスクリューを至適位置へ刺入可能であることから、正確にsubchondral supportが可能で、遠位2列のスクリューで2箇所の軟骨下骨を支えるDouble-tiered Subchondral Support(DSS)法も可能である。②粉砕骨折例では大きな各骨片をスクリューで捉えることができ、die-punch fragmentに対しては、背側からのmini-plateによるbuttress plateや、Acu-Locによるflag-Loc systemなどの背側皮切を用いる方法に比べて、DSS法は簡易で、かつ伸筋腱の癒着が少ない。③関節辺縁骨折(marginal fracture、rim fracture、watershed line fracture)に対して、十分な支持(buttress)効果が得られるように、遠位方向にプレートを設置することができる。

以上よりPLPは、粗鬆骨やAO-C3型の粉砕骨折例、関節辺縁骨折に有用である。

更に最近掌側遠位型橈骨遠位端骨折に対しても、単なるbuttress効果のみで固定するのではなく、スクリューによる軟骨下支持やプレートの遠位設置の重要性も議論されるようになり、PLPの重要性が指摘されている。

PLPの問題点

①ロッキングの強度がMLPに比べ劣る。②特殊なロッキング機構や強度の必要性から、プレートの厚さが必要で、遠位に設置した場合には屈筋腱断裂の危険性がある。③方向に自由度がある代わりに、至適位置への刺入に熟練を要し、MLPに比べて透視時間が長くなる、などが指摘されている。これらを克服するには、①トルクレンチドライバーの作製(核実にロッキング効果を作用させる)、②プレートと掌側骨皮質を圧着させる鉗子の使用、③ガイディングブロックの作製、などが必要である。

DSS法(double-tiered subchondral support method)

DSS法は遠位1列目と2列目のロッキングスクリューで、関節面中央と背側の軟骨下骨の2箇所を支える方法で、OrbayがはじめてMLPであるDVR plate(Zimmer-Biomet社)に用いて、その良好な成績を報告した。その後kawasakiらは2008年から、PLPを用いたDSS法を開始し、関節内骨折、AO分類C3型と高齢女性の背側転位型において、DSS群がnon-DSS群と比較してPTの整復位の保持に有用であった、と報告した。つまり、1列目のみのVLPによる治療では対処困難であった粉砕骨折例や粗鬆骨の症例にも、多数本のスクリューで支える本法は有効であった。

Multi-slice CTを用いた遠位スクリューと関節面との距離の検討で、APTUS2.5 Correction plateとVariAx plateによるDSS法は関節面中央と背側の2箇所を支えていることがわかった。

Tsutsuiらは、屍体によるAO分類C2型モデルを用いた負荷荷重試験においても、APTUS2.5によるDSS群が遠位1列のみで固定した群に比べて有意に固定性を上昇させた、と報告した。一方Mossらは、DVRを用いた屍体実験でDSS群と1列のみの固定群を比較し、有意な差までは得られなかった、とも報告しており、今後も検討が必要である。

治療成績

各種PLPの治療成績はこれまで矯正損失は軽度で、臨床成績も良好と報告されている。ただしPLP特有の合併症として、ロッキング機構の破綻から遠位ロッキングスクリューのゆるみを生じ再転位にいたった報告もある。Kawasakiらは初期の例でスクリューのゆるみを1例で生じたが、手技が原因(固定角度範囲外のスクリュー挿入や、APTUSの特異なロッキング機構による締め込み不足)であった可能性もあり、手技に精通しトルクレンチを使用している最近ではゆるみを生じていない。ただロッキング機構の強度は、MLPに比べて劣っており、強度の補強として遠位2列の固定、いわゆるDSS法が必要と考える。臨床上も、PLPとMLPの治療成績には有意差は認めない、という報告が多い。各種PLP間の治療成績に関しては、kawasakiはARTUS、VariAx、VATCPの比較検討を行ったが、その矯正損失や臨床成績に大きな差はなかった。

引用・参考文献

安部幸雄編):橈骨遠位端骨折を極める 診療の実践A to Z、南江堂、2019年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?