『昼も夜も彷徨え』トークイベント③なぜ物語という巨大な嘘をつかなければならないのか?

タイトル回収のメイキング

さて、そんなマイモニデスの言葉をひとつ、とりあげてみたいと思います。この言葉は、第2章の「書状の決闘」の中でとりあげた言葉で、迫害にあい「改宗か死か」を突き付けられた同胞を救うために、マイモニデスが全ユダヤ教徒に向けて発信したフェズの公開書簡の言葉です。

家も、故郷も、持ち物も

すべて手放して、

己の信じるものを

守れる場所を見つけるまで、

昼も夜も彷徨え。

世界は大きくて広いのだから。

「改宗か死か」を迫られた場合、「信仰を貫いて死ぬべきだ」と殉教を讃える声が多かった中で、マイモニデスは堂々と「命を優先しろ」と言いました。中世では、これだけでも勇気ある発言だったと思います。

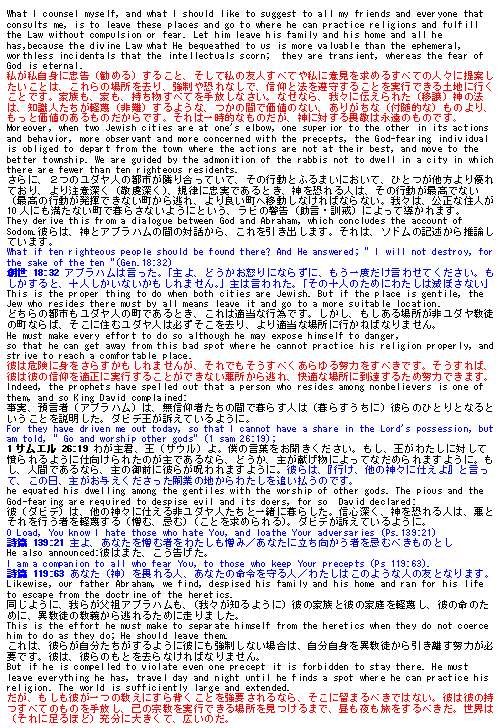

で、マイモニデスが、こういうかっこいい言葉を、このまんま言っててくれたら、私も苦労しないんですが、そんなうまい話はないわけで。ちょっと今日は特別にメイキングをお見せします。この言葉の元の言葉がこちら、フェズで書いた公開書簡です。(英語からの重訳です)

読まなくていいですよ。

ただ、マイモニデスにとって言葉というのは、誰が読むかわからない論戦の武器なので、絶対に負けるわけにいかない。そのために、ものすごく論理を構築して、聖書やタルムードの言葉(青字の部分です)を引用しながら、誰が読んでも反論できないように、根拠を挙げながらこれだけの論戦を張るのです。こんなのがざっと50ページぐらいあります。

ただ、これだと「物語」の言葉になりません。

ここからどうやって、言葉を汲み出すか。

たとえば、研究者の方が同じ箇所を訳したものを見てみます。

ヘッシェルの訳(森泉弘次訳『マイモニデス伝』)

「神を怒らすようなことをしている」国を去り、家と所有物を捨てよ、と。神がわれわれに授けてくださる教えは人生の表面的な価値よりも崇高だ。それゆえ、われわれは強制する国から逃れて、昼も夜も危険にさらされながら、放浪の旅を続けるのだ。「世界は広大なのだから」。

小岸昭氏の訳(『離散するユダヤ人』ただし出典はヘッシェルから)

「たとえ危険に陥るとしても、強制を逃れ、昼も夜も彷徨え。世界は大きくて広いのだ」

最初は「引用」という形で、どちらかを使わせてもらおうかとも思ったのですが、私がどうしても入れたかった言葉がひとつ、どちらも抜けています。

それは「己の信じるものを守れる場所を見つけるまで」という部分です。これは、原文では「己の宗教を実践できる場所を見つけるまで」ですが、読者が日本人だということを考えて、もう少し広がりのある言葉にしています。

マイモニデスは、ただただ危険を顧みずに、ひたすら放浪せよ、と無謀なことを勧めてるわけではありません。彼はもっとリアリストですし、同胞の命の安全を守ろうとした。そして彼は、放浪の危険性について、身をもって知っている人間です。

そこで、重要になるのが、次のイラン・ハレヴィの言葉です。

ユダヤ人が虐待される国にとどまるのは罪である。抑圧されても、屈服したり、たたかってはいけない。抵抗もせず死んでもいけない。最も近い「自由な」イスラム教国に避難所を求めるのが良い。そうすれば、ユダヤ社会は再び保護される。マイモニデスの忠告は、そのような(「自由な」)国家が存在することを前提としている。

イラン・ハレヴィはイスラエルと

フランスの国籍を持つユダヤ教徒

つまり、「己の信じるものを守れる場所」はこの世界に必ずある。実際に、ユダヤ教徒を保護してくれる自由なイスラームの王朝はたくさん存在した。その避難先があるからこそ、マイモニデスは「旅立て、彷徨え」と言うことができたんだと思います。

それに関連して、これは大事なポイントなんですが、放浪し続けていると、お金の使い方が変わってくるんですね。移住に比べて放浪の方が、圧倒的にお金がかかる。マイモニデスがこれだけの旅をすることができたのは、商人として活躍した弟ダビデの支えが大きいのですが、もうひとつ、地中海を横断する旅を可能にするイスラームの経済的なネットワークがインフラとして保証されていた、というのが重要だと思います。

彼の旅を見ていると、十字軍に占拠されていたアッカを除くと、イスラーム圏ばかりを旅しています。12世紀には、たとえユダヤ教徒であっても、イスラーム教徒が地中海に張り巡らせたインフラを利用することが可能だった。だから、経済圏という面から見ても、マイモニデスの旅が迫害を逃れるためだけの逃避行ではなく、自由意志によって新天地を求めた結果だった、という捉え方もできるのではないかと思います。

ですので、「己の信じるものを守れる場所を見つけるまで」というのはとても大切な部分で、省略すべきではないと思いました。学者の引用と、物語作家の引用の仕方は、こんなふうにカラクリが違うんですけど、時には物語が、物語ゆえにリアルを映し出すこともあるかもしれない、と。そうあってほしいな、と思います。

この言葉に響いてくださった方はたくさんいて、とくに宗教に関わらなくても、現代の日本社会とか職場や学校で、居場所がないとか、窮屈な思いをしているとか、この現代社会で閉塞感を感じている人たちが、ご自分に引き寄せて読んでくださったみたいです。

「言葉の力」と「沈黙の力」

で、この物語は、最初から最後まで「言葉」の話として読むこともできます。モーセはもちろん、父親も、ラビたちも、イスラーム王朝の書記官カーディ・ファーディルも、みんな「言葉」を武器に戦っている男たちです。

そんな中、言葉をうまくしゃべれないライラという娘がいる。男たちが「言葉」というロゴスによって神や真理や栄光に近づこうとしている中、「言葉」以前の世界、「言葉」が生まれる前の、原初の自然を表す存在として彼女がいます。

聖書では「はじめに言葉ありき」(新約「ヨハネによる福音書」)と言われ、旧約聖書の冒頭は「光あれ」という神の言葉で始まりますから、ユダヤ・キリスト教の世界観でも、世界が始まる以前は言葉のない、暗闇の世界です。また、イスラームの世界でも、コーランという天の書物が地上にもたらされる以前は「ジャーヒリーヤ」(無明時代)という、暗黒の時代とされています。

途中、モーセがどうしても言葉を書けなくなる場面があります。言葉で戦っていた男が言葉を失うというのは、精神の暗闇に閉ざされる状況です。言葉を失った男が、言葉が生まれる以前の暗闇=黄泉(よみ)の世界へ降りていく。そこは、ロゴス以前の原初の世界であり、ある種の冥界下りです。そこへ救いに降りて来たのが言葉を失った娘だった、という、ここはちょっと日本神話的なイメージを入れています。

このシーンは史実ではないのですが、モーセが十字軍のスパイの疑いをかけられて一時身を隠したという伝説はあって、ヘッシェルは「洞窟にこもって7冊の本を書いた」と書いています。でも、実際カイロに住んでみると、何ヶ月も隠れて誰にも見つからない洞窟なんて、ちょっと考えられないんですね。それに、いかにも聖書の話っぽい気もします。

ならば、この物語でモーセが降りていく「闇の世界」とはどこだろう? と思って選んだのが、ハーキム・モスクからつながる牢獄です。ハーキム・モスクのミナレットが地下で牢獄につながっているっていうのは事実なので、リアルな舞台でこの伝説を再現したいと思ってつくったシーンです。

ハーキム・モスクは、現在ではドルーズ教の聖地ですが、この、独特の帽子をかぶったような細いミナレット(光塔)が有名で、一応観光の名所にもなっています。

私の知る限り、地下に降りていく階段があるミナレットはここだけです。ふだんはハーキム・モスクのミナレットには入れません(私がたまたま入れたのは、案内してくれたエジプト人がいたからです)。地下通路がナスル門の牢獄につながっています。この場所で、一度胎内返りをしたモーセは、失った言葉を取り戻すことになります。

地下の牢獄につながる道

なぜ「物語」という巨大な嘘をつかねばならないのか?

なるべく史実を追って、現地で暮らし、放浪しながら五感で体験した感覚を盛り込み、ひとつの物語としての世界観を構築する。ひとつひとつ時代考証を重ねて、リアルなピースをはめこんで、架空のパズルを組み立てる。これは、けっこうめんどくさい作業です。

そこまでしてなぜ「物語」という巨大な嘘をつかなければならないか?

それはきっと「フィクションでなければ語れないこと」があるからだと思います。

あとがきにも書きましたが「真実は美しい。しかし、嘘もまた」という言葉があります。ときどき歴史物語について、史実かフィクションか、という論争がありますけど、「史実」とは何か、というと、それは現代の人の視点で見た、ひとつの歴史解釈でしかありません。時代や地域が変われば、解釈が変わることもあります。そして、物語というのは作者の解釈によって構築された、巨大な嘘の世界です。たとえそれがどれほど史実に基づいていようとも。

アラビア語で「小説」や「物語」を表す単語はいくつかありますが、その中で私が好きなのが「リワーヤ」という言葉。語源は「喉の渇きを潤すこと」です。これは、砂漠や灼熱の中東を想像すると、もっとリアルだと思います。喉の渇きを潤す水は、命の水でもあります。物語も、自分の中の心の渇きをいやして、命の水を得るものでありたい、と思いつつ。

とりあえずこのあたりでいったん締めくくります。ありがとうございました。

心が乾いたらこちらをどうぞ!

電子書籍だと旅に連れていけますよ~(^^♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?